南华北地区主要层系热演化特征及其油气地质意义

2010-12-26赵俊峰刘池洋何争光刘永涛

赵俊峰,刘池洋,何争光,刘永涛

(1. 西北大学 大陆动力学国家重点实验室,西安 710069;2. 西北大学 地质学系,西安 710069; 3. 东方地球物理公司 研究院,河北 涿州 072751)

南华北地区是我国油气勘探历史较长、但仍未取得工业性突破的地区之一。勘探证实,上古生界、三叠系、下白垩统及古近系在多个凹陷均有程度不同的油气显示,表明该地区尚具有一定的勘探潜力。南华北地区处于活动性较强的华北克拉通南缘,中新生代构造活动与改造强烈,各层系烃源岩有机质经历了复杂的成烃、成藏与改造过程。客观准确地评价烃源岩的热演化程度及其作用过程,是该地区油气资源评价和勘探目标选择面临的非常重要的科学问题。以往针对该地区烃源岩热演化特征的研究以局部凹陷或单层系(重点是上古生界)为主,或将热演化作为成藏条件综合研究的一个要素考虑[1-10],对全区主要层系热演化缺乏系统研究。

本文在较全面收集、甄别研究区以往有机质镜质体反射率(Ro)数据(557组)并补测部分样品(48组)的基础上,结合Tmax、孢粉色变指数等古温标参数,对研究区古近系、中生界及上古生界烃源岩热演化特征进行了较全面评价,并从热演化与保存条件等角度探讨了其油气地质意义。

1 古近系

1.1 单井变化规律

古近系Ro数据主要分布在开封坳陷和周口坳陷,共获得有效Ro数据77个,分布在15口钻井中(图1),样品岩性主要为暗色泥岩、油页岩等。

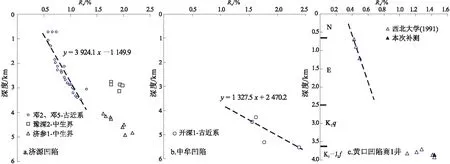

开封坳陷济源凹陷邓2、邓5井古近系24个Ro数据[9]分布在0.58%~1.30%之间,深度718~3 471 m,Ro值随深度呈指数关系增加 (图2a)。中牟凹陷仅有开深1井4个Ro值,为1.6%~2.4%,样品深度在4 284~5 526 m之间,各数值随深度略有增加,但相关性不明显(图2b)。黄口凹陷仅商1井有古近系Ro数据4个,为0.42%~0.50%之间,深度为700~1 207 m,Ro随深度线性增加(图2c)。

周口坳陷舞阳凹陷舞3、舞5、舞钾1井的17个数据[7,11]均分布在0.24%~0.60%,深度为864~3 403 m,Ro值随深度变化线性增加(图3a)。此外,该凹陷舞10井2个Ro值,均为1.684%,深度分别为2 640和2 645 m。二者在深度上仅相差5 m,单凭该数据难以辨别其热演化成因或测试结果的正误。 襄城凹陷襄参1、襄9两口井18个数据[11]主要分布在0.24%~0.61%之间,深度2 020~3 596 m,Ro随深度线性增加(图3b);襄1井只有1个Ro高值,为1.0%,深度为3 325 m,与该凹陷其他井Ro变化趋势不一致。周口坳陷中部凹陷带谭参1、周20、周22、南9共4口井7个Ro值在0.34%~0.68%之间,深度为1 571~3 877 m,Ro值随深度基本呈线性增加趋势,与舞阳、襄城热演化程度一致(图3c)。

1.2 区域演化特征

已获得的古近系Ro值普遍较低,目前多处于未成熟—低成熟阶段。周口坳陷、黄口凹陷Ro值大多数小于0.60%;济源凹陷相对较高,在0.58%~1.30%之间。各凹陷Ro值随埋藏深度线性增加趋势明显,表明该层系烃源岩大多经历了较简单的深埋增温热史演化过程。少数井Ro测值较高,可能与局部构造热演化有关。如,与开深1井同处东吴次凹的开参3井在沙河街组二、三段钻遇5层累计厚91.5 m的玄武岩[12],据地震资料反映该套玄武岩分布范围较大,故开深1井较高的Ro测值可能与喜山期岩浆侵入活动有关。舞10和襄1井所在舞阳、襄城凹陷相邻井的古近系Ro值均小于或等于0.6%,若这2口井测试无误,其热演化程度较高显然应属局部异常较高热源所致。

图1 南华北地区主要层系Ro数据资料点分布Fig.1 Map showing the data location of the Ro data from main strata in the southern North China Craton

图2 开封坳陷Ro—深度关系Fig.2 Ro-depth relation graphs of the source rock in the Kaifeng Depression

图3 周口坳陷古近系Ro—深度关系图Fig.3 Ro-depth relation graphs of the Paleogene system in the Zhoukou Depression

古近系Ro值平面上大体呈南低北高的格局。在埋深相近的条件下,开封坳陷济源、中牟凹陷Ro值整体较周口坳陷高,均达到低—高成熟阶段。黄口凹陷热演化程度相对较低,但与周口坳陷相同深度段相比,Ro值仍偏高。南华北地区古近系Ro值平面分布与现今地温场南低北高的分布格局基本一致[13],反映古近系烃源岩热演化受新生代地温场的控制作用明显。

2 中生界

2.1 单井变化规律

南华北地区已获得的中生界镜质体反射率,主要来自三叠系、下白垩统,共有15口井162个数据。主要分布在北部济源、黄口凹陷及南部的周口坳陷谭庄—沈丘凹陷[14-15],样品岩性主要为暗色泥岩。

开封坳陷济源凹陷济参1井4 042~4 908 m井段8个Ro值变化在1.6%~2.2%之间,Ro随深度线性增加,与同凹陷邓2、邓5井古近系Ro值在深度剖面上基本可上下衔接。豫深2井2 759~3 137 m井段的5个Ro值变化在1.76%~1.98%之间,远高于相邻的邓2、邓5井同深度古近系Ro值,由于取样井段较集中,Ro随深度线性增加趋势不显著(图2a)。黄口凹陷丰参1井1 330~1 540 m 有4个Ro值为0.67%~0.85%,随深度线性增加;2 951 m深度左右有2个测值,分别为0.81%,0.92%(图4)。黄口凹陷商1井3 700~3 900 m井段7个Ro值为1.09%~1.44%(图2c),Ro值与深度关系不明显,可能与取样段较集中有关。

周口坳陷谭庄—沈丘凹陷(11口井136个数据) 大多数井(10口)Ro值在0.50%~1.30%之间,深度2 000~4 200 m;且单井Ro随深度变化的线性关系均比较明显;只有南9、周参10及周参11较高,Ro在1.50%~3.80%之间。

图4 开封坳陷黄口凹陷丰参1井Ro-深度关系Fig.4 Ro-depth relation graph of the source rock in Well Fengcan l, the Huangkou Sag of the Kaifeng Depression

2.2 区域演化特征

中生界Ro值普遍较古近系高,除8个数据小于0.5%外,多数在0.5%~1.3%之间,处于低—中等成熟阶段。周口坳陷各井及济源凹陷济参1、丰参1井Ro均随埋藏深度线性增加(图2a,图4);表明中生界烃源岩大多经历了较简单的深埋增温热史演化过程。其热演化特征和热演化程度,在区域上应有一定代表性。

局部地区的有机质Ro大于1.3%,经历了高异常热演化作用。盆地内井下中生界Ro值大于1.3% 的井有5口,为豫深2(图2a)、南9、周参10和周参11井,反映这些地区源岩已达高成熟阶段。南9、周参10和周参11井的Ro值多数大于1.5%(图5a),在空间上集中分布在沈丘凹陷南缘约30 km2范围内。在该区之北约12 km的周参19和南2井,其热演化程度明显要低得多。显然,以周参11井为代表的高热演化区,分布较局限,应属局部较高异常热源成因,并不能代表区域热演化面貌。该区处于燕山晚期较强烈逆冲推覆构造的前缘,挤压变形强烈,基底抬升幅度大,较高的热演化应与此特殊的构造背景有成因联系。

3 上古生界

共获得石炭—二叠系代表性镜质体反射率数据366个(含本次补测46个),其中钻井样品共19口井144个数据,涵盖了河淮盆地(包括开封坳陷、周口坳陷和太康隆起3个一级构造单元)钻至古生界的绝大多数井 (图1);露头样品数据222个,分布在盆地周邻的徐淮、豫西、豫北地区和盆地内的济源、平顶山、禹县等诸煤田及露头区;样品岩性主要为暗色泥岩、煤岩。

图5 周口坳陷中南部凹陷Ro-深度关系Fig.5 Ro-depth relation graphs of the source rock in mid-southern sags of the Zhoukou Depression

3.1 河淮盆地

开封坳陷黄口凹陷丰参1井的18个石炭—二叠系Ro值,来自江苏油田、西北大学(1991)和本次补测(图4)的3组数据所反映的趋势总体吻合。其中17个Ro值均小于1.2%,平均为0.92%,反映了较低的热演化状态(图4);仅1个样品(2.35%)数值明显偏大,分析认为此测值不具代表性或测试可能有误。

太康隆起3口井23个Ro数据在1 000~3 000 m取样段内Ro变化在1.31%~3.90%之间。其中太参3、南3井Ro值随深度有线性增加的趋势,但其斜率(ΔRo)大于1.5%/km,超过正常埋深增温作用引起的Ro增加幅度(研究区中、新生界ΔRo一般为(0.2~0.8)%/km)。另收集到太参1井(山西组,Ro>5%)、太参2(下二叠统,Ro为1.86%)2个深度不详的上古生界Ro数据。太参3井1 700~1 800 m左右的Tmax值达到515~537 ℃;1 200~1 800 m深度段奇偶优势指数(OEP)值为1.1~1.3;南3井下石盒子组OEP值为1.02~1.19。多种温标参数均反映该地区较高的热演化程度,该地区仅太参1井见到燕山期岩浆侵入现象。

周口坳陷鹿邑凹陷6口井在1 500~3 900 m深度段42个Ro数据在0.72%~2.61%之间,平均1.70%。另获得南4井1个测值为3.42%(深度不详)。本次实测的南7井5个Ro值,周参7井1个Ro值与以往所测同深度段Ro数值一致;同层位烃源岩孢粉颜色指数为褐黑色。该凹陷Ro值分布呈南低北高之势,与上古生界现今埋深南深北浅的格局相反,且整个凹陷的Ro数据与埋深不在一个趋势线上,表明新生代以来地热场对上古生界热演化不具控制作用。此外,单井ΔRo也比较高,在(1.7%~2.0%)/km之间,指示该凹陷总体热演化特征与太康隆起具相似性和过渡性。

周口坳陷中南部凹陷除少数测值(周17井4值,南14井1值及南6井新测1值)在1.66%~2.0%之间外,其余Ro值介于0.65%~1.4%之间(图5b)。单井Ro值与取样深度相关性不强,或表现为随深度轻微变化(如南6,南11),或在相近深度段内变化剧烈(如襄5,南14),也有的井由于取样深度段太短,难以体现相关性。南11、南14井上古生界Tmax值分别为435~448,440~466 ℃;孢粉颜色为黄色、黄红色[16];与同深度Ro反映的变质程度一致。总体而言,周口坳陷中部各凹陷热演化程度较低,在液态窗范围;而位于坳陷南端的汝南、东岳凹陷热演化程度可达高成熟晚期阶段,主要与燕山期岩浆活动有关(周17、周浅1井钻遇中酸性火山岩及花岗岩)。

3.2 周邻煤田及露头区

河淮盆地东邻自南到北淮南、淮北、徐州、枣庄和兖州矿区石炭—二叠系的Ro值主要变化在 0.35%~1.24%之间,与周口中部凹陷内井下石炭—二叠系的Ro值基本一致,二者可相互补充、彼此印证。淮北矿区刘桥和朔里煤矿Ro值普遍较高,在1.55%~2.27%之间,已证实为岩浆侵入所致。淮北矿区之西的永城矿区石炭—二叠系煤岩Ro值均大于2%,多处已为天然焦和无烟煤,表明经历了高的热演化过程,亦主要是岩浆活动所致。在煤田内,闪长岩类和基性辉绿岩类以较大岩株、岩墙或岩脉侵入到煤系及煤层顶底板。与岩浆侵入体接触部位的煤全变成天然焦,其外侧则为无烟煤[6,17]。

盆地北部主要是济源、荥巩及焦作等煤田大多经历了异常高、但又不均匀的差异热演化过程。济源地区克井矿区,山西组下部煤层(二1煤)Ro值高达6.0%~7.0%,已为超级无烟煤;向西不到20 km的下冶矿区,Ro减小为1.89%~2.5%,达贫、瘦及无烟煤阶段。偃龙煤田10个地点的反射率都在5.0%以上,到诸葛矿Ro又降到2.91%。由东向西逐渐变低的煤变质趋势十分明显。荥巩煤田Ro在4.2%~5.7%之间[18]。焦作煤田各矿Ro值在3.27%~4.90% 之间。盆地北部诸煤田虽热演化程度很高,但少见岩浆侵入煤系的直接证据。

盆地西部平顶山矿区及向西北延伸的宜阳李沟矿热演化程度较低,14个Ro值变化在0.38%~1.04% 之间。西北部的郑州米村矿、登封8903矿和禹县矿的上石炭统热演化程度较高,7个Ro值在1.25%~2.64%之间[19]。这3个矿区位于太康隆起的西延部位,其较高热演化特征与太康隆起具相似性。

位于盆地南部汝南凹陷之南的确山吴桂桥井田,山西组、下石盒子组含煤30余层,煤类有肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤、无烟煤、天然焦等。勘探与研究表明,该区煤变质作用主要受燕山、喜山期岩浆作用控制[20-21]。

3.3 区域演化特征

总体而言,南华北地区上古生界热演化具如下特征:(1)Ro在空间上变化幅度极不均一,不同地区的热演化程度差别很大,Ro值变化范围在0.38%~7.0%之间。(2)Ro值平面分布总体呈南低北高的格局。开封坳陷东部(丰参1井)样品Ro值相对较低,为中成熟阶段;济源、焦作地区、太康隆起及西延露头区普遍高,达高成熟—过成熟阶段;周口坳陷近太康隆起的鹿邑凹陷较高,亦达到高成熟—过成熟阶段;周口西部、中部凹陷带相对较低,多数处于低—中等成熟阶段,南部凹陷和中部深凹可达高成熟—过成熟阶段。(3)上古生界较高热演化的地区,在空间上分布主要表现为点、带2种形式。为详细刻画上古生界Ro平面分布特征,依据实测数据和深度趋势外推方法编制了上古生界山西组Ro等值线图(图6)。由图可知,呈点状分布的主要是受岩浆侵入接触变质影响的地区,如永城、淮北、确山等;济源—郑州—太康—鹿邑凹陷北部则构成NW向分布的带状高热演化区,其Ro值在2.5%以上。(4)不同于本区新生界、中生界Ro—深度之间的简单线性关系,上古生界Ro与埋深之间的关系复杂,线性关系不显著或变化幅度大,反映其有别于简单深埋增温作用的特点。(5)上古生界高热演化区与现今高地温场分布区[13]不一致,反映热演化总体上不受后者控制。

4 油气地质意义

与相邻的渤海湾盆地古近系普遍在低—中等成熟度的热演化程度相比,南华北古近系Ro值明显偏低,主要受控于新生代以来华北南部总体较低的地温场作用。周口坳陷各凹陷、黄口凹陷古近系有机质多处于未成熟—低成熟阶段。以往勘探在襄城凹陷襄5、襄7、襄9及襄参2井古近系核桃园组发现油斑、油迹砂岩等不同级别的油气显示,油源对比表明原油来自核一段和核二段的未熟烃源岩[21],说明该套烃源岩尚具有一定的生烃能力,起始生油门限深度在2 400~3 200 m左右。济源、中牟凹陷古近系有机质热演化相对较高,均达到低—高成熟阶段,正处于生烃高峰,起始生油门限深度在1 000~1 300 m左右。如邓2井古近系曾出油8.36 m3;开参2井古近系沙河街组曾出油0.162 m3,指示这些地区古近系具有较好的勘探潜力。

中生界热演化程度普遍高于古近系,除局部地区外,多数处于低—中等成熟阶段,正值液态烃生烃高峰。从烃源岩的发育程度和热演化状态分析,谭庄—沈丘凹陷中部下白垩统、济源凹陷三叠系烃源岩大部分进入液态窗范围,具有良好的生烃潜力。如周参10、周参12井均获少量原油。

南华北地区上古生界经历了多期差异性改造,不同地区埋藏史有别。在印支期末区域性深埋增温作用基础上,中生代晚期,太康—济源地区又经历了区域构造热事件作用,使上古生界热演化程度显著增高[22],新生代以来的差异沉降又对上古生界热演化产生不同程度的影响。深埋增温、构造热事件以及岩浆接触变质、动力变质作用等共同造就了上古生界空间上极不均一、总体南低北高的热演化面貌。对于上古生界的油气勘探,应针对不同地区的热演化史结合保存条件等进行评价。济源凹陷—太康隆起—鹿邑凹陷北部整体热演化程度达高—过成熟阶段,烃类相态已处于干气—高变质沥青。其中济源凹陷中新生代以来以深埋作用为主,为持续生烃型;太康隆起及相邻鹿邑凹陷北部新生代以来未得到热补偿(图7),生烃作用主要发生在中生代晚期,属早期生烃型,若上覆三叠系封盖条件好,可作为常规天然气或煤层气勘探的远景区,这一地区周参7、南3井在上古生界均显示气测异常。周口坳陷西部及中部凹陷带热演化程度整体处于低—中等成熟阶段,古近纪以来接受2 000~6 000 m不等的深埋热作用。在埋深较浅、地温场偏低的地区如谭庄凹陷西部,上古生界仍未得到热补偿(图8);但在埋深较大,地温场较高的地区,可以发生二次生烃。剥蚀厚度恢复基础上进行的热史模拟表明,倪丘集凹陷中南部、谭庄—沈丘凹陷东部及襄城凹陷南部等具有新生代二次生烃的潜力[22],若烃源岩丰度与规模、储盖、保存条件等具备,可能形成中等或小型油气聚集,如南12井、周16井等分别见源自上古生界的油流和二叠系油砂。

图6 南华北地区上古生界山西组Ro等值线Fig.6 Contour map of the Ro values from Shanxi Formation of the Upper Paleozoic in southern North China Craton

1.地名;2.井位;3. 上古生界残存边界;4.Ro等值线/%;5. 推测Ro等值线/%;6.边界断裂

图7 太康隆起南7井Ro-深度关系Fig.7 Ro-depth relation graph of the main strata from Well Nan 7 in the Taikang Uplift

致谢:文中使用的热演化数据,除实测和来源于公开发表的文献外,还有部分来自中国石化河南油田分公司、华北分公司、中原油田分公司、江苏油田分公司,中国石油华北油田及有关煤田单位、高校等的分析测试报告,谨向上述单位表示谢忱。

图8 周口坳陷周16与邻井Ro-深度关系Fig.8 Ro-depth relation graph of the main strata from Well Zhou16 and its adjacent wells in the Zhoukou Depression

参考文献:

[1] 杨起,潘治贵,翁成敏,等. 华北晚古生代煤变质演化及煤质预测[J]. 现代地质,1989,3(1):102-110.

[2] 郝芳,陈建渝,王启军. 倪丘集凹陷石炭—二叠纪含煤地层的有机质特征及生烃意义[J]. 地球科学:中国地质大学学报,1990,15(1): 15-24.

[3] 何明喜,常辉,韩玉戟,等. 伊川盆地上三叠统油气成藏条件及类型[J]. 河南石油,1995,9(3):17-23.

[4] 王荣新,赵刚,邓世英. 南华北上古生界烃源岩有机地球化学特征[J]. 石油实验地质,2008,30(5):499-502.

[5] 祝厚勤,朱煜,尹玲. 周口盆地东部(阜阳地区)石炭—二叠系煤成烃勘探潜力研究[J]. 天然气地球科学,2003,14(5):408-411.

[6] 胡俊卿,严永新,吴官生,等. 南华北地区石炭系二叠系有机质热演化成因类型研究[J]. 石油天然气学报,2005,27(5): 554-556.

[7] 范传军,马骧. 舞阳凹陷核桃园组盐湖相烃源岩生油潜力研究[J]. 江汉石油职工大学学报,2005,18(6):3-5.

[8] 闫法堂,姚合法. 南华北盆地济源凹陷古地温及热演化史恢复[J]. 油气地质与采收率,2006,13(5):28-34.

[9] 刘丽,任战利. 济源—中牟—黄口凹陷带热演化史与油气的关系[J]. 石油与天然气地质,2007,28(3):355-361.

[10] 何明喜,杜建波,王荣新,等. 华北南缘新元古界—下古生界海相天然气前景初探[J]. 石油实验地质,2009,31(2):154-159

[11] 南阳油田石油地质志编写组. 中国石油地质志(卷七)[M]. 北京:石油工业出版社,1992:198.

[12] 余和中,韩守华,谢锦龙,等. 华北板块东南缘原型沉积盆地类型与构造演化[J]. 石油与天然气地质,2006,27(2): 244-252.

[13] 何争光,刘池洋,赵俊峰,等.华北克拉通南部地区现今地温场特征及其地质意义[J]. 地质论评,2009,55(3):428-434.

[14] 王锦喜,付建元. 谭庄—沈丘凹陷古地温研究[J]. 断块油气田,2005,12(6):11-14.

[15] 吕明久,姚亚明,赵增录,等. 周口盆地谭庄—沈丘凹陷下白垩统剥蚀厚度恢复方法研究[J]. 河南石油,1999,13(4):5-7.

[16] 王启军,陈建渝,郝芳,等. 南华北地区石炭二叠系有机地化特征及热演化的研究[R]. 武汉:中国地质大学,1989.

[17] 尚冠雄. 华北地台晚古生代煤地质学研究[M]. 太原:山西科技出版社,1997:249-280.

[18] 郝永富. 论豫西北无烟煤的变质成因[J]. 中国煤田地质,1989,1(1):13-18.

[19] 钟宁宁,曹代勇. 华北聚煤区南部煤变质作用类型及其控制因素探讨[J]. 中国矿业大学学报,1992,21(3):86-93.

[20] 袁同星. 确山吴桂桥井田岩浆岩对煤层煤质的影响[J]. 中国煤田地质,2001,13(2):15-17.

[21] 姚亚明,陈建军,乔桂林,等. 襄城凹陷未熟—低熟油的形成条件[J]. 石油学报,2009,30(3):354-360.

[22] 刘池阳,赵俊峰. 南华北地区古生界构造热体制特征研究[R]. 西安:西北大学,2009.