红阳煤田徐往子井田煤层气成藏地质条件分析

2010-12-23王军鹏桑树勋周效志张新福

王军鹏 桑树勋 周效志 逄 礴 张新福

(1. 中国矿业大学资源与地球科学学院, 江苏 221116; 2. 东北煤田地质局103 勘探队, 辽宁 111000)

红阳煤田徐往子井田煤层气成藏地质条件分析

王军鹏1桑树勋1周效志1逄 礴2张新福2

(1. 中国矿业大学资源与地球科学学院, 江苏 221116; 2. 东北煤田地质局103 勘探队, 辽宁 111000)

通过对徐往子井田控气地质条件、含气性及储层物性的研究, 初步分析了徐往子井田煤层气的成藏地质条件。分析认为: 研究区煤变质程度高, 煤层气资源量丰富, 成藏主控因素为构造控气; 本区以封闭式深埋藏为主, 除断层位置外, 封闭性较好, 但透气性差, 渗透率低, 需经后期改造。

含气性 控气地质条件 储层物性 徐往子井田

徐往子井田位于辽宁省辽阳市红阳煤田东南部, 井田面积28km2。东北煤田地质局103 队2008年在该区进行的煤层气资源开发利用可行性研究评价结果显示: 徐往子井田为高瓦斯矿区, 煤层气资源丰富, 具备规模性开发的基础[1]。由于徐往子井田位于辽阳市规划区, 城市压煤导致地下煤炭资源暂时不能利用。因此对徐往子井田煤层气资源的勘探开发可减少资源损失, 且对红阳煤田及周边矿区的煤层气开发利用具有示范意义。

煤层的含气性、控气地质条件及储层物性是影响煤层气储量及可采性的重要指标[2-3]。对煤层气成藏地质条件的研究有助于动态了解煤层气的成藏过程, 明确煤层气成藏的主控因素, 以利于煤层气的开采。目前对徐往子地区煤层气地质条件的认识还仅限于初步基础地质条件研究及评价阶段, 研究程度较浅。本文在借鉴前人研究结果的基础上, 通过对徐往子井田控气地质条件、含气性及储层物性的研究, 初步分析了徐往子井田煤层气的成藏地质条件。

1 徐往子井田煤层气区域地质条件

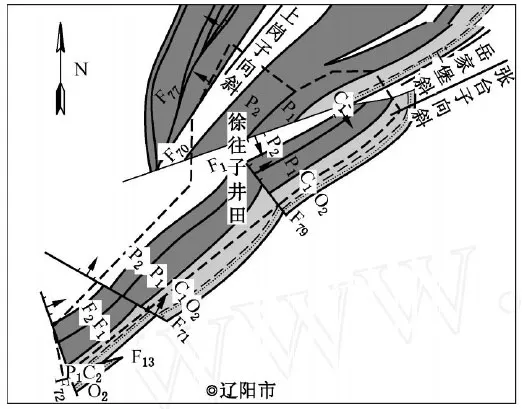

徐往子井田位于辽河平原东部斜坡带内, 太子河冲击扇上, 地形平坦, 海拔标高16.1~20.5m。勘探区范围北与西马矿相邻, 南至望宝台, 东起煤层露头, 西以F70断层为界, 井田面积28km2。以F1断层为界, 可分为东、西两个构造单元, 如图1所示。

图1 徐往子井田地质图

1.1 构造地质条件

红阳煤田处于华北地台北缘与西伯利亚板块交接部位, 东临太平洋板块, 其构造单元属于中朝地台内辽东台背斜和下辽河中新生代凹陷裂谷东坡复合地带。在成煤期结束进入中生代后, 首先经历印支运动, 在南北对扭作用下形成了红阳煤田初期的NE- SW 向斜列褶皱雏形, 进入中侏罗世后期, 太平洋板块开始向大陆俯冲, 形成了由NW 向SE 的逆冲推覆构造。随着太平洋板块进一步的俯冲, 大陆边缘向海洋一侧拉张, 形成了本区一系列拉张断陷盆地和断裂构造, 以及受左旋作用影响形成了一系列NW 或NNW 向的正断层组。此后这些构造经喜山运动进一步加强和改造。进入第四纪, 大量冲洪积物质掩盖整个下辽河平原, 红阳煤田被埋于其下, 最终形成了现在的构造格局。

受此构造背景影响, 徐往子井田以F1为界可分为东、西两个小型构造单元。其中F1断层以西为上岗子向斜跨越太子河的南延部分, 其两翼被F1与F70断层切割成三角形的向斜轮廓, 向斜轴N30°E, 向SW 倾伏, 地层倾角30°~45°, 在该段F70号逆断层使局部煤层出现重复。F1号断层以东为张台子不完整向斜的南延部分, 在区内以单斜形式出现: 地层走向N40°~50°E, 倾向NW, 倾角45°~65°, 呈狭长条带状由北向南发育的F79、F71、F72断层将含煤地层切割成数段, 断层走向近似垂直于煤层露头。

1.2 沉积古地理特征

红阳煤田成煤期为晚古生代石炭- 二叠世 (C- P) 成煤。晚古生代时期, 地表处于稳定状态及整体缓慢下降, 从早古生代的拗陷演化为晚古生代广阔的陆表海沉积环境。初期海水大致由南向北侵入, 形成晚石炭世本溪组地层, 并有厚度不大的数层灰岩沉积。进入后期, 沉积环境转为海湾、泻湖类, 接受沉积并形成了本区的煤层。受海水升降影响, 本区发育煤层普遍具有多旋回韵律清晰的特征, 宏观煤系地层沉积相对稳定, 标志层特征明显。二叠世晚期, 地壳缓慢上升, 海水全部退出本区, 成煤期结束。其后形成了下石盒子组 (P2) 以泥岩、砂岩、粉砂岩为主的陆源碎屑岩沉积建造,厚约200m, 是为煤系的上覆地层。

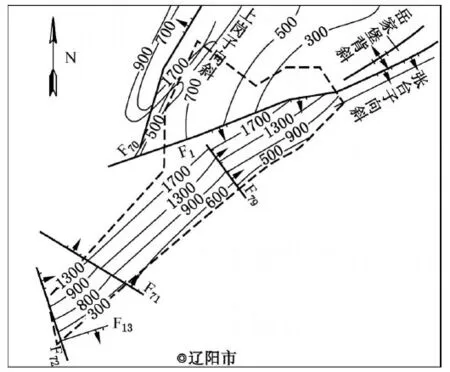

图2 12#煤层埋深等值线图

本区聚煤期沉积环境可分为两个阶段, 即晚石炭世的碳酸盐岩台地海相沉积环境和早二叠世的海陆交互相沉积环境。在前一个阶段形成了本区的12#~14#煤层, 其中在F1断层以东较为发育, 而在F1以西仅部分保存。随着海水逐渐退离本区,沉积环境逐渐过渡为海陆交互相沉积, 红阳煤田南部构造运动下降, 三角洲沉积体系发育。本区也由潮坪相逐渐过渡为三角洲前缘相, 形成本区的第二个主要聚煤环境, 并形成了1#~11#号煤层。

1.3 煤层发育特征

徐往子井田主要成煤时期为太原组 (C2- P1)和山西组 (P1) , 共含煤14 层, 其中山西组含煤7层, 编号为1~7, 太原组含煤7 层, 编号为8~14, 各煤层之间平均以2~14.5m 的间距分布在190m厚的煤系地层中。普遍可采者两层 (12#、13#) , 局部可采两层 (3#、62#) , 平均总厚度7.34m, 含煤系数为3.9%, 其中12#、13#两煤层储量占到了总储量的99%, 是本次研究的重点。各煤层沉积相对稳定, 标志层特征明显, 易于识别[4]。

(1) 12#煤: 以镜煤、亮煤为主, 暗煤次之,裂隙发育, 质脆易碎。全区分布, 由2~5 个分层组成, 顶板发育厚层灰黑色海相泥岩, 为区域煤层对比的标志层, 底板为泥岩或粘土岩, 最大厚度6.5m, 平均煤厚3.32m。

(2) 13#煤: 以亮煤、镜煤为主, 暗煤次之。属半光亮型煤。质较硬, 为单一原生结构煤, 顶板为细砂岩, 底部发育泥土岩, 平均煤度3.06m, 该煤层在F1断层以东保留范围较大, 而在F1断层以西因存在局部剥蚀仅部分残留。

1.4 水文及岩浆活动

徐往子井田尚处于普查阶段, 对水文地质条件的评价是依据各地质钻孔及红阳煤田各井田及邻近生产矿井的水文资料所做的初步分析。其中4#煤顶板为一层厚5~10m 的海相泥岩, 6#煤底板常为一层2~5m 厚的粘土, 为良好的隔水层。8#煤、12#煤顶板均为海相泥岩, 一般厚5~15m, 为良好的隔水层。该两组地层皆为含、隔水层交互沉积,而隔水层厚度大于含水层厚度三倍之多, 且远离第四系, 补给条件差。但F1断层以东, 第四系直接与煤系地层或煤层接触, 对矿床充水具有很大的威胁。

本区所见岩浆岩可分为两期: 一为燕山期间歇喷发的玄武岩、安山岩, 多见于中生界红层中, 对煤层无影响。一为喜山期之辉绿岩, 沿裂隙侵入到不同时代的地层中, 如直接侵入于煤层中, 使煤层与煤质都受到一定的影响。此外, 红阳煤田及周边区域内的区域性岩浆作用也对本区煤质变化造成很大影响。

1.5 煤层气资源量

由于徐往子井田瓦斯资料很少, 该区又与红阳四井、尖台子精查区接壤, 且煤层均为无烟煤三号, 故采用四井、尖台子精查区含气量的平均值对徐往子普查区煤层气资源量进行了预测。取煤层含气量平均值为11.7m3/t , 煤层气资源面积为14km2,可计算出本区- 1500m 以浅煤层气资源总量为9.68亿m3, 其中- 1200m 以浅为6.39 亿m3, 占该区煤层气资源总量的66%, - 1200~- 1500m 为3.29亿m3, 占该区煤层气资源总量的34%。由于以上资源量均属于预测资源量, 还需要实钻验证。

2 控气地质条件与含气性分析

2.1 煤层控气条件

煤级是控制煤层含气性的重要因素。红阳煤田全区煤级变化规律明显, 由北向南, 镜质组反射率增大, 煤级增高。徐往子井田位于煤田东南部, 井田内各煤层的最大镜质组反射率Ro,max在2.5%~4.0%之间, 属三号无烟煤。煤岩显微组分中以镜质组为主, 含量最高可达91.3%。煤质方面, 本区12#、13#煤都属于中灰、中硫和低磷煤。总体来看, 本区煤级较高, 且主要形成于海陆交互相背景下的三角洲沉积体系中, 具有很高的生气潜力,有利于煤层气藏的形成[5]。

影响本区煤级变化规律的原因主要有两种, 首先是区域岩浆热变质作用, 其最直接的表现为不同深度的煤变质程度相等。其次为深成变质作用, 表现为各煤层挥发分随深度增加而降低, 但这种变质作用只是起加深煤变质程度的作用, 不是使煤变质的主导因素。

此外, 煤厚变化也影响着煤层气含量, 随煤厚增大, 煤层气含量增大。本区煤厚变化受沉积古地理环境和构造的控制, 表现为在有利的聚煤古地理环境下煤层发育, 随构造变化, 煤厚随埋深增加而增大 (见图2) 。在F1断层以西地区, 由于受到上岗子向斜南延和F70断层的逆冲推覆作用, 煤层埋深自东向西逐渐增大。F1断层以东为张台子向斜的右翼部分, 埋深由SE 向NW 迅速增大。煤厚变化亦呈现相似规律, F1断层以西部分, 12#煤层厚度中部较薄 ( <1.0m) , 向西则随埋深增加而增大, 最大煤厚可达4.0m 以上。F1断层东部, 12#、13#煤厚度均较大, 且随着煤层埋深的增加煤厚由SE 向NW 逐渐增加。其中F71与F79断层间煤层厚度相对较大, 12#煤最大煤厚可达5.0m 以上。

2.2 构造控气条件

徐往子地区煤层气赋存受构造影响显著, 表现为在向斜的核部煤层气聚集, 而在张性断层处煤层含气性降低。由于本区东西两部分都处于向斜的单翼近核部, 因此表现出煤层气含量与埋深关系密切, 随埋深增加, 煤变质程度加深, 含气量增加,气源丰富[6-7]。以12#煤为例, 煤层气含量呈现以下规律: 在F1断层以西, 煤层含气量随埋深的增大快速升高, 自东向西由4m3/t 增加到20m3/t。F1断层以东部分, 煤层气含量由SE 向NW 逐渐增加,最高可达20m3/t , 但在断层附近出现明显下降, 其他煤层亦呈现出同样规律。由于本区煤层气含量随埋深的变化规律明显, 且煤层气数据有限, 我们可利用直接梯度法预测各煤层在不同埋深处的煤层气含量[8]。

总体来看, 该区的构造发育情况有利于煤层气的赋存, 本区的东西两个构造单元都位于向斜单翼, 且接近核部, 埋深较大, 是良好的贮气部位,且越接近核部, 保存条件越好。断裂成为天然屏障阻碍煤层甲烷的运移。除F70为压性逆断层有利于煤层气保存外, 其他断层均为正断层, 是煤层气逸散的良好通道, 不利于煤层气保存。但根据研究[9], 在远离断层面 (150~250m) 的两侧一般会形成两个呈对称的条带状构造应力高压区, 煤层气含量会相对升高, 成为阻止煤层甲烷进一步向断层运移的天然屏障, 之后含量趋于稳定。

2.3 水文控气条件

水文地质对煤层气的控制作用一般表现为三种情况: 一是水力运移的逸散控气作用, 二是水力封闭的控气作用, 三是水力封堵的控气作用[10]。徐往子井田除第四系为孔隙承压强含水层外, 其它均为层间裂隙弱含水层, 且隔水层厚度大, 各含水层相互间以及与第四系无明显的水力联系, 对煤层气的影响主要为水力封堵的控气作用, 有利于煤层气保存[11], 但在F1断层以东, 第四系直接与煤系地层或煤层接触部位, 水力运移导致煤层气的逸散,含气性降低。

2.4 埋藏控气条件

煤层的埋藏深度及围岩条件是控制煤层含气性的重要因素, 随埋深增大, 煤层含气量一般增高,也有利于煤层气的保存。而围岩条件的好坏又取决于煤层顶、底板岩性、厚度及透气性的强弱, 尤其是顶板。致密的顶板岩性可以减少煤层气的向外渗流运移和扩散, 保持较高地层压力, 维持最大的吸附量[12-13]。由徐往子井田埋深及各煤层围岩条件可知, 本区埋深较大 (300~1700m) , 各煤层顶板以泥岩和粘土岩为主, 部分为粉砂岩或细砂岩, 封盖条件良好, 有利于煤层气的保存。

3 储层物性特征

目前徐往子井田煤储层物性方面的研究尚未开展, 但根据张宏等人 (2008) 对红阳煤田煤储层物性的研究[14], 我们可以推断出徐往子地区煤储层物性的一般特征, 并进一步推测该区煤层的渗透性能。

在宏观裂隙中, 红阳煤田煤储层中存在着外生裂隙和内生裂隙 (割理) 两种裂隙构造。煤田内可采煤层裂隙系统体现在外生裂隙上, 而外生裂隙是各次构造综合作用的结果, 受构造发育影响较大。具体到本区, 由于上岗子向斜和张台子向斜在本区主要表现为单斜形式, 对裂隙发育影响不大, 因此裂隙发育程度主要是受断层控制, 尤其是张性断层。一般情况下, 在断层两侧, 地层产状急剧变化地段的煤层中外生裂隙都比较发育, 同时割理也较发育。本区的正断层主要发育两组, 即NE 方向的F1断层和NW (或NWW) 方向的F79、F71和F72断层组, 与此相对应, 本区的外生裂隙也主要发育NE和NW (或NWW) 两组, 且后者更显著发育,如12#煤NWW 向裂隙发育密度可达23 条/50cm,要多于NE 向的11 条/50cm。综合考虑, 本区南部煤层渗透性要好于北部, 这也和红阳煤田的实验结果相一致。

红阳煤田由北向南, 随着煤变质程度的增加,煤孔隙中大孔含量逐渐减少, 微孔和小孔进一步增加, 由此可推断徐往子井田微孔和小孔含量很高,但孔隙度较低, 因此渗透率较低 (平均为0.082 ×10-3md) 。

除此宏观对比上的分析外, 我们还应考虑埋深对煤层渗透率的影响, 由于本区埋深较大, 随埋深增加, 虽然煤厚及煤层气含量都显著增加, 但同时地应力也在增大, 在应力作用下, 煤层裂隙受到压缩, 渗透率降低, 开采难度加大。参照闫斌移等人[15]对铁法矿区开采条件的评价, 我们将本区埋深>1500m 的煤层列为开采难度区。

总体来看, 本区的宏观裂隙发育程度较好, 但孔隙度低, 渗透率低, 不利于煤层气的开采, 由于宏观裂隙是在张性应力场中形成的, 所以易改造形成高渗透率[16], 储层改造易于实现, 因此有广阔的开采前景, 尤其是井田南部地区。

4 煤层气成藏地质条件分析

综合以上分析, 对徐往子井田煤层气成藏条件总结如下:

(1) 徐往子井田煤变质程度高, 煤层气资源量丰富, 尤其是12#、13#煤厚度较大, 应为煤层气开采的目标煤层, 成藏主控因素为构造控气, 在向斜的近核部地区随埋深增大, 煤层气富集, 而在正断层的两侧有不同程度的逸散;

(2) 徐往子井田为封闭式深埋藏为主, 全区除断层位置外, 封闭性较好, 但透气性差, 渗透率低, 需经过后期改造;

(3) 以F1断层为界, 井田南部资源量及渗透性能要好于北部, 可作为煤层气开发的主要区域,尤其是F71与F79断层间, 煤层厚度大, 资源量丰富, 可作为煤层气勘探开发的首选靶区。

5 结论

徐往子井田虽然面积小, 但通过对其控气地质条件、含气性及储层物性的研究, 认为徐往子井田尽管储层平均渗透率低, 但资源丰度较高, 平均含气量和含气饱和度极高, 因此, 在该区首先进行预探取得重要相关参数, 进一步改善完井工艺的前提下有可能获得较好的煤层气资源开发前景。且其资源开发对于周边矿区具有示范意义, 将有利于带动整个红阳煤田煤层气的开采。

[1] 逄礴, 张新福等.红阳煤田煤层气资源开发利用可行性研究评价 [R] .辽阳: 东北煤田地质局一O 三地质队, 2008.

[2] Su, X., Lin, X., et, 2005. Geology of coalbed methane reservoirs in the Southeast Qinshui Basin of China. International Journal of Coal Geology 1 (2) , 197~210.

[3] Fu, X., Qin, Y., Li, G., 2001. Geological factors effective to coal reservoir permeability in central and southern Qinshui Basin.Journal of Geomechanics 7 (1) , 45~52 (in Chinese with English abstract) .

[4] 逄礴, 桑树勋等.辽宁徐往子井田煤层气勘查项目设计报告 [R] .东北煤田地质局一O 三地质队, 中国矿业大学, 2010.

[5] 崔思华等.沁水煤层气田煤层气成藏条件分析[J] .天然气工业, 2004, 24 (5) : 14~16.

[6] 赵明鹏, 路爱平, 周立岱.阜新煤田煤层气开发选区研究 [J] .煤田地质与勘探, 2000, 28 (1) : 28~31.

[7] 叶建平等. 铁法盆地煤层气成藏模式及产能预测[J] .中国矿业大学学报, 2002, 31 (2) : 204~207.

[8] 李静, 李小彦, 杨利军等. 煤层含气量预测方法[J] .煤田地质与勘探, 1998, 26 (1) : 31~33.

[9] 王大曾.瓦斯地质 [M] .北京: 煤炭工业出版社,1992, 53~60.

[10] 叶建平, 秦勇, 林大杨.中国煤层气资源 [M] .徐州: 中国矿业大学出版社, 1999: 66~69.

[11] 王殿恒.红阳煤田煤层气开发前景与展望 [J] .中国煤田地质, 1997, 9 (1) : 47~49.

[12] 王秀茹. 刘家区煤层气产能主控地质因素分析[J] .中国煤层气, 2007, 4 (2) : 26~29.

[13] 彭金宁, 傅雪海.铁法矿区煤层气保存条件研究[J] .天然气工业, 2006, 26 (12) : 65~67.

[14] 张宏等.红阳煤田煤层气赋存特征及有利区预测[J] .煤炭科学技术, 2008, 36 (3) : 92~95.

[15] 闫斌移等.铁法矿区煤层气资源评价及开发规划[J] .煤矿安全, 2009, 11: 88~90.

[16] 陈兆山.阜新盆地刘家区煤层气储层特征及产出特点[J] .辽宁工程技术大学学报, 2002, 21 (5) :567~510.

The Coalbed Methang Reservoiring Geological Condition Analysis of Xuwangzi Mine Field in Hongyang Coalfield

Wang Junpeng1, Sang Shuxun1, Zhou Xiaozhi1, Pang Bo2, Zhang Xinfu2

(1. The School of Resource and Earth Science, CUMT, Xuzhou, Jiangsu, 221116; 2. 103 Prospecting team in Northeast Coalfield Geological Bureau, Liaoyang,Liaoning, 111000)

The coalbed methane reservoring geological conditions of Xuwangzi mine field are preliminarily analysised based on the study of gas - controlling geological conditions, gas bearing and reservoir property.The analysis shows that: In the area, the metamorphic degree is high, the coalbed resources is rich and the main control factor is under structure control; The main sealing feature is enclosed and deeply buried, and the coal sealing is preferable except the area near the fault , but permeability is amplitude and permeability is very low. The late reformation will be necessary in exploitation.

Gas bearing; gas-controlling geological conditions; reservoring property; Xuwangzi mine field

国家高技术研究发展计划项目课题 (2007AA06Z220)、教育部科学技术研究重大项目 (307014)。

王军鹏, 男, 硕士研究生, 主要从事煤层气开发地质与技术研究。

(责任编辑 黄 岚)