怀化 2010年 6月 19日大暴雨天气过程分析

2010-12-22陈红专欧小锋杨开顺

陈红专,王 强,欧小锋,肖 敏,杨开顺

(1.湖南省怀化市气象局,湖南 怀化 418000;2.湖南省会同县气象局,湖南 会同 418300)

怀化 2010年 6月 19日大暴雨天气过程分析

陈红专1,王 强1,欧小锋1,肖 敏1,杨开顺2

(1.湖南省怀化市气象局,湖南 怀化 418000;2.湖南省会同县气象局,湖南 会同 418300)

应用常规观测资料,中小尺度雨量站资料、NCEP分析资料、卫星资料和雷达资料综合分析了 2010年入汛以来怀化最强的一次降水天气过程。结果表明:这次大暴雨天气过程是由于高空低槽东移,在槽后西北气流的引导下,地面弱冷空气入侵,中低层切变线和地面倒槽触发而引起的。暴雨发生时充足的水汽输送和水汽辐合对强对流的发展非常有利,对暴雨的形成和维持发展有着重要的作用。暴雨出现在非地转湿Q矢量散度激发的次有环流的上升气流区附近,垂直上升运动是强对流发展的必要条件。产生大暴雨的MαCS发展强烈,呈椭圆形结构特征,在暴雨区维持时间长,移动缓慢,造成了连续的强降雨,且强降雨出现在 TBB梯度的大值区。在降水加强的过程中,伴有中气旋生成和发展,中气旋对暴雨的增幅作用明显。视热源Q1和视水汽汇Q2的变化与暴雨发生发展有很好的对应关系,在暴雨的发展增强阶段,Q1和Q2的垂直输送项起决定性的作用,积云对流释放的凝结潜热对暴雨的加强和进一步发展起了很好的促进作用。

大暴雨;非地转湿 Q矢量;视热源;视水汽汇

1 引言

夏季,我国频繁遭受暴雨洪涝灾害的袭击,每年因暴雨洪涝灾害造成的损失数以亿计。对暴雨灾害的预报一直是汛期业务预报的关键,但是,由于对暴雨成因的认识不够,加之探测信息时空密度的限制,我们目前的暴雨预报水平还比较低,不能满足社会经济发展的需求。因此,深入了解暴雨的形成机理和开展对暴雨监测、预测理论和方法的研究一直是我国科学家极为关注的重要研究方向,也是提高我国减灾防灾能力的重大需求。早在 20世纪 70年代,陶诗言[1]就全面总结了各种天气尺度系统与暴雨的关系以及我国暴雨的分析和预报方法。丁一汇[2]也曾研究指出,暴雨的产生与中尺度系统有着直接的关系。多年来,气象工作者对暴雨中尺度特征进行了大量的诊断分析[3-7]和数值模拟[8-10]。本文应用常规观测资料、中小尺度雨量站资料、NCEP分析资料、卫星资料和雷达资料综合分析了 2010年 6月发生在怀化的一次大暴雨天气过程,以探讨产生大暴雨的中尺度系统的演变和动力机制,寻求有预报指示意义的物理量场,以期提高对暴雨的预报和服务能力。

2 过程概述和形势背景分析

2.1 暴雨过程概述

2010年 6月 18日夜间至 19日白天,受高空低槽,中低层低涡切变和地面倒槽的共同影响,我市出现了一次大暴雨天气过程。全市大部分县 (市、区)均出现暴雨。区域气象站观测资料显示,全市共有 41个站点出现暴雨,大暴雨 20站,3个雨量站降雨量超过 200mm,沅陵乌宿最大 1h降雨量达88.3mm,最大 3h降雨达 168.1mm。这次大暴雨是今年汛期以来怀化发生的最强的一次过程。

强降雨使我市多个县共 35个乡镇 33.39万人不同程度受灾,全市共倒塌损坏房屋 275间,临时转移安置人口 28 611人,直接经济损失 1.72亿元。其中农作物受灾面积 12.75千 hm2,成灾面积 5.11千 hm2,绝收面积 1.47千 hm2,农业损失 0.14亿元;停产企业 5个,公路中断 95条次,供电中断 28条次,沅陵县大部分受灾乡镇断电,工交损失 0.24亿元;损坏堤防 108处,护岸 322处,塘坝 186座,其他灌溉设施 905处,水利设施损失 0.69亿元。

2.2 大尺度环流

6月 18日 08时 500hPa中高纬为二槽一脊型,湖南处于弱脊控制下,中低空西南急流位于江南,850hPa重庆附近有低涡形成,地面江南倒槽发展,对流层低层增温增湿明显;18日 20时 850hPa有一东西向的弱切变从贵州北部经重庆延伸至湖北南部 (怀化本地为 4 m/s的南风);700hPa有一横穿四川中部、重庆南部以及湘北的切变线;500hPa为平直的西风气流。19日 08时 500hPa贵州中部低槽加深发展东移,我市为槽前西南气流,副热带高压北抬到华南,比较稳定,对系统的南压起到阻挡作用。850hPa切变线压至湘中以北,川贵渝三省交界处有一低涡强烈发展,在黔东南、桂北、湘西南处西南急流建立 (怀化为 16 m/s的西南风);700hPa低层低涡延伸至该层,且形成一“人”字型切变,一条是湘中以北的东西向切变,一条是纵贯渝西黔中南北向切变;而地面西路弱冷空气结合到湘中倒槽中。19日 20时 500hPa低槽已东移至湘西地区,850hPa切变线南压到湘北,低涡沿着切变东移至浙闽赣三省交界处;怀化北部的降雨也停了下来。

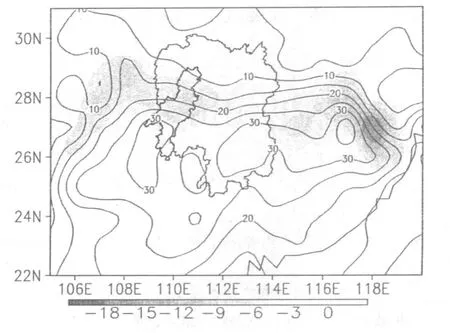

图 1 2010年 6月 19日 08时和 14时 850hPa水汽通量及其散度图

3 物理量场分析

3.1 水汽条件分析

通过对 850hPa水汽通量和水汽通量散度的分析发现,18日 08时以后,随着中低层西南气流的增强,水汽输送通道已经建立,向我国南方地区输送了充足的水汽。2010年 6月 19日 08时 (图 1),湘中以南处在水汽输送的大值中心,最大水汽输送达30g·cm-1hPa-1·s-1以上。同时刻的水汽辐合区呈带状分布在湘中以北一线,最大水汽辐合中心位于怀化的北部,中心极值达到-10×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1,与特大暴雨区的分布相一致。到 19日 14时,水汽输送中心进一步北抬到湘中以北,水汽输送强度进一步增强,而水汽辐合中心虽略有东移,但仍然位于怀化北部的特大暴雨区,强度也没有减弱。充足的水汽输送和水汽辐合对强对流的发展非常有利,对暴雨的形成和维持发展有着重要的作用。

3.2 垂直速度分析

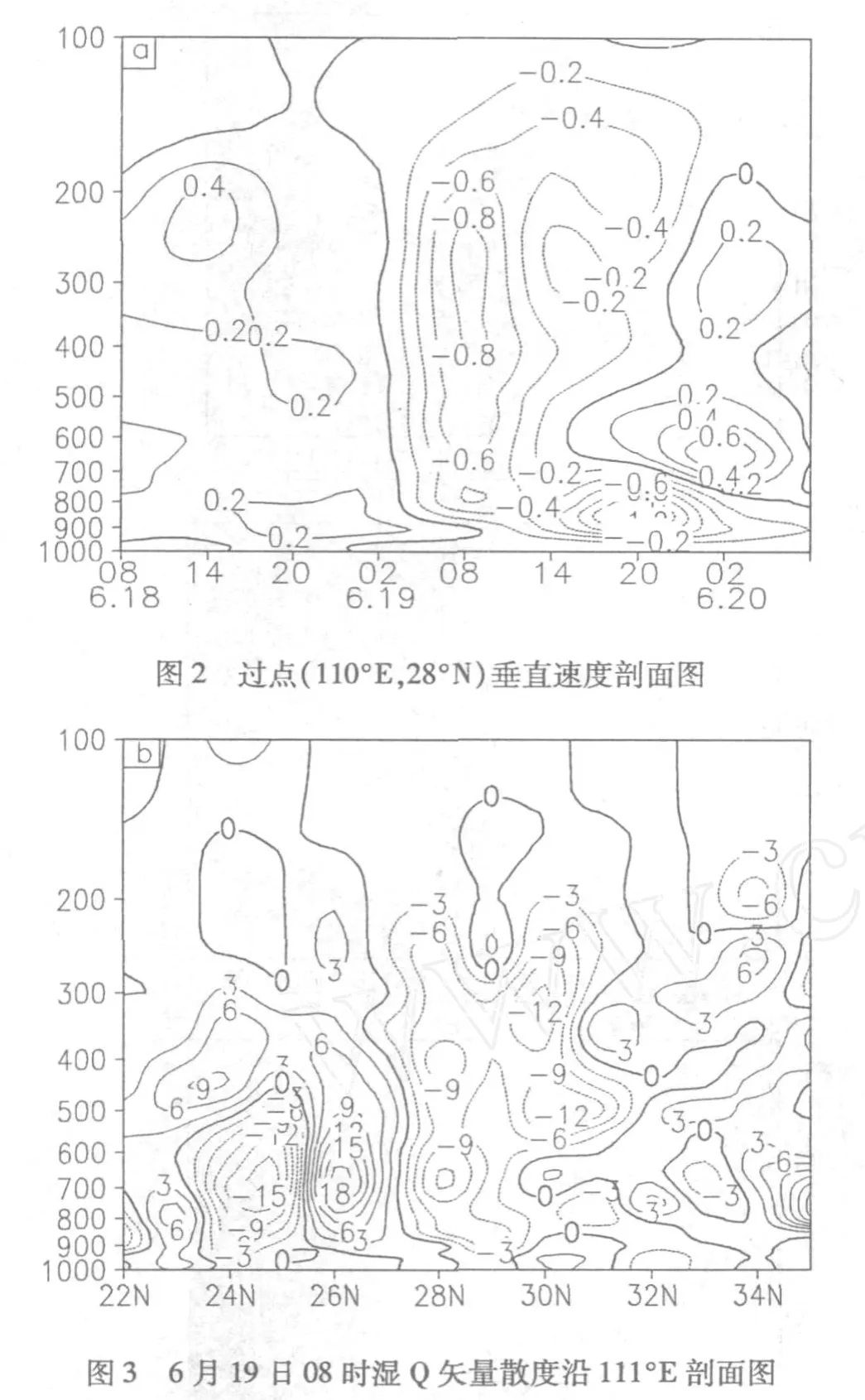

为了考察此次怀化北部特大暴雨区垂直速度的时空变化情况,分别作特大暴雨区 (110°E、28N°)垂直速度 (图 3)和湿Q矢量散度的垂直剖面图 (图 4)。

从图 2可以看出,6月 19日 02时以前,对流层基本上是正值区,说明此时对流层盛行下沉气流,不利于降水的形成和发展的。02时以后,对流层迅速转为负值区,其垂直上升运动从低层一直伸展到100 hPa以上,且不断发展增强,到 08时,在暴雨区对流层形成 2个垂直上升运动的强中心区,一个位于 850 hPa附近,强度达-6×10-2hPa·s-1,另一个位于 400 hPa附近,强度达-8×10-2hPa·s-1,这种强上升运动一直持续到 19日 14时,此时段是特大暴雨发展的最强时间段。14时以后,虽然对流层低层的垂直上升运动进一步增强,但对流层中上层已转为垂直下沉区,不利于强对流的发展和维持,因此怀化北部的强降雨也惭惭停了下来。

非地转湿Q矢量考虑了大气非绝热效应,能较好地对应降水落区,其物理机制源于次级环流的发展[11]。下面我们用湿Q矢量来诊断这次暴雨过程

图 3是 2010年 6月 19日 08时沿 111°E湿Q矢量散度的经向—高度剖面图,暴雨区 (28~29°N)上空 200hPa以下对流层湿Q矢量散度均 <0,2个湿Q矢量辐合中心分别位于 450hPa和 700hPa,这是湿Q矢量所激发的次级环流的上升支,表明此时暴雨区有深厚地系统性上升运动。上升区的南北两侧湿Q矢量散度均 >0,这里是由湿Q矢量所激发的次级环流的下沉补偿气流,次级环流是叠加在基本环流之上的二级环流,在暴雨发生发展中起了重要作用,其强弱与暴雨强度有直接关系,次级环流增强能激发暴雨增幅。

4 卫星云图和雷达回波分析

4.1 TBB分析

根据有关文献[12],为便于在云图中确认中尺度对流系统,将MαCS和MβCS定义为红外云图上具有圆形或椭圆形冷云盖的对流系统,其-32℃冷云盖的短轴的长度在 1.5~3.0纬距之间的为MβCS,超过 3.0纬距的为MαCS,为了找出这次特大暴雨的中尺度对流系统,本文应用 FY2E卫星的 TBB资料,详细分析了此次过程。

19日 04时 (图 4a),在贵州东北部和重庆南部有一个强烈发展的α中尺度对流系统MαCS,但湖南境内并没有对流单体发展,全省降雨不明显,以阵性降水为主。MαCS于 19日 05时 (图 4b)左右开始影响湖南西部,中心位于贵州北部,中心强度达到-90℃以上。同时在MαCS的东部 (怀化沅陵东部)有一个近似椭圆形对流单体发展,其-32℃冷云盖的短轴的长度 <1个纬距,属于γ中尺度对流系统,这个γ中尺度对流系统逐渐加强,与东移的MαCS合并,造成了怀化北部连续出现强降雨,沅陵县杜家坪出现 3h 100.5mm的特大暴雨。19日 08时 (图 4c),MαCS的中心进入湖南并逐渐影响怀化北部,其缓慢东移过程中在怀化北部造成强降水,其中沅陵乌宿 3h降雨量达 168.1mm。11时 (图4d),湘北的MαCS中心 (TBB<-80℃)分裂为东西2个强对流单体,东侧的云团迅速向湘东北移动,西侧的云团逐渐拉伸呈带状分布,并逐渐分裂出多个小中心。14时 (图 4e),位于怀化北部的MαCS中心向南发展加强,控制了怀化的大部分地区,强降雨带也往南发展,怀化北部的强降雨有所减弱。14时以后,MαCS位于怀化地区的强中心不断加强南压,东端北抬,MαCS的形状也逐渐由圆形转变为带状,19时 (图 4f)这个 MαCS已经转变为东北—西南向的强对流云带,形成了东北—西南向的强雨带,怀化北部的降雨明显减弱。

从上面的分析得知,产生怀化北部特大暴雨的MαCS云团发展强烈,具有椭圆形结构特征,维持时间长,且在暴雨最强阶段维持在怀化北部稳定少动,造成了该地的特大暴雨,强降雨出现在 TBB梯度的大值区。

4.2 雷达回波分析

19日 04:18时,沅陵、辰溪交界处开始出现分散性降水回波,6:43时开始,速度图上中低层开始由西南气流转为西北气流,说明有弱冷空气从西北方向入侵。结合天气图,地面有弱冷空气侵入倒槽中,怀化北部开始出现强降水。而基本反射率图上反射率因子不断加强,逐渐形成东北西南向的降水回波带,强回波中心位于怀化北部,与强降雨中心相对应,回波强度超过 55dBz。而且,强回波中心在怀化北部缓慢移动过程中,在后方不断有新的强回波发展东移到怀化北部的强降雨区。09时以后,速度图上在怀化北部有明显的正负速度对的存在,说明在怀化北部有中气旋形成,实况在 09-10时怀化北部有 3个中小尺度自动站降雨量超过 50mm,其中乌宿达 88.3mm。中气旋的形成和发展对暴雨有明显的增幅作用。

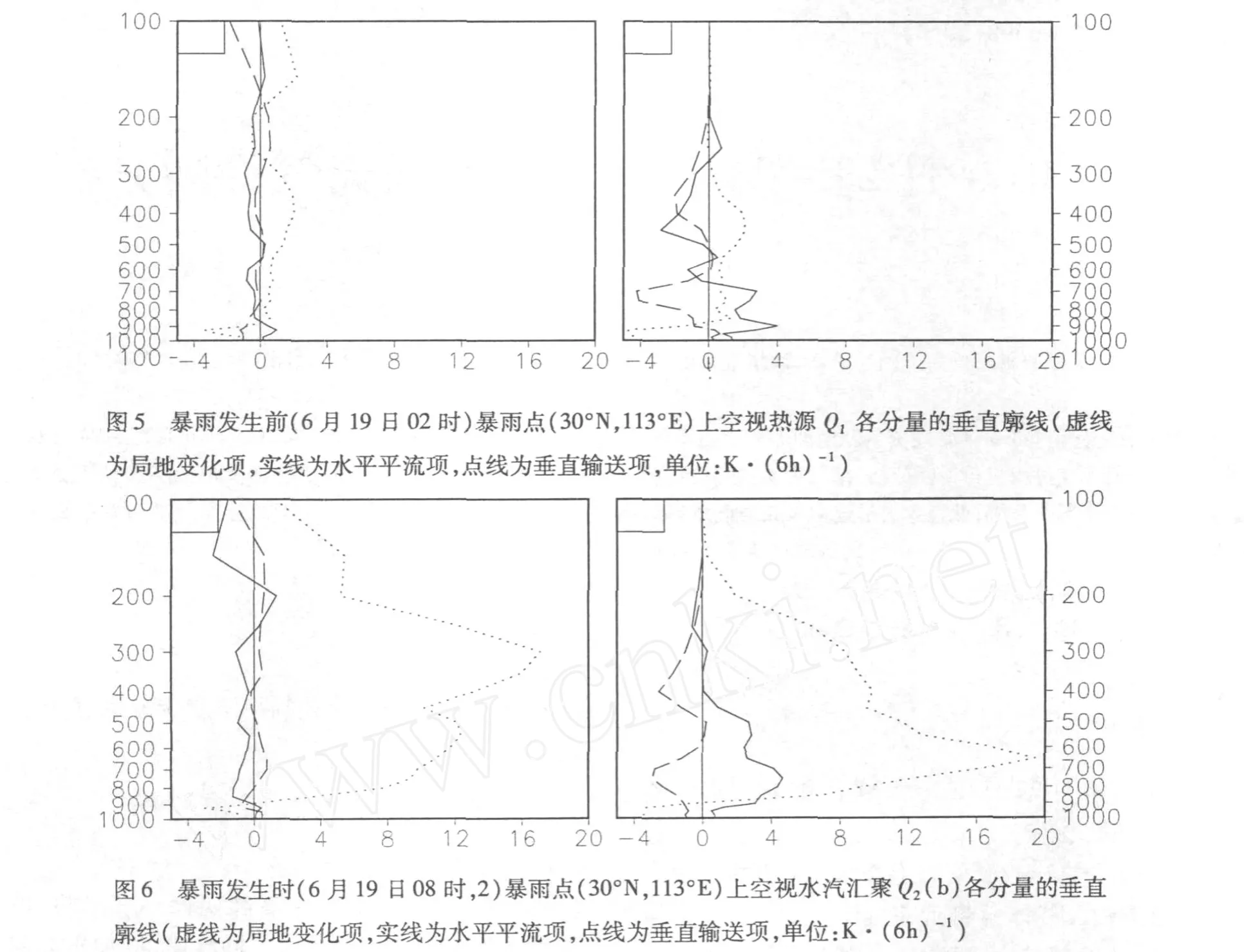

5 非绝热加热分析

利用对流层收支方案[13]来计算大气视热源(Q1)和视水汽汇 (Q2),分析沿暴雨区点 (111°E,28°N)视热源和视水汽汇的局地变化项、水平平流项和垂直输送项的垂直廊线图 (图 5、图 6)可以看出,暴雨发生前,19日 02时,视热源的各项均较弱,对流层整层的水汽平流项 <0,表现为暖平流。此时垂直输送引起的对流加热作用也十分弱。视水汽汇的分布与视热源类似,局地变化项、水平平流项以及垂直输送项都较弱,此时段是暴雨的酝酿阶段,低层由于受西南暖湿气流控制是热源和水汽汇,而高层受槽后干冷空气影响是热汇和水汽源。该时段的降雨主要以大尺度平流性降雨为主,对流性不强。19日 08时是暴雨发展的最强阶段,此时段视热源的局地变化项和水平平流项虽有所增强,但依然较弱,而垂直输送项明显增强,对Q1起决定性的作用,垂直分布呈双峰结构,2个峰值强度达到16 K·(6h)-1和 12 K·(6h)-1,分别出现在300hPa和 550hPa,与垂直速度的分布类似。视水汽汇则明显不同,在近地层,Q2的局地变化项和水平平流项均有明显的增强,随后迅速减小,由于他们反位相,其作用相互抵消。Q2的垂直输送项增幅也十会明显,在 650hPa出现接近 20 K·(6h)-1的峰值,其对Q2的贡献也占绝对优势,这反映了上升气流造成的水汽垂直输送是积云对流活动的主要水汽源[12]。这一阶段由于垂直速度的增加,积云对流活动发展旺盛,低层的暖湿空气向上传输,加热中层大气,维持和促进垂直上升运动和次级环流,对暴雨的加强和进一步发展起了很好的促进作用。19日 20时,虽然Q1和Q2的垂直输送项在对流层低层仍然较大,但在中高层较小,与垂直速度的分布类似,说明此时段的对流活动主要发生在对流层低层,积云对流的凝结潜热也主要加热对流层低层大气,无法形成深对流活动,因此此时段怀化北部的降雨明显减弱。

6 结论

①这次大暴雨天气过程的主要影响天气系统是高空低槽,中低层切变线和地面倒槽,由于高空低槽东移,在槽后西北气流的引导下,地面弱冷空气入侵,由中低层切变线和地面倒槽触发而引起的。

②暴雨发生时充足的水汽输送和水汽辐合对强对流的发展非常有利,对暴雨的形成和维持发展有着重要的作用。暴雨出现在湿Q矢量散度激发的次有环流的上升气流区附近,垂直上升运动是强对流发展的必要条件。

③这次大暴雨过程具有明显的中尺度特征,产生大暴雨的MαCS发展强烈,呈椭圆形结构特征,在暴雨区的维持时间长,移动缓慢,造成了怀化北部的连续强降雨,且强降雨出现在 TBB梯度的大值区。在降水加强的过程中,伴有中气旋生成和发展的过程,中气旋对暴雨的增幅作用明显。

④视热源Q1和视水汽汇Q2的分析表明,Q1和Q2的变化与暴雨发生发展有很好的对应关系,Q1和Q2的增大对应降雨的增强;在暴雨的发展增强阶段,Q1和Q2的垂直输送项起决定性的作用,积云对流释放的凝结潜热对暴雨的加强和进一步发展起了很好的促进作用。

[1] 陶诗言,等 .中国之暴雨[M].北京:气象出版社,1980:1-225.

[2] 丁一汇 .暴雨和中尺度气象学问题[J].气象学报,1994,52(3):274-283.

[3] 贝耐芳,赵思雄 .1998年“二度梅”期间突发强暴雨系统和中尺度分析[J].大气科学,2002,26(4):526-540.

[4] 陈红专,汤剑平 .一次突发性特大暴雨的中尺度分析和诊断[J].气象科学,2009,29(6):797-803.

[5] 毛冬艳,周雨华,张芳华,等 .2005年初夏湖南致洪大暴雨中尺度分析[J].气象,2006,32(3):63-70.

[6] 毕宝贵,刘月巍,李泽椿 .2002年 6月 8-9日陕西大暴雨系统的中尺度分析[J].大气科学,2004,28(5):747-761.

[7] 毛冬艳,乔林,陈涛,等 .2004年 7月 10日北京暴雨的中尺度分析[J].气象,2005,31(5):42-46.

[8] 李峰,杨克明,毛冬艳,等 .2005年“5.31”湖南大暴雨中尺度模拟和发生机制[J].高原气象,2007,26(3):442-452.

[9] 王智,翟国庆,高坤 .长江中游一次β中尺度低涡的数值模拟[J].气象学报,2003,61(1):66-77.

[10] 林永辉,布和朝鲁 .2001年 8月初上海强暴雨中尺度对流系统的数值模拟研究[J].气象学报,2003,61(2):508-514.

[11] 张兴旺 .湿Q矢量表达式及其应用[J].气象,1998,24(8):3-7.

[12] 马禹,王旭,陶祖钰 .中国及临近地区中尺度对流系统的普查和时空分布特征[J].北京:自然科学进展,1997,7(6):701-706.

[13] 冯伍虎,程麟生 .“98.7”特大暴雨中尺度系统发展的热量和水汽收支诊断[J].应用气象学报,2001,12(4):419-432.

P458

B

1003-6598(2010)增刊-0031-05

2010-09-10

陈红专 (1972-),男,高工,主要从事天气预报业务及相关研究工作。