大型蜥脚类恐龙研究

2010-12-21钱迈平胡柏祥詹庚申邹松梅章其华

钱迈平,胡柏祥,詹庚申,邹松梅,章其华

(1.南京地质矿产研究所,江苏 南京 210016;2.江苏省地质调查研究院,江苏 南京 210018)

大型蜥脚类恐龙研究

钱迈平1,胡柏祥2,詹庚申2,邹松梅2,章其华2

(1.南京地质矿产研究所,江苏 南京 210016;2.江苏省地质调查研究院,江苏 南京 210018)

大型蜥脚类恐龙是地球历史上最大的陆地动物,其中已知体形最大者是梁龙,身长可达 54m,所有已知身长超过 20m的恐龙都属于蜥脚亚目。蜥脚类恐龙向大型化演化是为了占据更好的生态位空间,取得生存竞争的优势,其他演化都是围绕这一演化主线的配套演化。如:①小头长颈,是为了不用过多移动庞大的身躯就能在大范围内觅食。②大鼻孔,是为了增大呼吸吞吐量,供应庞大身躯的生命活动,由此可推想其心肺功能的强大,甚至可能除了一个主心脏外,还可能有多个小型辅助“心脏”,以免单个心脏过于庞大。③长形的叶状牙齿,是为了快速连续地进食,力求每次都能撕扯下一大片鲜嫩的植物枝叶,不经咀嚼直接吞咽。④股骨比胫骨长,说明其虽不善于奔跑,但后肢支撑力很强,有时可站立起来吃高处的植物,或用前肢扑打敌害进行自卫。也说明其不是靠快速奔跑摆脱敌害,而是依仗庞大身躯及强大力量对抗敌害。⑤四足行走,是为了把庞大身体的重量分散到 4个宽大的脚掌上,减小对地面的压强,提高通过松软地面的能力。由此可见,生物演化对其自身的生理和身体结构是牵一发而动全身的,演化的主线会带动一系列配套的演化,以求尽量达到对环境的最佳适应。

蜥脚类恐龙;大型化;中生代

0 引 言

恐龙是中生代地球生物圈的主角之一,它们根据腰带 (即骨盆)构造的不同分为蜥臀目 (Saurischia)和鸟臀目 (Ornithischia),蜥臀目又进一步分为蜥脚亚目 (Sauropodomorpha)和兽脚亚目 (Theropoda)。蜥脚亚目顾名思义就是有“蜥蜴般的脚”的一类恐龙,迄今发现的化石已超过 100种,包括两大类——原蜥脚下目 (Prosauropoda)和蜥脚下目 (Sauropoda)。

原蜥脚下目主要有:里奥哈龙科 (Riojasauridae)、大椎龙科 (Massospondylidae)和板龙科 (Plateosauridae)等。

蜥脚下目主要有:鲸龙科 (Cetiosauridae)、火山齿龙科 (Vulcanodontidae)、叉龙科 (Dicraeosauridae)、梁龙科 (Diplodocidae)、雷巴齐斯龙科 (Rebbachisauridae)、腕龙科 (Brachiosauridae)、圆顶龙科(Camarasauridae)、盘足龙科 (Euhelopodidae)和泰坦巨龙类 (Titanosaur)等。

虽然地球陆地上的生命出现已超过 4亿年,但除了大型蜥脚类恐龙外,还没有身长超过 20m的动物,所以它们的演化特别引起科学家们的关注。来自化石的信息显示,大型蜥脚类恐龙的特征如下:①小头长颈。②大鼻孔。③长形的叶状牙齿。④股骨比胫骨长。⑤四足行走。⑥素食。

因以植物为食,食物的热量和营养较低,需要巨大的食量才能维持日常活动所需的能量,所以它们生活中的大部分时间都用于进食,胃容量很大,肠子也很长,这样才能有效消化大量的食物。因此,它们身躯特别粗大,以容纳庞大的肠胃系统。为了支撑沉重硕大的身躯,它们的四肢粗状,脚掌宽大以减小压强,防止陷入松软的地面。它们通常以群居方式生活,抵御掠食动物袭击主要依靠庞大的身躯和力量,而不是依靠敏捷和快速的逃避。其觅食、生长、繁衍和迁徙的行为方式和群体结构,类似现代大型哺乳动物,如非洲象 (Loxodonta africana)、斑纹角马(Connochaetes taurinus)和美洲野牛 (B ison bison)等。

由于陆地动物的遗骸通常不容易被沉积物快速封埋,保存成化石的难度远超过水里的生物。大型蜥脚类恐龙虽然体形巨大,但一方面为了节省能量和资源,另一方面为了不使行动过于笨拙,它们的骨骼已演化成多孔、空心或薄壁结构,以减轻重量,死亡后很容易在外力作用下破碎,经过漫长的地质作用后,很难保存完整的化石。这就是为什么迄今发现的大型蜥脚类恐龙 95%以上的化石标本是严重破碎残缺的,特别是薄壳结构的头骨更加难以保存。所以,较完整的大型蜥脚类恐龙化石就显得格外珍贵,成为科学家探索这些远古时期巨型陆地动物如何起源演化,繁衍生息以及如何从兴旺走向衰亡的最直接的实际材料。

1 化石记录

虽然迄今已发现的恐龙超过1 000个属,但身长20m以上的巨型恐龙属并不多,几乎都是蜥脚亚目的,根据体形大小排列如下。

1.1 梁龙 (D iplodocus)

1878年命名,属梁龙科,按以往的资料推算身长可达 27m,体重可达 20t,可能是目前已知最大的恐龙。

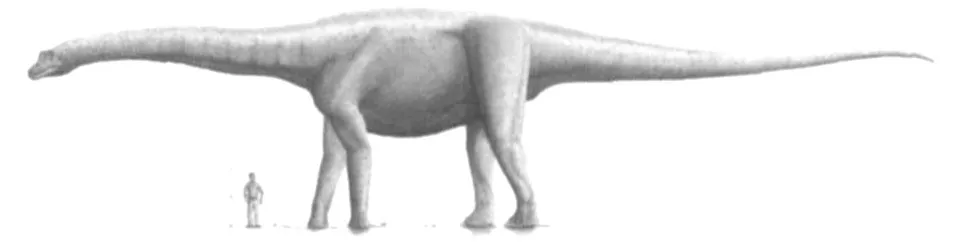

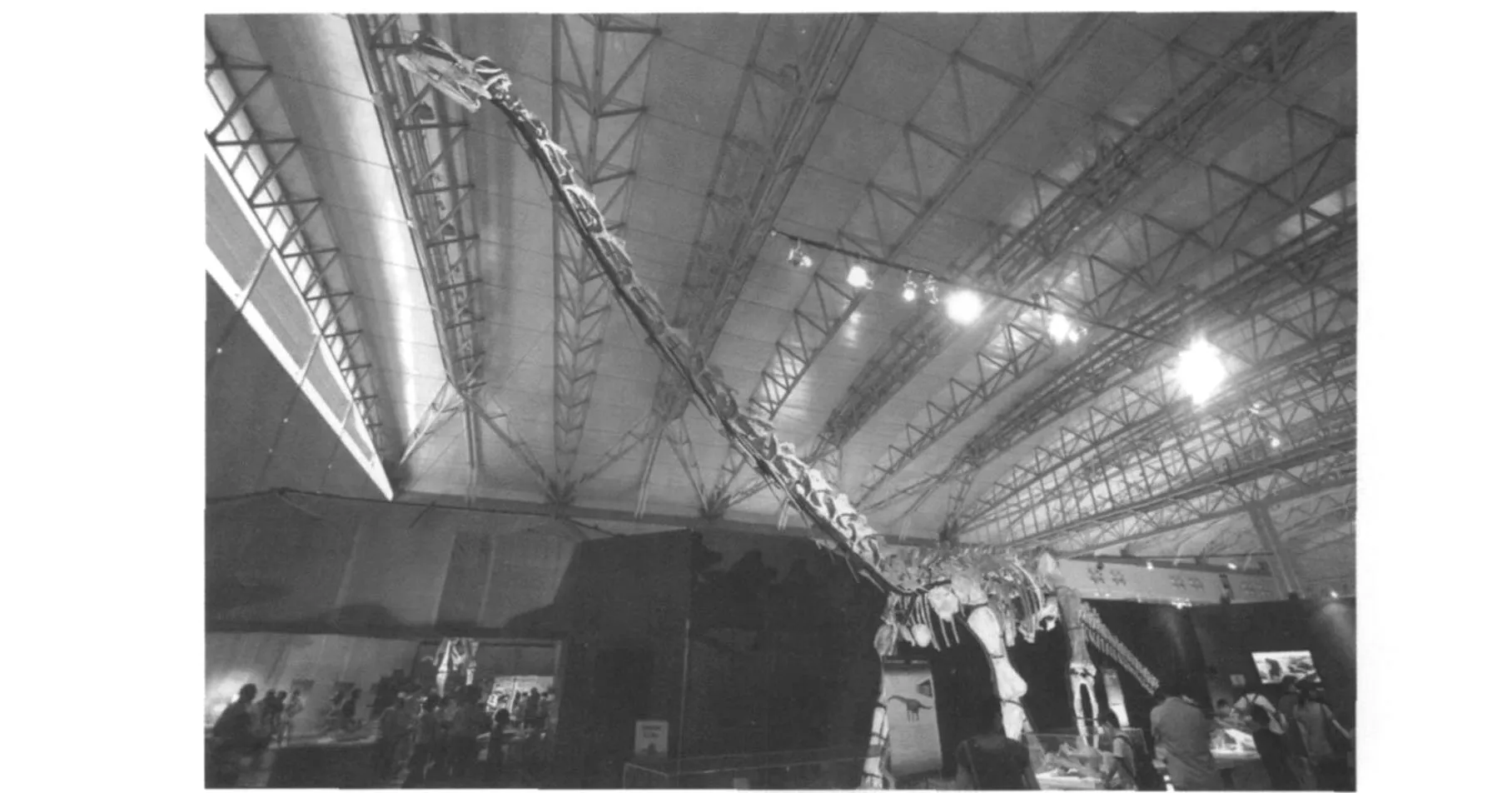

1991年命名的地震龙 (Seism osaurus),推算身长37m~54m,体重 30t~70t。但后来的研究表明,这只是长得过于庞大的梁龙而已 (图 1)。其标本于1979年在美国新墨西哥州沙漠上侏罗统莫里逊组(Morrison For mation)地层发现,已采集到尾椎、腰带、背椎、肋骨及颈椎骨骼化石。还有一些被认为是胃石的卵石,但也可能是河流冲刷形成的普通卵石。

图1 “地震龙 (Seism osaurus)”(梁龙)骨架复原

特征:长颈、长尾、小头。颈椎骨 15个,背椎骨 10个,尾椎骨约 70个。头骨长,嘴前部长有扁平牙齿,侧部和后部无牙齿。四肢粗壮,前腿比后腿短,臀部高于肩部。每只脚五趾,前脚内侧其一趾长有大而弯曲的利爪 (图 2)。尽管梁龙科恐龙骨架巨大,但结构较轻,体重比同样大小的泰坦巨龙类的明显要轻。

时代:晚侏罗世 Kimmeridgian-Tithonian期,156Ma~145Ma。

标本:在美国科罗拉多、蒙大拿、犹他和怀俄明州上侏罗统陆续发掘出多具不同保存程度的骨架化石,包括珍贵的头颅骨化石也已找到,研究程度较高。

图2 梁龙 (D iplodocus)骨架复原

1.2 巨体龙 (B ruhathkayosaurus)

1989年命名,属泰坦巨龙类,推算身长 40m~44m,重 175t~220t。可能是目前已知最重的恐龙 。

特征:长颈、长尾、小头,体态类似腕龙 (B rachiosaurus)。其胫骨长 2m,比阿根廷龙 (A rgentinosaurus)的 1.55m长 29%;肱骨长 2.34m,比阿根廷龙(Argentinosaurus)的 1.81m长 30%(图 3)。

时代 :晚白垩世 Maastrichtian期,约 70Ma。

标本:发现于印度南部的泰米尔纳德邦上白垩统卡勒梅德组 (Kallemedu Formation)地层,化石包括肠骨和坐骨的臀部骨骼、1个残缺的股骨、1个胫骨、1个桡骨以及 1个尾椎骨。最初被鉴定为兽足亚目的食肉恐龙,后重新研究发现是蜥脚亚目的素食恐龙。

图3 巨体龙 (B ruhathkayosaurus)复原

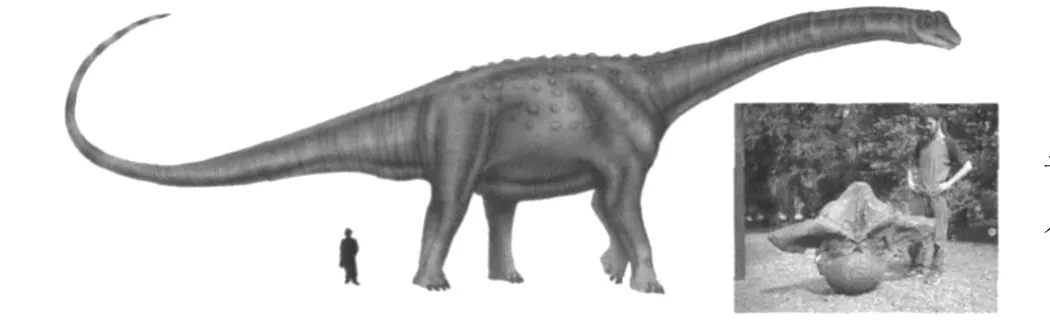

1.3 普尔塔龙(Puertasaurus)

2005年命名,属泰坦巨龙类,见于晚白垩世早Maastrichtian阿根廷巴塔哥尼亚 (约 70Ma),正型标本包含 4节颈椎、背椎以及尾椎,其背椎长 1.06m,宽 1.68m,是目前已知最宽的蜥脚类脊椎骨。推测身长达 35m~40m,重约 80t~100t(图 4)。

图4 普尔塔龙 (Puertasaurus)背椎化石 (右下)和体态复原图

1.4 超龙 (Supersaurus)

1985年命名,属梁龙科,推算身长 27m~40m,体重 40t~70t。

特征:长颈、长尾、小头,体态类似迷惑龙 (Apatosaurus)。其肩胛骨长 2.4m,肋骨长 3.1m,骨盆宽1.8m,单个颈椎骨可长达 1.5m(图 5)。

时代:晚侏罗世 K immeridgian-Tithonian期,156Ma~145Ma。

标本:1972年发现于美国科罗拉多上侏罗统莫里逊组 (Morrison Formation)地层,仅 1个肩胛骨和几个颈椎骨化石。后又在怀俄明州康维斯县 (Converse County)发现了更完整的标本,被怀俄明恐龙中心 (Wyoming Dinosaur Center)收藏。

图5 超龙 (Supersaurus)肩胛骨化石 (上)和生态复原图 (下)

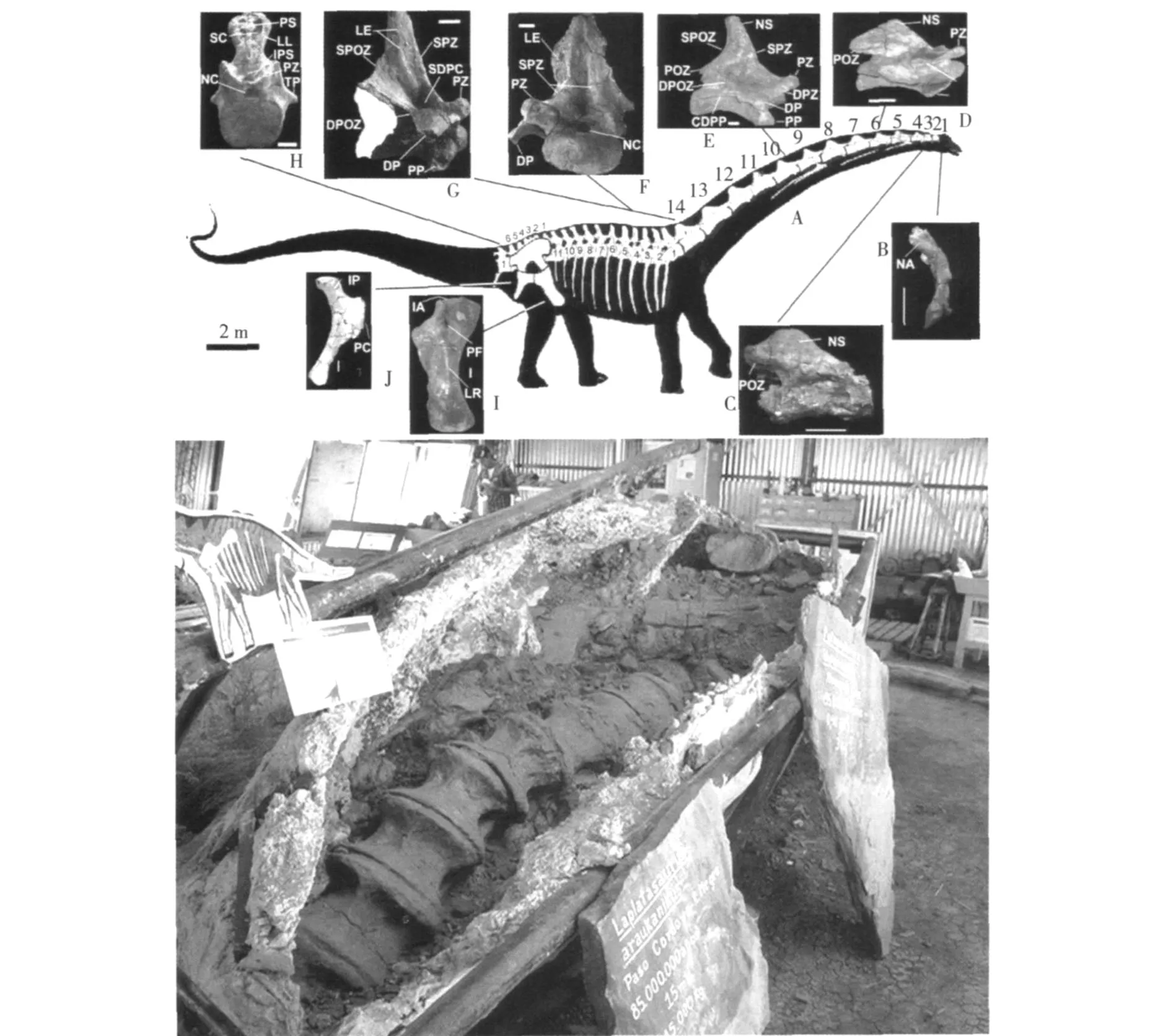

1.5 阿根廷龙(A rgentinasaurus)

1993年命名,属泰坦巨龙类,推算身长 27m~35m,体重 80t~100t。

特征:其背椎长 1.3m,胫骨长 1.55m,肱骨长1.81m。脊椎有巨大的侧翼,适合附着大块的肌肉(图6)。

图6 阿根廷龙 (A rgentinasaurus)骨架复原模型

时代:白垩纪 Albian-Cenomanian期 (112.2 Ma~93.5Ma)。

标本 :发现于阿根廷 Neuquén省 Río Limay组地层,已发掘出一些背椎、胫骨、破碎的肋骨,还有荐骨。

1.6 马门溪龙 (M am enchisaurus)

1954年命名,属梁龙科,推算身长 22m~35m,体重 10t~20t,广泛分布在东亚地区。中国四川、云南、甘肃和新疆都有化石发现,是迄今在中国发现的最大恐龙。

特征:脖子占身长的一半,颈椎长而细,颈部并不灵活,主要由与头部、肩部的关节来动作、弯曲。马门溪龙是曾经生活在地球上的脖子最长的动物之一 (图 7)。

图7 马门溪龙 (M am enchisaurus)骨架复原模型

时代:晚侏罗世 Tithonian期 (150Ma~140Ma)。

标本:1952年首次在四川宜宾的马鸣溪渡口旁的公路建设工地上,发现部分骨骼化石。1954年被杨钟健描述、命名,由于方言口音被误作为马门溪龙。因发现于建设工地,故模式种命名为建设马门溪龙 (M.constructus)。该标本身长 22m,颈部长度为 11m。另一标本发现 19个颈椎骨,上有长条骨棒。其成年个体身长平均约 24m。

1972年发现第二个种,发现于云南合川,命名合川马门溪龙(M.hochuanensis),包含 4个不完整骨架 ,颈长达 9.5m。

1994年发现的中加马门溪龙 (M.sinocanadorum)身长可能达 27m。其颈肋长达 41cm,长于波塞东龙的 34.2cm,是目前蜥脚下目中最长的。

1994年在美国发现的波塞东龙,颈部被证实长达 10.5m~11.5m。波塞东龙属于腕龙科,有较长的前肢,高度比马门溪龙高许多。而之前发现的超龙,颈部长度则为 13m~4m。

2006年出土的新疆马门溪龙,长 35m,颈部长15m,是目前中国最大的恐龙。

1.7 巨酋龙 (Futalognkosaurus)

2007年命名,属泰坦巨龙类。生存于阿根廷晚白垩世 (约 88Ma),标本为近乎完整的骨架化石,身长 32m~34m(图 8)。

图8 巨酋龙 (Futalognkosaurus)骨骼化石

1.8 海潮巨龙 (Paralititan)

2001年命名,属泰坦巨龙类,发现于埃及白垩纪 (约 94Ma)滨海沼泽相沉积中。标本为零散骨骼化石,肱骨长 1.69m,推算身长 24m~32m,体重 65t~80t(图 9)。

图9 海潮巨龙 (Paralititan)肩胛骨化石 (上)和生态复原图 (下)

图10 重龙 (Barosaurus)化石骨架复原 (上)和生态图 (下)

1.9 重龙 (B arosaurus)

1890年命名,属梁龙科。推算身长 23m~27m,体重 10t。

特征:类似梁龙 (D iplodocus),但颈很长尾却较短,背椎骨也不同 (图 10)。

时代:晚侏罗世 Kimmeridgian期,154.1Ma~150.7Ma。

标本:最初在美国南达科他州黑山 (Black Hills)上侏罗统莫里逊组 (Morrison Formation)层位,发现一串相联的尾椎骨化石,此后又陆续找到一些化石;1922年在尤他州的 Carnegie Quarry发现 3个较完整骨架化石。另外,2007年加拿大皇家多伦多博物馆在库存标本中,意外发现 1具 24m长的部分完整骨架化石。在坦桑尼亚至少发现了 3个不完整骨架,包括头骨碎片及颅后骨骼化石。

1.10 海神龙 (Sauroposeidon)

2000年命名,属腕龙科,推算身长约 30m,体重10t,身高约 18m,可能是迄今发现的最高恐龙。

特征:类似腕龙 (B rachiosaurus),但更高大,单个颈椎长超过 1.4m(图 11)。

图11 海神龙 (Sauroposeidon)与腕龙 (B rachiosaurus)复原对比

时代 :白垩纪 (约 110Ma)。

标本:1994年由美国俄克拉荷马州东南部的阿托卡县 (Atoka County)州立监狱一训狗员发现,目前仅找到第 5—8共 4个相连接的颈椎,并带有颈肋。

1.11 银龙 (A rgyrosaurus)

1893年命名,属泰坦巨龙类,首见于阿根廷晚白垩世 (约 70Ma)。标本为零散骨骼化石,推算身长 20m~30m,体重 45t~55t(图 12)。

图12 银龙 (A rgyrosaurus)骨骼化石 (左下)和体态复原图

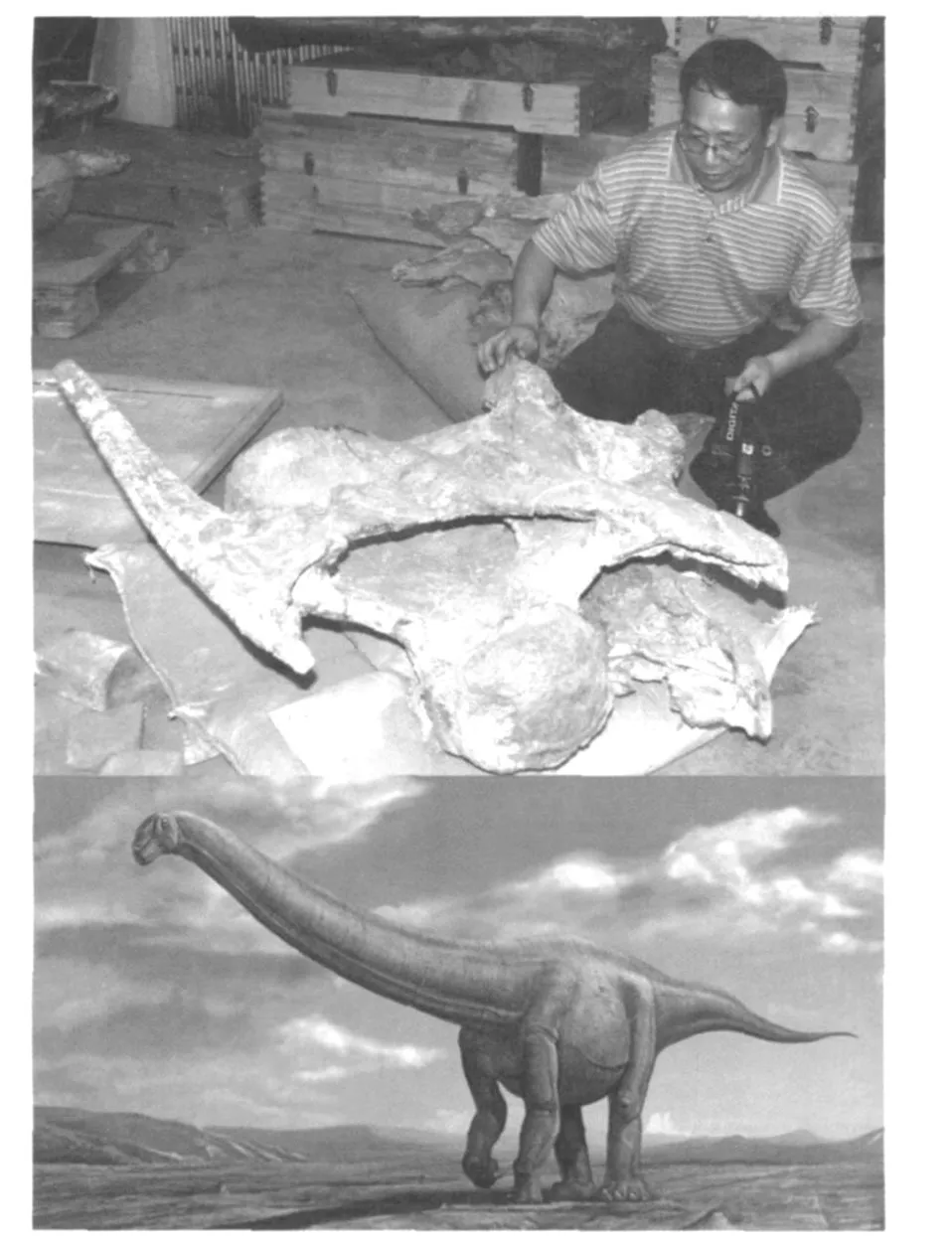

1.12 大夏巨龙 (Daxiatitan)

2008年命名,属泰坦巨龙类,化石发现于兰州盆地下白垩统河口群。

特征:股骨远端髁突为 10°的对称斜面,髁突的下中—上侧部进入股骨骨干,显示强烈的外八字步态。颈椎极大,推算身长约 28m,脖长 12m,身高8.4m,是中国发现的最大恐龙之一 (图 13)。

时代:早白垩世。

标本:正型标本包括 10枚颈椎、10枚背椎,2枚近端尾椎、部分颈肋和背肋、1枚脉弓、右肩胛骨、右乌喙骨和右股骨。

图13 大夏巨龙 (Daxiatitan)颈椎化石 (上)和生态复原图 (下)

1.13 腕龙 (B rachiosaurus)

1903年命名,属腕龙科,生存于美国科罗拉多和犹他晚侏罗世 (150Ma~145Ma)。标本陆续收集完整,包括珍贵的头颅骨化石也已找到,研究程度较高。身长可达 25m,体重 32t~56t。因其颈椎结构可以向上竖起,使其身高可达 13m,是最高的恐龙之一(图14)。

图14 腕龙 (B rachiosaurus)骨架与头骨复原图

1.14 迷惑龙 (Apatosaurus)

1877年命名,属梁龙科,曾误名“雷龙 (B rontosaurus)”,见于美国怀俄明、科罗拉多、奥克拉荷马和犹他晚侏罗世 (约 150Ma)。标本陆续收集完整,包括珍贵的头颅骨化石也已找到,研究程度较高。身长平均 23m,体重至少 23t(图 15)。

图15 迷惑龙 (Apatosaurus)骨架复原 (上)和生态复原图 (下)

1.15 圆顶龙 (Cam arasaurus)

1877年命名,属圆顶龙科 (Camarasauridae),见于美国科罗拉多、新墨西哥、犹他和怀俄明晚侏罗世(150Ma~145Ma)。标本陆续收集完整,包括珍贵的头颅骨化石也已找到,研究程度较高。身长可达23m,体重可达 47t(图 16)。

图16 圆顶龙 (Cam arasaurus)头骨化石 (上)和骨架复原图 (下)

1.16 江山龙 (Jiangshanosaurus)

2001年命名,属泰坦巨龙类,化石见于中国浙江江山金华组下部地层 (105Ma),推测身长约 22m。正型标本包括:1个相当完整的左肩胛乌喙骨,5节后部和中部背椎骨,部分左右耻骨和坐骨,3节尾椎骨以及股骨残片 (图 17)。

1.17 黄河巨龙 (Huanghetitan)

2006年命名,属泰坦巨龙类,见于中国甘肃、河南白垩纪。标本为不完整骨架化石,推算身长约20m,其肋骨最长约 3m,显示体腔庞大,是体形最胖的恐龙 (图 18)。

1.18 华北龙 (Huabeisaurus)

2000年命名,属泰坦巨龙类,见于中国河北—山西晚白垩世 (约 75Ma)。标本为不完整骨架化石,推算身长约 20m(图 19)。

图17 江山龙 (Jiangshanosaurus)骨架复原模型

1.19 清秀龙 (Q ingxiusaurus)

1991年发现于中国广西南宁市郊的上白垩统红层,2008年命名,属泰坦巨龙类,正型标本为一段较完整的前部尾椎神经棘、左右胸骨板、左右肱骨。推算身长约 20m。

2 研究进展

2.1 关于最大的恐龙

迄今的化石记录证明,1979年发现于美国新墨西哥州沙漠的 1具不完整的梁龙科恐龙骨架化石,推算身长 37m~52m,是目前发现的最大恐龙。1991年美国南卫理公会大学 David Gillette发表的论文中,命名它为地震龙(Seism osaurus hallorum)。但许多科学家重新研究后认为,该龙骨骼的形态和梁龙属 (D iplodocus)一致,脊椎错置的属征其实是病变或脊椎受伤错位的结果。2004年美国地质协会年度会议上,地震龙这个属名被废弃,保留种名,归类于梁龙属,改名梁龙(D iplodocus hallorum)。但2006年发表的文章认为,连这个新种都不存在,坐骨末端钩状突起的种征,其实是埋藏时附着的椎弓。这样看来,它其实属于以前早已发现的长梁龙(D iplodocus longus)。所以,目前多数科学家认为,最大的恐龙就是梁龙。

图18 黄河巨龙 (Huanghetitan)骨架复原模型

图19 华北龙 (Huabeisaurus)骨架复原模型

2.2 关于大型蜥脚类恐龙如何进食和消化巨量的食物

梁龙由于化石材料积累较多,对它们的了解也较多。如其牙齿只长在嘴前部,且很细小,牙冠高呈叶状,横断面呈椭圆形。显然只能吃柔嫩多汁的植物,没有咀嚼用的牙齿。美国密歇根大学 Paul Upchurch等于 2000年从其牙齿磨损方式看,磨损面在牙齿一侧,而不象其他类型恐龙那样磨损面在牙齿顶端,所以认为是从植物上剥扯下嫩枝叶直接吞咽,没有咀嚼。中生代繁茂的松柏类和蕨类植物中,哪些才是梁龙的食物?通过电脑模拟发现,松柏类的枝叶,容易卡在其牙缝里;而蕨类植物却能很顺利地剥食,所以推测其主要食物是后者。因在化石中发现可疑似胃石的卵石,所以推测其可能通过胃的蠕动,由胃石研磨稀烂 (也许还通过发酵)后消化。由于这个消化过程较长,估计要好几天,所以包括梁龙在内的大型蜥脚类恐龙都具有巨大的胃,以存放数以吨计的待消化食物,故而身躯非常粗硕。

德国波恩大学 P Martin Sander等于 2010年的研究发现,动物体形越大,食物需求量就越大。大型蜥脚类恐龙以植物为食,植物是低热量食物,所以素食恐龙的进食量比肉食恐龙的要大许多倍,每天要花费大量时间进食。非洲象 (Loxodonta africana)是现代最大的陆地动物,每天要花费 18h进食,几乎没有时间睡觉。按大型蜥脚类恐龙远比现代非洲象庞大得多的体形推算,如采用相同的方式进食,即使全天不停地吃,也无法满足其自身能量的需求。例如,迷惑龙 (Apatosaurus)1天需 30h不停进食才行,这显然是不可能的。所以,大型蜥脚类恐龙必须有进食效率更高的生理结构。大型蜥脚类的小头、长颈生理结构具有大大提高进食效率的重要作用。因进食方式采取直接吞咽,就无需花费大量时间咀嚼,提高了单位时间内的进食量。同时,头部也无需咀嚼用的臼齿和相关的大块肌肉,实现了头骨小巧化,从而为演化出超长的脖子创造了条件。长脖子能进一步提高进食效率,蜥脚类恐龙通常体重几十吨,行动起来并不轻松,灵活的长脖子可使这些庞然大物站在原地环顾四周寻找食物,快速进食。化石证据显示,蜥脚类恐龙的颈椎多气囊,瓣膜系统也很发育,既有助于呼吸,也减轻了长脖子的重量,方便了身体的平衡。另外,中生代大量生长的木贼 (Equisetum)植物,营养丰富但却含有对牙齿有害的硅酸盐,现生动物很少有以它们为食的。蜥脚类恐龙只吞不嚼的进食方式,可大大减少硅酸盐对牙齿的损害,从而获得比其他咀嚼进食动物更大的进化优势。

2.3 关于大型蜥脚类恐龙体貌特征和生长速率

1992年,美国学者 S A C研究美国怀俄明州发现的梁龙化石标本,发现其尾的背面保留高高突起的三角形棘刺,由此推测梁龙沿脊椎骨直立排列着棘刺。在现生的一些爬行动物,如鬣蜥 (Iguana)和楔齿蜥(Sphenodon),也有类似结构。根据现代爬行动物研究,雄性个体的棘刺大于雌性个体的,在求偶时棘刺会竖起来,有炫耀和求偶的功能。另外,还可能有一定的防御和威胁敌害的功能。

梁龙的足迹化石证明,它们是成群活动,步态缓慢。足迹化石中没有见到尾巴拖曳的痕迹,说明其长尾有强有力的肌肉和韧带支撑,行走时是悬在空中的。其强有力的尾不但是鞭击敌害的自卫武器,而且也是后腿站立的支撑。站立起来可吃到其他类型素食恐龙可望而不可及的高处植物,或可挥舞前肢反击敌害的攻击,其前脚内侧趾上的大爪,也是重要的自卫武器。

德国波恩大学 P Martin Sander等于 2005年研究梁龙化石骨骼横切面上的生长纹发现,其生长速率很快,从一个足球大小的蛋里胚胎,长成几十米长的成年恐龙,仅需 10年。

2.4 关于大型蜥脚类恐龙的脖子是竖起还是前伸

美国俄勒冈大学 KentA Stevens等于 2005年测绘化石骨骼建立电脑模型进行模拟发现,梁龙科恐龙颈椎骨的啮合方式使其不可能把头抬得高出水平位置太多,所以其通常的体态是平伸脖子,横扫地面,吃地上的植物。如要吃高处的植物,就要抬起前腿,用后腿站立才行。但英国朴次茅斯大学Michael P Taylor等于 2009年的研究认为,所有的四足动物都可竖起脖子举首四顾,警戒或觅食。德国弗伦斯堡大学Andreas Christian 2010年通过对一中型蜥脚类恐龙师氏盘足龙 (Euhelopus.Zdanskyi,体长 10m~15m)的椎间软骨进行应力测量分析,计算出其行走 100m所耗能量,结果显示其能使脖子保持垂直向上的姿态达半小时之久——这足以让它在一棵高树前美餐一顿,因此认为至少一部分蜥脚类恐龙可较长时间竖起脖子。

2.5 关于大型蜥脚类恐龙的心脏

美国哥伦比亚大学 David Lambert于 1993年对梁龙的颈部结构研究后发现,如果按已知长度最长的颈子计算,需要 1个 1.6t的巨大心脏,才能把血液泵送到头部,这样心脏的重量几乎达到其体重的1/10,显然这是不可能的。由此提出,梁龙的颈部可能还有多个次级的辅助“心脏”,每个“次级心脏”仅有的用途就是把血液泵送到下一个“次级心脏”,如此接力传送。

2.6 关于超龙和极龙

超龙(Supersaurus)的零星骨骼化石自 1972年被发现后,最初认为其亲缘关系与腕龙(Barosaurus)接近。但怀俄明大学 D M Lovelace等于 2007年对后来找到的较完整骨架化石研究显示,更接近迷惑龙(Apatosaurus)。超龙的标本最初由美国杨百翰大学 James A Jensen描述并命名为Super-saurus vivianae。同年,他还报道了另一些 1976年发现于犹他州的大型恐龙骨骼化石,包括 1个肩胛骨、一些脊椎骨和臀部骨骼残片,认为这是已知最大的恐龙,并命名为“极龙”(U ltrasaurus,意思是“极大的恐龙”),在新闻媒体里报道。但当他 1985年在学术刊物里发表其描述,并正式命名为“马氏极龙”(U ltrasaurusm acintoshi)时,这个属名已在 1983年被韩国釜山大学的金港墨 (Haang Mook Kim)抢先用于命名韩国发现的一大型蜥脚类恐龙——极龙 (U ltrasaurus tabriensis)。金港墨认为韩国发现的这种恐龙,与 J A Jensen在美国犹他州发现的“极龙”亲缘关系相近,但他的描述却将股骨和肱骨混淆了,而且因骨骼过于残缺,“极龙”这个属并未被普遍认可。

由于金港墨的抢先发表,J A Jensen只好把自己的“马氏极龙”改名为“马氏极超龙”(U ltrasauros m acintoshi)。但进一步研究发现:“马氏极超龙”的骨骼根本不属于一个恐龙,肩胛骨实际上属于一巨大的腕龙(B rachiosaurus);而脊椎骨则属于另一巨大的超龙(Supersaurus),于是极超龙这个命名被废弃。

3 结 语

大型蜥脚类恐龙曾是陆地上最大的动物,为取得生存竞争优势,对抗肉食恐龙的攻击,并与其他素食恐龙争夺食物资源,向大型化演化有利于其占据更大的生态位空间。大型蜥脚类恐龙的一切特征都是演化的结果,其最主要的演化是体形的大型化,其他的演化都是围绕这个主线的配套,如:①小头长颈,是为了不用过多移动庞大的身躯就能在大范围内觅食。②大鼻孔,是为了大吞吐量的呼吸,供应庞大身躯的生命活动之需,由此可推想其心肺功能的强大,甚至可能除了一个主心脏外,还可能有多个小型辅助“心脏”,以免单个心脏负担过重。③长形的叶状牙齿,是为了快速连续地进食,力求每次都能撕扯下一大片鲜嫩的植物枝叶,不经咀嚼直接吞咽,实现在单位时间内尽量多吃,以满足庞大身躯生命活动所需的能量供应。④股骨比胫骨长,说明其虽不善于奔跑,但后肢支撑力很强,有时可站立起来吃高处的植物,或用前肢扑打敌害进行自卫。也说明其不是靠快速奔跑摆脱敌害,而是依仗庞大身躯及强大力量对抗敌害。⑤四足行走,是为了把庞大身体的重量分散到 4个宽大的脚掌上,减小对地面的压强,提高通过松软地面的能力。

也就是说,大型蜥脚类恐龙体形增大的同时,其全身的组织器官、身体结构和生理特点也相应地进行了一系列为适应大型化的配套演化。如,巨大的进食量,配套的是独特的进食方式,牙齿呈高冠细长叶状,适合大片地撕扯、剥离植物枝叶,直接吞咽。省略咀嚼这一步骤,又加快了进食速度,单位时间的进食量大大增加。头骨因无需生长咀嚼肌肉,可以向轻小化发展。头骨轻小,又可以向长颈化发展,演化出比身躯还要长的灵活颈部,从而不必经常移动庞大的身躯,就能上下左右大范围地快速觅食。庞大的身躯可以容纳巨大的胃,存放因未经咀嚼而消化缓慢的食物。也许还要依靠吞下一些卵石,通过胃部肌肉的蠕动来磨烂食物,帮助消化。太长的颈部可能还需要有多个辅助“心脏”来接力泵送血液。

由此可见,生物演化对其自身的生理和身体结构也是牵一发而动全身的,需要相互配套演化以求尽量达到对环境的最佳适应。

[1] G ILLETTE D D.Seism osaurus halli,gen.et sp.nov.,a new sauropod dinosaur from theMorrison For mation(Upper Jurassic/Lower Cretaceous)of New Mexico,USA[J].JVP 11,1991(4):417-433.

[2] LOVELACE D M,HART MAN S A,WAHL W R.Morphology of a spec imen ofSupersaurus(Dinosauria,Sauropoda)from theMorrison Formation ofWyoming,and a re-evaluation of diplodocid phylogeny[J].Arquivos do Museu Nacional,2007,65(4):527-544.

[3] G ILLETTE D D.Sam’s stomach stones.Seism osaurus-The earth shaker[M].Columbia:Columbia Univ.Press.NY.1994:95-114;195-199.

[4] CARPENTER K.Biggest of the big:a critical re-evaluation of the mega-sauropodAm phicoelias fragillim us[C]∥FOSTER J R,LUCAS S G.Paleontology and Geology of the Upper JurassicMorrison For mation.NewMexicoMuseum of Natural History and Science Bulletin 36,2006,131-138.

[5] STEVENS KA,PARR ISH JM.NECK POSTURE.Dentition and Feeding Strategies in Jurassic Sauropod Dinosaurs[C]∥CARPENTER KENNETH,T IDS WELL V IRG IN IA. Thunder Lizards:The Sauropodomorph Dino-saurs.Bloomington:Indiana University Press,2005:212-232.

[6] YADAGIR I P,AYYASAM I K.A carnosaurian dinosaur from the Kallamedu Formation(Maestrichtian horizon),Tamilnadu[C]∥M V A SASTRY,V V SASTRY,C G K RAMANUJAM,et al.Symposium on Three Decades of Development in Palaeontology and Stratigraphy in India.Volume 1.Precambrian to Mesozoic.Geological Society of India Special Publication,1989,11(1):523-528.

[7] KRAUSE,D W,O'CONNOR,P M,CURRY ROGERS K,et al.Late Cretaceous terrestrial vertebrates from Madagascar: Implications for Latin American biogeography[J].Annals of the Missouri Botanical Garden,2006,93(2):178-208.

[8] NOVAS F E,SALGADO L,CALVO J,et al.Giant titanosaur(Dinosauria,Sauropoda)from the Late Cretaceous of Patagonia[J].Revisto delMuseo Argentino de CienciasNaturales,n.s.2005,7(1):37-41.

[9] JENSEN J A.Three new sauropod dinosaurs from theUpper Jurassic of Colorado[J].Great Basin Naturalist,1985,45:697-709.

[10]BONAPARTE J,COR IA R.Un nuevo y gigantesco sauropodo titanosaurio de la Formacion Rio Limay(Albiano-Cenomaniano)de la Provincia del Neuquen,Argentina[J].Ameghiniana,1993,30(3):271-282. (in Spanish)

[11]DAV ID BURN IE.The Kingfisher IllustratedDinosaur Encyclopedia[M].Kingfisher Publications Plc.,2002.

[12]YOUNG C C,ZHAO X J.M am enchisaurus hochuanensis sp.nov[J].Institute ofVertebrate Paleontology and PaleoanthropologyMonographs,A,8,1972:1-30.

[13]WEDEL M J,R ICHARD L.CIFELL IR L,et al.Osteology,paleobiology,and relationshipsof the sauropod dinosaurSauroposeidon[J].Acta Palaeontologica Polonica,2000,45:343-388.

[14]WEDEL M J,CIFELL IR L.Sauroposeidon:Oklahoma’s native giant[J].Oklahoma Geology Notes,2005,65(2):40-57.

[15]CALVO J O,PORFIR I J D,GONZÁLEZ-R IGA B J,et al.A new Cretaceous terrestrial ecosystem from Gondwana with the description of a new sauropod dinosaur[J].AnaisAcademiaBrasileira Ciencia,2007,79(3):529-41.

[16]S M ITH J B,LAMANNA MC,LACOVARA K J,et al.A Giant sauropod dinosaur from an Upper Cretaceous mangrove depositin Egypt[J]. Science,2001, 292(5522):1704-1706.

[17]MARSH O C.Description of new dinosaurian reptiles[J].American Journal of Science,1890,3(39):81-86.

[18]RUSSELL D,BELAND P,MC INTOSH J.Paleoecology of the dinosaurs of Tendaguru(Tanzania)[J].M oires de la SociétéGéologique de France,Nouvelle S rie,1980,59:169-175.

[19]WEDEL M J,CIFELL IR L,R ICHARD L,et al.Sauroposeidon proteles,a new sauropod from the Early Cretaceous ofOklahoma[J].JournalofVertebrate Paleontology,2000,29(1):109-114.

[20]YOU H L,L ID Q,ZHOU L Q,et al.Daxiatitan binglingi:a giant sauropod dinosaur from the Early Cretaceous of China[J].Gansu Geology,2008,17(4):1-10.

[21]TAYLOR M P.A Re-evaluation ofB rachiosaurus altithoraxRiggs 1903(Dinosauria,Sauropod)and its generic separation from Giraffatitanbrancai(Janensh 1914)[J].Journal ofVertebrate Paleontology,2009,29(3):787-806.

[22]LOVELACE D M,HART MAN S A,WAHL W R.Morphology of a spec imen ofSupersaurus(Dinosauria,Sauropoda)from theMorrison Formation ofWyoming,and a re-evaluation of diplodocid phylogeny[J].Arquivos do Museu Nacional,2007,65(4):527-544.

[23]FOSTER J,JURASSIC WEST.The Dinosaurs of the Morrison Formation and TheirWorld[M].Bloomington:Indiana University Press,2007.

[24]TANG F,KANG XM,J IN X S,et al.A new sauropod dinosaur of Cretaceous from Jiangshan,Zhejiang Province[J].Vertebrate Palasiatica,2001,39(4):272-281.

[25]YOU H L,L ID Q,ZHOU L Q,et al.Huanghetitan liujiaxiaensis.aNew SauropodDinosaur from theLowerCretaceous Hekou Group ofLanzhou Basin,Gansu Province,China[J]. Geological Review,2006,52(5):668-674.

[26]PANGQ Q,CHENG ZW.A new Family of sauropod dinosaur from the Upper Cretaceous of Tianzhen,Shanxi Province,China[J].Acta Geologica Sinica,2000,74(2):117-125.

[27]MO J Y,HUANG C L,ZHAO Z R,et al.A new titanosaur(Dinosauria:Sauropoda)from the Late Cretaceous of Guangxi,China[J].Vertebrata Palasiatia,2008,46(2):147-156.

[28]LUCAS S G,SPIELMAN J A,R INEHART L A,et al.Taxonomic status ofSeism osaurus hallorum,a Late Jurassic sauropod dinosaur from NewMexico[C]∥FOSTER J R,LUCAS S G.Paleontology and Geology of the Upper Morrison For mation.NewMexicoMuseum ofNaturalHistory and Science(bulletin 36),2006:149-161.

[29]UPCHURCH P,BARRETT PM.The evolution of sauropod feedingmechanism[C]∥Evolution of Herbivory in TerrestrialVertebrates.Cambridge Press,2000,Chapter 4:79-122.

[30]SANDER PM,CHR IST IAN A,CLAUSSM,et al.Biology of the sauropod dinosaurs:the evolution of gigantis m[J].Biological Reviews.(2010-04-29).http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469.

[31]CZERKAS SA.Discovery of dermal spines reveals a new look for sauropod dinosaurs[J]. Geology,1992,20:1068-1070.

[32]SANDER PM,KLE IN N.Developmentalplasticity in the life history of a prosauropod dinosaur[J]. Science,2005,310:1800-1802.

[33]TAYLOR M P,WEDEL M J,NA ISH D.Head and neck posture in sauropod dinosaurs inferred from extant animals[J].Acta Palaeontologica Polonica,2009,54(2):213-220.

[34]CHR IST IAN A.Some sauropods raised their necks—evidence for high browsing in Euhelopus zdanskyi[J].BiologyLetters,2010,10:37-48.

[35]LAMBERT D.The Ultimate Dinosaur Book[M].London:The Natural HistoryMuseum,1993.

[36]LOVELACE D M,HART MAN S A,WAHL W R.Morphology of a spec imen ofSupersaurus(Dinosauria,Sauropoda)from theMorrison Formation ofWyoming,and a re-evaluation of diplodocid phylogeny[J].Arquivos do Museu Nacional,2007,65(4):527-544.

[37]K IM H M.Cretaceous dinosaurs from South Korea[J].Journal of the Geological Society of Korea,1983,19(3):115-126.

[38]UPCHURCH P,BARRETT P M,DODSON P.Sauropoda.D B WEISHAMPEL,H OS MÓLSKA P DODSON.2nd edition.The Dinosauria[C]∥Berkeley:University of California Press.2004:259-322.

[39]CURTICE B,STADT MAN K,CURTI CE L.A re-assessment ofU ltrasauros m acintoshi(Jensen,1985)[C]∥M MORALES.The ContinentalJurassic:Transactionsof the Continental Jurassic Symposium,Museum ofNorthernArizona Bulletin number 60.1996:87-95.

[40]钱迈平,姜杨,蒋严根,等.华东白垩纪暴龙类恐龙蛋化石的新发现[J].地质学刊 (原《江苏地质》),2008,32(2):86-97.

[41]钱迈平,应军,姜杨,等.淅江白垩纪恐龙化石 [J].地质学刊,2009,33(4):337-345.

[42]钱迈平,章其华,姜杨,等.华东白垩纪鸭嘴龙类恐龙蛋化石的发现[J].地质学刊,2009。33(1):8-27.

Study on gigantic sauropoda dinosaurs

QI ANMa i-ping1,HU Ba i-xiang2,ZHAN Geng-shen2,ZOU Song-mei2,ZHANG Qi-hua2

(1.Nanjing Institute of Geology andMineral Resources,Nanjing 210016,China;2.Geological Survey of Jiangsu Province,Nanjing 210018,China)

Gigantic herbivorous sauropoda dinosaurswere very huge creatures.D iplodocus,among them,was up to 54 meters long and was the biggest terrestrial animal even.Allof the dinosaurs,whose lengthwasover 20 meters,were attached to sauropoda.Theirmain evolution was gigantis m for having advantage of getting ecological niche,and other evolutionswere cooperated with it.The characteristics of sauropoda dinosaurs,for example:① Their long neck with a tiny head would have had the ability to browse atmany levels and orientation needed not to move their gigantic body often.②Their large nareswould have allowed to breathe air in large throughput to support their gigantic body living,and so a sauropoda dinosaur would have had strong blood circulatory system,perhaps had a main heart and rudimentary auxiliary hearts'for fear a single heart too huge.③Their spatulate-shaped teeth would have had the ability to stripped longer portions of plant's stems in a single action,and ingested apace without mastication.④Their femurs were longer than their tibias,and showed theywould have been ineffective runners but their thick legs were powerful,especially hind legs,and could stand up to graze on high plants,or to swat enemies.⑤Theywere quadrupedswith verywide and large paws,so a sauropoda dinosaur would have shared the weight of their titianic bodies by the four legs,and reduced pressure to ground for fear sinking.Thus it can be seen that:in live evolution,what happens to a s mall partmay affect the whole.An organis m'smain evolution would have driven a series of cooperated evolutions in itself for adapt to the environment suitably asmore as possible.

Sauropodomorpha dinosaurs;Gigantis m;Mesozoic;Period

Q915.2+3

A

1674-3636(2010)04-0337-14

10.3969/j.issn.1674-3636.2010.04.337

2010-09-08;编辑:詹庚申

国家自然科学基金(40872006)

钱迈平 (1954—),男,研究员,博士后,地层古生物专业.