泽纳基斯室内乐《EONTA》中的形态语言与节奏组织

2010-12-01郭龙

郭 龙

摘 要:《EONTA》是泽纳基斯50年创作生涯中较早的一部作品。本文从音乐的形态和节奏组织出发,讨论作曲家的创作理念以及构成作品的主要元素。

关键词:形态语言;节奏组织;网格

中图分类号:J614 文献标识码:A 文章编号:1004-2172(2010)02-0048-04

引言

亚尼斯•泽纳基斯(Iannis Xenakis 1922—2001)生于罗马尼亚的希腊作曲家,是20世纪世界最著名的作曲家之一。室内乐《EONTA》写于1963-1964年。这是一部结构规模宏大和极为复杂的室内乐作品,在一定程度上反映着作曲家的创作理念。

在《EONTA》中呈现出的是一种没有动机和主题的音乐形态,音乐的呈示部分表现为密集的音流和静止的长音这两种极端形态,音乐的发展过程也不是音高材料本身的发展,而是从一种形态到另一种形态的变换发展过程。正是这些构成了《EONTA》中的音乐语言。

从《EONTA》中可以看到节奏组织与构成背景的节奏网格有密切的关系,类似于里盖蒂的音乐理念——音乐是可以建立在网络上的①。基于这个网格,分别在不同层面上,构成交错发音点。在这些发音点上发生的是细分的节奏或覆盖了多个网格节点的长时值节奏。

一、呈示中的形态与节奏

室内乐《EONTA》开始的段落来自于位于巴黎旺多姆的“电子大脑7090”计算机运算的结果。计算机一开始就给出了一条占据宽广音域、长达72小节滚滚不停的音流,而前39个小节完全是钢琴独奏。在这段音乐中,没有可以作为发展的种子——动机,没有主题,只有一个主体,它的形态是音流。(见谱例1)

谱例1

虽然有理由相信这段音乐是经作曲家“翻译”过来的,但从这段音乐产生于计算机这个事实,可以得出这样两个判断:1、无论作曲家曾经使用什么程序、给出怎样的参数,音乐的产生都带有一定的随机性;2、尽管作曲家在“翻译”过程中对音高和演奏法做了极为复杂和精致的微观处理,但随机产生音乐这件事本身也反映出作曲家对音乐采取的宏观态度。

从节奏方面来看,钢琴声部上、下分为六连音对五连音的两个层面,这两个层面在相当一个时间长度内保持着。每小节两个重叠的发音点按周期循环。这个片段中的节奏是以细分的形态出现的。钢琴上面的六连音节奏,正是对背景网格2∶3∶5层面中的3做出的细分。

在《EONTA》的音流中,不时会在不同层面,有一些音符缺失的小片段,在例1中便可看到。如果按传统眼光来看,这些休止片段是动机和它的发展之间的间歇;但从音流的角度看,更像是对作为音乐语言主体的音流,做出的镂空。把这些休止的片段看作是对音流的镂空,是基于这些休止片段是短暂的、零星的。而正是这些片段,使音流有了呼吸。

还有一些细节值得提出,一个是装饰音。在音乐陈述的一开始,便有装饰音不规则地伴随,随着音乐发展,装饰音也由疏到密或由密到疏地变化着。在较为密集的音符之间出现装饰音,特别是出现在不同层面节奏的交错中,为节奏带来了灵活的变数;另外一个就是和声音程与和弦。超宽的音程使演奏效果更像是装饰音,密集的和弦则显示出重音的作用,特别是当它与力度结合起来时,这种作用越发明显。正是以上这些细节,构成了音流生动的肌理。

如果说钢琴的开始部分是动态的,那么铜管声部的呈示则是静态的。作为钢琴声部音流的“对位”关系,从第40小节开始,铜管声部导入一个对比的、长达9小节的、听不出呼吸痕迹的长音和弦。将这个长音和弦称为静态是相对于钢琴声部的流动而言,只是从音高和节奏的角度来看,它是静态的。但是,铜管声部长音和弦是从使人不易察觉的弱音开始的,音量逐渐加强,直到给人一种异乎寻常的膨胀感。当把演奏力度和音量也纳入形态语言中,作为一个元素来考虑,它又并非完全是静态的。

二、发展过程中的形态与节奏

由于最初的呈示是由持续密集的细分节奏和静止长音这两种极端形态构成,其后的发展过程就只能是使两个相反的形态朝向对方转化。转化大体可以分为:分解、压缩、转化和交换几个阶段。

(一)分解过程

对于以音流形态呈示的钢琴声部来说,分解就是对音流进行分割,主要表现在音流被休止分割阻断。铜管声部以其发音特点,能更好地说明分解的过程和节奏的组织关系。

经过一个短暂的间歇,铜管声部长音和弦再次出现,但它已被按声部层分割成不同长度的同音反复。从音高的角度看,它仍是静态的;但从节奏的角度看,静态已被打破。第55小节处,在钢琴音流的伴随下,铜管声部开始了一个长达25小节持续反复的长音段落。(见谱例2)

谱例2

反復的循环周期分别为:第一小号7/3(以拍为单位,3代表按三连音划分,7代表对按三连音划分的基本单位的覆盖,以此类推),第二小号9/5;第一长号5/3,第二长号8/5,第三长号3/2。从以上关系可以看出,分母的数字正好就是3个节奏层面的基本比值关系:2∶3∶5。铜管声部由于循环周期的原因,虽然不时发生个别声部同时进入发音点,但要完成一个完整的周期就需要相当长度。这样也刚好与细分化的钢琴声部构成了对比。这是一个自我运行的节奏系统,各种不同比例的长度关系使上面4个声部拉开了发音点重叠的距离并使之交错,第三长号在下方以每一个半小节的周期重复着节拍的律动,成为上方摇曳节奏的舵。除发音点外,不断变化着的力度加强了这个长音形态内部的肌理轮廓和动感。

仔细分析这些发音点,再对照全曲其它部分,可以发现整个音乐建立在一个多层面的节奏网格上。短时值的音符都有与之对应的节点;长时值的音符通过覆盖不同的节点而错落,就像例2中铜管声部那样。

(二)压缩过程

对钢琴声部而言,压缩就是缩短分割后以休止间隔的音流片段,直至以休止为主,只出现个别发音点的形态。

对铜管声部来说,压缩表现为分解后音流片段持续时间的缩短。第82小节至89小节,铜管声部同样是同音反复并带有交错节奏的长音和弦,除音域扩张和力度加强外,节奏的时值进行了压缩。第一小号5/3,第二小号7/5;第一长号4/3,第二长号6/5,第三长号作为舵的功能不变,但压缩为2/2(可对照第55小节)。压缩依旧是按照节奏网格进行的。另外在这里出现一个变化,即是用十六分音符演奏同音反复。从实际效果听来,这里的十六分音符并没有独立的节奏意义,而更像是演奏法的改变,实质上是慢的颤音(Tremolo)。

(三)转化过程

钢琴声部自身的转化大致可以体现为以休止为主,出现个别零星的,由单音或音程构成的发音点。个别零星的发音点有时与铜管声部重叠,有时出现在完全空旷寂寥之中。如果将这种情况与对音流的镂空比较,这里呈现出的刚好是相反的情况,即是对休止的镶嵌。

铜管声部的情况略微复杂一些。转换是通过两种形式进行的:1、对长音和弦形态的镂空。从第100小节开始,铜管各声部被交错镂空。经过对部分被分解的音的摘除,使得声部对位关系更为明显,同时也使位于背景网格上的发音点更为多变和复杂。原来由第三长号担任的与律动一致的功能,因为被截断,所以将二分性的节奏分散到各个声部中,也带来了各声部节奏上的变化。另外,在音高方面出现半音化移动和在声部间交换转接,使声部趋于旋律化。由于音高的变化原本只出现在由长音和弦构成的板块之间,而现在出现在板块内部,加之声部被镂空和节奏的细分,使得各声部逐渐趋向独立。2、将长音等时值细分。从第168小节开始,铜管声部由上至下依次以1/3、1/3、2/5(3/5)、2/2、2/5(二分音符拍)的时值比例,按节奏网格关系转换为四分音符的同音反复。在不同声部还包含相差由1/6拍和1/5拍(二分音符拍)的八分音符移位关系。在这个段落中,铜管声部有着非常清楚明确的声部转换关系,这些转换也是依照着节奏网格的层面和节点进行的。(见谱例3)

谱例3

至此,声部独立、节奏细分和交换声部所构成的线条变化为铜管声部趋向并最终变为音流运动做好了准备。

(四)交换过程

钢琴声部的交换,就是在钢琴声部直接出现长音和弦。钢琴声部始于139小节的长音和弦段落,就是与铜管声部开始形态的交换。

铜管声部的交换为音流形态,除335小节至374小节中部分出现十六分音符的细分运动外,大体可以分为两种情况:

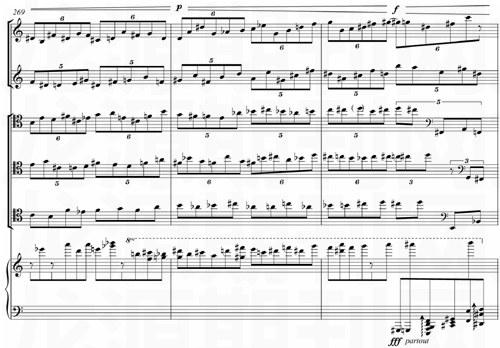

一是各声部以不同时值的划分,做等时值运动音流的重叠。在这种形态中,每个声部都按一定的节奏网格层面关系做细分的、均等时值的运动。声部重叠汇集成多层细分运动的音流。除206小节至267小节中出现片段性的音流外,典型的音流集中出现在268小节起的段落中。以上这些音流段落,同钢琴音流的功能类似,沿着不同层面的节奏网格运动,并且增加了一个可与律动构成二分性关系的层面,既是六连音、五连音和四连音,就如同在同音反复的和弦中那样。这种音流往往呈现出级进或环绕式的跳进运动,它通过大幅度的运动,实现对前面钢琴音流所占据宽广音域的概括。(见谱例4)

谱例4

另一种情况是由各个声部分散的发音点共同构成的音流。在这种形态中,除一个声部沿着五连音的节奏网格做连续运动外,其余四个声部则在另外六连音和四连音(节奏网格3∶2)两层节奏网格,在不同音区的节点上共同构成音流。六连音和四连音各为两个声部共同建构。按音区划分开来的、间隔的发音点,使得每个音的时值得以延长,从而使得每个声部都可以连接成类似旋律式的线条。这有点像将例1中的钢琴,按音区将发音点连接起来一样。或许可以通过这个例子理解到,在泽纳基斯大型管弦乐队作品中,那些密集交错的、做跨音区大幅度跳动的木管与弦乐声部,与节奏网格和这第二种音流形态之间,可能存在着某种联系。(见谱例5)

例5

以上仅是对《EONTA》中一些典型音乐形态的截取,用以阐述其发展的一些过程。需要说明的是,在从一种形态过渡到另一种形态时,还存在着各种中间形态,然而,就典型形态来讲,发展过程也并非是单向的。在音乐整体发展过程中,音乐形态就像旋律中的材料或和声中的功能,因视其结构的需要而应用。另外要指出的是,各种形态作为音乐语言,在钢琴声部和铜管各声部之间是处于对位的状态。音乐形态在不同声部各自运动发展的过程中时而交错对比,又时而重叠统一。前面提到的,始于139小节处钢琴声部的和弦长音,就是与铜管乐器高音区弱奏长音一起奏出的一个安静、优美的片段。

結语

本文仅就《EONTA》中音乐形态截取的一些典型片段进行论述,希望能为这部作品寻找出音乐发展的脉络。《EONTA》中的形态语言,在最初的呈示时,或许可以归纳到随机音乐的范畴内,但在其后的发展过程中,充分体现了作曲家的控制,并使其沿着以形态变化为基本语言的道路,在节奏网格的层面上运动发展的思想。虽然无动机、无主题作为一种现象广泛出现在20世纪音乐作品中,但这种将形态作为音乐语言的形式可以追溯到古代的托卡塔和恰空中。也正是因为特定音乐形态语言的需要,而产生了特定的节奏组织模式。网格的概念并不新鲜,和传统音乐的不同在于存在更多的节奏层面和选取更为复杂的节点。

责任编辑:马林

注释:

①参见《里盖蒂的音符轨迹》,谢力昕编译,发表于《音乐爱好者》2006年第6期。

参考文献:

[1] 姚恒璐.20世纪作曲技法分析[M].上海:上海音乐出版社,2000.

[2] 彭志敏.新音乐作品分析教程 (上、下)[M]. 湖南:湖南文艺出版社,2004.

[3] 彭志敏.作曲技术理论研究文集[C].上海:上海音乐出版社,2007.

[4] Iannis Xenakis. Formalozed Music, New York, Pendragon Press,1992.

[5] Robert P. Morgan. Twentieth -Century Music,Norton & Company, Inc. New York,1991.

[6] 邹向平.泽纳基斯管弦乐《灯芯草》音乐形态的几个特点[J]. 音乐艺术,2001(4).

[7] 庞莉.音乐与图形的完美结合——用坐标式图形对泽纳基斯管弦乐《灯芯草》第三部分的分析[J].音乐探索,2006(1).