前寒武系层序地层研究中多重地层划分方法的应用

——以燕辽地区中、新元古界为例

2010-11-15旷红伟油气资源与勘探技术教育部重点实验室长江大学湖北荆州434023

旷红伟(油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学),湖北 荆州434023)

李家华,彭 楠,罗顺社(长江大学地球科学学院,湖北 荆州434023)

前寒武系层序地层研究中多重地层划分方法的应用

——以燕辽地区中、新元古界为例

旷红伟(油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学),湖北 荆州434023)

李家华,彭 楠,罗顺社(长江大学地球科学学院,湖北 荆州434023)

在系统野外地质工作的基础上,综合运用年代地层学、事件地层学、生物地层学、岩石地层学、化学层序地层学及露头层序地层学的方法和原理,对燕山冀北地区中、新元古代(高于庄组-景儿峪组)地层进行了详细的层序地层学研究,特别是露头层序地层学、化学层序地层学的综合运用。露头层序及其界面标志的识别是准确划分层序的关键,而化学层序地层学是对露头层序的有效修正。据此,将燕山冀北地区高于庄组-景儿峪组划分为13个二级层序,39个三级层序。

前寒武系;层序地层;中、新元古界;燕山冀北地区

随着前寒武系研究的深入,识别和对比地层的标志也越来越多,新理论、新技术、新方法不断被引进到地层划分和对比中,年代地层学、磁性地层学、地震地层学、构造地层学、矿物地层学、分子地层学、生态地层学、定量地层学以及化学地层学等也都在地层学研究中各自发挥着它们的重要作用。各种地层学方法、理论与层序地层学的综合应用是解决前寒武系地层划分和对比的有效途径。

层序地层学是根据露头、钻井、测井和地震资料,结合有关沉积环境和岩相古地理解释,对地层层序格架进行地质综合解释的地层学分支学科[1]。进入20世纪90年代以来,层序地层学进入了理论研究和生产应用全面发展的时期。至今,层序地层学已成为国际地质科学研究的热门课题,而且随着研究的不断深入,旋回地层学、事件地层学、化学地层学等新方法也不断被引入,进一步充实和完善了层序地层学的理论体系。

笔者基于近年综合运用年代地层学、事件地层学、生物地层学、岩石地层学、化学地层学及露头层序地层学的方法和原理及前人资料,对燕山冀北地区中、新元古代高于庄组-景儿峪组进行详细的层序地层学研究;同时,借以建立燕山冀北地区中、新元古代层序格架的实例,探讨和分析、评述前寒武系层序地层研究中的多重地层划分方法的应用。

1 年代地层学在层序划分中的应用

年代地层学为地层和层序划分提供着地质年代学的约束与依据。上世纪70年代末期以来,人们利用多种测年方法研究中、新元古代地层的地质年代,包括 K-Ar、Rb-Sr、U-Pb、Pb-Pb(ICPMS,SHRIMP等)、40Ar-39Ar和 Rb-Sr等。

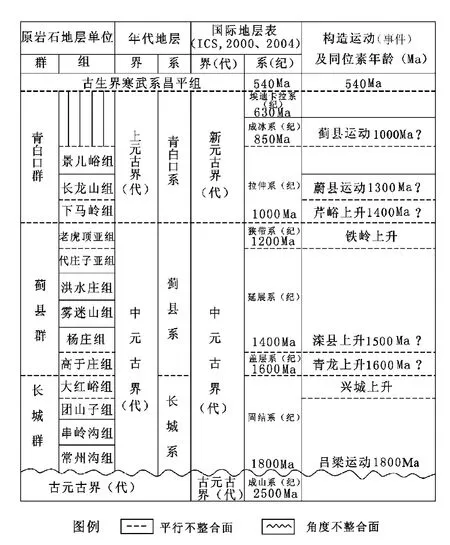

通过几十年来对华北地区特别是蓟县剖面的年代地层学研究,已经建立了中、新元古界年代地层格架。燕山地区中、新元古界形成于1800~850Ma,中国地层委员会原有的划分方案为长城系1800~1400Ma、蓟县系1400~1000Ma、青白口系1000~850Ma(图1)。新近应用锆石U-Pb SHRIMP法对下马岭组测年取得重大进展[2,3]。若下马岭组新测年数据(1368±12Ma)成立,将动摇以往对中、新元古界年代学划分的传统认识。

追溯燕山地区中、新元古界年代地层划分沿革,可以看出有三分法和四分法方案。三分法其一为 按 早 前 的[4,5]长 城 群(1800~1400Ma),包括常州沟组、串岭沟组、团山子组、大红峪组和高于庄组;蓟县群(1400~1000Ma),包括杨庄组、雾迷山组、洪水庄组和铁岭组;青白口群(1000~800Ma),包括由下马岭组、骆驼岭组(龙山组)和景儿峪组)划分;其二系鉴于高于庄组与大红峪组之间为区域性的不整合,故将高于庄组归于蓟县群[6~9]。

四分法其一为朱士兴等人[10]的划分方案,也主要是源于高于庄组顶、底分别为不整合面,因此建议单独设立“高于庄系”,其下的四个段提升为“组”;四分法其二就是在高林志等[2,3]关于下马岭组新的年龄数据刊发后,乔秀夫等[11]提出将下马岭组单独建立“西山群”的方案。

显然,无论哪种年代划分方案都面临着未来的挑战和进一步验证、研究和补充完善。

图1 中、新元古界重要构造事件一览图(据文献[1],有修改)

2 事件地层学在层序划分中的应用

事件地层记录着地质时期地质事件发生的重要信息,而这些信息又承载着盆地构造演化的阶段性变化或调整,对追溯盆地的形成和演化具有重要作用。研究表明,不同级别事件地层的界面往往与不同级别层序的界面相对应,因此也可为不同层序级别划分及界面特征识别提供依据。如青龙上升就是以青龙县城南的高于庄组底砾岩代表发生在高于庄组沉积之前的一次地壳运动,为长城系中大红峪组与高于庄组的分界面出现的区域不整合[12],代表了一个超巨旋回层序的界线(一级层序)。燕山中、新元古代发育若干重要构造事件(见图1),导致了多期地层不整合接触,这些不整合面构成了盆地内一级或二级层序的界线。

3 岩石地层学在层序划分中的应用

层序地层学的诞生和发展受益于地震地层学、生物地层学、年代地层学和沉积学的发展[13],而岩石地层学通常被认为无益于层序地层学的发展,因为岩石地层通常是穿时的。笔者认为,海相沉积岩相组合受海平面升降变化的控制,不同沉积岩相及其叠置方式反映了沉积物形成时的海平面变化,对层序地层的准确划分也具有重要的参考和借鉴意义。

副层序内部不同岩相的叠置形成了不同的微旋回层序叠加类型,它们进一步组合构成体系域或更高级别的层序。因此,在层序地层的研究中,岩石地层是最基本、最直接的研究对象。同时,一些特殊岩相的出现往往对沉积层序的划分具有明显的指示,例如雾迷山基本旋回[14~17]、硅质结壳层[15]的出现、岩溶角砾的产生等等,以及与其伴生的具指相意义的沉积构造等都有利于层序的划分和识别。在野外剖面的测制过程中,根据地层岩石的岩性及其组合特征等对露头地层进行副层序的划分。

4 生物地层学在层序划分中的应用

中国晚前寒武系生物的研究始于20世纪20年代。1975~1977年开展的 《震旦亚界》研究[12,18],更加丰富了生物地层的成果,发现了后生动物和宏观藻类,之后开展了燧石相微古植物的研究[19]。80年代以来华北晚前寒武系生物地层的研究,在广度和深度上更进了一步[20]。华北中、新元古界中隐藻类化石和叠层石及其他非骨骼碳酸盐岩(如磷块石、核形石等)被称为微生物岩[21],该研究在进行地层层序划分时,经常利用不同微生物岩的产状或形态,如叠层石的属种及其组合类型来区分水深的变化,进而辨别海平面的升降变化,为层序的划分提供依据。如研究区以叠层石为主的微生物岩种类很多,如纹层状叠层石白云岩、缓波状叠层石白云岩、锥柱状叠层石白云岩和凝块石和核形石等。通常被认为锥状叠层石水体最深,柱状叠层层石、凝块石和核形石其次,缓波状和纹层状叠层石发育在较浅的潮间上带-潮上带[21]。当一个沉积序列中出现不同微生物岩及其组合时,它可以帮助人们有效地划分微层序、副层序,判断海平面的升降变化,因此是体系域、各级层序划分的重要标志。

5 化学层序地层学在层序划分中的应用

燕山地区中、新元古代有关化学层序地层学的研究主要集中在蓟县剖面,而其他剖面鲜有系统的化学层序地层学研究。蓟县剖面的地球化学研究始于上世纪70年代后期,早期主要是普通常量元素的地球化学研究[22]。80年代中期,为在华北地区中、新元古界和下古生界碳酸盐岩中寻找石油,开始进行有机地化研究[23~25]。随着蓟县及燕山地区中、新元古界元素分析资料的日益丰富,化学地层学与数学地质相结合,地质家们开始利用这些新的学科来进行地层划分与对比的研究[26,27]。

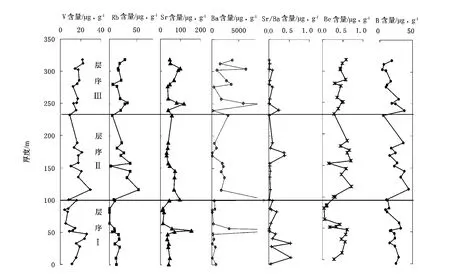

90年代以来,稳定同位素[28~36],石油有机地化研究[37,38]都取得了一定进展,为笔者进行燕山冀北剖面的化学层序地层学研究奠定了基础。笔者对宽城-凌源的中、新元古界地层剖面及延庆-赤城剖面、怀来下花园赵家山剖面进行了C、O、Sr同位素及常量、微量元素、X衍射的系统测试分析,通过对这些化学测试数据的分析,为准确划分层序及其边界提供了新的证据(图2)。

6 露头层序地层学的研究方法

露头研究可以获得最直观、最真实、最详细的层序地层学资料,具有钻井和地震资料所不具备的高分辨率的特点。在考虑研究区露头的覆盖性、不连续性以及被构造运动后期改造变形的基础上,应选择那些地层出露齐全、能连续追踪、易于观察的露头进行野外踏勘和实测,收集层序边界、体系域和凝缩层及沉积相标志,进行高分辨率的层序地层学解释,建立区域地层等时格架,为进一步深入研究及油气勘探提供可供借鉴的地层资料。工作内容包括:①识别层序界面、划分层序类型;②确定层序单元的年代;③以岩性、岩相以及地层堆叠样式来确定各地层层序的凝缩层(或最大海泛期沉积)、体系域和准层序组的特征,进行沉积相、沉积体系分析,明确各层序中体系域的组合特征、准层序的叠置样式以及沉积体系的时空分布;④编制露头层序地层学各类图件,包括综合分析图及不同露头的层序地层对比图等。

研究区各地层组基本处于陆架以上的沉积环境,沉积体系域普遍缺少低水位体系域而以水进体系域、高水位体系域为主。同时,沉积的水环境很少有深水盆地环境。依据碳酸盐岩环潮坪旋回层序叠加特点,该地区中代表浅水环境(特别是含暴露标志)的沉积物及沉积构造可以作为层序界面的识别标志:

图2 宽城尖山子村杨庄组微量元素分布与地层层序的关系

1)平行不整合面 即界面以下地层有不同程度的缺失,在野外观察到多套地层的不整合关系:高于庄组与杨庄组、铁岭代庄子亚组与老虎顶亚组之间以及老虎顶亚组与下马岭组、下马岭组与长龙山组、青白口系景儿峪组与上覆寒武系俯君山组之间均为平行不整合接触,指示不同级别的层序界面。如图3(a)为“铁岭上升”运动所造成的铁岭组代庄子亚组与老虎顶亚组之间的铁质风化壳,使两套地层呈不整合接触。

2)在潮上带或滨岸带的干化现象 其中最常见的是干裂构造,干裂常呈多边形,横断面常为“V”型或“U”型,缝壁一般陡而平直。在野外剖面中多处发现了干裂构造。

3)硅质结壳层 是研究区碳酸盐岩中常见的暴露标志,主要发育在雾迷山组、杨庄组和高于庄组潮坪碳酸盐岩中,它是由暴露在地表的碳酸盐岩在淡水淋滤作用等因素影响下硅质聚集形成的,厚度很不稳定。如图3(b)为高于庄组顶部172层的1.1m厚的硅质层,可以作为层序5的顶界面特征。

4)波痕 一般代表水体比较浅的环境,如杨庄组二段上部波痕(图3(c)),表明在杨庄组二段沉积晚期水体变浅。

5)鸟眼构造 一般是出现在潮上带的标志,代表水体很浅,甚至暴露。

6)古岩溶面和岩溶角砾岩 碳酸盐岩经暴露而形成的古岩溶面和充填的岩溶角砾岩是很好的暴露标志。如河北宽城尖山子剖面高于庄组环秀寺亚组发育具岩溶角砾的白云岩,角砾大小2~10cm。在高于庄组及雾迷山组,特别是雾迷山组,从底到顶发育多层岩溶角砾层,为层序界面的识别提供重要依据。

7)侵蚀冲刷面 如图3(d)为雾迷山组48层顶部与49层底部接触面为凹凸不平的面,野外观测为砂质云岩与泥晶云岩之间的冲刷面。最大海泛期沉积物有:①潮下凝块石白云岩,以厚层至块状出现,主要沉积颗粒为凝块石和核形石,是潮下高能动荡环境的产物。如辽宁凌源魏杖子剖面雾迷山组240层C段凝块石白云岩(图3(e)),凝块石呈水平成层分布。②锥状叠层石的出现,代表着潮下带上部较深的水体环境。在高于庄组和雾迷山组常见,如板锥、层锥,特别是雾迷山组中甚至出现“炮弹锥”,反映比较深的水体环境。如辽宁凌源魏杖子剖面雾迷山组160层C段,垂直层面连续分布的锥状叠层石,如河北宽城尖山子剖面高于庄组官地亚组上部锥状叠层石(被硅化)。③深色薄片状页岩的出现,如河北宽城北杖子剖面洪水庄组第8层页岩,具微细水平层理。④瘤状灰岩虽然普遍认为是深水相沉积,但由于其厚度巨大,“凝缩”程度不够,亦不宜作凝缩段,称其为最大海泛期产物[15]。典型的是高于庄组三段张家峪亚组中大量瘤状灰岩的出现(图3(f))。

图3 露头层序界面及最大海泛期沉积产物特征

7 结 语

以露头层序地层学方法为基础,结合年代地层学、事件地层学、岩石地层学、生物地层学、化学层序地层学等方法和资料,通过分析,对燕山冀北中、新元古界层序地层作了如下划分:在野外分层、调整和校正了组段及其内部界线的基础上,共划分出13个二级层序,39个三级层序。

[1]Vail P R,Audemard F,Bowman S A,et al.The stratigraphic signatures of tectonics,eustacy and sedimentology-an overview[A].Einse-le G,Ricken W,Seilacher A.Cycles and Events in Stratigraphy[C].Berlin:Springer-Verlag,1991.617~659.

[2]高林志,张传恒,史晓颖,等.华北青白口系下马岭组凝灰岩锆石SHRIMP U-Pb定年[J].地质通报,2007,26(3):249~255.

[3]高林志,张传恒,尹崇玉,等.华北古陆中、新元古代年代地层框架SHRIMP锆石年龄新依据[J].地球学报,2008,29(3):366~376.

[4]高振西,熊永先,高平.中国北部震旦纪地层[A].中国地质学会.中国地质学会志[C].1934.243~288.

[5]邢裕盛.中国地层——中国的上前寒武系[M].北京:地质出版社,1989.1~314.

[6]申庆荣,廖大从.燕山山脉震旦纪地层及其震旦纪沉积矿产[J].地质学报,1958,38(2):263~278.

[7]Sun Da-zhong,Lu Song-nian.A subdivision of the Precambrian of China[J].Precambrian Research,1985,28:137~162.

[8]Lu Songnian,Yang Chunliang,Zhu Shixing.Precambrian continental crust profile from eastern Hebei to Jixian[M].Beijing:Geological Publishing House,1996.13~20.

[9]Zhu Shixing,Chen Huineng.Paleoproterozoic stromatolites in China[J].Precambrian Research,1992,57:135~163.

[10]朱士兴,黄学光,孙淑芬.华北燕山中元古界长城系研究的新进展[J].地层学杂志,2005,29(B11):437~449.

[11]乔秀夫,高林志,张传恒.中朝板块中、新元古界年代地层柱与构造环境新思考[J].地质通报,2007,26(5):503~509.

[12]陈晋镳,张惠民,朱士兴,等.蓟县震旦亚界的研究[M].天津:天津科学技术出版社,1980.56~114.

[13]Catuneanu O,Abreu V,Bhattacharya J P,et al.Towards the standardization of sequence stratigraphy[J].Earth-Science Reviews,2009,92(1-2):1~33.

[14]梅冥相,李志忠,白志达,等.河北兴隆中、上元古界旋回层序初步研究[J].地层学杂志,1998,22(2):112~118.

[15]黄学光,朱士兴,贺玉贞.蓟县中、新元古界剖面层序地层学研究的几个基本问题[J].前寒武系研究进展,2001,24(4):201~221.

[16]高林志,章雨旭,王成述,等.天津蓟县中、新元古代层序地层初探[J].中国区域地质,1996,(1):64~74.

[17]周洪瑞,梅冥相,杜本明,等.天津蓟县雾迷山组高频旋回沉积特征[J].现代地质,2006,20(2):209~215.

[18]邢裕盛,刘桂芝.燕辽地区震旦纪微古植物群及其地质意义[J].地质学报,1973,57(1):1~31.

[19]朱士兴.中国前寒武系生物地层学研究的新进展[J].现代地质,1999,13(2):206.

[20]武铁山.华北晚前寒武系(中、新元古代)岩石地层单位及多重划分对比[J].中国地质,2002,29(2):147~154.

[21]朱士兴,邢裕盛,张鹏远,等.华北地台中、上元古界生物地层序列[M].北京:地质出版社,1994.192~200.

[22]范德廉,杨红,代永定,等.蓟县等地震旦地层沉积地球化学[J].地球化学,1997,(2):105~122.

[23]王铁冠.燕山地区震旦亚界油苗的原生性及其石油地质意义[J].石油勘探与开发,1980,7(2):34~52.

[24]郝石生.冀辽坳陷中-上元古界原生油气远景[J].石油与天然气地质,1984,5(4):342~348.

[25]刘宝泉,梁狄刚,方杰华,等.华北地区中上元古界、下古生界碳酸盐岩有机质成熟度与找油远景[J].地球化学,1985,(2):150~162.

[26]秦正永.化学地层学的兴起及其应用前景[J].地质论评,1991,37(3):265~273.

[27]刘鹏举,王成文,孙跃武,等.河北平泉中元古代高于庄组和杨庄组地球化学特征[J].吉林大学学报(地球科学版),2005,35(1):1~6.

[28]钟华,陈锦石.距今14亿年低生物量的碳同位素证据[J].地质科学,1992,(2):160~168.

[29]王可法,陈锦石.燕山地区铁岭组稳定同位素组成特征及其地质意义[J].地球化学,1993,(1):10~17.

[30]赵震.从氧碳同位素组成看蓟县元古宙碳酸盐岩特征[J].沉积学报,1995,13(3):46~53.

[31]李华芹,蔡红,秦正永,等.蓟县中上元古界典型剖面银同位素组成特征及其地层意义[J].地球学报,1994,15(1-2):232~244.

[32]Xiao S H,Knoll A H,Kaufman A J,et al.Neoproterozoic fossils in Mesoproterozoic rocks Chemostratigraphic resolution of a biostratigraphic conundrum from the North China Platfurm[J].Precambrian Research,1997,84:197~220.

[33]李任伟,陈锦石,陈志明.蓟县早寒武——新元古不整合界面处风化壳碳酸盐碳、氧同位素组成特征[J].地质科学,2000,35(1):55~59.

[34]李任伟,陈锦石,张淑坤.中元古代雾迷山组碳酸盐岩碳和氧同位素组成及海平面变化[J].科学通报,1999,44(16):1697~1702.

[35]李超,彭平安,盛国英.蓟县剖面中-新元古代沉积物的稳定碳同位素生物地球化学研究[J].地质学报,2002,76(4):433~440.

[36]储雪蕾,张同钢,张启锐.蓟县元古界碳酸盐岩的碳同位素变化[J].中国科学,2003,33(10):951~959.

[37]赵澄林,李儒峰,周劲松.华北中、新元古界油气地质与沉积学[M].北京:地质出版社,1997.165~172.

[38]高耀斌,郝石生,卢学军,等.燕山地区中一上元古界油苗及其油源研究[J].石油大学学报(自然科学版),1991,15(1):1~8.

Application of Multiple Stratigraphic Classifications in Precambrian Sequence Stratigraphic Analysis——A Case Study from Meso and Neoproterozoic Sequence Analysis in Yanliao Area

KUANG Hong-wei(Key Laboratory of Exploration Technologies for Oil and Gas Resources(Yangtze University),Yangtze University,Jingzhou434023,Hubei,China;Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China)

LI Jia-hua,PENG Nan,LUO Shun-she(College of Geosciences,Yangtze University,Jingzhou434023,Hubei,China)

Based on field investigations and by using the method and principle of chronostratigraphy,event stratigraphy,biostratigraphy,lithostratigraphy and chemostratigraphy,the Meso-Neoproterozoic sequence stratigraphy(Gaoyuzhuang Formation to Jingeryu Formation)in Yanshan Area were studied in detail,and especially the outcrop and geochemistry sequence stratigraphies were comprehensively used and the identification of outcrop sequence stratigraphy and interfacial marks were the key means for accurately classifying the stratigraphies and the geochemistry sequence stratigraphy was the effective modification of the outcrop sequence stratigraphy.Based on the study,13second-order sequences and 39 three-order sequences are indentified in term of geostratigraphy and outcrop sequence stratigraphy in Yanshan Area.

Precambrian;sequence stratigraphy;Meso-Neoproterozoic;Yanshan Area of the northern Hebei Province

TE121.34

A

1000-9752(2010)05-0036-6

2010-01-15

国家自然科学基金项目(40772078);中国石油化工股份有限公司海相油气勘探前瞻性项目(BG0800-06-ZS-350)。

旷红伟(1969-),女,1992年大学毕业,博士,教授,现主要从事沉积学与油气地质学的教学和研究工作。

[编辑] 宋换新