贵州省雷暴气候特征分析

2010-11-07周永水严小冬

周永水,谢 波,严小冬

(1.贵州省气象台,贵州 贵阳 550002;2.贵州省贵阳市花溪区气象局,贵州 贵阳 550025;3.贵州省气候中心,贵州 贵阳 550002)

贵州省雷暴气候特征分析

周永水1,谢 波2,严小冬3

(1.贵州省气象台,贵州 贵阳 550002;2.贵州省贵阳市花溪区气象局,贵州 贵阳 550025;3.贵州省气候中心,贵州 贵阳 550002)

利用贵州 84个测站 1961—2007年雷暴观测资料,通过数理统计、EOF分析、一元线性回归拟合,研究了贵州雷暴的气候变化特征。结果表明:贵州年雷暴日数较多,年际变化较大,季节变化也极为显著,从冬季到夏季,雷暴发生日数逐渐增多,从夏季到冬季,雷暴逐渐减少。贵州雷暴空间分布在冬季主要为南北走向,在其余季节为东西走向,在中部一线和南部常年存在几个低值中心,年雷暴日数均在 20d/a以下。春季和夏季,春季和秋季,秋季和冬季的雷暴日数具有较高的正相关关系。从小波分析的结果看,4个季节的年雷暴日数均存在周期振荡,不同季节的振荡周期存在一定的差异。对贵州省 47a中 4个季节雷暴日数进行线性拟合发现:贵州雷暴有逐渐减少趋势。

雷暴;空间分布;气候变化

1 引言

雷暴是积雨云内云与云间或云与地间因产生一定的电位差,发生放电并伴有雷声的天气现象,是一种局部的但很猛烈的灾害天气,常伴有暴雨、大风、冰雹,甚至龙卷风等恶劣天气,常造成人畜雷击死亡、毁坏建筑物、酿成森林火灾,或者毁坏电力、电信设施,给人民生命财产造成严重威胁和损失。为此研究雷暴天气有着十分重要的意义。

目前我国对雷暴气候的研究较多,如盛承禹[1]对我国雷暴的地理分布、季节变化及年际变化等作了分析概括;张敏锋[2]等的研究指出,近 30a来我国大部分地区平均雷暴频数在波动中减少,减少最多的地区为我国东南沿海地区;徐桂玉[3]等对我国南方雷暴的气候特征的研究结果表明:我国南方雷暴自 20世纪 70年代初至 90年代中期年变化的总趋势是逐渐减少的,且我国南方雷暴的季节变化显著。

其它省份对于本地的雷暴气候特征也有很多研究[4,5,6],都得出了有益的结果。主毅[7]等研究了贵州西部的雷暴时空分布特征,但是对贵州全省的长时间序列的雷暴特征研究还比较少,本文利用贵州省 1961—2007年长时间序列的雷暴观测资料,通过数理统计、EOF[8]分析和一元线性回归等方法,着重分析了贵州省雷暴的空间分布特征以及在不同季节的变化和年际变化。

2 资料和方法

本文采用贵州 84个观测站 1961—2007年的雷暴日数,对于数据中的缺省值,在处理时首先采用多年平均进行 EOF分解,利用特征值累计方差达到85%的主分量对原始场进行还原后再对缺省值插值。

3 结果分析

3.1总体空间分布特征

图 1为 1971—2007年 35a贵州年平均雷暴日分布图。由图 1可见,贵州雷暴空间分布很不均匀,具体表现为中部少、东西部高、而西部又比东部平均雷暴日多的趋势。在省的中部一线和南部有 5个雷暴低值中心,年平均雷暴日数均在 20d以下,其中普定测站 4.8d/a为全省最小。除去这 5个低值中心,贵州其他地区的年平均雷暴日均在 39d以上,雷暴高值区主要位于西部地区,中东部地区年平均雷暴日数差别不大,西部地区年平均雷暴日是中东部地区的 1.5倍左右,其中黔西南的安龙县达到96.7d/a,是全省年平均雷暴日最多的站点。

贵州雷暴分布这种空间上的变化,和贵州地理分布有一定的关系,贵州西部地势较高,高山峡谷相间,且由于影响我省的天气系统大多从西部进入我省,受地形抬升影响,容易在迎风坡一侧形成强对流天气,而在东移过程中,受高山阻挡,系统会逐渐减弱;而黔西南作为我省孟加拉湾水汽输送到我省的入口,水汽条件较为充沛,再加上黔西南地区较高的气温,使该地成为贵州省年平均雷暴日最多的地区。

3.2 时空分布特征分析

3.2.1 前 n个主分量方差贡献率的月、季变化 将特征根按从大到小的顺序进行排列,按累积方差贡献率 >85%、90%、95%选取主分量个数分析发现(表 1):在不同月份和季节,主分量的收敛速度存在一定的差异,在选取前 5个主分量的前提下,各月、季的累积方差贡献率均超过 85%。说明贵州雷暴场的空间变化主要集中在前 5个主分量以内,之后的变化主要表现为细微扰动。

图 1 贵州省 1971—2005年年平均雷暴日分布

用季节作为时间尺度进行 EOF分解,其主分量收敛速度均快于对应 3个月的主分量收敛速度,前5个特征根的方差贡献也大于其对应的 3个月,因此各个季节反映的场信息明显优于与之对应的各月单独反映的场信息。

冬季由于雷暴发生较少,造成其空间分布差别较大,局地性很强,所以月份和季节的收敛速度明显小于其他季节。需要更多的特征向量主成分才能描述出该场的大部分信息。

从数理统计上我们得知:8月雷暴发生日数最多而 12月最少,全年按月 EOF分解后的最大特征根也是 8月最大而 12月最小。比较全省每个月的雷暴发生日数和每月的最大特征根发现:两者的趋势基本一致。所以每月的最大特征根的大小也是该月雷暴发生日数多少的一种反映。

表 1 主分量统计结果

3.2.2 第一特征向量场分布 每个季节的第一特征向量的最大特征根贡献值除冬季在 75%左右外,其余 3个季节均在 95%以上,其收敛性较好,第一特征向量基本能反映贵州雷暴场的空间分布。

图 2a~d为不同季节第一特征向量场空间分布图,从这几张图可以看出:①贵州雷暴的分布类型在春季和秋季主要为东西分布型,夏季为中东部一致型,冬季则为南北分布型,季节上存在一定变化。②贵州雷暴日数从地区分布来看西部明显高于东部,南部略多于北部,和图 1表现的一样,四季均在中部和南部一线存在 5个低值雷暴中心,雷暴高值中心在春季、夏季主要位于我省西部地区,秋季的另一个高值中心位于我省东北部,冬季也有两个高值中心,一个仍然在西部地区,而另一个则分布在我省东南部一带。③不同季节的变化特点是:秋季和冬季空间分布变化梯度大,春季和夏季空间分布变化梯度相对小。

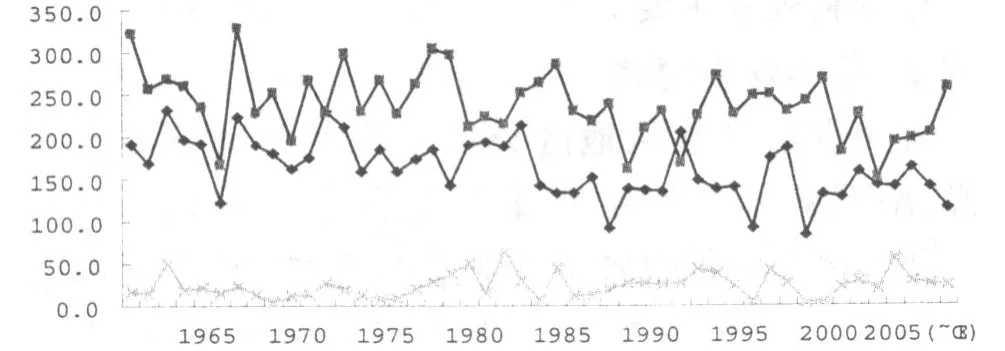

3.2.3 第一特征向量场对应的时间系数年际变化分析 用不同季节第一特征向量所对应的时间系数序列作图 (图 3),结合 4个季节的均方差变化(春、夏、秋、冬各季第一时间系数的均方差分别为1257.2、1597、320.178、196.61)可知 :春季和夏季的雷暴发生日数远远高于冬季和秋季,这在各个季节第一时间特征向量场时间系数年纪变化图上体现为春夏季节的曲线变化一直在秋冬季节之上;由于春夏季节雷暴较多,且在不同年份雷暴发生日数变化较大,造成春夏季节第一时间系数的均方差较大,年纪变化曲线振幅也大,造成春夏季节特别是夏季的雷暴日数可预报程度难度增加;秋冬季节由于雷暴发生较少,所以其方差变化较小。

图 2 四季第一空间特征向量场分布 (a:春季;b:夏季;c:秋季;d:冬季)

图 3 第一特征向量对应的时间系数(4条曲线从上到下依次为夏 -春 -秋 -冬)

为了从长时间上研究贵州雷暴的变化趋势,用全省 4个季节雷暴日数列分别用最小二乘法求取线性拟合趋势,假设回归方程形式为:

式中回归系数 b表示雷暴的气候趋势倾向。b>0表示雷暴有增加的趋势,b<0则表示雷暴有减少趋势。从贵州 47a雷暴气候倾向率(表 2)可知:47a 4个季节雷暴均有减少趋势,所以贵州省雷暴发生日数从长时间尺度上看在不断减少。

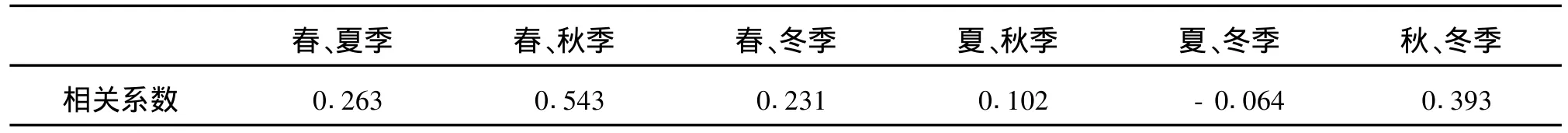

对不同季节对应第一特征向量时间系数时进行相关性分析 (表 3)得出:春季和夏季,秋季冬季具有一定的正相关关系,春夏季通过 r0.05(47)=0.23的相关系数显著性检验,秋冬季通过 r0.01(47)=0.3613的相关系数显著性检验;春季和秋季具有较高的正相关关系,其值通过 r0.001(47)=0.4539的相关系数显著性检验。

表 3 第一时间系数相关性分析结果

4 小波分析

小波分析的主要思想是将任一信号分解成时间和频率的独立贡献,同时又不失原有信号的信息。小波分析能将气象时间序列曲线分解成交织在一起的多尺度成分,并对不同尺度成分采用相应粗细的时域取样步长,从而能不断聚焦到曲线的任意细节[9],基本小波有多种形式,本文采用Morlet小波,Morlet小波在揭示气候资料的奇异性 (突变点)方面表现出良好的性能。

对于时间序列函数 f(x),小波变换定义为:其中,Wf(a,b)是小波系数,a为伸缩因子,决定小波宽度;b∈R为平移因子,是反映小波位置移动的参数,ψ是ψ*的共轭函数。Morlet小波母波函数为

其中 C为重构时的归一化常数。

为了更好地反映贵州省 4个季节年雷暴日数周期变化,对贵州省 4个季节年雷暴日数采用 Morlet小波进行小波分析,结果如图 4所示:

图 4 1961—2007年贵州雷暴日各季 Morlet小波分析 (a:春季;b:夏季;c:秋季;d:冬季)

①贵州年雷暴日序列 (图 4a)春季变化存在 2~3a,4~6a的短周期和 10a的长周期振荡变化,4~6a的短周期振荡贯穿于 47a里 。短周期在 20世纪 60年代以 2a周期为主,从 70年代到 90年代以3a周期为主;在 1994年以前存在一个 10a的长周期,1994年以后长周期不明显。最强负中心出现在10a周期的 1978年和 1988年,最强正中心出现在10a周期的 1982年。

②夏季周期变化存在一个贯穿 47a的 13~18a的长周期振荡,1961—1982年存在 6a周期振荡,1972—1976年,2000—2005年短周期以 2a周期为主,1986—1998年短周期为 3a。最强正中心出现在13~18a长周期的 1997年,最强负中心出现在长周期的 1991年和 2004年。

③秋季从 20世纪 70年代开始存在一个 16a的长周期振荡,短周期主要以 3a和 6a为主,6a振荡周期变化贯穿于 47a中,最强负中心出现在 6a周期的 1975年,最强正中心出现在 6a周期的 1985年。

④冬季在 1964—1976年存在一个 8a的长周期振荡,20世纪 80年代以后存在一个 14a的长周期,短周期分布为:1964—1968年,1987—2001年振荡周期为 4a,1980—1986年振荡周期为 3a。最强正中心出现在 14a长周期的 1993年,最强负中心出现在14a长周期的 1987年。

5 小结

①从气候统计和 EOF分解 4个季节的第一特征向量场分布来看,贵州雷暴场从春季到秋季主要为东西分布型,冬季则为南北分布型,中部一线和南部存在 5个雷暴低值中心,黔西南的安龙一带是全省雷暴发生最多的地区。

②用季作为时间尺度对贵州雷暴场进行尺度分析比用月作为时间尺度对贵州雷暴场进行尺度分析效果要好;按月 EOF分解后的最大特征根和全省每个月的雷暴平均发生日数的趋势基本一致,月最大特征根的大小可作为该月份雷暴发生日数多少的一种参考。

③贵州省 4个季节的雷暴发生日数 47a来均有逐渐减少的趋势,各个季节减少的趋势有所差别。

④一年中的大多数雷暴主要集中在春夏季节,且雷暴发生日数年纪变化较大,所以春夏季节的第一时间系数均方差也较大,而秋冬季节由于雷暴发生较少,年纪变化较为稳定,其均方差也较小;通过对时间系数进行相关性分析可知,春季和夏季,春季和秋季,秋季和冬季具有较高的正相关关系,其值均通过一定限度的相关系数显著性检验。

⑤4个季节的年雷暴日数均存在一定的周期变化,都有一个较长的振荡周期和几个较短的振荡周期,不同季节的长短振荡周期存在一定的差异。

[1] 盛承禹.北京:中国气候总论 [M].北京:科学出版社,1986:306-310.

[2] 张敏锋,冯霞.我国雷暴天气的气候特征[J].热带气象学报,1998,14(2):156-160.

[3] 徐桂玉,杨修群.我国南方雷暴的气候特征研究[J].气象科学,2001,21(3):299-307.

[4] 郭冬艳,辛吉武,吴胜安,等 .海南雷暴气候特征及大气环流背景分析[J].气象科技,2008,36(4):404-408.

[5] 许迎杰,尹丽云,邓勇,等 .低纬高原雷暴的气候特征分析[J].高原气象,2008,27(4):888-895.

[6] 李照荣,康凤琴,马胜萍.西北地区雷暴气候特征分析[J].灾害学,2005,20(2):83-88.

[7] 主毅,张润琼,赵群剑,等.贵州西部雷暴日数的时空分布特征[J].热带地理,2008,28(5):411-413.

[8] 施能.气象科研与预报中的多元分析方法 [M].北京:气象出版社,2002,150-152.

[9] 尤卫红,杞明辉,段旭.小波变换在短期气候预测模型研究中的应用[J].高原气象,1999,18(1):39-47.

P466

B

1003-6598(2010)06-0014-04

2010-04-07

周永水 (1982-),男,助工,主要从事短期天气预报工作。