地震次生地质灾害对山区公路的危害和防灾研究

2010-11-02黄晓光唐利平李朝安

黄晓光,唐利平,李朝安

(1.四川省冶金地质勘查局水文工程大队,成都 610501; 2.中铁西南科学研究院有限公司地质灾害防治研究所,成都 610031)

地震次生地质灾害对山区公路的危害和防灾研究

黄晓光1,唐利平1,李朝安2

(1.四川省冶金地质勘查局水文工程大队,成都 610501; 2.中铁西南科学研究院有限公司地质灾害防治研究所,成都 610031)

通过参阅研究“5.12”汶川特大地震灾后的公路地震灾害现场调查及已有相关文献资料,对地震诱发崩塌、滑坡、泥石流等主要次生地质灾害对山区公路的危害模式进行了归纳、剖析和探讨,阐述了地震区的地震次生地质灾害的空间分布规律。最后对位于地震区的山区公路在规划建设、在建、已建公路的不同阶段提出了相应的次生地质灾害的防灾研究。

地震诱发次生地质灾害;灾后现场调查;危害模式;防灾对策

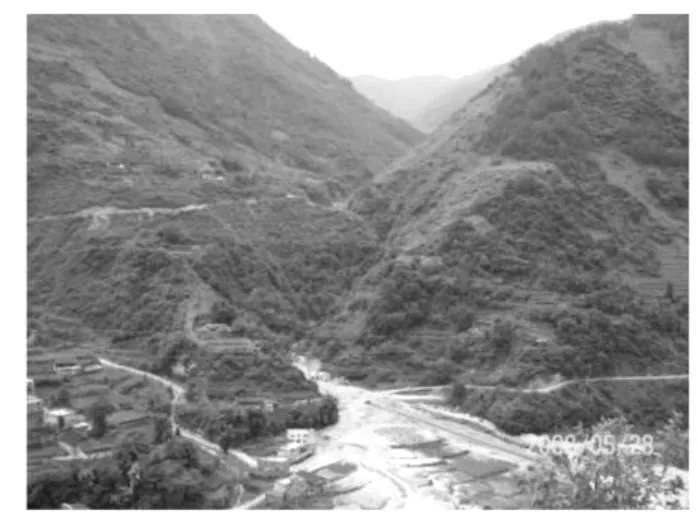

在“5.12”汶川特大地震中,震区公路、公路设施和设备遭到了极为严重的破坏,通往灾区的公路几乎完全中断,救援部队和物资不能在第一时间赶到一线现场,给抗震救灾和灾后重建工作增加了新的难度,使很多本可救活的生命永远地凋谢了。震区公路工程地质环境十分独特而复杂,给抢修和疏通带来了极大的困难,总结震区公路建设中的经验教训是防灾工作的重大命题。山区公路以其特有的线状结构穿山越岭,跨越各个不同的地域单元,在不同的地形、地质区域内穿行,不可避免地经过一些地质环境复杂、地形反差强烈的区域,根据本次地震都汶公路受震破坏情况调查,地震诱发诸如崩塌、滑坡、泥石流等次生地质灾害[1~6]对公路的破坏非常严重,且修复较难。因此本文试从“5.12”汶川特大地震公路受地震次生地质灾害破坏的现场调查资料出发,总结次生地质灾害的分布特征,分析和归纳山区公路地震诱发次生地质灾害的危害模式,总结地震山区公路修建的经验和教训,探讨我国地震频发区公路建筑的安全问题,把地震对公路的危害防止在勘查、设计阶段,确保地震频发区公路能达到防灾、减灾要求。

1 地震诱发次生地质灾害形成机理及分布特征

地震诱发次生地质灾害对公路的破坏模式是指在强烈地震波作用下[7],与地震同步发生、或在余震期间、或随后的几年或更长时间内诱发公路两侧边坡崩塌、滑坡、泥石流等地震次生地质灾害,对公路建筑物造成的破坏或非损毁性破坏。非损毁性破坏可以导致公路功能的长时间瘫痪,特别是滑坡和崩塌可使修复、抢通困难。在这次地震灾害中,这类地震灾害点多、分布极广,其发生时、空、量级的不确定性对公路危害最大,灾害持续期也最长,造成的灾害损失的总和也最大,修复相当困难。

在地震波的作用下,产生场地破坏效应和强烈震动效应,场地破坏效应及震动效应导致地表破裂、斜坡破坏[6]。由于地震波在不同地质体的传播差异性和加速度的差异性,导致公路边坡的岩土体松动、结构破坏,诱发崩塌、滑坡,对公路造成灾害,同时给泥石流提供了丰富的固体物源,一旦地形条件、水源条件满足要求,就会暴发泥石流,对公路造成灾害。

由于地震波在不同的地质体、地质结构的传播特征和加速度的差异性,以及边坡本身的构造部位、斜坡结构不同,地震对斜坡的破坏作用是不一样的,因此在地震诱发次生地质灾害的分布具有一定的规律(图1):

图1 汶川地震次生地质灾害分布图[8]Fig.1 The Wenchuan Earthquake second Geologic Disaster distribution[8]

(1)规模较大的滑坡、崩塌和泥石流主要分布在断层(包括直立岩带和一些倾角>60°的陡立岩带)和断层交汇带附近。尤其是主破裂面两侧和上盘。

(2)由软硬相间地层组成的斜向坡和横向坡,常沿软层发育切沟或冲沟,地震多沿其陡侧壁形成崩塌、落石并继而与沟中松散堆积一起形成滑坡,但总体规模以小型为主。

(3)岩浆岩、火山碎屑岩斜坡面上的小型风化层滑坡与高位落石,沉积岩、浅变质岩斜坡面上的小型坡积层滑坡与高位落石也较多。有些地方裂而未滑,但为降水入渗创造了条件,有可能成为地下水诱发的滑坡隐患。

(4)发生在顺向坡上的滑坡一般规模都较大。有些下段已滑而上段未滑,即使残留段规模不大,但其治理都十分困难。

(5)地震形成的落石和滑坡堆积的结构特征多与崩塌相似,即其粒级分布是下大上小、前大后小之特点。

(6)地震期间形成的泥石流主要起因于滑坡、崩塌的骤增,为其提供了丰富的物源,故其分布与后者一致。

2 对公路的危害模式

震区公路以特殊的线型结构,穿越不同的地质单元,不可避免地穿越不同的构造带,而构造带地质环境脆弱,地震可诱发大量的崩塌、滑坡、泥石流等次生地质灾害,对震区的山区公路安全运营造成极大的危害。根据此次对都汶公路的调查,主要的次生灾害类型有崩塌、滑坡、泥石流等。下面主要针对崩塌、滑坡、泥石流灾种对公路的危害模式进行归纳总结。

2.1 崩塌

在地震作用下,公路边坡的岩土体被震松,结构破坏,造成公路两侧崩塌、落石,而后对公路建筑物及运营造成危害,有些地方裂而未滑,但为降水入渗创造了条件,有可能成为地下水诱发的崩塌隐患,这种灾害延续时间可能较长,常形成灾害链。

这些崩塌、落石具有高位能、物量巨大、直冲性强的特点,处于下方的公路线路、桥梁受毁损几乎无法幸免。对公路路基、桥梁、隧道口形成淤埋、巨石阻塞、推移、冲毁、砸毁等破坏作用,对过往车辆及行人形成极大的潜在威胁(图2、图3)。

图2 崩塌落石Fig.2 Collapses and rockfall

图3 落石堵塞对岸整条公路Fig.3 Collapses jamming the w hole road

2.2 滑坡

与地震同步发生或在余震期中既有滑坡复活和诱发的新生滑坡,对公路建筑物及运营造成的破坏或非损毁性破坏。在强烈的地震波作用下,可使公路两侧的边坡形成新生滑坡,也可使原稳定的老滑坡复活,易对公路路基、桥梁、隧道形成淤埋、冲毁、堵塞及过往车辆及行人等危害(图4~7)。在这次汶川地震中,由于震区公路大部分处在山区地带,边坡较陡,滑坡方量通常较大,难以处理,处理周期较长,危害最大。这类破坏在灾区相当普遍,也是危害最大的灾种,给当时的抢险救灾以及当前的灾后重建工作带来了极大的影响。

图4 滑坡体上的公路Fig.4 The road on the landslide

图5 整条公路掩埋于滑坡堆积体下Fig.5 Landslide accumulation burying w hole road

图6 滑坡掩埋了整条公路并堵塞桥头Fig.6 Landslide accumulation jamming road bridge

图7 滑坡掩埋公路隧道口Fig.7 Landslide accumulation burying the tunnel entrance tunnel entrance

2.3 泥石流

地震后由于暴雨、水体溃决而引发的泥石流对公路建筑物及运营造成危害。强烈地震对地表植被的破坏,诱发滑坡(新、老)、崩塌落石等,为泥石流提供了丰富的松散固体物源,震区山区地形陡峻,在适当的雨水作用下极易形成泥石流,对沟床下方公路形成冲毁、淤埋等破坏作用,堵塞涵洞、淤埋隧道口,甚至剪断桥墩等,潜在破坏性很强,危及过往车辆及行人(图8、图9)。预计在未来一段相当长的时期内将会成为震区的主要地质灾害,在未来的规划设计中应予重视。

图8 泥石流淤埋了整个道路(1)Fig.8 Debris flow silt the w hole road(1)

图9 泥石流淤埋了整个道路(2)Fig.9 Debris flow silt the w hole road(2)

3 震区的山区公路次生地质灾害的防灾对策

山区公路以特殊的线型结构,不可避免地穿越不同的地质单元,因此震区公路所受次生地质灾害的空间分布规律与所穿越的地质单元的结构有关,与地震引发次生灾害的分布规律具有一定的吻合性,因此地震诱发次生灾害对公路危害作用在一定程度上可以评估和预知,其灾源的位置、规模、危害模式在一定程度上是可查知的,故可在公路建设与运营的各个阶段采用加强公路建设的地震安全性评估、详细地质调查、地质灾害危险性评估、选线以及地质灾害防治等工作来减少和减弱次生地震灾害对公路的危害。

3.1 勘测设计阶段的地震次生地质灾害防灾对策

根据这次汶川大地震对公路破坏实践证明,公路地震次生地质灾害防治必须以人为本,争取主动,应从勘测设计阶段入手,防灾于未然。在勘测设计中对公路沿线地质灾害环境作认真的调查研究,加强地震安全性评估工作、地质灾害危险性评估工作,对地震可能诱发灾害地段进行认真分析、研究和评估,指导设计。根据都汶公路的灾害调查结果看,大部分次生地质灾害发生段都是在勘测设计中没有发现或对其活动规模估计不足的灾害点上。而且公路一旦建成,再进行改建与防护常常存在很多限制条件和困难,将大大增加公路建设投资。所以优质细致的勘测设计对公路建成后的抗灾能力、运营安全起着决定性作用。

通过分析这次汶川大地震的大量的公路地震次生地质灾害的经历与以前的防灾实践,对穿越地震带的山区的公路的勘测设计工作要坚持加强地震安全性评估、地质灾害危险性评估,对通过地区可能线路进行详细地质调查,查明隐患,对可能灾害的致灾能力进行评估,坚持按地质条件选线,并进行线路抗灾设计。线路走向与工程布置应遵循如下防治对策:

(1)永久性工程应尽量避开断层和断层交汇带。实在不能完全避开时也应以最短的距离通过。由于断层破碎带坡体具有散、硬、碎和强导水特点,目前还缺乏成熟的护坡经验。但有一点可以肯定:工程措施应是开放性的,不能封闭堵水。坡面支挡工程基础应置于稳固层位,建议采用小口径桩孔和锚杆格构(可压格栅网)植灌木等方法因地制宜地配设。

(2)尽可能绕避新、老崩滑体,确实没有绕避的平面空间,则应考虑采用立面绕避,高切坡和高填方慎用并应提高设防标准。

(3)公路跨越峡谷,宁桥勿涵,遇水设桥,改沟并沟慎行。

(4)可采用隧道、明洞通过塌方段。

(5)对于不能绕避或治理比绕避经济效益高的地段,根据危险性评估结果,进行治理,提高公路的抗灾能力,使其经受地震相应烈度时能满足公路使用要求,维持生命线的畅通。

3.2 在建和已建山区公路地震次生地质灾害防灾对策

对于目前在建和已建山区公路地震灾害防治的特点是线路的平面、剖面及各项工程均已建成,治理地震诱发的地震灾害远不如新线建设时灵活自由,往往很小的一个滑坡、危岩或一条泥石流沟,也需付出相当昂贵的代价。根据汶川大地震中公路调查总结的经验和教训,对于在建和已建成的处于山区的公路,采取的防治措施有:

(1)对既定线路进行及时回访,补充或重新做既有线路的地震安全性评价和建设用地危险性评估工作,进行灾害详细调查,评估灾害体(或潜在灾害体)的发展可能性,查明隐患。

(2)对发现的隐患点根据灾害体的致灾能力与公路构筑物的抗灾能力的评价,以及通过工程措施可提高的抗灾能力评价,及时进行工程治理,削减地震中可能诱发灾害体规模和致灾能力,提高公路构筑物的抗灾能力,确保在地震作用下的公路行车安全和畅通,确保公路在经受地震后仍能满足公路的基本使用功能。

(3)对无法通过提高公路构筑物的抗灾能力的隐患点,坚决采用绕避改线或变换公路构筑类型(如改线为桥、改桥为隧道、增加明洞等)等防治措施。

4 结论及建议

“5.12”汶川地震中公路地震次生地质灾害破坏极为严重,从防灾的视角看,反映了我国西部地震区的山区公路建设尚有很多安全问题待探讨。本文通过都汶路灾害现场调查,总结汶川大地震中地震次生地质灾害分布特征以及对公路的破坏形式,根据震区公路的不同建设阶段及运营阶段的特点,针对已建、正在建、规划建设中的震区的山区公路地震次生地质灾害防灾的不同特点分别提出了防灾对策及建议,特别是在规划建设阶段就应加强地震次生地质灾害防范工作。

[1]中国灾害防御协会铁道分会,等.中国铁路自然灾害及其防治[M].北京:中国铁道出版社,2000:350-362.

[2]王霄志.浅谈边坡稳定的抗震考虑[J].广东土木与建筑, 2001,(3):27-30.

[3]Mario Parise,RandallW J ibson.A seismic landslide susceptibility rating of geologic units based on analysis of characteristics of landslides triggered by the 17 January,1994 Northridge,California earthquake[J].Engineering Geology, 2000,58(3/4):251-270.

[4]许增会.地震区隧道稳定性的定性判断方法[J].公路交通技术,2005,(3):152-155.

[5]丁彦慧,王余庆,孙进忠,等.地震崩滑预测方法及其工程应用研究[J].工程地质学报,2000,(4):475-480.

[6]Scott A Ashford,Nicholas Sitar,John Lysmer,et al.Topographic effects on the seismic response of steep slopes[J].Bulletin of the Seismological Society of America,1997,87(3):701-709.

[7]张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1981:81-85.

[8]殷跃平,等.汶川地震地质与滑坡灾害概论[M].北京:地质出版社,2009:69.

DAMAGEON MOUNTAIN HIGHWAY CAUSED BY SECOND GEOLOGIC D ISASTERS TRIGGERED BY THEWENCHUAN EARTHQUAKE AND ITS PREVENTION

HUANG Xiaog-guang1,TANG Li-ping1,L IChao-an2

(1.Hydro-engineering Team of Sichuan Metallurgical Geology&Exp lo ration Bureau Chengdu 610501,China; 2.The Institute of Geologic Hazard Prevention of the South-west Research Institute of CREC,Chengdu 610031,China)

Based on investigation information about seigsmogenic second geologic disasters triggered by The Wenchuan Earthquake along Du-Wen highway,in this paper,the earthquake second geologic disaster distribution was studied and the category of highway damage was classed.A lso the seigsmogenic second geologic disaster p revention countermeasures for thismountain highway are discussed.

seigsmogenic geologic disasters;post-disaster damage survey at earthquake scene;disaster p revention countermeasure

P315;P694

:A

1006-4362(2010)02-0088-04

黄晓光(1975- ),男,汉,四川南充人,工程师,1995年7月至1999年7月桂林工学院毕业,1999年7月至今在四川省冶金地质勘查局水文工程大队工作,主要从事地质灾害防治、岩土工程工作。

2010-03-22改回日期:2010-04-22

“5.12”汶川特大地震灾后应急排查项目