中国公共卫生危机报道中战争隐喻的功与过

2010-09-28文静

文 静

(重庆大学 外国语学院,重庆 400030)

中国公共卫生危机报道中战争隐喻的功与过

文 静

(重庆大学 外国语学院,重庆 400030)

使用隐喻是媒体把抽象陌生事物形象化,丰富新闻表现力的重要途径。受战争心理、国情历史及民族特性的影响,纵观中国公共卫生危机报道,尤其是关于非典及甲流的报道,中国媒体对战争隐喻情有独钟。但在有效传达信息,实现媒体职能的同时,隐藏的引发公众恐慌,诱导形成二元对立思维的弊端也不可忽视。

公共卫生危机;战争隐喻;二元对立思维

一、引言

隐喻,认知语言学将其解读为人类认识事物,建立概念的重要工具。在认识到其普遍性后,人们越来越关注于去挖掘那些我们司空见惯、习以为常的隐喻背后的涵义。科学家们用它们来解释及描述本不存在的概念及抽象的原理。媒体将它们视为提高新闻吸引力,向不具备专业知识背景的大众传递陌生信息最奏效的方法。事实证明,在将专业的医学知识及抽象的疾病通过形象易懂的方式向大众传递时,收效显著。

然而,正如Sontag(1978)在《疾病的隐喻》中提到的一样,有些隐喻的恰当性受到越来越多的质疑。[1]战争隐喻存在于我们的语言中已经有数百年的历史了,已潜移默化为一种思维方式。Sontag在1978年首次提出了在疾病话语中使用战争隐喻的危险。从此,各个领域的学者们支持的,反对的,络绎不绝。Reisfield与Wilson (2004)指出,战争模式在西方社会的各个层面(毒品、贫困等)都普遍存在,并且战争与疾病两个域之间有着近完美的映射。例如,疾病好比敌人,医生好比指挥官,病人好比战士。但他们同时也指出战争隐喻概念上的弱点:没有真正入侵的敌人,在斗争中敌人就是本身,所用的武器在杀死癌细胞的同时也摧毁了免疫系统。[2]Stibbe (1998)则认为,若病人处于弥留之际,战争隐喻会引起沮丧和泄气。[3]对于战争隐喻的利弊众说纷纭,因此本文以新华网、人民网、人民日报等媒体有关非典及甲流的报道为语料,从认知语言学的角度讨论战争隐喻的功与过。

二、中国公共卫生危机报道中的战争隐喻

(一)战争隐喻在我国媒体中使用的普遍性

隐喻,作为人类思维的一种方式,存在于日常生活中,无论国界种族,具有普遍性。在疾病隐喻中,无独有偶,从数量上讲,战争隐喻在英汉两种语言中都有绝对的优势。但在对于非典及甲流这类公众卫生危机的报道中,国外媒体多用洪水、风暴、地震等自然灾害作比喻,而中国媒体则铺天盖地使用战争隐喻。

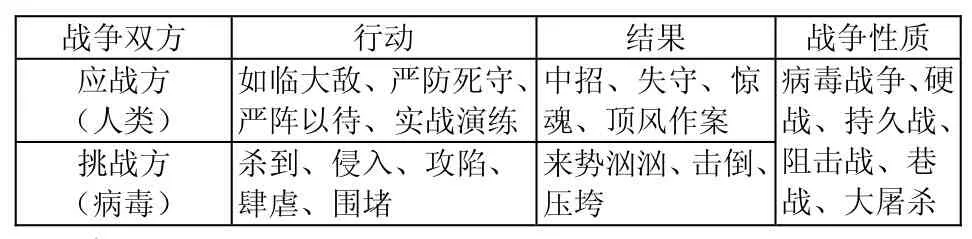

查阅新华网、网易、新浪网、凤凰网、大公网等著名传媒网站的甲型流感专题,“肆虐”、“来势汹汹”、“持久战”、“压境”、“侵蚀”、“夺命”、“阻击战”、“严防死守”、“攻入中国”等战争话语已经成为甲型流感疫情报道中的通用性语言。以新华网5月2日到6月19日的甲型流感报道文本为例,媒体对甲型流感报道的战争隐喻的构建方式如下:

?

(二)偏爱战争隐喻的原因

媒体为何钟情于战争隐喻?廉洁(2004)针对防治非典中的战争隐喻,从汉民族文化心理特征的角度大致归纳了三点:(1)对入侵者切齿的痛恨;(2)对战斗的崇拜心理;(3)对解放军的热爱和崇拜心理。[4]

我国媒体在对公共卫生危机进行报道时偏爱战争隐喻有多方面的原因:

从根源上讲,学术界曾有学者以战争文化心理对此做出了解释。所谓战争文化心理,就是在战争年代,以军事思维的方式来观察社会领域的各种现象并加以解决。众所周知,我国的新闻事业诞生并成长于战争年代,自然,战争思维就迁移到了社会分析。解放后,尽管军事战争结束了,但在战争年代已根深蒂固的思维方式加之建国初期大大小小的各项运动,不但没有弱化,反而强化了战争思维,并渗透至普通民众。所以,媒体对非典的表述就变成了“这是一场不同寻常的战役。当非典疫情袭来的时候,无需下令,无数上海科学家舍小家为大家,立即向非典发起总攻,表现出了高度的使命感和责任感”。

三、战争隐喻功与过

(一)正向功能

从实际效果来看:

1.提高了新闻的吸引力

无论是媒体还是受众,普遍给予“冲突性”“灾难性”新闻特别的关注。

2.具有较理想的宣传力度

对比非典前后期的报道可以看出,新闻媒体在大量使用了“持久战”、“攻坚战”、“打硬仗”等战争隐喻后,迅速唤起了公众的警惕,引起了全社会的广泛重视。

3.有效地传达了陌生的信息,普及了卫生知识

Lakoff和Johnson(1989)认为隐喻是一种以抽象的意象图式为基础的映射,即从一个比较熟悉、抽象的、易于理解的始源域,映射到一个不太熟悉的、抽象的、较难理解的目标域。[5]以隐喻为工具,新闻媒体把对普通民众来说抽象的医学名词,复杂的感染、患病及治疗过程、预防措施等以大家熟悉的战争隐喻的方式表达出来,普及卫生知识,深入解读卫生现状,从而缓解了公共危机。对于大多普通民众来说,他们接触信息的主要渠道是媒体,尤其是国家主流媒体。以他们熟悉、易于理解的方式宣传报道,说明概念,从后期疫情的控制效果,尤其是后来甲流的防控工作上来看,使用战争隐喻无疑是媒体宣传报道成功的典范。

4 提示重要性

Petsho(2001)指出,目前在癌症治疗手段上的进步要回溯到20世纪70年代。里根政府发起了“对癌症”的战争。他认为,军事隐喻的使用增加了癌症研究的资金来源。[5]在中国,主流媒体一直发挥着政府喉舌、公众监督的作用。战争隐喻从公共危机前期就将其严峻性深入人心,并在一定程度上起到了警示监督的作用。

(二)负向功能

但是,战争隐喻的使用并不是没有隐患的。

1.误读引发恐慌

学者Montgomery(1991)指出,战争隐喻的力量在于,它可以使人们处于一种害怕的境地而采取防御行动,还可以使人们动员起来应对突发事件。[6]并非所有人都有战争的亲身经历,但文学作品、影视作品以及父辈的经历讲述等无不入木三分地描述了、重现了战争的残酷和血腥。人类对于战争共同的认知告诉我们,一旦有战争,就有敌我两方你死我活的冲突。对于中国读者来说过多的战争记忆使他们对战争的强度更加敏感。根据议程设置理论,公众对客观世界的认知在很大程度上是由媒介构造的。经过非典疫情,从最开始发现、控制,到最后国家主流媒体时刻追踪报道,公众已经被培养出了一种思维模式,并且通过战争隐喻,通过事实,深刻地记忆了一种痛苦和恐慌。于是,当公共危机再一次发生,公众把对于非典的痛苦和恐慌本能地迁移到了致死率只有7%的甲流上。于是出现了禁食猪肉、批判甲流感染者、谴责回国留学生等不理智现象。

2.导致二元对立思想

美国学者弗素从根本上解释了战争军事对现代社会的影响。他认为,20世纪延绵不绝的战争和与之相适应的战争意识,是自第一次世界大战开始的。这场战争给西方文化开创了一个崭新的时代规范。第一次世界大战的战争经验深刻地影响了以后人们的思想意识和语言表述。其一是套语饰语大行其道,其次是对事物的简单区分法。也就是说人们多以泾渭分明的对立面来观察和分析社会现象,使诸现象纳入一具体性的系统化的观点里。弗素谑称这种思维方法为“现代敌对习惯”(Modern Versus Habit)。因此,人最重要的是在人生这块扩大的战场里,站稳一个正确的岗位,所有从这个岗位看来是错的一律可以不假思索地炮轰。这样,人在本来错综复杂的世界的角色和意义显得最简单不过,而他藉以安身立命的种种道德价值也变得通俗易懂了。其直接后果是二战延续和强化了这种意识。[7]

弗素是从研究第一次世界大战对美国现代文学意识的影响角度得出此番结论的,但它同样可以用于解释新闻中泛滥的战争隐喻。中国历史上所经历的战争,尤其是近代经历的战争,数量多,过程长,场面惨烈,使得战争思维深深植入人们的大脑。战争年代,战争军事术语成为新闻报道不可或缺的表现方式。战争结束后,尤其是建国后一系列的政治运动,又强化了这种思维。这种新闻描述方式一方面培养了受众的阅读习惯,而这种受众阅读习惯反过来又影响了后来的新闻工作者的思维和表达方式。

更为严重的是,战争思维使二元对立思维模式大行其道,而与民生息息相关的媒体宣传又在公共卫生危机暴发时反复强化这种思维惯性。“二元对立思维”的基础是“简单还原”,“简单还原”把复杂的历史现象抽象化、简单化、符号化,使其变为失去鲜活内涵的“木乃伊”。

在中国的现实语境中,“二元对立思维”的实质是“一元化”。在简单还原的基础上,被两极化了“二元”被赋予了阶级属性、社会属性、政治属性、文化属性。在删繁就简的基础上,“正面”被肯定,“负面”被打击,最终走向单极化,这无疑是首先禁锢了媒体的思维,接着又来束缚公众的思维。不仅如此,由于这种二元对立思维模式以战争隐喻作为媒介加以传播,将人类认知体系中对于战争的不良记忆带入其中,更使得“正面”“负面”的对立更加严重,产生不良后果,甚至影响社会安定。我国在建国初期,宣传上一边倒,频繁使用战争隐喻造成的后果可谓前车之鉴。

四、结语

隐喻是对语义的不断更新活动。我们既要在词语方面,也要在句子层面,更要在话语层面去理解隐喻。媒体大量、有意识无意识地在公共卫生危机中使用战争隐喻反映出这种隐喻模式已经在我们媒体的思维方式中根深蒂固了,并且还被赋予格外的偏爱。

但由于战争隐喻在汉民族心理中沉重而鲜明的特性以及在新闻界思维模式、语言使用习惯上牢固的地位,使得在增加新闻表现力的同时,埋下了恐慌的种子。同时,战争思维促成了二元对立思维模式,影响了新闻的客观公正性。因此,媒体不妨重新审视隐喻思维模式,公众不妨提高媒介批判意识,还新闻事实以本来面目。

[1] Sontag,S. Illness as metaphor [M]. New York: Farrar, Straus and Giroux,1978.

[2] Reisfield G,Wilson G. Use of metaphor in the discourse on cancer [J]. JCO,2004,22:4024-7.

[3] Stibbe,A. The role of image system in complementary medicine[J].CTM,1998, 6:190-4.

[4] 廉洁. 从防治非典的战争隐喻看汉民族的文化心理特征[J]. 甘肃社会科学,2004,5:75-77.

[5] Petsho G. biofantasies: genetics and medicine in the print news media [J]. SSM,2001, 52(8):1255-68.

[6] Montgomery, S. Codes and combat in biomedical discourse [J].SC, 1991,2 (3) :345.

[7] 傅葆石. 战争和文化结构的关系[J]. 复旦学报:社科版,1985,6.

Advantages and Disadvantages of War Metaphors in the Reports of Public Health Emergency in China

WEN Jing

Metaphor is an important way used by mass media to make the abstract and unfamiliar things vivid and specific and make news more attractive. Influenced by the psychology of war, China’s own national situation, history and national identities, Chinese mass media prefers war metaphors in the reports of public health emergency which was demonstrated in the reports about SARS and H1N1.War metaphors are useful in effectively conveying the information and fulfilling the task of mass media. However, they may lead to public panic and the two opposite thinking models which should not be neglected.

public health emergency; war metaphor;the two opposite thinking models

H030

A

1008-7427(2010)10-0105-02

2010-06-24