中德大学英语专业教学对比研究

2010-09-23刘育东秦永生

刘育东,秦永生

(河北科技大学外国语学院,河北石家庄 050018)

中德大学英语专业教学对比研究

刘育东,秦永生

(河北科技大学外国语学院,河北石家庄 050018)

从课程管理模式、课堂教学范式和语言能力考核方式三个方面对我国和德国大学英语专业教学进行了比较分析,

从中得出对我国英语专业改革的几点启示。提出英语专业的改革首先要树立“以人为本”的教育理念;更新管理模式、改革

教学方法和考试制度,加强教师队伍的建设。以创新的管理思想、务实的治学态度和宽松的人文环境实现可持续发展的、创新型英语专业人才的培养。

英语专业教学;课程管理模式;课堂教学范式;语言能力考核方式;比较研究

一、引言

随着社会的发展和全球一体化进程的加速,社会对英语人才的需求越来越多,要求也愈来愈高。如何才能培养出社会需要的、符合市场需求的英语人才一直是大学英语专业教学改革的焦点。然而,英语人才的培养似乎总是处于让市场牵着鼻子走的被动之中。究其根本原因,就是我们的课程管理模式、课堂教学范式和语言能力考核方式均存在着不适应,从某种意义上讲,英语教育有些功利化。我国教育史上早有“十年树木,百年树人”之说,我国高校英语专业现行教学大纲中也多次强调教学要“注重培养(学生)获取知识的能力、独立思考的能力和创新的能力”[1]2。可见,英语人才的培养应该把目光放长远,把综合能力培养、素质教育看作英语教育之本,力求培养可持续发展的创新型人才。要实现这个目的,归根结底是要更新教育观念和教学理念。

德国作为欧洲经济发展的龙头,其大学英语教育已有百余年历史。德国大学的英语专业教学从课程设置到管理模式,从教学方法到评价体系,无不体现着以人为本的教育教学理念,其多元化、立体化和个性化的教学思想已成为教学的主导思想。本文将从课程管理模式、课堂教学范式和语言能力考核方式三个方面将我国和德国大学的英语教育与教学进行比较分析,希望对我国大学英语专业教学改革有所启发。

二、课程管理模式的对比

我国英语专业课程设置普遍是理论上注重语言基本功的培养,实际上以人才市场需求为导向。《高校英语专业英语教学大纲》(2000)强调英语专业本科一、二年级学生为“打基础阶段”,三、四年级要“继续打好语言基本功”;同时又明确提出“高等学校英语专业培养具有扎实的英语语言基础和广博的文化知识并能熟练地运用英语在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门从事翻译、教学、管理、研究等工作的复合型英语人才”的培养目标。由此,许多高校英语专业都开设“法律英语”、“外贸英语”、“旅游英语”等相关专业课程。然而,“有些学校的英语专业实际上只是英语技能课加上商务英语、外贸英语之类的课程。办学者美其名为拓宽学生的知识面,培养社会所需要的复合型人才。实际上这类课程往往喧宾夺主,冲击了语言知识类的课程”[2]。同时,这些课程在有些高校虽然以选修课的形式出现,但很多都是“必选课”,学生的自主权不大。至于夯实英语专业学生语言知识、提高人文素质的专业课程如英美文学、翻译、语言学等只有到了研究生阶段才有机会开始深化学习。由于总课时数的限制,其结果是门门课程蜻蜓点水,学生不仅在语言、文学、文化等方面的基本知识相对匮乏,根本无法达到专业化的基本功要求,而且难以达到具有足够市场竞争力的复合型人才需求。另外,像上述“法律”、“外贸”、“旅游”等专业课程几乎所有的大学都设有专门的学院,这些学院又同时开设公共英语课程。因而,英语专业相关专业课程的设置既不能让学生学到扎实的专业技能,又造成了资源的浪费。

德国大学英语专业课程设置的特点首先是“专”,然后是“宽”。其“专”就体现在学生一进入大学就开始了专业方向的学习。德国大学英语专业大体上分为语言类、文学类和教育类三大块,即三个方向。学生在大学注册时就要确定自己的专业方向,经过两周的试听后最后决定,专业方向一旦确定则不可自行更改①在有些大学两门课程以上连续不及格者除外。。整个的学习进程分三个阶段。第一阶段是基础阶段;第二阶段是提高阶段。中期考试通过以后,才可进入第三阶段的课程学习[3]324-328。第三阶段的课程实际上大都是围绕硕士资格考试或国家考试进行的。无论哪个方向都有自己一套完整的课程体系,最终都要达到真正的专业化。以教育方向为例,学生通过十个学期的学习并通过国家考试之后,仍然要有两年的实习期,期满再次通过答辩后才可以获得中学英语教师资格证书。而这时的新任教师已经是既有扎实的理论基础、又有一定的实践能力的“老手”。德国大学英语专业课程设置的“宽”,一是指“宽泛”,主要体现在其选修课和辅修课上。无论哪个专业方向其选修课和辅修课都与英语语言知识以及该方向专业知识有关,不仅强调语言学习的深度,而且注重其宽泛性和对学生的综合实用能力的培养。“宽”的另外一层含义是“宽松”,即人文的管理模式营造的宽松学习氛围,学生可以自行对整个学习过程统筹计划。学生不仅在选课时有充分的自主权,而且在注册课程时可以根据自己的喜好选择上课时间和授课教师,并根据自己的情况决定所修课程的次序。因而,其课程设置和管理模式是以学生的真正需求和兴趣为本,使学生知识面真正得以拓展,从多角度使其专业知识得以深化。

可以看出,德国大学英语专业在课程设置方面充分体现了专业化的教学思想;在管理方面充分体现了开放性、人性化和个性化的教学理念。与德国大学相比,我国大学英语专业管理模式相对比较单一,缺乏个性化;课程设置庞杂,较为功利化;而且我们英语专业学生在校学习时间长(本科八个学期,研究生四到六个学期),但知识结构的专业化和深度还不够,对语言文化的感悟和实用能力的培养还不够,人才培养的实效相对较低。

三、课堂教学范式的对比

英语课堂教学范式指在英语作为外语的教学中一种普遍认可及普遍采用的教学模式,或一个一以贯之的教学传统[4]。如果从改革开放算起,我国外语教学已经走过了30年的历程,30年来,中国外语教育改革突飞猛进[5]。我国高校外语专业教学也得到了飞速发展,但在课堂教学范式方面仍存在很多值得反思与讨论的问题。虽然我国高校外语专业课堂教学范式已经发展到“从以教师为中心的教学范式向以学生为中心的课堂教学范式转化”的阶段,但这种转化“尚停留在少部分地方,并且处于初级转化阶段”[4]。我国大学英语专业都有固定的教学班,授课形式主要有合班授课的大课(多为公共课、选修课和专业课)和小班课(多为专业基础课)。我国英语专业合班大课基本用的是讲授法授课。小班课在多年的教学改革中经历了语法翻译法、听说法、交际法等多种教学方法的尝试,尽管各种教学方法、教学模式仍处于探索性的实践中,但最终未能完全摆脱以教师为中心的课堂教学范式。近几年越来越多的教师开始尝试基于多媒体或网络的教学,制作出画面生动的多媒体课件,不仅增大了课堂教学的信息量,也使教学变得更加直观。然而,这些课件并非都达到了其预想的效果,甚至有些让学生反感。原因是很多教师只把多媒体当作一种硬件设备,未能使其成为改变课堂教学模式的工具;有些教师甚至只是把手中的教科书变成了课件、把过去的“照本宣科”变为“照课件宣科”。有些教师课上尽管组织问题讨论、对话表演或辩论等,但这些活动仅仅作为某一个教学环节出现在课堂上,是附属于教师讲授之下的活动,学生的学习模式突出表现为个别学习。同学之间,师生之间少有共同研讨或合作学习的交互活动;学生的课堂参与有限,课堂基本是以教师为主导、以学习内容为主体,学生的学习是比较被动的。在这一课堂教学范式下,教师的角色是传授者、指挥官、主宰者,教师仍卫冕“台上的圣人(Sage on the Stage)”之称。

德国大学英语专业授课的形式有讲座课/专业基础课的大课(Vorlesung)、研讨课(Proseminar)、讨论课(Seminar)和练习课(Übung)。其教学方法根据课程特点的不同而灵活多样,但其总体教学模式是以学生为主体。“参与性”和“互动性”成为所有课堂的共同特点。以讨论课(Seminar)为例,这类课以主题演示(p resentation)为主要授课形式。整个进程为任务呈现→任务选择→小组准备→个别辅导(tutorial)→主题演示(p resentation)→讨论与评价→反馈。其中“小组准备”由小组在课下合作完成,“个别辅导”指主题演示之前教师为小组作的相应辅导,也是在课下进行。其余各步骤都是在课上完成。而课上教师(主要参与开始的任务呈现和最终的评价)讲话时间几乎不会超过五分钟,学生参与了几乎全部的课堂活动。把课堂的话语权更多地交给学生,充分体现了以学生为主体的现代外语教学理念。不仅使学生在语言方面得到更多的学习和锻炼,而且有益于培养学生的学习自主性和创造性思维。而师生互动的场面更常见于以教师讲授为主的讲座课上。除教师向学生提问外,学生可以在教师讲课时随时打断进行提问。有时甚至会出现师生之间或学生之间非常激烈的争论。正是这种参与和互动,营造了教学的民主氛围和学生学习的自主性。在这样的课堂上,学生的自主性和内驱力得以充分提升。此外,教师的授课材料从来没有设计精美的“课件”。屏幕上取而代之的是主题、纲要和一个个生动的例证。吸引学生的不会是令人目眩的图片,而是知识本身。这样的参与和互动才能使“教”与“学”之间碰撞出火花,求知欲和务实精神就是在这样的氛围中形成的。这样的课堂教学范式中,教师是学生“身边的向导(Guide on the Side)”。

实际上,德国大学将一门课程以讲座课、研讨课、讨论课和练习课等多种形式呈现,这本身就让学科知识的学习变得立体化和多层面化,实现了从不同角度培养学生的语言运用能力,从本质上体现了以人为本的教育教学理念和以学生为中心的课堂教学范式。在整个的学习活动中,学生是主动参与的,而非被动的;学习的过程是对知识的求索,亦非追求功利。相比之下我国英语专业课堂教学范式显得单一化,平面化,教学缺乏民主的人文环境和务实精神,从某种意义上抑制了学生的自主性和创新意识。

四、语言能力考核方式的对比

考试是认证外语学习者语言能力的一种方式。目前国内门类繁多的英语考试的确在很大程度上促进了外语学习,但随着社会要求的不断提高,测试中一些不利于学习者外语运用能力发展的问题也逐渐显露[5]。我国高校的学业考核还没有广泛推行学分制。一个英语专业的硕士毕业生从大学一年级开始要参加的考试有:(1)入学考试;(2)每学期的每一门必修课考试;(3)二年级时要求通过国家统一的专业四级考试;(4)四年级时要通过全国统一的专业八级考试;(5)学校自己命题的毕业考试;(6)硕士入学考试;(7)各门功课的结业考试;(8)硕士毕业考试。论文答辩合格后获得硕士学位。其中,入学考试、四级和八级的考试为国家统一考试,其余考试均由各学校自行命题。上述考试都与毕业文凭和学位证书挂钩。考试通常是以客观试题为主的标准化闭卷考试,包括听力和笔试两部分,入学考试另加试口试。有的学生除拿到专业四级、八级证书以外,还要参加大学英语的六级考试或其他证书考试。原因是证书越多就意味着就业机会多。这正是驱使我国高校英语专业教学趋于功利化的重要因素之一。然而,这些考试有多少、在多大意义上能够证明学习者的语言水平与实际应用能力呢?

德国大学的学业考核均采取学分制。英语专业的学生硕士毕业前要参加的考试有:(1)入学考试;(2)第四个学期结束时的中期考试(Zw ischenpruefung),未通过者不可以进行下个学期的注册学习;(3)第八个学期结束时参加硕士资格考试或国家考试(Staatexam),通过考试后,获得资格撰写论文,第十个学期论文答辩通过后获得硕士学位或者教师资格证书;(4)必修课的单科课程只在其结业时进行考试,结业前的考核主要看课堂上做的演示(p resentation)和课后的报告(report)。选修课成绩主要参考课上的演示(p resentation)和结业时的报告(repo rt)。入学考试、中期考试和学士学位考试均由所在学校出题,国家考试由所在州出题。所有考试均含口试和笔试两部分。笔试均为主观试卷。

可以看出,德国高校英语专业学生不必频繁地参加各种考试,更无重复性考试。因而,可以把更多的精力花在知识的摄取和提高实用能力上。虽然其课程设置和所有教学内容都是围绕着学位考试和国家考试进行的。但其考试均为主观性试题,题目无不涉及时事及方方面面的文化内容,是对学生语言知识的深度与广度以及综合运用能力的全面考核。因此,所有教学活动都以培养和发展学生的综合能力为宗旨,教学目标的实质就是使学生具备通过学位和国家考试的能力和水平,它并非是一种机械、死板的应试教育。我国英语专业的学生考试过于频繁,考试多具重复性和雷同性。这些繁杂雷同的考试在折磨着学生们,也在束缚着教师们的手脚。繁多而重复性的测试势必造成应试教育。由于过分注重各种考试的成绩与合格证书的获得,学生掌握知识的宽泛性和灵活性以及语言实际运用能力受到了很大局限,其结果就是生产出一大批“高分低能”的“畸形人才”,这明显有悖于我们外语学习、外语教育的初衷[5]。

五、我国高校英语专业存在的问题及解决方案

《大纲》颁布并实施十年以来,人们不断对英语专业教学改革进行反思与探索,甚至对英语专业的存活出现了种种担忧,比如张冲(2003)对英语专业定位的反思,孙有中等(2010)对英语专业课程设置的质疑,黄源深(2010)对英语专业学生“思辨缺席”的批评等。问题的焦点几乎都源于《大纲》所提出的英语专业复合型人才培养模式,刘天伦(1996)、王守仁(2001)和刘毅(2000)担心实施英语专业复合型人才的培养,很可能会在总体上削弱常规英语专业的人文倾向,模糊专业界限[6]。龚晓斌(2009)、金利民(2010)等学者更是进一步围绕课程体系的构建展开了对英语专业人才培养模式的讨论。

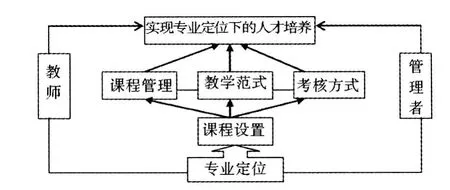

我们认为,我国高校英语专业存在的问题归根结蒂是人才培养的理念问题。根据上文的分析,与德国高校相比,我国高校英语专业在课程管理模式、课堂教学范式和语言能力考核方式等方面都存在很大差距。我国高校英语专业教学改革的关键应该是树立以人为本的教育教学理念,形成以培养可持续发展的创新型人才为目的的一整套教学体系。而在这一体系的建设中,专业定位是基础,属于理论层面的问题;课程管理模式、课堂教学范式和语言能力考核方式是专业教学理念得以实施的重要途径,属于操作层面的问题。具体实施还要靠教师和管理者的合作。它们之间的关系如图1:

图1 英语专业教学体系及其构成要素间的关系

通过与德国高校英语专业教学的对比,我们得到了一些启示,据此,针对我国高校英语专业目前存在的问题,我们提出以下解决方案:

(一)专业定位应该去市场化,回归人文学科本位,以提高学生专业整体素质为旨归。

诚然,《大纲》的制定来源于需求分析,由于社会各界大量需求懂得相关专业的英语人才,在这样的背景下,《大纲》提出了“专业+方向”的复合型人才培养模式。然而,实践证明,“学生选修方向课程,势必增加课时。要把专业学好,同时把方向课程学好,必须加大投入。弄不好,结果可能是英语基础不扎实,其他方向专业知识也只是学了点皮毛,两个专科加起来,依然是专科水平”[7]。“复合型人才培养”的提法没错,具有创新能力的复合型人才是21世纪社会对各类人才的基本需求。然而,我们理解“复合型人才”应该是“一专多能”的人才,也就是说,复合也要首先做到“术业有专攻”。因而,我们应该强化英语学科知识的深度学习,即对语言、文学和文化的高层次学习。只有具有深厚的专业功底,才能在人才市场竞争中以不变应万变。德国高校英语专业突出人文学科本位,其培养的人才就是精通英语语言与文化的专门人才。

(二)课程设置要去包办化,应以人为本,实施多元化、个性化的教学管理模式。

以人为本,是指以学生的学习需求和可持续发展需求为本。以往我们会通过增设一些课程或者构建课程模块、课程群来实现对学生综合能力的培养。然而在各类课程中都有相对较多的必选课和限选课,学生自选课的余地并不大。我国的课程设置具有“家长制”的特征,往往将学生要学习的课程单方面“包办”,学生的学习内容则是“被安排”的。其结果是,学生的学习动机不明确,对学习目标较模糊,学习缺乏自主性。这极其不利于学生的可持续发展。为学生开设足够多的课程的前提是建立课程设置的“活模块”体系,使学生的学习有更大的选择空间,以实施多元化、个性化的培养。在课程设置和学生选课方面,我们不妨对德国高校英语专业的“专”、“宽”做一番研究与思考。

(三)教学范式要去刻板化,改变单一、平面的教学模式,形成多维化、立体化的教学模式。

我国英语专业教学以教师为中心的刻板教学已经严重制约了学生自主学习能力和批判性思维能力的发展,成为我国英语专业学生“思辨缺席”的根源之一。我们应该改变单一的、平面的教学模式,形成多维化、立体化的教学模式。“使尽可能多的课程从训练型向课题型转变,需要改革传统的单纯以语言为目的的教学内容和方法,代之以课题研究为中心、以课题研究推动语言训练的教学内容和方法,使学习者在有目的的学习中提高语言能力。”[7]不管在课上还是课下都应该倡导合作学习和研究性学习,在合作中发挥学生的个性优势,以培养自主学习的能力、解决问题的能力、创造性思维能力和实际应用能力,培养可持续发展的学习能力和适应社会的合作能力等综合素质。在这方面,德国的研讨课(Prosem inar)和讨论课(Seminar)等课堂教学范式值得我们借鉴。

(四)专业水平考试要去功利化,应转变考试观念,优化和完善考试评估体系。

由于等级考试证书的作用被盲目夸大,使得本应作为诊断性测验的专业四、八级考试变成了成就型测验。为了能够顺利通过等级考试,学生宁肯放弃其他相关专业课程的学习,而进行针对考试的“听、说、读、写”等技能训练。同时,由于考试80%的试题是标准化客观试题,侧重于考察学生的记忆力,因此,学生的学习方式以机械记忆为主,缺乏对逻辑思维能力和批判性思维能力的锻炼。这也是“思辨缺席”的根源之一。功利化的考试势必造成功利化的学习,学生可持续发展的学习能力令人担忧。因此,必须转变考试观念,优化和完善考试评估体系。首先,应该回归四、八级考试的诊断性功能,加强对学生在学习过程中语言应用能力发展情况的监测,多予以过程性评价。其次,应建立多元评价模式,减少重复性考试;加大力度改革考试形式,使口试、笔试相结合。最后,应增加对人文知识和思维能力的考核内容,适当增加实用能力试题的权重,使等级考试最大限度降低对教学的负面效应。

(五)花大力气加强教师队伍建设。

从图1可以看出,正确的专业定位与合理的课程设置需要通过人本化的课程管理,以学生为中心的教学范式和多元的评价方式等渠道,才能实现人才培养的具体目标,而中间起决定作用的操作者就是教师与管理者的密切配合。

在德国只有通过国家考试者,即考取教师资格证书者(相当于硕士学位)才可到小学、中学及职业学校任教。在大学英语专业任教的本藉教师(即德国教师)几乎都具有博士学位。另外,德国大学英语专业教师一半以上是以英语为母语的教师。所有任课教师均能熟练使用多媒体教学设备。我国普通高校要求英语教师至少有研究生学历,一些重点大学要求教师具有博士学位。然而我国目前共有900多个英语专业点,教师的业务水平参差不齐[8]。根据刘润清、戴曼纯2003年的一项调查,在所抽取的40所高校中(其中,部属院校19所,部委院校3所,地方院校18所),英语教师的学历学位情况为:本科占42.2%,研究生占57.8%,学士 37.5%,硕士 59.2%,博士 3.3%[9]12—18。师资力量与实际需求尚有很大差距。教师的能力与水平严重制约着一些教学方法的有效实施,课堂教学范式的创新和先进教学理念的形成。

因此,我们应当加大力度加强教师队伍建设。要鼓励并积极提供机会让在职教师外出学习或深造,以巩固和更新专业知识;鼓励并为教师提供条件学习教学理论并进行教学科研,创造机会并鼓励教师参与校际之间的交流与合作;加强在职教师现代化教学手段的培训;还要对新进教师严格把关,同时保证外籍教师的资源与质量。

综上所述,德国大学英语专业的教学最突出的一点就是“以人为本”的理念。这一理念正是我国英语专业教学改革的关键。只有树立创新的管理思想,本着务实的治学态度和营造宽松的人文环境,才会从根本上实现课程管理模式、课堂教学范式和语言能力考核方式的全面改革,形成一整套的全新的教学体系,使培养可持续发展的、创新型英语专业人才成为可能。

[1]高等学校外语专业教学指导委员会英语组.高等学校英语专业英语教学大纲[M].上海:上海外语教育出版社;北京:外语教学与研究出版社,2000.

[2]何兆熊.对英语专业的现状和未来的几点思考[J].山东外语教学,2004(6):3-4.

[3]KARL-RICHARD BAUSCH.Handbuch Fremdsp rachenunterricht[M].Stuttgart:U TB,2003.

[4]杨敏.我国英语课堂教学范式革新的理据[J].外语界,2005(6):8-10.

[5]戴炜栋.中国高校外语教育30年[J].外语界,2009(1):2-13.

[6]戴炜栋,张雪梅.对我国英语专业本科教学的反思[J].外语界,2007(4):2-11.

[7]王守仁.外语教学改革出路笔谈[J].中国大学教学,2007(4):69-78.

[8]胡文仲.对于我国英语专业教学改革的回顾和再思考[J].外语界,2008(5):18-23.

[9]刘润清,戴曼纯.中国高校外语教学改革现状与发展策略研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2003.

[责任编辑周云逸]

Abstract:This paper intends to make a comparison of Teaching fo r English M ajo rs betw een China and Germang from three aspects of curriculum management pattern,class teaching paradigm s and testmode of language competence,from w hich some enlightenments to the refo rm of China's Teaching fo r English Majors are made.The reform of Teaching for English Majors should set up the“peop le oriented”idea p rimarily and renew ourmanagement pattern,reform our teaching method aswell as testing system and enhance the teachers'ability,thus a flexible humanistic environment w ith a new direction of management and a p ragmatically academic app roach may be developed continuously and the innovative talentsof English-majo rs w ill be cultivated.

Key words:Teaching fo r English M ajo rs;curriculum management pattern;class teaching paradigm s;test mode of language competence;comparison and research

The Com parison and Research on the Teaching for English Majors in Germany and China

L IU Yu-dong,QIN Yong-sheng

(School of Fo reign Language,Hebei University of Science and Technology,Shijiazhuang,Hebei 050018,China)

2009年度河北省社会科学基金资助课题《基于项目教学的高校外语人才创新能力培养的研究与实践》(HB09BJY012)

刘育东(1963—),女,河北保定人,河北科技大学外语学院副教授,主要研究方向:外语教育学、外语教师发展。

H319.1

A

1005—6378(2010)06—0131—06

2010—08—20