脑脊液置换治疗对蛛网膜下腔出血患儿预后智力及运动发育的影响

2010-09-21周怀平

周怀平

湖南省张家界市人民医院(427000)

新生儿蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)是新生儿颅内出血(intracranial hemorrhage,ICH)中发病率最高的一种,其病死率较高,存活患儿易留有神经系统后遗症。因此,早期诊断、合理治疗及预防是国际上普遍关注的问题,为探讨一套完整、合理、有效的治疗方案,笔者自2005年1月开始对张家界市人民医院收治的新生儿SAH患儿86例,按患儿家长意愿分为观察组与对照组进行临床对照观察,来探讨脑脊液置换治疗对新生儿SAH远期预后的影响,现将结果整理报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

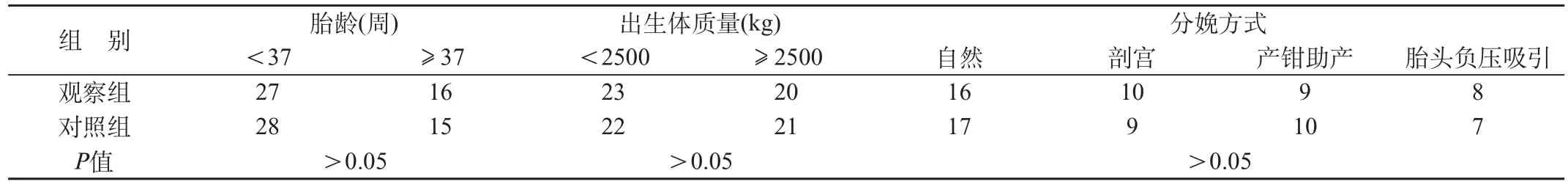

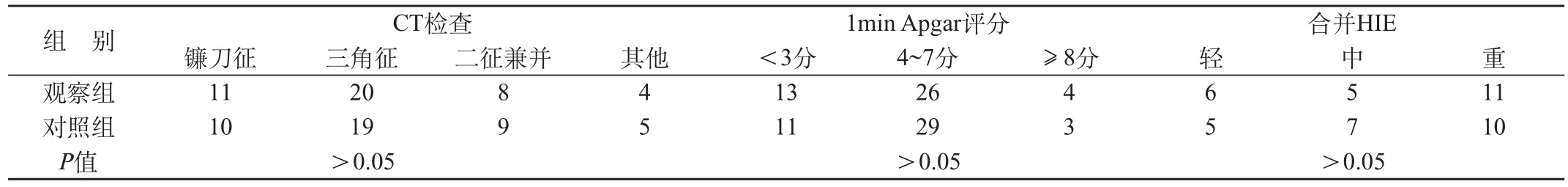

选取2005年10月至2007年10月在张家界市人民医院救治的新生儿SAH患儿86例,不包括继发性于颅内其他部位出血进入蛛网膜下腔者,均在疑诊3~48h内行头颅CT扫描和腰穿放出均匀血性脑脊液证实;按研究开始前l年内出生和研究后出生因患儿家长认识问题或经济情况不愿意脑脊液置换及早期康复干预者为对照组43例,研究开始后出生的参与脑脊液置换及早期康复干预者为观察组43例,对照组给予止惊、止血、吸氧、降颅压、营养神经细胞药物等对症治疗;观察组在对照组基础上,生命体征稳定、临床无颅内高压体征时进行脑脊液置换,恢复期再进行高压氧、功能康复训练。两组患儿一般临床资料包括性别、CT检查、胎龄、出生体质量、分娩情况、1min Apgar评分、临床表现等统计学处理其差异无统计学意义(P>0.05)有可比性,具体见表1和表2。儿科研究所制订的0~4岁小儿精神发育检查表(儿心量表)[1]于3、6、9、12个月龄时各检测一次。由培训后取得合格证的是专业人员测查完成,测查者不知道测查对象是否接受干预,避免主观性。

1.4 统计学处理

2 结 果

观察组病例中26例(60.05%)于治疗3d内症状及体征消失,39例

表1 两组患儿胎龄、出生体质量、分娩方式的比较(例)

表2 两组患儿CT检查、1min Apgar评分、并发症的比较(例)

1.2 方法

1.2.1 患儿取侧卧屈膝弓背位,选择20号穿刺针在腰4、5之间或腰5骶1之间进行穿刺,成功后测颅压,随之缓慢放出血性脑脊液6~8mL送检,然后缓慢向鞘内注入生理盐水2~4mL,再缓慢放出脑脊液2~4mL,再注入生理盐水2~4mL,如此重复2~4次,注入生理盐水总量少于抽出脑脊液总量4~6mL,术后观察第一管和最后一管脑脊液的颜色改变,脑脊液放出量与注入量依据患儿体质量而定,置换次数依据头颅CT检查的出血量而定,开始1次/d,以后隔日1次,最少进行3次,最多进行12次,直到脑脊液血染及蛋白恢复正常且镜检无皱缩红细胞为止。每次腰穿更换穿刺部位,严格无菌操作,密切观察患儿临床表现及脑脊液压力变化。

1.2.2 高压氧

采用701研究所制造的婴幼儿氧舱,治疗压力应根据患儿的生产月龄、体质量、脑损伤状况等来选择,一般为0.05~0.08mPa、加减压时间各15min、稳压时间30min,舱内氧浓度达70%~80%,1次/d、10次为一疗程,疗程间隔5~7d、兴奋、惊厥者待呼吸、脉博稳定后入舱,疗程一般2~3个,但对重症患儿可适当延长疗程,具体由高压氧医师根据病情决定。

1.2.3 康复训练

患儿病情稳定后(生后42d检查)开始给予功能训练,采用治疗小儿脑性瘫痪综合性康复措施,促进机体代偿,根据不同月龄阶段的患儿,结合婴幼儿发育规律及患儿存在的功能缺陷,而制定一系列行之有效的康复训练,主要以运动疗法为主,选用Vojta和Bobath法,根据患儿功能障碍的具体情况,应用运动发育学、神经发育学的原理,以抑制异常姿势,反射和异常运动模式,促进正常运动发育为治疗原则,对患儿肢体进行屈伸、关节被动活动训练,以及反射性翻身、腹爬的诱导训练;30min/次,1~2次/d,1个月为一疗程。

1.3 疗效判定

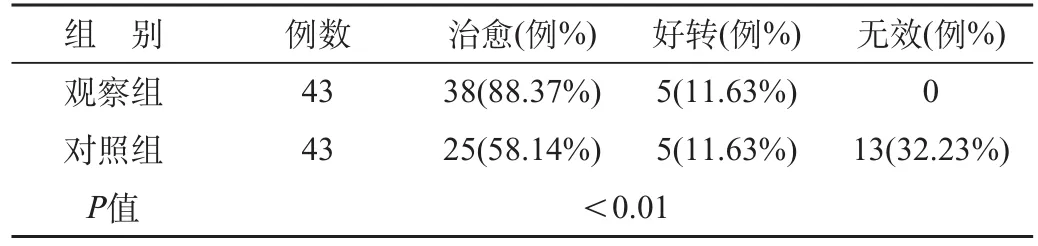

根据国家卫生部门1980年12月推荐新生儿ICH疗效评判标准对两组疗效进行评判,预后随访精神运动发育商(DQ)检测采用首都(90.07%)于1周内消失,18例于住院第10~14天复查CT,结果显示17例完全吸收,1例大部分吸收。12~18个月随访发现,观察组单纯型SAH治愈率高,预后良好,无1例出现脑损伤后遗症;而出血量多或合并中重度HIE者,观察组16例无1例死亡,大部分经CT复查出血完全吸收及缺血缺氧改变恢复正常,仅2例出现智能障碍及运动发育迟缓,l例出现轻度外部性脑积水;而对照组17例中有1例死亡,4例脑性瘫痪,5例智能障碍及运动发育迟缓,2例交通性脑积水,2例伴有癫痫。两组患儿于6个月龄时平均发育商差14.54分,12个龄时差21.46分,18个月龄时差24.06分,可见随着干预时间延长,两组间差异越显著,18个月龄时观察组的神经系统后遗症发生率为4.65%,而对照组却高达27.91%。两组在预后间的差异有统计学意义(P<0.01),见表3和表4。

表3 两组患儿疗效比较

表4 两组随访平均发育商(DQ)比较χ—±s

3 讨 论

新生儿SAH可分为原发性和继发性两种;本组病例为原发性SAH,出血原因在新生儿期主要为缺氧和产伤所致[2-4],其中有缺氧史者69例(82.23%),同时合并新生儿缺氧缺血性脑病44例(51.16%);显示SAH与新生儿窒息缺氧密切相关,说明窒息缺氧是引起新生儿SAH最主要的高危因素。有难产史者46例(53.49%),说明产伤是另一个不可忽视的高危因素之一。早产者31例(36.05%),其发生新生儿SAH除窒息缺氧及产伤因素外,还可能与凝血功能不良,血管弹力纤维发育不完善有关[5]。因此预防本病的关键,首先是加强产前检查及保健,防止早产,分娩期加强胎儿监护,对异常胎位,胎儿宫内窘迫等异常情况应适当放宽剖宫产指征,尽量减少产钳助产及分秒必争地抢救新生儿窒息[6]。

脑脊液置换能有效地清除血性脑脊液,减轻血液对脑膜的刺激,清除血管活性物质,能够畅通脑脊液的回流,减轻对脑组织的压迫,较快地恢复脑脊液的正常循环及蛛网膜颗粒的重吸收功能,从而减少了蛛网膜下腔粘连、脑积水、继发性癫痫的发生,避免与减少了儿童的伤残[7]。近年来国内外大量的科学研究证实当中枢神经系统损伤后,在损伤中心区的周围细胞并非死亡或凋亡,仅出现传导衰竭,形成半暗区。半暗区神经细胞虽无功能,但处在可逆状态,经及时有效的治疗,这部分细胞可以复活。一般来说康复干预越早,疗效越好。加上脑组织在婴儿早期(0~6个月),尤其是新生儿期,尚未发育成熟,还处在迅速生长发育阶段,而脑损伤也处于初期阶段,异常姿势和运动还未固定化,这一时期脑的可塑性大、代偿能力高、恢复能力强,所以进行有目的、有计划的康复干预,大脑能以新生细胞重建神经系统受损害部分或替代己经死亡的细胞,使脑在损伤部位的周围有效地实行改组或重组,使脑功能得到良好的代偿,但脑组织一旦发育成熟就不可能实现重组了[7,8]。恢复期同时结合高压氧及时阻断神经细胞凋亡,恢复神经细胞能量代谢,促使神经细胞的恢复与再生,再加上针对性的功能训练调节肌张力,促进正常姿势出现,抑制异常姿势的形成;诸法合用互相取长补短,争取部分坏死和凋亡细胞的治疗时机,尽快逆转脑神经功能障碍,促进受损神经细胞功能恢复,阻断续发性脑损伤的发病过程。以上结果说明,脑脊液置换综合治疗对促进新生儿SAH患儿智力发育,防治神经功能缺损有一定效果。

值得注意的是脑脊液置换疗效好、安全可靠、易掌握,是一种适用性强的新生儿SAH治疗方法;熟练的操作和严格的无菌技术,变换穿刺部位,可防止感染和脑脊液漏液的发生。新生儿第1周维生素K依赖性凝血因子只有成人的60.25%,因此必须在应用维生素K 6h后检测出凝血时间正常后,才能进行腰穿以免加重出血。前囱压力高的患儿应先脱水后才能进行,操作过程中切忌放脑脊液速度过快,以防脑疝的发生,但由于新生儿颅骨缝较宽,缓冲余地大,一般不会发生脑疝。对于出血量大、深昏迷、瞳孔持续缩小或散大,呼吸不规则者,效果欠佳,不易采用。

综上所述,应用本法治疗SAH神经症状恢复快,争取了部分坏死细胞及凋亡细胞的治疗时机,同时解决了新生儿及低龄婴儿吃药难的问题,治疗过程中未发现有明显的副作用,使用较为安全,是提高患儿生活质量行之有效的方法,因此SAH患儿不能仅限于新生儿期的临床治疗,必须在出院后进行系统的康复干预,抓住最好的脑发育关键期,充分刺激脑细胞的发育,保证SAH患儿潜在能力最大程度的发挥,这对改善预后,降低伤残率,提高我国人口素质具有重要意义。

[1] 鲍秀兰.新生儿行为和0-3岁教育[M].2版.北京:中国少年儿童出版社,1996:318-326.

[2] 李兴华,王国荣.儿科疾病诊断标准[M].上海:上海医科大学出版社,1997:11-12.

[3] 范存仁.婴幼儿智能发育测验手册[M].北京:团结出版社,1998:34-36.

[4] 金汉珍,黄德珉,官希吉.实用新生儿学[M].3版.北京:人民卫生出版社,2003:772-778.

[5] 陈青.新生儿蛛网膜下腔出血发病高危因素及早期诊治探讨[J].河北医药,2007,29(8) :838.

[6] 李玉芳,王胜.新生儿蛛网膜下腔出血高危因素影像学检查及预后分析[J].实用医技杂志,2006,13(4):1264.

[7] 符明凤,吴明赴,欧青林,等.经腰穿释放脑脊液治疗新生儿重度脑室合并蛛网膜下腔出血[J].实用医技杂,2005,12(10):2873.

[8] 周丛乐,黄真,姜毅,等.围产期脑损伤小儿康复治疗的效果及相关因素[J].中国康复医学杂志,2003,18(4):197-199.

[9] 黄真.围产期脑损伤高危儿早期康复的临床观察[J].中国康复医学杂志,2005,20(6):426-428.