二元性与中国城乡居民收入差距的演进:协整检验与误差修正模型

2010-09-15周端明王亚玄

周端明 王亚玄

(安徽师范大学,安徽芜湖 241000)

二元性与中国城乡居民收入差距的演进:协整检验与误差修正模型

周端明 王亚玄

(安徽师范大学,安徽芜湖 241000)

文章通过建构一个包括农业和非农业的两部门经济模型,考察了中国城乡居民收入差距演进过程中二元性的关键作用。遵照布吉尼翁和莫里森的作法,使用农业对非农业部门的相对劳动生产率作为衡量经济二元性的指标。协整分析表明,在中国城乡居民收入差距与农业对非农业部门的相对劳动生产率之间存在长期均衡关系,二者存在明显的反方向变化。误差修正模型表明,当短期波动偏离长期均衡时,将以18.25%的调整力度使非均衡状态回复到均衡状态。而格兰杰因果检验表明,二元性是中国城乡居民收入差距的格兰杰成因。

二元性;城乡居民收入差距;协整检验;误差修正模型

一、导言

城乡居民收入差距的居高不下已经成为建设和谐社会的重要障碍。1978年改革开放以来,中国在实现经济持续高速增长的同时,居民收入水平不断攀升。但是,不可否认的是,伴随居民收入水平不断攀升的不是共同富裕的实现,而是收入差距的不断扩大。就全国总体收入差距而言,1978年的基尼系数在0.3左右,1988年是0.382,1995年达到0.452①。按照世界银行的统计,中国20世纪90年代基尼系数除了比撒哈拉非洲、拉丁美洲和加勒比海地区稍低外,高于高收入发达国家、中欧国家、东亚和太平洋地区、南亚以及中东和北部非洲[1]86。党的十七大报告明确指出,“合理的收入分配制度是社会公平的重要体现。要坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制度,初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平。”而全国总体收入差距可以分解为城乡之间、城市内部、农村内部和地区之间居民收入差距四个部分。坎布尔和张晓波利用广义熵指数(GE Index)分解,得出:城乡居民收入差距对全国总体收入差距的贡献虽然由1978年的78.57%降低到2000年的56.05%,但是,城乡居民收入差距对全国总体收入差距的贡献仍然达到50%以上。[2]87-106

因此,研究改革开放以来中国城乡居民收入差距的演进及其成因和未来走势是构建社会主义和谐社会理论的重要一环,具有重要理论意义和实际意义。

目前,对中国城乡居民收入差距的形成主要有如下几种解释:第一,中国重工业优先发展战略的选择内生了城市偏向政策,而正是这种政策导致中国城乡居民收入差距居高不下[3]。第二,要素市场的扭曲是中国城乡居民收入差距形成的重要原因。[4]16-33[5]第三,强调城乡二元结构对城乡居民收入差距形成的关键性作用[6][7]11-19。第四,从经济开放角度研究中国城乡居民收入差距的演进[8]。第五,金融发展与中国城乡居民收入差距之间存在一种长期均衡关系,其是中国城乡居民收入差距形成的重要原因[9]182-201。第六,强调人力资本、生育率与中国城乡居民收入差距的内在关系,如郭剑雄所言:“城乡居民收入差距的最终消除,从根本上来说,依赖于城乡之间生育率水平、人力资本存量水平及其积累率的趋同。”[10]36

但是,目前对中国城乡居民收入差距的研究存在几点不足:

首先,从价值判断来看,现有很多研究更多地是从结果公平角度对中国城乡居民收入差距现状和演进趋势进行批判,忽视了中国城乡居民收入差距中既包括合理成分,又包括不合理成分。经济结构转变过程中城乡居民收入差距拉大,不是中国的独有现象,而是当代发达资本主义国家在发展过程中的共同现象,它源于经济结构转变中不同部门发展的不均衡,是发展过程中的自然现象。1885年,日本非农户家庭和农户家庭人均收入比率为1.32,1930年这一比率达到最高的3.13,从1930年开始一直降低,2000年左右这一比率基本为1。[11]因此,研究中国城乡居民收入差距不能从纯粹的道义、道德角度做出判断,并根据这种判断提出相应的政策建议。这样非科学的研究态度和方法,由于不能深入透析影响城乡居民收入差距的根本原因,其所提政策建议对于解决中国城乡居民收入差距是有害无益的。因此,我们需要客观地、理性地看待当前过高的城乡居民收入差距及其扩大的趋势,科学地研究其内在根源并据此提出系统性政策建议。

其次,从政策建议看,现有文献更多地建议从城乡再分配政策的调整角度来缩小城乡居民收入差距。而依靠城乡之间的再分配政策的调整,仅仅能够在短时期内缓和城乡居民收入差距,不可能从根本上解决中国城乡居民收入差距问题。在城乡居民收入差距问题上,开源比节流更重要。农业革命或农业劳动生产率的提高是工业革命或结构转变的前提,这一结论已经成为共识[12]52。对于中国这样一个劳动力“无限供给”的二元经济社会,城乡居民收入差距是二元经济结构向现代经济结构转变的必然结果,加速结构转变是城乡居民收入差距最终解决的根本途径。因此,缩小城乡居民收入差距的政策组合应该以建立现代农业为中心,加快传统农业向现代农业转化。而在传统农业现代化过程中,整个经济结构转变速度加快,城乡居民收入差距问题才可能从根本上得到解决。

从经济结构变迁,特别是从二元经济结构变迁角度研究中国城乡居民收入差距的文献在20世纪90年代中前期比较多。但是,20世纪90年代后期以来,从经济的二元性角度研究中国城乡居民收入差距的成果并不多见,而20世纪90年代后期以来中国城乡二元经济结构的变化很大,因此,从经济的二元性角度研究中国城乡居民收入差距的形成就具有重要实际意义,同时,也弥补了现有文献的不足。本文遵照布吉尼翁和莫里森[13]233-257的作法,使用农业对非农业部门的相对劳动生产率作为衡量经济二元性的指标,研究经济二元性对中国城乡居民收入差距形成的关键作用。文章其余部分的结构安排如下:第二部分,建构了一个二元性与城乡居民收入差距关系的理论分析框架;第三部分,利用中国改革开放以来的数据,实证检验了二元性与中国城乡居民收入差距形成的关系;最后一部分是全文的结论。

二、二元性与中国城乡居民收入差距的演进:理论分析框架

假设经济存在两个部门:农业部门和非农业部门。农业部门的产出取决于所投入的资本、劳动和土地等。由于农村家庭承包土地采取30年不变政策,因此,中国农村家庭土地数量基本是不变的,我们在农业生产函数中可以把土地作为一种固定投入要素,从而农业部门产出水平仅仅取决于农业劳动力La和资本存量Ka。同时,我们假设农业部门生产函数具有柯布-道格拉斯生产函数形式,因此,农业部门的生产函数形式如(1.1)式所示:

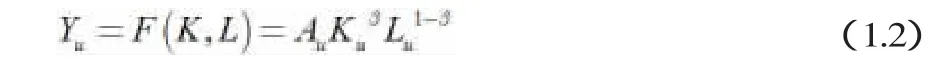

非农业部门的产出是非农劳动力Lu和资本存量Ku的函数,而且,非农业部门的生产函数也符合柯布-道格拉斯函数形式,如(1.2)式所示:

又假设无论是农业部门还是非农业部门的生产函数都符合以下条件:

假设农业部门和非农业部门的居民收入仅仅来自各自劳动力的工资收入,且每个居民都拥有一单位劳动力要素。

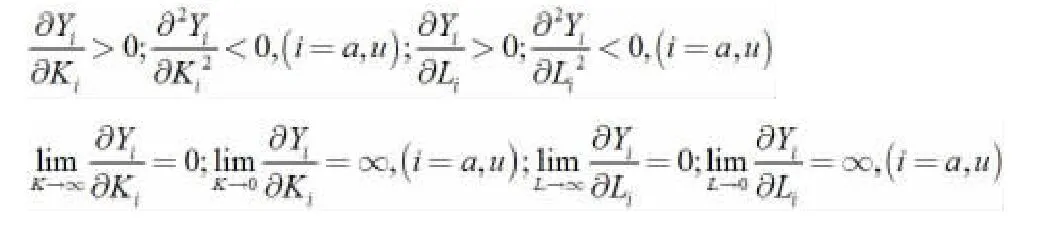

在一个自由竞争的市场经济中,要素的收入等于其边际产出,为此,农业部门居民的收入就等于其工资收入Wa,而工资Wa等于农产品价格Pa与农业的边际产出的乘积,即式(1.3):

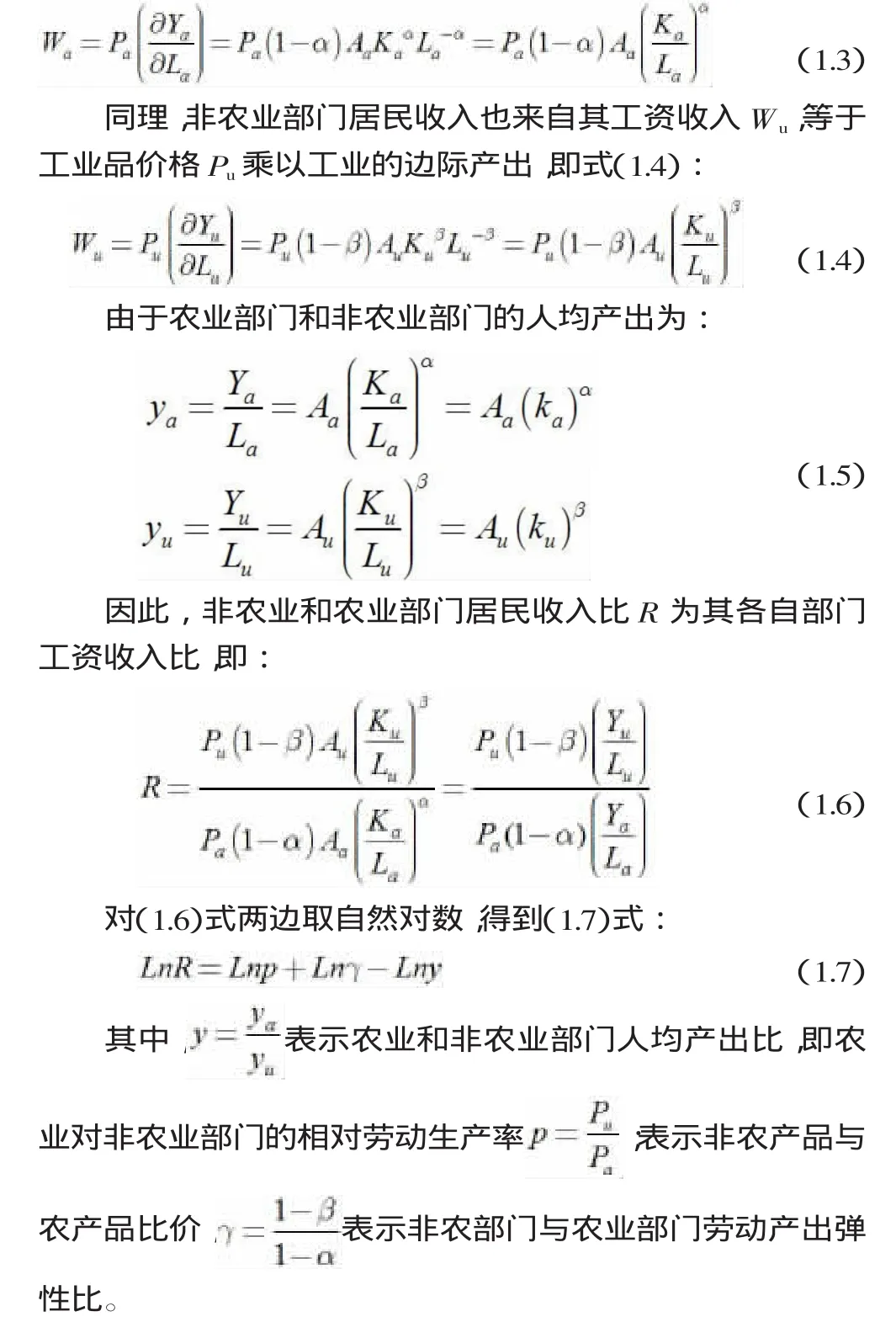

因此,城乡居民收入差距是由农业对非农业部门的相对劳动生产率、非农产品与农产品的比价和非农部门与农业部门劳动的产出弹性比共同决定的。在非农部门与农业部门劳动的产出弹性比相同情况下,从式(1.7)可以看出,城乡居民收入差距与农业对非农业部门的相对劳动生产率呈反方向变化。由此可见,城乡居民收入差距的演进是经济结构转变中农业与非农业部门相对劳动生产率变化的反应。

三、二元性与中国城乡居民收入差距的演进:协整检验与误差修正模型

为了实证检验二元性与中国城乡居民收入差距之间的关系,我们使用农业对非农业部门的相对劳动生产率衡量二元性。根据定义,我们用中国1978-2006年第一产业的GDP除以第一产业就业计算出第一产业的单位劳动力产出,用第二和第三产业GDP之和除以第二和第三产业就业之和计算出非农业部门的单位劳动力产出,然后用第一产业的单位劳动力产出除以非农业部门的单位劳动力产出得出农业对非农业部门的相对劳动生产率。用1978-2006年的城镇居民人均可支配收入除以农村居民家庭人均纯收入,得到城乡居民收入差距比作为衡量城乡居民收入差距的基本指标。除了特殊说明,所有数据均来自《中国统计年鉴》。

以UR、IRLP分别表示城乡居民收入差距和非农业对农业部门相对劳动生产率1978-2006年的时间序列,经过自然对数变换后分别记作LUR和LIRLP,绘制两序列的曲线图1-1。

图1-1 中国城乡居民收入差距与非农业对农业部门相对劳动生产率:1978-2006年

从图1-1看,1978-2006年间,中国城乡居民收入差距与非农业对农业部门相对劳动生产率②有大致相同的变化轨迹,说明二者可能存在协整关系。下面利用恩格尔和格兰杰(Engle and Granger)提出的两步检验方法检验中国城乡居民收入差距与农业对非农业部门相对劳动生产率之间是否存在协整关系。恩格尔和格兰杰的两步法检验法实际是对回归方程的残差进行单位根检验。

首先,分别对中国城乡居民收入差距LUR和农业对非农业部门相对劳动生产率LRRLP进行单整检验,检验结果见表1-1。将序列LUR和LRRLP的单位根(ADF)检验统计量与相应的临界值比较,发现序列LUR和LRRLP都是非平稳序列。为此,对序列LUR和LRRLP进行一阶差分再分别做单位根(ADF)检验。将一阶差分后的中国城乡居民收入差距(ILUR)和农业对非农业部门相对劳动生产率(ILRRLP)的单位根(ADF)检验统计量与相应的临界值比较,发现经过一阶差分后,序列LUR和LRRLP均已平稳,因此,可以判定序列LUR和LRRLP是一阶单整序列,满足协整检验的前提。

表1-1 变量及其一阶差分的单位根(ADF)检验结果

第二步,对回归方程残差进行单位根检验。为此,建立回归方程式(1.8)回归结果见(1.9)式:

其中,括号内为估计参数的t统计量的绝对值。

再对残差εt进行单位根检验,检验结果见表1-2。

表1-2 残差序列的单位根(ADF)检验结果

检验结果显示,εt序列在5%的显著性水平下拒绝原假设,接受不存在单位根的结论,因此,可以认为估计残差序列εt为平稳序列,表明序列LUR和LRRLP之间存在协整关系,即中国城乡居民收入差距与农业对非农业部门相对劳动生产率之间存在长期均衡关系。

上面通过协整分析证明了中国城乡居民收入差距与农业对非农业部门相对劳动生产率之间存在协整关系,但如果要知道它们之间的短期动态均衡关系,即这些变量偏离它们共同的随机趋势时的调整速度,必须通过建立误差修正模型来解决。根据Granger定理,一组具有协整关系的变量一定有误差修正模型的形式,因此,本文通过建立误差修正模型来研究各变量之间关系的短期动态调整与长期特征。

其中,括号中为估计参数的t统计量的绝对值。在(1.11)式中,误差修正项ecmt-1的系数为负,符合反向修正机制。ecmt-1前面的系数反映了短期波动偏离长期均衡时,将以18.25%的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态,也就是说,中国城乡居民收入差距的实际值与均衡值的差距约有18.25%得到修正或清除。

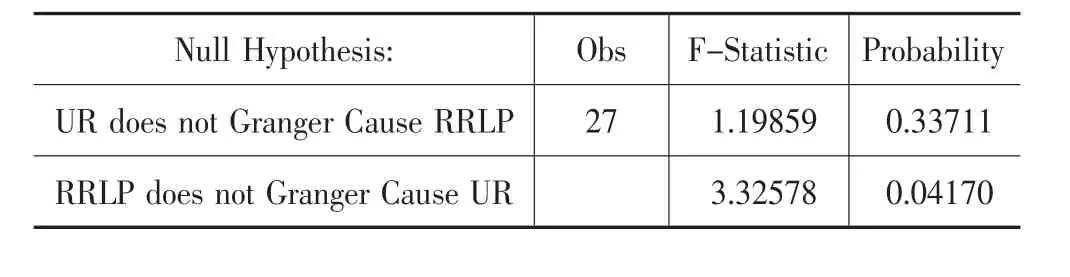

由协整检验结果可知,在中国城乡居民收入差距与农业对非农业部门相对劳动生产率之间存在长期均衡关系,但是,这种均衡关系是否是因果关系,也就是说,是农业对非农业部门的相对劳动生产率的逐步降低导致了城乡收入差距的扩大,还是城乡居民收入差距的扩大导致了农业对非农业部门的相对劳动生产率的逐步降低,还需要进行因果关系检验。根据AIC确定的变量滞后期为2,变量的因果关系检验见表1-3。

表1-3 城乡居民收入差距与农业对非农业部门相对劳动生产率的格兰杰因果关系检验

根据表1-3的检验结果,UR与RRLP之间只存在单方面的因果关系,在95%的可置信水平下,可以认为RRLP是UR的格兰杰成因,而UR不是RRLP的格兰杰成因。

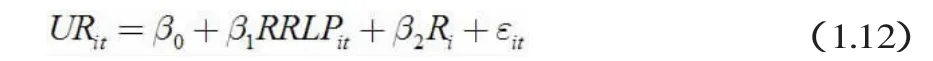

为了进一步证实城乡居民收入差距与农业对非农业部门相对劳动生产率之间的关系,我们利用中国2005年31个省、市、自治区的数据,计算了各省、市、自治区的农业对非农业部门相对劳动生产率和城乡居民收入差距,设置了如下回归方程式(1.12):

其中,括号中为估计参数的t统计量的绝对值。从估计结果看,与我们理论预测一样,农业对非农业部门相对劳动生产率与城乡居民收入差距之间呈反方向变化关系。同时,区域对城乡居民收入差距影响明显,中西部地区的城乡居民收入差距平均比东部地区高0.74。

通过中国城乡居民收入差距与农业对非农业部门相对劳动生产率的时间序列数据的协整分析,表明二者之间存在长期均衡关系。同时,通过地区城乡居民收入差距与农业对非农业部门相对劳动生产率的横断面数据分析,进一步证明了农业部门对非农业部门相对劳动生产率是解释中国城乡居民收入差距的最关键因素,二者之间存在明显的反方向变化关系。

四、结论

通过构建一个包括农业和非农业的两部门经济模型,考察了中国城乡居民收入差距演进过程中二元性的关键作用。遵照布吉尼翁和莫里森的作法,使用农业对非农业部门的相对劳动生产率作为衡量经济二元性的指标,分析表明,在中国城乡居民收入差距与农业对非农业部门的相对劳动生产率之间存在长期均衡关系,二者存在明显的反方向变化,也就是说二元性是解释中国城乡收入差距演进的最重要因素。误差修正模型表明,当短期波动偏离长期均衡时,将以18.25%的调整力度使非均衡状态回复到均衡状态。而格兰杰因果检验表明,二元性是中国城乡居民收入差距的格兰杰成因。

农业对非农业部门的相对劳动生产率是解释中国城乡居民收入差距形成的关键因素,有两点重要政策含义:第一,中国巨大的城乡居民收入差距有其合理性,它是国民收入在农业和非农业部门初次分配的结果。第二,缩小中国城乡居民收入差距的关键是转变二元经济结构,提高农业对非农业部门的相对劳动生产率。由于不能通过降低非农业部门的劳动生产率来提高农业对非农业部门的相对劳动生产率,因此,缩小城乡居民收入差距的关键在于提高农业生产率和加快农业劳动力向非农部门转移。

注:

①国家统计局公布的1978年城市居民基尼系数是0.16,而农村居民基尼系数是0.21,没有估计全国总体基尼系数。考虑1978年的城乡居民收入差别较大,为2.36,因此,他们断定1978年的基尼系数在0.3左右。目前,能够找到的是早期世界银行关于中国1979年基尼系数的估计结果,为0.33(李实、赵人伟,1999)。Adelman and Sunding对中国1978年基尼系数的估计为0.317(张平,2003)。Kanbur and Zhang(2005)在一项研究中对中国1978年的基尼系数估计为0.293。综合上述结果,我们认为,1978年基尼系数在0.3左右是合理的。

②非农业对农业部门相对劳动生产率=1/农业对非农业相对劳动生产率。这里之所以选择非农业对农业部门相对劳动生产率,是因为农业对非农业相对劳动生产率与城乡居民收入差距之间呈反方变动关系,因此,在图中二者的变动趋势正好相反。而非农业对农业部门相对劳动生产率与城乡居民收入差距两个指标成正方向变化,因此,在图中二者变动趋势一致。

[1]张平.增长与分享——居民收入分配理论和实证[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[2]Kanbur Raviand Xiaobo Zhang.Fifty Yearsof Regional Inequality in China:a Journey Through Central Planning,Reform,and Openness[J].Reviewof Development Economics,2005,9(1).

[3]林毅夫,蔡昉,李周.中国的奇迹:发展战略与经济改革[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1994.

[4]李实.中国农村劳动力流动与收入增长和分配[J].中国社会科学,1999,(2).

[5]蔡昉,都阳,王美艳.劳动力流动的政治经济学[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,2003.

[6]陈宗胜.经济发展中的收入分配[M].上海:上海三联书店,1991.

[7]蔡继明.中国城乡比较生产力与相对收入差别[J].经济研究,1998,(1).

[8]Wei Shang-Jinand Yi Wu.Globalizationand Inequality:Evidence from with in China[C].NBER Working Paper,2001,No.8611.

[9]章奇,刘明兴,Vincent Yiupor Chen.中国的金融中介增长与城乡收入差距[A].载蔡昉,万广华.中国转轨时期收入差距与贫困[C].北京:社会科学文献出版社,2006.

[10]郭剑雄.人力资本、生育率与城乡收入差距的收敛[J].中国社会科学,2005,(3).

[11]Hayami Yujiro.An Emerging Agricultural Problem in High-PerformingAsianEconomies[R].PolicyResearch Working Paper, 2007,No.4312.

[12]Nurkse Ragnar.Problems of Capital Formation in Under developed Countries[M].New York:Ox ford University Press,1953.

[13]Bourguignon Fran ois and Christian Morrison.Inequality and development:the role of dualism[J].Journal of Development Economics,1998, Vol.57.

F014.4

:A

:1672-0547(2010)05-0010-04

2010-09-14

周端明(1973-),男,安徽太湖人,安徽师范大学经济管理学院副教授,博士,硕士生导师;

王亚玄(1988-),男,安徽六安人,安徽师范大学经济管理学院学生。

国家社科基金项目《土地“新政”背景下中国农业技术创新路径研究》(编号:09BJY066)成果;安徽省软科学项目《农村土地流转政策与安徽省农业技术进步路径研究》(编号:09030503033)阶段性成果。