萨尔图油田北三西西块高分辨率层序地层研究

2010-09-15叶小明尹太举

叶小明,尹太举

(1.油气资源与勘探技术教育部重点实验室长江大学,湖北 荆州 434023; 2.长江大学,湖北 荆州 434023)

萨尔图油田北三西西块高分辨率层序地层研究

叶小明1,2,尹太举1,2

(1.油气资源与勘探技术教育部重点实验室长江大学,湖北 荆州 434023; 2.长江大学,湖北 荆州 434023)

运用高分辨率层序地层学方法,综合利用测井和岩心资料对萨尔图油田北三西西块的萨、葡、高 3个油组进行了精细的地层对比,识别出 1个长期旋回、3个中期旋回和 14个短期旋回,进一步分析短期旋回层序结构,划分出向上“变深”不对称型、向上“变浅”不对称型、向上“变浅”复“变深”对称型 3种基本结构类型。以此为基础,对基准面旋回内单砂体的发育特征和空间展布规律进行研究,得出在长期基准面旋回的背景下,中期基准面旋回对砂体的发育和展布起主要控制作用的结论。

层序地层;地层格架;基准面旋回;萨尔图油田;北三西西块

1 基准面旋回的识别与划分

依据钻井、岩心和测井资料,首先在层序界面识别基础上对取心井进行高分辨率层序短、中、长期基准面旋回的划分,然后进行密井网的联井剖面对比,最终建立高分辨率层序地层格架[1-7]。

1.1 层序界面的识别

层序界面的识别是地层基准面旋回识别与划分的基础[8],通过岩心和测井资料主要识别出湖泛面和冲刷面 2种层序边界。

湖泛面是基准面由上升转为下降的时间二分转换面,在岩心中表现为较纯的暗色泥岩,在测井曲线上具低自然电位和低电阻率的特征。工区内主要为湖相泥岩,代表基准面上升到最高位置。由于湖泛面标志明显,易于追踪对比,在工区内分布稳定,且在测井曲线上易于识别,故选取湖泛面作为层序界面。

冲刷面位于分流河道,水下分流河道处,可见泥砾叠瓦状排列,代表基准面下降到最低位置,是进行等时地层对比的重要标志。工区内姚家组与青山口组之间的一平行不整合面,位于葡 1油组的中上部,为一明显的冲刷面,具有很好的等时意义。

1.2 短期旋回识别与划分

工区短期旋回的识别,主要依据单一物理性质的垂向变化、砂体叠置样式、相序和相组合变化以及地层几何形态与接触关系等[2]。此外,由于研究层段内河流相发育,还需考虑自旋回的影响[9]。这些基准面变化所产生的沉积和地层特征反映了可容纳空间和沉积物补给通量比值的变化,是基准面旋回所经历时间的“痕迹”。

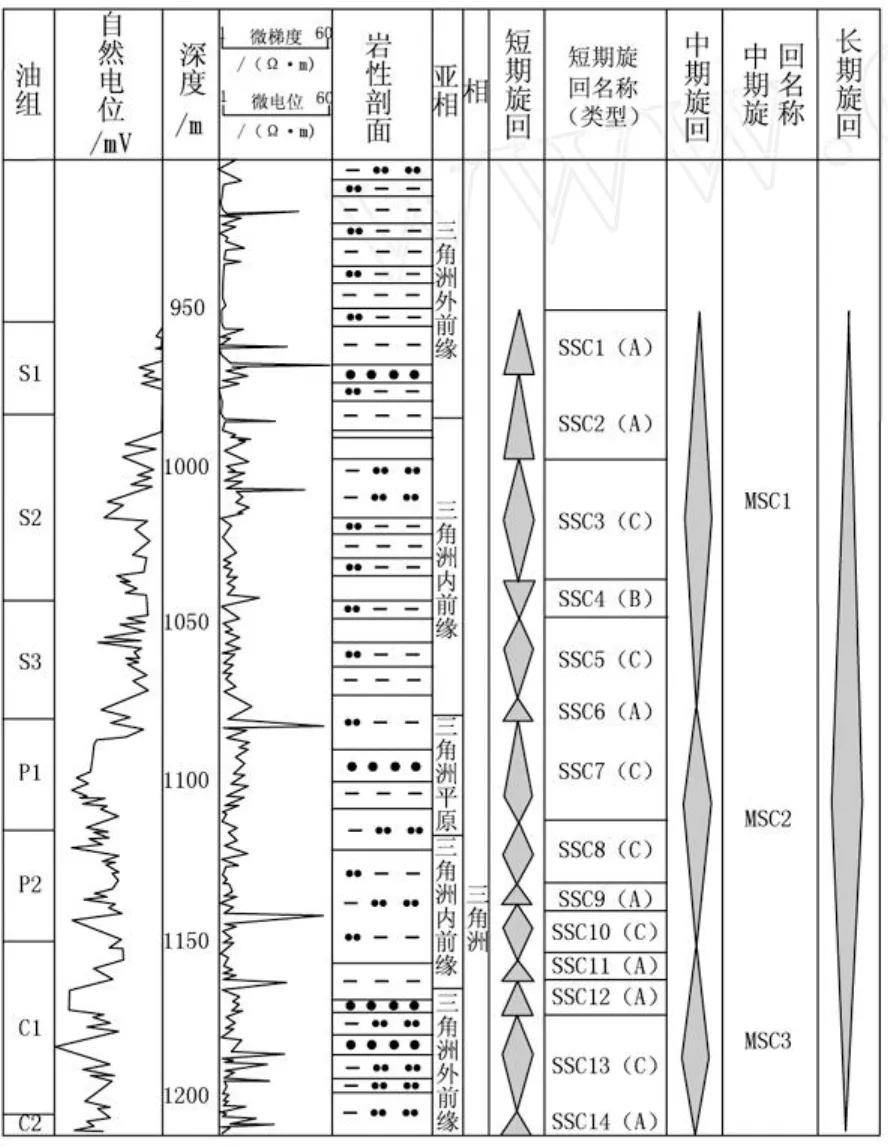

依照宋来明提出的建议,将基准面旋回定义为基准面下降到上升半旋回期间所保存下来的旋回[10]。短期旋回为一组沉积事件的产物,反映一期明显的水体变化过程。工区内共识别出 3种短期旋回类型,即向上“变深”不对称型旋回 (A型)、向上“变浅”不对称型旋回(B型)和向上“变浅”复“变深”对称型旋回(C型)(图 1)。

向上“变深”不对称型旋回仅以保存基准面上升时期的沉积为特征。其旋回底部以细砂岩为主,在上部逐渐过渡为沙纹层理粉砂岩和泥岩沉积,具下粗上细的正韵律沉积特征。本区发育河漫到湖相、主体席状砂到湖相、非主体席状砂到湖相、水下分流河道到河漫 4种类型,为一期小型的退积过程。

向上“变浅”不对称型旋回仅以基准面下降时期沉积为特征。主要表现为欠补偿沉积而产生的饥饿面或无沉积作用的间断面,其单个砂体具有粒度向上变粗的反韵律沉积特征,并显示伴随基准面下降和可容纳空间减小、沉积物增多并变粗特征,在本区为一个发育岸后到河漫的旋回,此类型在研究层段内发育较少。

向上“变浅”复“变深”对称型旋回是研究区最常见的一种基准面旋回类型,基准面上升和下降时期形成的沉积记录得到了较完整保存,从而形成沉积物由细到粗再由粗到细的对称型沉积旋回,其转折点大多位于分流河道或水下分流河道处。

根据短期旋回的识别方法,在大庆油田北三西西块共识别出 14个短期旋回 (SSC1~SSC14)(图1)。

图 1 B2-322-JP43单井基准面旋回划分柱状图

1.3 中期旋回识别与划分

中期旋回反映了一个较为明显的水体变化过程,为一系列较小幅度的水体变化组成的一个整体上呈现出一种区域性的进积—退积地层叠加样式。通过对短期基准面旋回层序的叠加样式的研究和中期基准面旋回界面的确定,在目的层中识别出 3个中期基准面旋回层序 (MSC1~MSC3)。大体上S1、S2、S3油组构成上部的中期旋回MSC1,其转换点位于 S2中下部;P1、P2油组基本上对应于中部的中期旋回MSC2,其转换点位于 P1油组中下部; G1、G2油组基本上对应于下部的中期旋回MSC3。

MSC2旋回为一下部下降半旋回厚度较厚,上部上升半旋回明显较薄的不对称型旋回,旋回顶底均以湖泛面为界,由 SSC6~SSC10叠置而成,为一个基准面缓慢下降然后快速上升的旋回。MSC1和MSC3旋回均为近对称型旋回,旋回顶底均以湖泛面为界,分别由 SSC1~SSC5和 SSC11~SSC14叠置而成。中期下降半旋回主要由代表进积的短期旋回叠加而成,中期上升半旋回主要由代表退积的短期旋回叠加形成,下降半旋回与上升半旋回的转换面均发育分流河道或水下分流河道沉积。

1.4 长期旋回识别与划分

长期旋回的划分主要是依据中期旋回的叠加样式以及垂向上相序和相组合的变化。目的层为一套完整的三角洲沉积,沉积演化序列从 G2至 S1油组,从下至上发育三角洲外前缘—三角洲内前缘—三角洲平原—三角洲内前缘—三角洲外前缘,可以看出总体上为一个水体由深变浅再变深的过程,也反映了一个基准面下降然后再上升的过程,经研究在本区块内识别出 1个长期基准面旋回,其转换点位于 P1油组中部附近。

2 高分辨率层序地层格架内砂体展布规律

根据高分辨率层序学的对比方法,以基准面由上升转为下降或由下降转为上升的转换面为优选等时地层对比位置[2],在单井基准面旋回识别划分的基础上,选择平行物源和垂直物源两个方向的剖面进行密井网联井剖面对比,分析地层旋回性和层序特征的变化,建立大庆长垣北三西西块萨葡高油层高分辨率层序地层格架。

在研究区高分辨率层序地层格架建立的基础上,对基准面变化过程中的砂体分布进行了分析。研究表明砂体展布具有明显规律性,与基准面变化密切相关。在长期基准面旋回的下降中晚期和上升早中期,各河道砂体 (包括曲流河道砂体、辫状河道砂体、分流河道砂体、水下分流河道砂体)非常发育,这一段时期可容纳空间较低,沉积物供给相对充足,A/S小于 1(可容纳空间与沉积物供给比值)。在长期基准面旋回转换点附近,河道砂体最为发育,且在横向上具有很好的连片性,主要为辫状河道、曲流河道砂体,砂体叠置极为严重,随着可容纳空间增大,河道叠置程度与侧向连续性变差。在长期基准面下降早期和上升晚期,可容纳空间较高,沉积物供给相对不充足,沉积物供给速度小于可容纳空间的增长速度,A/S大于 1,河道砂体不发育,仅发育三角洲前缘薄层席状砂体。

图 2为 S11、P13、G27三个小层的沉积相平面图,其中 S11位于长期基准面旋回上升晚期,P13位于长期基准面旋回由下降转为上升的转换点附近,G27位于长期基准面旋回下降早期。在长期基准面旋回下降早期和上升晚期 (S11,G27),主要以发育主体席状砂和非主体席状砂等薄层砂体为主,且侧向连续性不是很好,河道砂体很少发育。而在长期基准面旋回由下降转为上升的转换点附近(P13),河道砂体极为发育,整个工区几乎全部被河道砂体充填。

图 2 S11、P13、G27小层沉积相对比图

整体上,在长期基准面从下降到上升这一过程中,砂体厚度从薄变厚然后再变薄,砂体横向的连片性也由差变好再变差,砂体类型从三角洲前缘砂体到各种河道砂体然后再到三角洲前缘砂体,反映了一个水体变浅然后加深的过程。在长期基准面旋回格架的控制下,中期基准面旋回对砂体的展布和发育起到了很好的控制作用。各砂体主要发育于中期基准面旋回转换点附近,即基准面下降晚期至上升早期这一段时间内,且砂体的叠置与下切现象非常严重。

3 结 论

(1)应用高分辨率层序地层学原理,在研究层段共划分出 14个短期旋回,3个中期旋回,1个长期旋回。短期基准面旋回发育向上“变深”不对称型旋回、向上“变浅”不对称型旋回和向上“变浅”复“变深”对称型旋回 3种类型,且以发育向上“变浅”复“变深”对称型旋回为主。

(2)在单井基准面旋回识别划分的基础上,进行了密井网联井剖面对比,建立了高精度层序地层格架,大大提高了地层对比的精度。

(3)在基准面旋回格架内对砂体的展布规律进行了分析,在长期基准面旋回的背景下,中期基准面旋回对砂体的发育和展布起主要控制作用,砂体主要发育于中期基准面由下降到上升的转换点附近,即中期基准面下降的晚期和上升的早期。

[1]邓宏文 .美国层序地层研究中的新学派——高分辨率层序地层学[J].石油与天然气地质,1995,16(2): 89-97.

[2]邓宏文,王洪亮,李熙喆 .层序地层地层基准面的识别、对比技术及应用[J].石油与天然气地质,1996, 17(3):177-184.

[3]邓宏文,王洪亮 .高分辩率层序地层对比在河流相中的应用[J].石油与天然气地质,1997,18(2):90-95.

[4]尹太举,张昌民,李中超,等 .濮城油田沙三中 6-10砂组高分辨率层序地层研究[J].沉积学报,2003,21 (4):663-669.

[5]尹太举,张昌民,李中超,等 .层序地层学在油田开发中的应用实践[J].沉积学报,2005,23(4):664-670.

[6]李世臻,王红亮 .高分辨率层序地层学在海坨子地区隐蔽油藏勘探中的应用 [J].特种油气藏,2008,15 (6):20-23.

[7]刘爱华,张尚锋,陈轩,等 .中拐地区 T2k2高分辨率层序地层研究[J].特种油气藏,2009,16(1):27-30.

[8]郑荣才,彭军,吴朝容 .陆相盆地基准面旋回的级次划分和研究意义[J].沉积学报,2001,19(2):249-255.

[9]周丽清,邵德艳,刘玉刚,等 .洪泛面、异旋回、自旋回及油藏范围内小层对比[J].石油勘探与开发,1999, 26(6):75-77.

[10]宋来明,徐强,彭仕宓,等 .对基准面旋回定义进行修改的建议[J].石油学报,2009,30(4):630-634.

编辑 孟凡勤

TE121.3

A

1006-6535(2010)06-0032-03

20100603;改回日期:20100816

国家石油重大专项“高含水油田提高采收率新技术”(2008ZX05010)

叶小明 (1987-),男,2008毕业于长江大学资源勘查工程专业,现为该校矿物学、岩石学、矿床学专业在读硕士研究生,从事油气田开发地质方面的研究工作。