网络治理的理论基础研究综述

2010-09-15余志伟张保胜

余志伟,张保胜

(1.西安交通大学 经济与金融学院,西安 710061;2.商丘师范学院 经济学与管理学系,河南 商丘 476000)

网络治理的理论基础研究综述

余志伟1,张保胜2

(1.西安交通大学 经济与金融学院,西安 710061;2.商丘师范学院 经济学与管理学系,河南 商丘 476000)

网络治理的理论基础可以归结为交易成本、社会网络和资源基础三个方面的研究。交易成本理论主要研究界于层级组织和市场之间的企业间网络交易成本的降低问题,社会网络理论研究的是任务复杂性引起的社会机制的多元结构性嵌入,资源基础观则寻求网络中资源的互补和共享以及网络整体竞争能力的提升。

网络治理;交易成本;社会网络;资源基础观

网络治理的内涵可以从三个方面进行界定,治理的内部网络形式、网络经济条件下的公司治理和组织间网络如何影响组织的决策问题三个方面(李维安,周建,2005)。从研究领域来看,前两个方面的研究属于管理学,严格来说是传统公司治理研究进一步延伸。其中内部网络形式主要研究公司内部部门间的网络关系及其治理,涉及到了集团公司内部母公司、子公司以及关联企业形成的网络治理以及高科技网络企业的治理问题。网络经济下的公司治理主要是研究网络经济对公司治理结构和及其目标的影响。网络经济的发展使得公司之间的互补性和依赖性增加,要求企业内部价值链之间更加紧密的协调,对公司资本形成方式、委托-代理方式、管理方式,以及组织结构、生产结构、销售结构、产品和服务的消费结构等都产生了“颠覆性”的冲击,公司治理的目标和结构也发生了巨大的变化。关于第三方面的组织间网络的研究,研究视角已经发生了很大的变化。既有从微观视角对企业本身的研究,也有中观视角对特定行业的研究,还有宏观视角的公共政策网络治理。具体来说,微观视角的研究主要集中于组织间网络关系对网络内部成员绩效的影响,比如战略联盟对企业竞争力的影响,产业价值链网络对价值链上每一个环节厂商的影响等;中观视角主要集中于产业组织和区域经济领域,主要关注网络整体目标的实现。本文主要从网络治理的交易成本、社会网络和资源基础观三个方面进行了分析,指出了不同理论中网络治理的目的和基本作用。

1 交易成本视角

交易成本理论源于康芒斯1934年出版的 《制度经济学》,科斯(1937)对其进行了发展。按照交易成本理论的观点,企业的产生源于市场的失败。市场作为一种交易的协调机制,在有限理性、机会主义行为、环境不确定性和参与者的小数目等因素的综合作用下会产生失灵。企业组织就是为了解决市场失灵问题和节约交易成本而产生的。也就是说,企业是以非市场方式(科层组织)对市场进行的替代。按照交易成本理论的观点,当涉及到资产专用性或者不确定性的交易时,由于很高的交易成本会导致完全的长期合约的制定变得不可行。为了减少这些成本,交易需要根据一系列规则、制度和程序而发生,这通常被称为治理结构(玛利亚·莫斯坎瑞斯,2004)。因此,治理结构可以被定义为“决定一项交易,或者一系列相关交易完整性的规章制度”(Williamson,1996)。

所以,按照科斯的“企业”和“市场”两分法,科层治理与市场治理就成为两种基本的治理形式。科层治理是以“股东利益至上”为原则,以层级组织的权威为依托的公司治理形式,属于企业内部的制度安排,主要解决代理成本问题;市场治理以价格机制为基础,主要解决交易成本问题。后来,Williamson(1975)讨论了不确定性、交易频率和资产专用性三个维度对协调方式的影响,认为当这三个维度都处于高水平时,企业是有效的协调方式,当这三个维度处于低水平时,市场是有效的协调方式。但是,处于高水平和低水平之间的则是一种双边、多变和杂交的中间组织形态。从此,这种中间组织模式的治理就开始得到学者们的关注。这种中间组织的概念也就出现了多种形式的变化。在这些组织形态的研究中,一个共同的本质概念就是 “组织间协调”,也就是我们所说的“网络治理”。

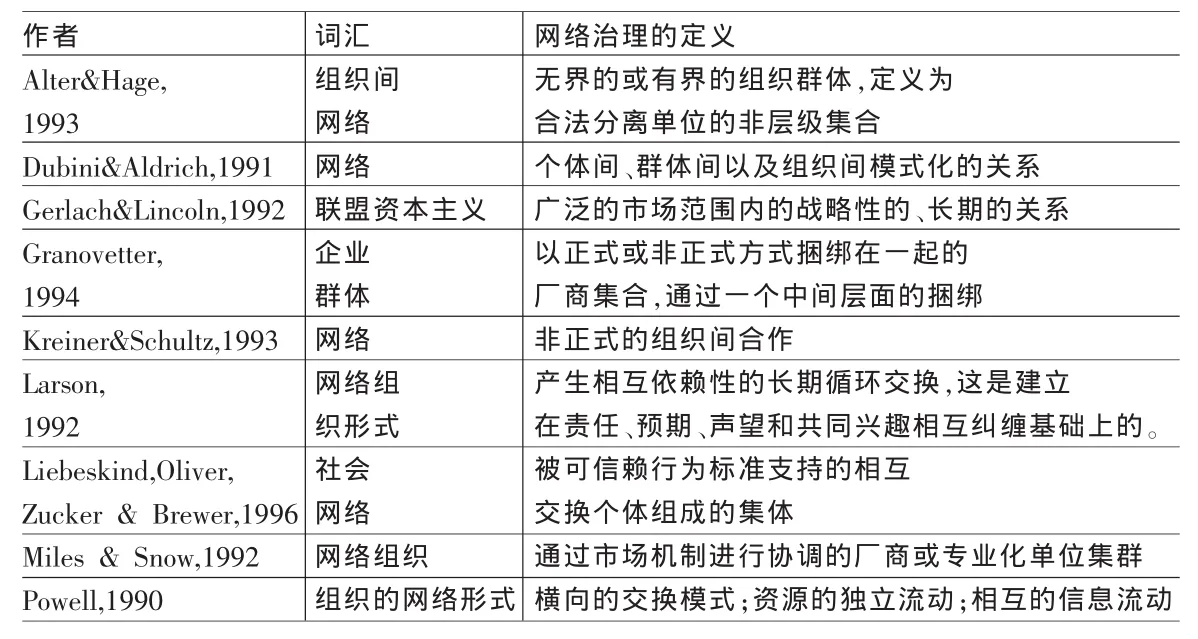

表1 不同学者对网络治理的定义

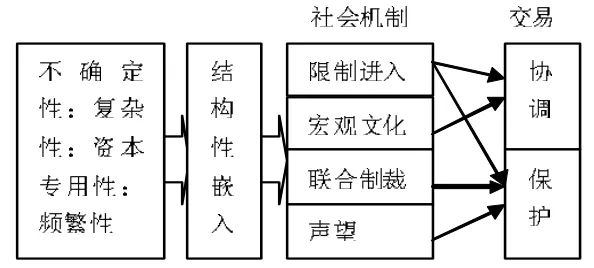

图1 社会机制在网络治理中发挥作用的逻辑

由于不同学者的研究目的和研究基础不同,对网络治理给出了不同的解释。Jones等人(1997)对此进行了总结(表1)。

2 社会网络视角

Jones等人(1997)的研究使网络治理理论从交易成本经济学扩展到了社会网络领域的研究。其主要的贡献在于引入了任务复杂性这一维度,与不确定性、交易频率、资产专用性一起共同构成了四重维度的交易环境,对交易成本经济学(TCEs)进行了拓展。具体如下:

首先,通过任务复杂性这一维度的引入,使交易成本理论超出了二元结构的框架,也就是从二分体之间的关系性嵌入扩展到了多元的结构性嵌入。

其次,如果从网络组织治理的角度进行分析,威廉姆森提出的三个维度则可以从另外一个角度进行解释。环境的不确定性会进一步引发网络成员的适应性,资产的专用性使得网络成员之间的协调成为必要,交易的频繁性则进一步促进了网络内部隐性知识的传递,这也是从关系性嵌入向结构性嵌入转换的基础。

最后,结构性嵌入为我们理解社会机制在网络治理中的作用奠定了基础。这里的社会机制主要有限制进入、宏观文化、联合制裁和声望四个方面。具体来说,结构性嵌入能够促进网络中交易各方相互的了解,使成员掌握了应该和谁交易以及不应该和谁交易的信息,从而使限制进入成为可能;这种嵌入还促进了系统内的信息扩散,进一步促进了宏观文化的发展;它还为各方了解一些不当行为提供信息,为联合制裁提供了可能;同时,结构性嵌入还导致了信息在网络中的传递,进一步促进了声望在网络协调中的作用。所以,从四重维度到结构性嵌入,再到社会机制在网络治理中的协调作用,形成了严密的逻辑体系。我们可以根据Jones等人(1997)的研究整理为图1。

从发展阶段和研究方向上来看,社会网络理论可以作为新古典经济学的延伸或补充。新古典经济学的理论构架强调了理性个体在资源约束下如何做出最优资源配置的问题。该理论的一些假设被后来的学者进行了扩展性分析。

3 资源基础观

资源基础观是战略管理领域对厂商持续绩效差异进行解释的重要理论之一。其理论基础可以追溯到四个方面的研究:①企业独特能力的传统研究。迈克尔·波特的一系列文章(Porter,1979,1980,1981,1985)基本都是围绕企业为什么会具有独特的竞争能力以及如何获得竞争能力进行研究的,并且指出了企业管理者、战略管理方法等在企业竞争力中发挥的作用。②李嘉图经济学。与迈克尔波特对管理者的兴趣不同,李嘉图经济学则对那些“自然界所赐予的原始的、不能增加的、不能破坏的东西”(Ricardo,1817)感兴趣。李嘉图租金是基于资源稀缺性而产生的,即有形资源越稀缺,其价格就越高。或者说一个资源禀赋良好的企业就能够比禀赋差的企业获取更多的经济租金。③彭罗斯经济学。按照Penrose(1959)的观点,企业的增长主要受两个方面的限制,一个方面是生产机会,它是企业所能控制的生产资源束的函数。另一个方面是管理框架,主要用于协调资源的使用。④反垄断经济学。反垄断经济学主要是基于社会福利最大化原则研究市场中垄断行为的规制问题。研究内容源于产业组织理论的SCP框架,强调了垄断性市场结构导致的垄断行为,为企业获得超额利润提供了条件。从这四个方面理论演进的路径可以发现,企业独特能力的存在可以归结为企业拥有的异质性资源,李嘉图租金的存在与企业拥有的特定资源也有紧密的关系,彭罗斯研究的企业增长的原因可以归结为某些资源要素的贡献,垄断的市场结构以及企业垄断的行为也可以归结为资源市场的不完全性以及拥有异质性资源厂商的行为。

(1)基本假定和命题

第一个真正关注资源基础问题的是Wernerfelt(1984)。他的研究是对迈克尔·波特关于竞争优势理论的一个有益的补充。波特关注的是产品市场定位,Wernerfelt关注的是资源的开发与获取以及由于控制资源的差异导致的绩效差异。二者之间的关系也是明显的,即产品市场定位的组合取决于企业所控制的资源的组合。Barney(1991)也研究了资源基础问题,分析了基于资源基础观的企业存在原因以及经济租金获取。资源基础理论除了遵循利润最大化和有限理性假定以外,还有资源异质性和资源不流动性两个基本假定。Peteraf(1993)在这些基本假定基础上提出了临时经济租金、临时竞争优势、持续竞争优势以及持续经济租金四个递进的命题。资金获得是指在不完全竞争的战略要素市场上,获得并开发资源的厂商可以通过使用这些资源制定并实施战略,至少可以获得一些临时经济租金;控制着有价值的、稀缺的和不能替代资源的厂商至少可以通过制定和实施战略获得临时竞争优势;在厂商控制的资源满足有价值、稀缺性和不可替代性条件下,如果供给是非弹性的,厂商就可以通过使用这些资源制定并实施战略,从而获得持续的竞争优势;持续使用有价值资源,制定并实施其他厂商预期不到的战略,就能赢得持续的经济租金。围绕这些基本命题,资源基础理论在战略管理、人力资源管理、市场营销、创业管理、管理信息系统、运营管理、技术与创新管理等领域都有了快速发展(Barney,J.and Arikan,A.M.,2001)。

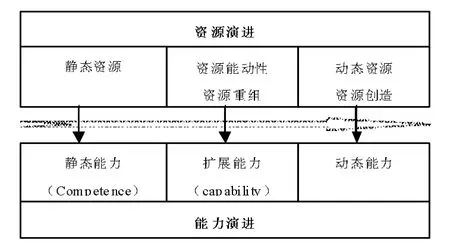

图2 资源演进与能力演进的关系

(2)从资源演进到能力演进

资源与能力有着紧密的关系,资源观的演进同时也推动了能力观的演进。在整个20世纪90年代的演进可以用一个框架图进行分析(图2)。

在图2中,资源的演进经过了静态资源、资源能动性和资源重组、动态资源的创造三个阶段。静态资源也就是Wernerfelt(1984)和Barney(1991)所说的资源概念,是厂商存续期间拥有的一种资本存量。这种资源具有价值性、稀缺性、难以模仿性和不可替代性四个方面的特征。与静态资源对应的是企业的静态能力,这种能力表现为资源异质性而导致的核心能力与绩效的差异。这种能力与差异会由于异质性资源的持续存在而存在。

当一个企业的资源没有被充分利用的时候,说明还有增长的余地。所以,“企业家”不仅应该看到现有资源约束下的“机会集”,还要主动地寻求现有剩余资源与其他资源的结合以及现有资源的重新组合,对机会集进行扩充。这就涉及到了资源功能的研究。如果说资源的能动性和资源的重组是立足于现有资源的多种用途或者资源之间的重新组合的话,那么资源创造则更进一步。它是在现有资源的基础上创造新的资源,这种资源是一种动态资源。

(3)企业间网络:资源能力的空间扩展与网络治理

Riemer和Klein(2006)认为,虽然资源基础观最初主要集中于单个厂商资源及其开发的分析,但这种分析也常常延伸到网络层面。为了和更大的公司或者其他网络进行竞争,就需要资源的联合开发(Klein and Kronen,1995)。和单个厂商的差异化战略类似,网络也需要解决核心能力和资源问题,以确保向市场提供独特的产品和服务价值。这就需要对网络资源库进行计划和协调,开发基于这些资源的产品和服务。并且还需要把合作伙伴的贡献整合为一个有机的整体,实现网络绩效目标。

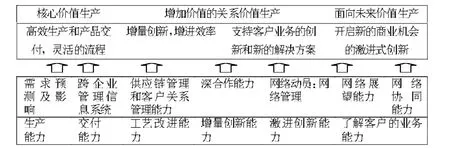

如果说资源基础理论中的动态资源与动态能力是侧重于单个企业的话,那么网络资源和网络能力则关注企业间资源和能力的互补与协同。M?ller,Svahn,Rajala and Tuomi-nen(2002)认为,动态能力(DCs)延伸了 RBV。 为了实现并保持竞争优势,动态能力理论探索了有价值资源是如何被创造和获得的。动态能力(DCs)根植于企业的管理和组织流程,旨在创造、协调、整合、重新配置或者转换资源。但他们认为目前的设定应该扩展至网络能力,并用图示的方式表示了网络价值生产中能力的变化(图3)。

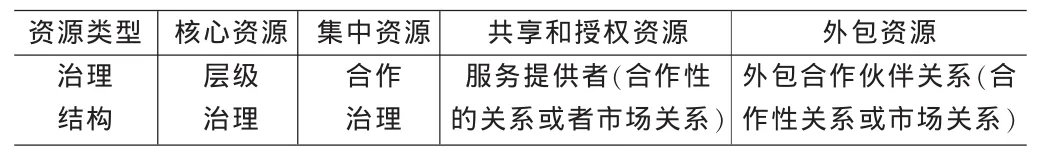

表2 资源类型和治理结构之间的关系

图3 价值生产与网络能力基础

Klein and Kronen(1995)在 Holland and Lockett(1994)分析的基础上,在IOS(组织间信息系统)作用的研究中,扩展了四个相互关联理论建构(治理结构、资产专有性、市场复杂性和协调战略)的研究框架,增加了资源作为第五个要素,并给出了相互之间的关系。在扩展的研究框架中,协调战略作为一个中心,连接了治理结构、市场和产业结构、交易和关系属性以及资源基础。也就是说协调战略之外的四个因素会产生相互的作用。其中,在资源对治理结构的影响研究中,Klein and Kronen(1995)进一步分析了不同资源对应的治理结构(表 2)。

总之,网络治理的目的可以归结为两个方面:一是为了节约交易成本并实现整体网络的利益最大化。实现的方式是组织间协调或社会机制的结构性嵌入。二是为了增进网络的整体竞争能力。实现的方式是网络中资源的互补与共享。

[1]Alchian,Demsetz.Production,Information Costs,and Economic Organization[J].American Economic Review,1972,62.

[2]刘晓广.经济和谐的内涵及制度基础[J].河南师范大学大学学报(哲学社会科学版),2009,(5).

[3]Barney,J.Arikan,A.M.The Resourcebased View:Origins and Implications[Z].Handbook of Strategic Management,2001.

[4]乔贵平.熊彼特对古典民主理论的批评及其建构[J].河南师范大学大学学报(哲学社会科学版),2009,(4).

[5]Barney,J.B.Firm Resources and Sustained Competitive Advantage[J].Journal of Management,1991,17.

(责任编辑/易永生)

F270

A

1002-6487(2010)23-0174-03

中国博士后科学基金资助项目(20080441099);河南省高等学校青年骨干教师资助计划(2008-108)

余志伟(1967-),男,河南光山人,博士研究生,高级经济师,研究方向:金融经济学。

张保胜(1970-),男,河南滑县人,博士后,副教授,研究方向:产业技术经济。