防护林工程社会效益监测评价体系初探

2010-09-11韩笑刘俊昌陈文汇

□文/韩笑 刘俊昌 陈文汇

防护林工程社会效益监测评价体系初探

□文/韩笑 刘俊昌 陈文汇

我国防护林工程自实施以来在改善环境方面取得了显著效益,同时也取得了促进当地农民生活水平提高、社会进步的一系列社会效益。本文对防护林的社会效益进行监测,以农户监测为基本对象,同时进行宏观社会调查,使用典型农户定点监测和一次性调查等方法,按照科学性、可操作性、系统性、相互独立性等原则,选取农民个人发展、农村可持续发展、促进社会进步三个层面的指标,建立监测评价指标体系。

监测体系;评价指标体系;防护林;社会效益

防护林是以发挥森林的各种防护效益为目的而营造的人工林,为我国森林五个林种之一,根据其防护目的和效能分为水源涵养林、水土保持林、防风固沙林、农田防护林、固岸护滩林等。我国“三北”防护林工程自1978年实施以来,取得了显著成效,在国际上被誉为“中国的绿色长城”,其所带来的效益一般通过生态效益、经济效益和社会效益三个方面来反映。目前,生态效益和经济效益的监测与评价已经有了较为成熟的方法,而社会效益的评价大多停留在定性阶段,还没有形成数量化的评价方法。究其原因,一方面是防护林建设工程开展时间较短,学科内的研究大多着眼于工程建设的开展和林种的培育方面;另一方面是社会效益本身的界定和监测有难度,很难将防护林工程带来的社会效益单独剥离出来。

近几十年全球经济快速发展,随之而来的是人类对资源的掠夺和对环境的破坏。当前资源环境问题已经是一个全球性的问题,我国对林业的态度也由疯狂开采利用转向资源导向型。在这种背景下,三北防护林产生的巨大社会效益已经引起了社会的广泛关注,因此本文对三北防护林的社会效益监测展开探讨。

一、防护林社会效益的内涵

防护林是生态环境建设的一个重要组成部分,而生态环境是人类社会赖以生存的基本条件。从表面上看,防护林防风固沙,改善了当地的自然条件,但从本质上来说,防护林对当地人类社会的生存和发展起着决定性作用。防护林的社会效益的内涵就是,对当地的社会环境的影响及产生的宏观社会效应,对当地实现社会发展目标和国民经济发展目标所做的贡献程度。而社会是由个体和不同的群体组成,因此对一定区域而言,防护林对不同群体和个体的效益总和就是防护林的社会效益。

结合我国国情和防护林建设区域的具体情况,防护林社会效益应包括以下三个方面:1、农民个体经济发展状况;2、农村经济发展状况;3、当地社会进步。

二、防护林社会效益的监测

监测是评价的基础,是保证评价结果真实可信的重要环节,全面系统而有目的地监测能够保证所获得的信息资料更充分,评价结果更具代表性、合理性和系统性。防护林主要是在农村开展建设,广大农民是防护林工程中最直接的生产者、经营者和受益者。因此,防护林社会效益监测应以农户为基本监测对象,同时进行宏观社会经济调查。

(一)监测布设。监测可分为农户监测和项目区宏观社会经济状况监测。农户监测按目的、内容和方法又可分为典型农户监测和样本农户监测。

1、典型农户监测。典型农户监测是选取典型,将监测区域内农户按生活水平分为好、中、差三个档次,每个档次选择典型代表进行监测,以便全面、深入地掌握监测区域内各个层级农户的生产生活状况。好、中、差的标准可按人均纯收入、人均粮食产量、恩格尔系数等指标来衡量。监测内容有固定资产情况、消费与经营收支情况、林业收入占人均收入之比、产品分配情况、劳动力使用情况等。

2、样本农户监测。在项目区按随机抽样方法,对乡、村、户各抽取一定的样本量,组成一个三阶样本。其目的是了解农村的生产生活状况,以保证监测成果具有一定的代表性。

3、项目区宏观社会效益监测。一般以行政县为单位,对宏观社会效益的监测可以从可量化的社会效益和潜在社会效益两方面进行。可量化的社会效益主要包括:剩余劳动力转移、义务教育普及率、产业结构变化率、恩格尔系数、耕地面积变化、粮食增产量、林牧业收入所占县域经济比重、农村社会服务体系进步情况,等等;潜在社会效益主要包括:旅游观赏的价值、农民对防护林作用的认识程度,等等。

(二)监测方法

1、典型农户定点监测。对被选取的典型农户,进行长期、连续、定点监测。对典型农户进行必要的培训,定期指导,按固定表式连续做好记录,当月汇总记录成果。

2、一次性调查。采用问卷或表格笔录的形式对项目区样本农户和宏观经济效益进行调查。以年为周期,每周期内调查一次,事先拟好调查问卷或表格的内容,进行逐户调查。

三、防护林社会效益评价

(一)基本原则

1、科学性原则。防护林工程社会效益评价必须采用科学的评价指标体系和评价方法。指标的选取应以科学原理为依据,数据的获取要保证来源的准确性和处理方法的科学性。

2、可操作性原则。指标的设计在保证科学合理的前提下,还要兼顾数据的可取得性和指标的可测性,避免指标浪费的情况出现。

3、系统性原则。指标体系作为一个有机整体,应该全面、系统地反映和度量防护林社会效益状况,多学科、多部门、多领域协作,运用系统观点和系统分析方法,才能取得最佳社会效益。

4、相互独立性原则。描述社会效益的指标间往往存在信息的重叠,因此在选择指标时,应尽可能选择具有独立性的指标,从而增加评价的准确性和科学性。

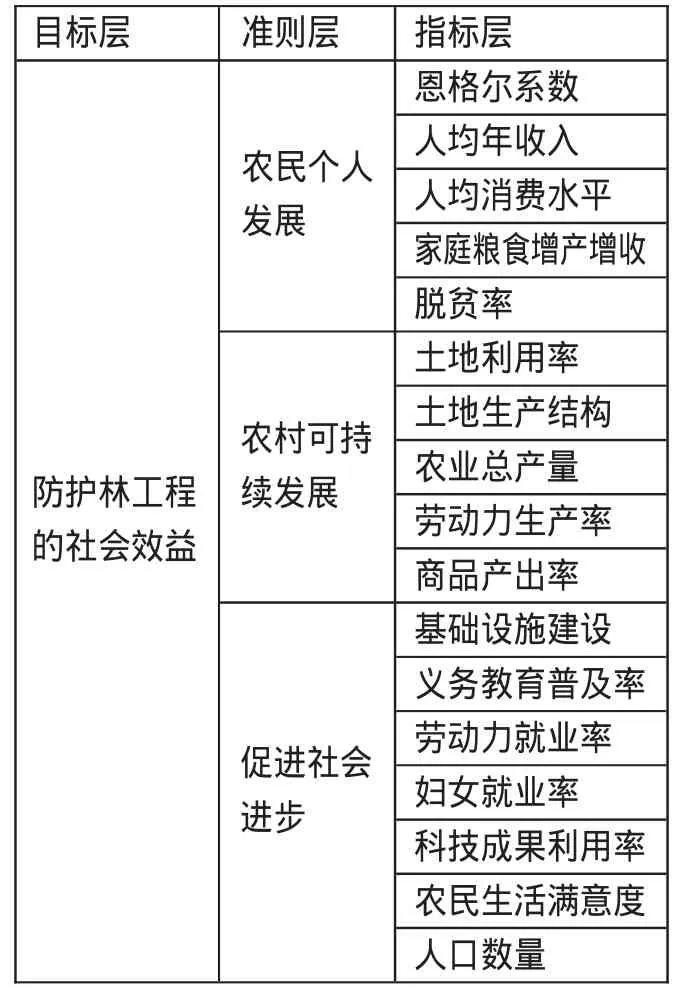

(二)评价指标。评价指标体系必须既能反映综合效益,又能反映社会价值,既有助于总体规划目标的实现,又能提出便于对照执行的具体准则。防护栏工程自开展以来,森林资源显著增长、环境效益极大发挥,使得工程区粮食产量稳步提高,农民生活水平得到改善,区域经济发展良好,当地社会整体状况有了较大进步。为此,从农民个人发展、农村可持续发展、促进社会进步三个方面建立目标层、准则层、指标层三级评价指标体系。

表1 防护林社会效益评价指标体系

1、农民个人发展。我国是农业大国,农村人口占总人口相当大的比重,我国同时也是一个发展中国家,还有很长的发展经济的道路要走,扶贫工作还要大力开展。而防护林工程的开展对于促进解决农民温饱问题、帮助农村人口脱贫致富具有重要意义。

农村个人发展方面可以选取如下指标:(1)好、中、差农户数量的变化;(2)小康、温饱、脱贫家庭数量的变化;(3)农村家庭恩格尔系数;(4)人均纯收入;(5)人均消费水平;(6)粮食、果品等增产增收的变化。

2、农村可持续发展。防护林工程作为一项基础工程,自开展以来充分发挥了防风固沙、改善环境的生态效益,奠定了农业发展的基础,使得项目区生态环境得以改善,农业生产生活条件得到显著改善,促进了当地经济发展,农村可持续发展得到有力保障。主要体现在以下方面:

(1)土地生产率的提高。防护林工程开展之后,农地遭风沙侵蚀的现象得到缓解,农田结构得到充分合理的利用,有了良好生态环境的保障,农业总产量提高,从而土地生产率得到提高。

(2)劳动力生产率的提高。由于改善了农业生产方式,农业总产值不断提高,因此劳动力投入在生产经营中的效率也在不断提高,体现了农业生产力本质上的变化。

(3)商品产出率的提高。防护林工程的实施改善了当地农民的生活,一部分农民先富起来,有了富余资金用来从事商品活动。可以说,防护林工程促进了自给自足的小农经济向农业商品化经济发展,这是农村经济发展的重要途径。

3、促进社会进步。防护林工程的开展促进当地农民脱贫致富、地方经济发展的同时,也对当地社会进步产生着影响,随着物质文明的发展,精神文明方面的需求也逐渐旺盛起来。促进社会进步具体包括以下几个方面:

(1)农村基础设施的改善。道路、供水、供电情况的改善等。

(2)农村社会服务体系状况。指对教育方面(义务教育普及率、受教育水平改善状况)、医疗体系建设方面(社区卫生服务站的数量、农民医保参保率)等的影响。

(3)就业状况。包括农村剩余劳动力就业情况、妇女就业情况、劳动力普及率等。

(4)农业科技成果应用情况。科学技术是第一生产力,科技进步是社会进步的一个标志。农业科技成果投入市场进行推广运用,是进一步促进农村经济发展的有效手段。

(5)农民对工程的认识程度。包括农民对工程开展的认识,对生态环境改善的评价,对目前生活状况的满意度等。

(三)评价指标体系。根据以上选取的评价指标,通过德尔菲法匿名征询、AHP定量分析二者相结合,建立社会效益层次化评价指标体系。(表1)

四、结语

我国防护林工程开展范围广大,各项目实施地区发展程度很不一致,而且社会效益评价是一项复杂的系统工程,涉及因素很多,因此本文设计的防护林社会效益监测评价体系只是从宏观角度进行的初步探讨,对于特定的评价区域应根据实际情况进行指标的筛选和补充。

(作者单位:北京林业大学经济管理学院)

[1]国家林业局.退耕还林工程社会经济效益监测与评价指标.中国标准出版社,2008.9.

[2]龙勤,支玲,邹平.退耕还林区域后续可持续发展能力评价指标应用研究——以云南省元阳县为例[J].林业经济问题,2008.6.

[3]姚军.浅谈“三北”防护林工程效益监测体系建设[J].科技信息,2009.3.

[4]付明胜,马三保,艾绍周等.韭园沟示范区水土保持效益监测探讨[J].中国水土保持,2005.9.

[5]钟石强.广西退耕还林工程实施效果评价指标体系探讨[J].林业调查规划,2004.5.

F32

A