DSL中基于MTL的共模传输

2010-09-04周新星李有明吕艳娟

周新星,李有明,吕艳娟

(宁波大学通信技术研究所,浙江宁波315211)

0 引 言

作为当前主流宽带接入方式的DSL技术一直随着宽带业务的发展在不断地改进,通过扩展频谱、改善功率谱密度、缩短环路距离等措施,来提升DSL接入的传输性能和速率,以满足用户和带宽业务需求。为了支持网络电视(IPTV)、网络游戏、P2P分享以及其它对带宽要求极高的应用业务,要求未来网络传输速度达100Mbps。因此如何进一步提高现有DSL的数据传输速度已经成为了当前研究的热点。目前已有的DSL技术都是一种基于差模传输的方式,然而该传输方式下要进一步提高速率已很困难。Bin Lee[1-3]提出了一种基于多传输线理论(MTL)的共模传输方式,其原理是把现有成对双绞线的单根线作为一个信道来传输数据,例如一个包含了2N条线的电缆包一方面可以被看作为N×N的差模信道,同时又可以被看作成(2N-1)×(2N-1)的共模信道,这样为整个系统的性能提高提供了很大的空间。但是,Bin Lee并没有给出共模信道作为MIMO系统发送端和接收端的阻抗配置。目前在关于差模传输方式的文章比较多[4、5],而在共模领域的研究较少。Sumanth[6、7]提出了用电缆包的外层金属壳作为共模信道的参考线,这主要适用于在屏蔽状态下的双绞线,而现今正在大量应用的尤其是局域网中是非屏蔽的电缆,因此该方法使用范围有限。本文对已有的共模传输方式进行了改进,提出了把电阻-电感-电容-电导(RLCG)模型[6、7]拓展到每条双绞线当中以获得MIMO传输所需要的各种参数,并利用求得的特征阻抗确定如何在电缆包中消除回波,从而最终实现了在非屏蔽状态下共模信道的MIMO传输,实验结果对比了理论仿真和测试数据,验证了理论的正确性和仿真结果的准确性。

1 电缆包中的MIMO模型

在DSL网络中串音干扰是影响传输数据质量的最大因素,串音干扰是由于同一根电缆中相临近的双绞线中的电磁脉冲相互耦合而形成的噪声。电缆包内的MIMO信道响应可以表示为:

式中,X是输入列向量,Y是输出列向量,N表示噪声,它包含噪声和其它背景噪声。

2 MIMO系统的理论

建立MIMO系统的电路理论是完全基于C.R.Paul[8、9]的MTL理论,为了应用此理论,整个环路被看作为许多电路模块的串联,对于每个电路模块内部所有导线的位置是固定的,并且随着电路模块的位置不同而变化从而模拟出实际电缆包内部双绞线的扭转模型。

2.1 端口模型

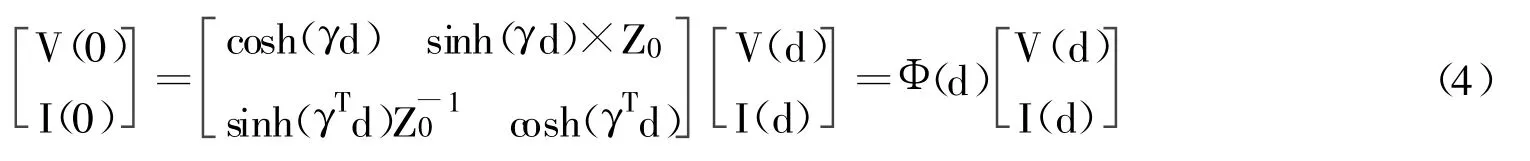

对于双绞线可以用ABCD模型来表示:

式中,V1和I1代表输入到端口内的电压和电流,而V2和I2代表从端口输出的电压和电流,A、B、C、D是频率的复函数,Φ是链参数矩阵,它们表征了端口网络的特性。

对于N条传输线的递增模型,它代表了一个在无限小长度的电路模块:

式中,链参数矩阵为Φ(d)为(2N-1)×(2N-1),这样输入输出的电压和电流的关系可以表示为:为信道的特征阻抗。

2.2 电缆的单位长度参数

通过研究导线上电流经过时的磁通量,矩阵L中的元素可表达为:

式中,1ii表示导线i的自感,它是L的主对角线元素,1ij是导线i和导线j之间的互感,它是L的非主对角线元素,dij表示导线i和导线j的中心之间的距离,ωr表示导线的半径。在同质媒介中,矩阵L,C,G有以下关系:

3 模型建立

3.1 离散扭转几何模型

为了更加准确地分析双绞线扭转带来的耦合效应,本文采用离散扭转模型DRM(Discrete Rotation Model),另外对于每个扭转周期,双绞线被平均地分割为许多电路模块,并随着线的延伸和扭转不断地改变着自身的相位。本文以两对双绞线的扭转角度在90°以内时给出计算公式d1,d2,d13,d20,d12,d30,限于篇幅,具体表达式省略。

3.2 MIMO信道传递函数

为了获得MIMO信道传递函数,输入-输出的电压传递函数需要计算出来,输入-输出的矩阵传递函数T可以定义为:

式中,V(0),V(1)为输入和输出的电压传输矢量,YL为负载端的导纳矩阵,另外输入端的导纳矩阵为Y1:

假设源端的阻抗矩阵为YS,则整个信道的传递函数可以写为:

本文以N端口网络为例,在同时有激励电源的情况下利用诺顿和戴为宁定理来计算带有发送端和接收端的负载配置。

4 实验结果

模拟了在300m的两对双绞线上信道的性能,电缆的类型是24AWG,两对双绞线的扭转速率分别为3.8和4.6 inch,信道的带宽为18M,共有4 096个子载波,每个子载波为4.312 5kHz,源端和负载端的电阻为200Ω,不进行扭转的双绞线头部和尾部为0.1m,采样点数为80,拟定扭转速率在空间上符合均匀分布的变化速率,均匀分布的阈值为0.1,另外设定每对双绞线的旋转中心不随时间和空间变化,两对双绞线的距离为单根线直径的两倍,相互耦合调整系数为10.1。实测信道和仿真结果分别如图1,2所示。

图1 模拟数据vs实测数据

图2 线1的信道特征

实验结果表明差模信道的幅度和FEXT极大地逼近实测值,验证了模拟数据的正确性。

5 结束语

本文给出了在非屏蔽双绞线上进行共模传输的建模过程,利用矢量传输技术把电缆包看成是MIMO模型,可以看到和参考线临近的线对周围的传输线有很强的串音干扰,而成对的双绞线对参考线相临线的影响基本相同,这也验证了电磁耦合的对称性,根据实际情况进行阻抗的匹配可以有效消除信道幅值的波动,另外在N对双绞线上在不改变原有差模信道的基础上可以加上(2N-1)×(2N-1)共模信号,这为数据传输速率的有效提高提供了可能。

[1]Lee B,Cioffi J,Jagannathan S,etal.Gigabit DSL[J].IEEE Trans on Commun,2007,55(9):1 689-1 962.

[2]Lee B,Cioffi J,Jagannathan S,etal.Binder MIMO Channels[J].IEEE Trans on Commun,2007,55(8):1 617-1 628.

[3]Lee Bin.Binder MIMO Channel[D].Stanford:Department of Electrical Engineering Stanford University,CA,2004.

[4]Jagannathan Sumanth,Pourahmad Vahbod,Seong Kibeom.Common-Mode Data TransmissionUsing the Binder Sheath in Digital Subscriber Lines[J].IEEE trans on Commun,2009,57(3):831-840.

[5]Jagannathan Sumanth.Interference andOutage Optimization inMulti-user milti-carrier Communication Systems[D].Stanford:Department of Electrical Engineering Stanford University CA,2008.

[6]Paul C R,McKnight J W.Prediction of crosstalk involving twisted pairs of wires—Part I:A transmission-line model for twisted-wire pairs[J].IEEE Trans on Electromagnetic Compatibility,1979,21(2):92-105.

[7]Paul C R.Introduction to Electromagnetic Compatibility[M].Canada:JohnWiley&Sons,1992:713-751.