浅水三角洲沉积模式①

2010-09-04张昌民尹太举朱永进柯兰梅

张昌民 尹太举 朱永进 柯兰梅

(长江大学地球科学学院湖北荆州434023)

浅水三角洲沉积模式①

张昌民 尹太举 朱永进 柯兰梅

(长江大学地球科学学院湖北荆州434023)

浅水湖盆三角洲与一般三角洲具有明显的差异,为弄清浅水三角洲的沉积特征和砂体分布规律,以现代沉积、地震属性反演和密井网区解剖,确定了两种特征截然不同的浅水湖盆三角洲,即枝状的分流河道型三角洲和连片的分流砂坝型三角洲(现代洞庭湖和鄱阳湖、尕斯N1—N21油田、BZ28和BZ26区块三维地震属性)。枝状三角洲骨架砂体发育的主体为天然堤,三角洲呈现出明显的树枝状,各朵体分散、朵体间不连接或通过决口水道连接。三角洲整体上不具备广阔的平原相带,呈现出窄条状的特征。分流砂坝型三角洲发育的主体是分流砂坝,砂呈现朵状、坨状,朵体发育集中,基本上呈现片状分布,在各朵体之间部位会发育分流间湾沉积,但常常因朵体增长而被填充,最终常表现为浅水沼泽。

浅水湖盆三角洲沉积模式分流砂坝分支河道砂体形态

三角洲被定义为河流入海(湖)后形成的常具有扇形特征的沉积体。基于水体类型分为湖泊三角洲和海洋三角洲,而基于水动力特征,又划为河控、浪控和潮汐三角洲,基于三角洲的沉积特征构成又划分为细粒和粗粒三角洲。从流域盆地特征、沉积物供给、水体深度、沉积粒度等方面总结三角洲的控制因素[1,2],特别是基于基准面旋回的可容纳空间分析,为三角洲形成过程分析提供了较好的思路[3~6]。三角洲沉积机理研究更多地集中在河口区沉积过程,主要讨论了湖盆(洋盆)顶托作用下的分流作用和波浪、潮汐的改造作用[7~9],着重强调了分流作用和河口坝的形成,尤其是河流进积和波浪对河口沉积物筛选形成反粒序河口坝的传统观点,得到了广泛的认可,并被用于三角洲形成的解释。然而在河流入湖区,河流并不一定能够像所期望的那样不断分流,形成一个个具有独立外形的河口砂坝,而对于已有的现代沉积的观察也表明,在不同的沉积背景下有可能在一次分流中形成一系列小的河口坝,进而发育成天然堤[9,10]。而湖泊波浪强度到底有多强,对沉积作用到底有多大的影响,目前还有很多不确定的因素。

尽管对形成于不同水深的三角洲已有所认识,明确了在较浅水环境下三角洲与较深水的特征存在差异[11],但还没有能够真正地将浅水湖盆三角洲单元作为一种独立端元来进行深入的研究。甚至由于对浅水认识的不统一,对浅水湖盆三角洲的界定也还不统一。国内研究者将大庆油田、鄂尔多斯盆地的主力储层段界定为浅水湖盆三角洲沉积,讨论了该类湖盆水动力特征、三角洲模式及其控制因素[12,13~18],然而从目前的研究看,这些层段都存在半深湖沉积,与渤海海域新近系、青海油砂山组所发育的以滨浅湖为主的极浅水湖盆三角洲有着较明显的区别,应归入一般三角洲范畴。而对于真正的以浅湖、滨湖为背景的浅湖三角洲,有研究者将其称为末端扇或末端分流河道体系[19~22],将其与扇体系进行类比,基本上忽略了湖盆水体对其的作用,这显然也有失真实。渤海海域浅水湖盆三角洲研究中尽管已识别出了浅水湖泊和三角洲,并对其特征和成藏特点进行了一定研究[23],但对于其成因和模式还没有深入的讨论,而浅水湖盆三角洲广阔的油气勘探前景需要明确的模式指导砂体分布预测。在现代沉积、密井网砂体解剖及地震储层预测的基础上,笔者对浅水湖分三角洲的特征和模式进行了讨论,以期为后期的勘探提供指导。

1 河口区沉积特征

河流入湖(海)后,其环境的能量特征与陆上发生了显著变化。陆上主要是受水的惯性力、河床的摩擦力、地形坡度造成的由重力而形成的附加驱动力及河面之上的空气摩擦力,其中河流水体本身的惯性力、地形坡度造成的附加动力起着决定作用。入湖后,河流的前端出现了停滞水体,对河水流动具有明显的阻挡作用。在湖(海)水的阻挡下,基于河水与湖(海)水的密度不同,其有三种混合和流动的方式:即高密度河水的底部异重流、低密度河水的上部漂浮流及具有相近水体密度的快速混合流,在三种方式下河流向湖(海)的推进能力和方式也有很大的差别[24]。但无论在那种方式下,湖水本身对入湖水体都具有很强的阻挡作用,导致其流速快速降低、携带沉积物能力很快下降,沉积物在河口区大量堆积而形成河口区沉积体。

河口区沉积物沉积的最明显特征是分流砂坝(河口砂坝)的出现与分流河道的发育与演化。传统观点认为河口砂坝是河流在入湖后其河流入海(湖)的河口区,水流展宽和潮流的顶托作用使流速骤减,河流底负载下沉而堆积成水下浅滩,浅滩淤高、增大,露出水面,形成新月型河口砂坝[25],即拦门砂坝。河口坝出现后,水流便从砂坝顶端(近岸端)分成两股,形成两个分支河道(分流河道),并向外侧扩展。分支河道向前发展,在河口处又会出现新的次一级河口砂坝。这一过程不断重复,就形成了一个喇叭形向海延伸的多叉道河网系统,这一系统的不断重复和推进便形成了三角洲。这一观点的核心是分流区形成多级河口坝构成了三角洲的主体,应该成为三角洲砂体的骨架,即在多级展布的河口砂坝的基础上,河流沉积因分流作用而弱化,成为砂坝沉积的背景沉积。在现代的沉积中此种类型的河口也确实非常普遍,特别是在宽展的河口,笔者在三门峡水库宏农涧入水库的河口区便观察到了这一非常明显的特征,而现代长江口沉积的特征将这一特点更清晰地展现于人们眼前(当然长江口的河口坝还受潮汐的影响)。

基于现代沉积的观察,不少学者建立起了各种河口区的沉积模式,特别是菲斯克的河口坝形成模式更是得到了大家的普遍认可[25]。此模式中将河口坝与分流河道融合为一复合砂体,河道作为砂体的供砂通道,仅分布于河口坝顶部的中心部位,而砂体主体则是河口坝。这一模式与笔者所观察的实例有较大的差异,主要体现在现代沉积地貌上河坝共处,分流河道展布区内部分区域为分流砂坝所占据,这至少说明,此类模式并非河口区沉积的唯一模式。Donaldson所总结的河口区模式与此模式极为相似[26],也是将河口坝作为主体,而河道仅是主体沉积中沉积物搬运通道,而且在河口坝形成中一直保持活动,这一模式的实质是将同期砂体都归入到河口坝沉积,这虽解释了河口坝的形成过程,但却不利于区分河口区各种砂体,而且也未能将河口坝的形成过程和机理阐述清楚。

关于河口区沉积讨论的另一重点是河道外动力的影响,或者说是波浪和潮汐对三角洲形成的影响,而且基于这两种能量对三角洲的改造将三角洲进行了分类,传统中也将三角洲中河口坝反粒序和席状砂的形成归因于波浪改造作用。然而在内陆湖盆三角洲研究中也发现,河口坝粒序并不是只具有反粒序特征,此时的波浪所造成的影响可能就不会象原来认为的那么大。

对于河口区沉积演化特征传统观点之一是认为随着分流砂坝的发育和河道的多级分流,形成多级分流砂坝,构成三角洲骨架。另一观点则是分流砂坝下陷埋藏,分流河道跨越砂坝,在更近湖盆中心区形成新的分流砂坝。这两种方式都有可能出现,然而却没有解释分流河道进一步发育是如何形成的、在其发育的过程中其地貌形态或沉积环境是如何转换的、原来沉积物如何进一步演化最终形成三角洲的等一系列问题。

对现代河口区沉积观察时笔者发现,原来的模式过于理想化,事实上河口区的发育尽管是沿着两种模式发育,但其发育形式与传统观点还是有差异的。一是河口坝的发育,并不是在河口形成一个河口坝,促使河道分流,然后再进一步形成次级或更次级的河口坝,而是在河口形成一系列的小型底形,这些小型底形形成了河口坝的雏形,随分流河道中沉积物的进一步沉积,部分底形连片形成河口坝,而部分底形则被破坏成为河道的河床,而次一级的河口坝的形成则是更远处的底形进一步发育的结果,这些处于不同地区的河口坝有可能是不同时期的,正如传统观点的远离河口形成更晚的特征,也可能是同时或近同时形成的,但其形成时同时也接受改造。二是关于分流河道,传统观点中分流河道的形成是局限于分流砂坝坝核中,作为远距离运砂的通道,这与枝状三角洲的特征相匹配,但也有一些问题,就是河道侧缘的堤岸沉积,传统中是河道切过分流砂坝而直接向前推进,此时并不形成堤岸,后期在水体上涨时在分流砂坝的侧缘部位形成泥质堤岸。在实际观察中发现堤岸的形成并不是后期的结果,而是同期沉积的产物,也是河口小型分流砂坝底形进一步发育的产物,那些在河道分流较弱的方向,沉积物堆积较快,易于连片,当其连片将河道与外部水体完全割裂开时,便形成了分流河道的堤岸。同时另一种模式下的分流河道发育,还没有文献探讨,即在非限定性的河口区,并没有形成连片的堤岸,而是形成一系列的相对分隔开的分流河道,此时分流河道是什么特征,具有什么样的展布特点?对于现代沉积观察及地下砂体发育的分析,表明此时的模式是在片状河道沉积背景下,分流砂坝镶嵌于河道砂之中,分汊河道是砂体沉积的背景,大面积的分流河道砂连片分布,但由于是过水环境,可能沉积厚度不会很大,只有在局部地形较低或下沉较快区会形成较厚的砂体,此时处形成的分流河道砂体具有传统的正粒序的特征。若整个河口区废弃,那么便会在河道中填积后期的悬移沉积,整体上形成分流河道以泥质为主,分流砂坝构成优势储层的特点。

若将观察的时窗开的更大一些,那么在研究中又会遇到另外一个问题,即同一时窗中不同相的叠置及相归属的确认问题。在前面的讨论中谈到堤岸的形成是由河口坝进一步发育的结果,而一部分的河口坝在沉积后可能会因为水位下降出露成洲,沼泽化构成三角洲平原,这些相转化问题会使三角洲内部相构成分析更为复杂,难于界定其归属。

2 浅水三角洲的识别与砂体形态追踪

2.1 密井网砂体形态剖析

利用密井网对浅水砂体进行解剖,发现了两种类型砂体分布样式,具有完全不同的砂体形态,代表了不同沉积环境,从而预示了不同的沉积模式。

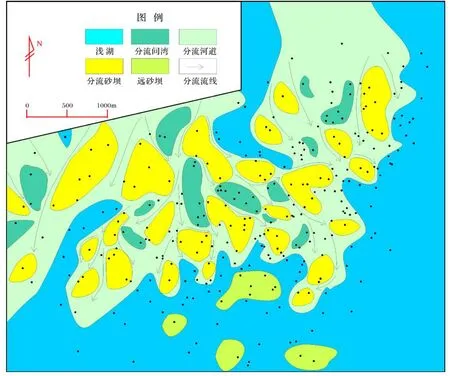

研究表明,尕斯N1—N12和跃进Ⅱ号新近系沉积为砂泥岩地层,砂岩粒度为以中细砂到粉砂,具有水下沉积特征,泥岩颜色相对较浅,不发育深水沉积,属浅水三角洲沉积。对该区的砂体展布特征研究表明,该区的砂体特征各不相同,具有独特的分布样式。2.1.1连片分布砂体

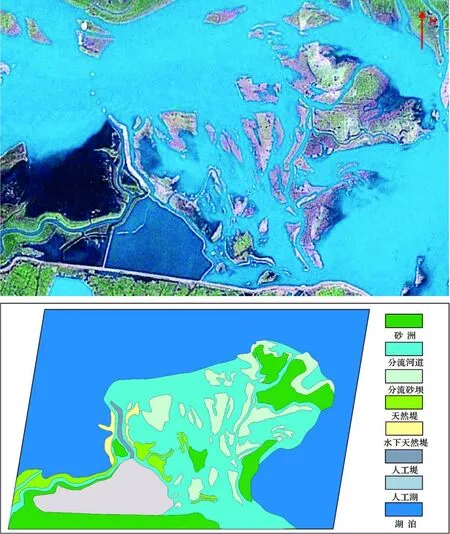

图1 尕斯上盘密井网砂体解剖及沉积相分布Fig.1 Sedi mentary faciesmap of GasiN1—N12(upthrow),a mature oil field,Qaidam Basin

尕斯N1—N12上盘及跃进II号油藏砂体解剖中发现砂体具有较好的连片性,基本上全区分布,基于三角洲前缘的沉积背景,其砂体应归为分流河道、河口坝和席状砂,详细研究表明这些连片砂体具有一定的厚度,多具正韵律,尽管面上连片分布,但厚度并不稳定,具有较大的变化,内部沉积构造具有河道常见的交错层理,说明其沉积时具有一定的底形。除此之外,在连片砂体中的很多部位,砂体在一定的区域内尖灭,表明其沉积时或由于底形或由于剥蚀而没有明显的砂体沉积。这表明其不具有席状砂特征,应主要为分流河道砂体,但进一步研究表明,砂体厚度变化较大,局部部位厚度可厚达一般部位的2~3倍,而且这些厚度大的区域的分布并不具有连片性,而是以一种间断的方式出现,喻示这些地方可能具有不同的成因。从分流河道本身的沉积看,在宽广河口区,河道分散其流量后,前缘分流河道应是相对均匀的、连续的,而本区显然与此不太相适应。局部厚度成因应与原始底形有关,而这可能与分流砂坝相关。据此思路,将厚度较大区作为分流砂坝,那么砂体所揭示的原始沉积的底形和微相构成便具有如图1所示的特征。

2.1.2 局限分布砂体

在解剖中也发现有另外一种相对局限、窄条带状展布的砂体类型。与前一种相比,其分布不具有连片性,仅在局部区域分布,而且分布方向与湖岸线垂直,密井网控制下,在垂直于走向方向难于被两口井同时钻遇,宽度多在200 m以内,显示其沉积受限,并非是一种宽展的河口形态,而是一种限定性的河道沉积,基于此认定其应为窄条带分流河道沉积为骨架的沉积格局(图2)

2.2 地震属性砂体识别与追踪

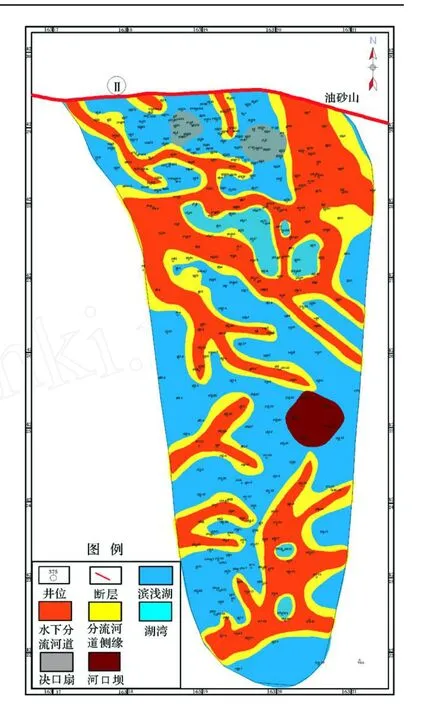

渤海海域新近系明化镇组下段为一套浅水湖盆砂泥岩互层沉积,整体上具有较低的砂地比,砂体在地震上可得到较好的识别。依据地震属性特征对砂体发育进行识别和追踪,在该地区同样发现两类不同的砂体类型。研究中以划分的砂组为基础,将研究时窗细化,时窗大约为40~50 ms,很好地体现了短时段砂体发育特征。

在对BZ26-3三维地震区的属性分析发现三角洲砂体有明显的分异和变化,基本上可归为两种类型(图3),一种呈现出明显的枝状,另一种则呈现出较连续的片状。

图2 尕斯下盘密井网砂体解剖及沉积相分布Fig.2 Sedimentary faciesmap of GasiN1-N12(down block),a mature oil field,Qaidam Basin

如图3上图该时窗内高幅值基本上在区内都有发育,但分布相对零散,但也有一定的规律。在图中部东西方向相对较为连续,基本上呈条带状,可能是较连续的河道带的响应特征。而上部和下部高幅带相对更为分散,但在分散的背景下,仔细观察又表明具有方向性,砂体发育呈窄条带状特征,其条带的方向变化较大,而且具有向中间汇聚的特征。这种振幅响应特征可能与局限发育的分流河道相关。条带状高振幅异常代表了局限分流河道,中间高幅缺失及高幅方向的指向可能喻示了分流河道向低洼地区的汇聚。

图3 BZ26-3三维区三角洲砂体形态追踪Fig.3 RMS seis mic attributes ofBZ26-3 showing different deltaic sand pattern

图3 下图时窗中的砂体高振幅响应更为连续,基本上呈现出连片特点。尤其是图的右上部高振幅异常基本连片分布,呈现出两个明显的朵体特征。而其它部相对较为分散,特别是在西部,高幅响应区虽分分布较广,但内部连续性较差,呈现出一定的窄条带状特点。这表明在这一时窗区间内,工区整体上发育的是以连片状砂体为主,特别是中、北部更为明显,砂体主要经北西向推入盆内,而中南部可能是低洼地,砂体发育相对较差,砂体由周缘各个方向汇向此处。

3 现代沉积中的浅水三角洲特征

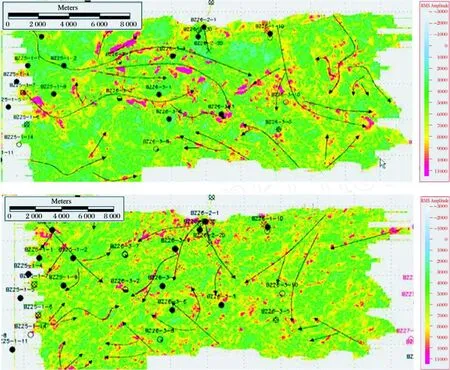

用Google Earth平台提供的卫星照片,对洞庭湖、鄱阳湖现代沉积进行了研究,发现了两种类型的三角洲。一是以天然堤为主体的枝状三角洲,另一是以分流砂坝为主体的朵状三角洲,这两类三角洲在沉积上各具特点,显示了不同的内部结构特征。

3.1 洞庭湖现代沉积解剖

在洞庭湖现代沉积中,东洞庭湖与南洞庭湖发育了两种截然不同类型的浅水三角洲。东洞庭湖主要发育分支河道型浅水三角洲(图4),三角洲的前缘呈枝状展布,河道为顺直型分流河道,向湖内延伸较远。其沉积主体为各个河流砂坝连接而成的天然堤,而水下天然堤快速沼泽化出露。天然堤较河道要宽许多,有的可达河道宽度的4~5倍。此种三角洲的发育与东洞庭湖河口区水动力条件相关。该区波浪作用较弱,基本不能对入湖沉积进行改造,泥砂沿河道堆积延伸,形成长条形伸入湖中。同时比较稳定的河道两侧发育有天然堤,天然堤又起着约束水流的作用,使得河道能继续向湖里推进。东洞庭湖的湖水较浅,天然堤沉积后迅速的成沼泽化出露水面。天然堤一旦被洪水冲毁,就形成了新的汊流。在河口处发育少量的分流砂坝。

而在南洞庭湖,主要发育分流砂坝型浅水三角洲(图5)。其特点是前缘呈朵状展布,这是河流与湖泊共同改造的结果,而且前缘相带相比东洞庭湖的分支河道型三角洲的前缘相带要窄许多。此类三角洲的沉积骨架为砂坝,在后期不断接受沉积或遇枯水期后出露水面,逐渐演化成砂洲、沼泽。此类三角洲平原为前缘沼泽化的结果,而并非是像常规三角洲的同期沉积。

在南洞庭湖,湖水的改造作用增强,河流和湖泊共同作用,常形成扇形三角洲。河流携带了大量的泥砂入湖,在入湖处迅速堆积,形成了分流砂坝,由于湖水较浅,砂坝出露水面,两个或两个以上砂坝相连形成较大的砂洲,与河道一同形成三角洲前缘。三角洲上河道变迁频繁,分流砂坝被冲刷或形成新的分流砂坝。

3.2 鄱阳湖现代沉积学解剖

在鄱阳湖现代沉积中,浅水三角洲沉积同样非常发育,与洞庭湖发育的浅水三角洲非常类似。在鄱阳湖东部主要发育分支河道型浅水三角洲(图6)。三角洲前缘呈条带状展布,分流河道以顺直型为主,并向湖内不断延伸且有些河道延伸较远。其沉积主体为天然堤,是由各个砂坝相连而成,而水下天然堤则快速出露并沼泽化。在此类三角洲中,水上天然堤较分流河道宽许多,有的可达河道宽度的4~5倍。鄱阳湖的分支河道型三角洲形成过程与东洞庭湖分支河道型三角洲形成过程类似。由于河口区较弱的波浪作用,泥砂的堆积量超过了波浪的侵蚀量,泥沙沿着河道向前堆积延伸,形成了长条形沙嘴伸入湖中。两侧发育天然堤,由于湖水较浅,河道后端先接受沉积的天然堤最终出露水面并沼泽化,前段仍然发育水下天然堤。天然堤被冲毁,就产生了新的分流河道与天然堤。在河流入湖处,泥砂堆积发育少量的分流砂坝。

图4 东洞庭分支河道型浅水三角洲沉积微相图Fig.4 Distributary channel type shallow water delta from EastDongtingLake

图5 南洞庭分流砂坝型浅水三角洲沉积微相图Fig.5 Distributary bars-dominated shallow water delta from South DongtingLake

而在鄱阳湖的南部则主要发育分流砂坝型浅水三角洲(图7)。分流砂坝型浅水三角洲的前缘呈朵状展布,推测是河流与湖泊共同改造的结果,在三角洲前缘,分流河道有许多分支,并且前缘相带与鄱阳湖东部的分支河道型三角洲的前缘相带相比要窄许多。砂坝是此类三角洲的沉积骨架,并在后期不断接受沉积后出露水面,逐渐演化成砂洲、沼泽。此类三角洲平原并非是像常规三角洲的同期沉积,而是前缘沼泽化的结果。

图6 鄱阳湖分支河道型浅水三角洲沉积微相Fig.6 Distributary channel type shallow water delta from PoyangLacustrine

鄱阳湖南部的分流砂坝型浅水三角洲与南洞庭湖的浅水三角洲形态上并不相似。鄱阳湖南部的波浪作用较弱,地势较为平缓,在入湖处泥砂成片堆积,形成了分流砂坝。由于河流水动力较强,河流改道频繁,形成了许多的分支河道并对分流砂坝不断的冲刷,因此三角洲不断的向前推进,并在入湖处发育了大量的分流砂坝。由于湖水较浅的缘故,一些砂坝快速成沼泽化出露水面,形成砂洲。

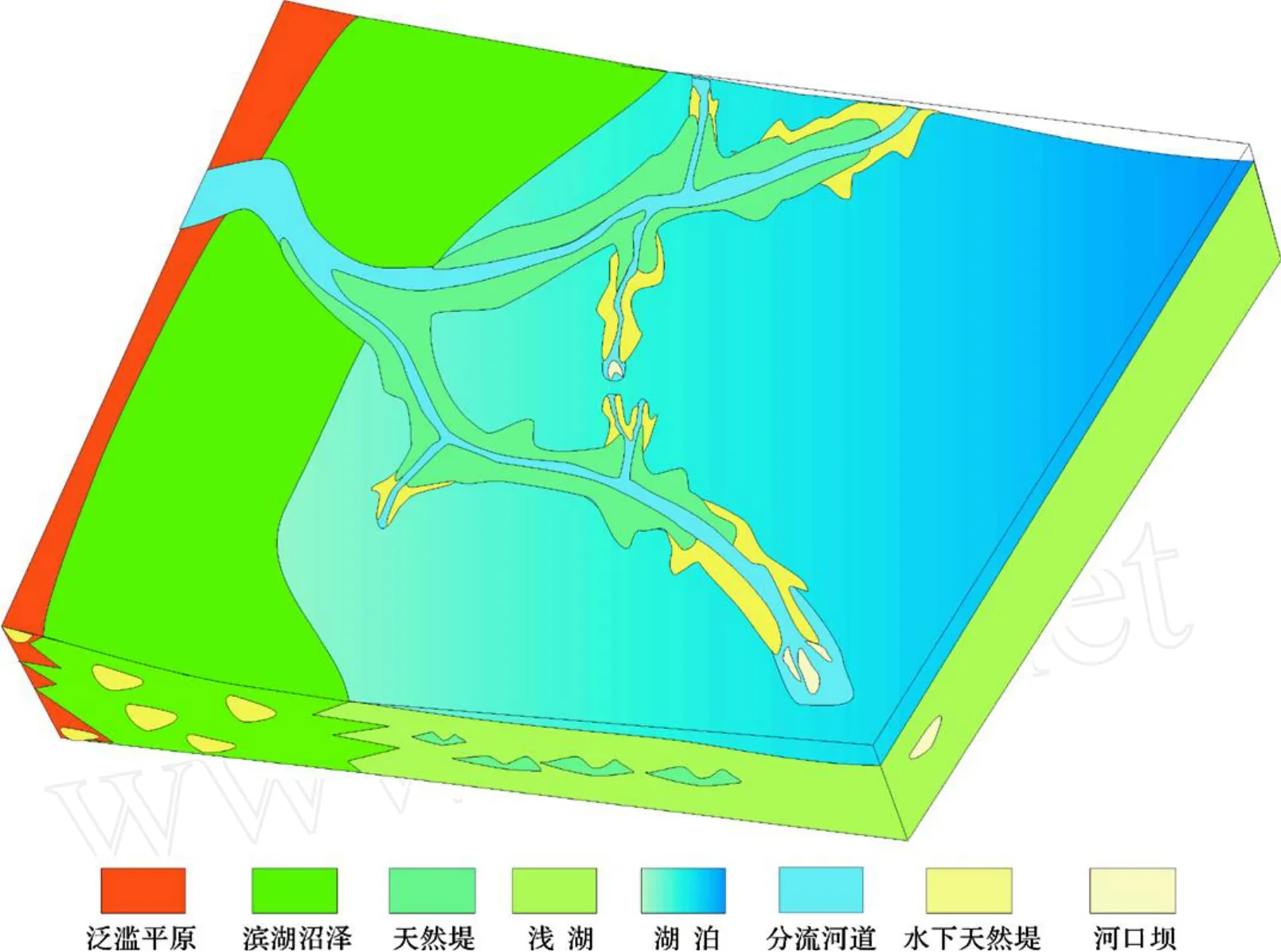

4 浅水三角洲沉积模式

4.1 分流河道型浅水三角洲

分流河道型三角洲发育的主体为天然堤,三角洲呈现出明显的树枝状,各朵体分散、朵体间不连接或通过决口水道连接(图8)。三角洲整体上不具备广阔的平原相带,呈现窄条状特征的天然堤分水下和水上两部分,两者宽度上差别不大,主要差别是水下天然堤没植被发育,而水上天然堤则有明显沼泽化特征,植被繁茂。水下天然堤水下部分延伸不太远,天然堤尽头不太连续,为小规模的分流砂坝。天然堤宽度相对较稳定,单侧宽度一般是分流河道宽度的1.5~2倍,最多可达分流河道的3~4倍。

4.2 分流砂坝型浅水三角洲

图7 鄱阳湖分流砂坝型浅水三角洲Fig.7 Distributary bars-dominated shallow water delta from PoyangLacustrine

图8 分支河道型浅水三角洲沉积模式Fig.8 Faciesmodel for distributary channel-type shallow water delta

图9 分流砂坝型浅水三角洲沉积模式Fig.9 Faciesmodel for distributary bars-type shallow water delta

分流砂坝型三角洲发育的主体是分流砂坝,砂呈朵状、坨状,朵体发育集中,基本上呈现片状分布,在各朵体之间部位会发育分流间湾沉积,但常常因朵体增长而被填充,最终常表现为浅水沼泽。而在朵体内部,基本上是连续沉积(图9)。三角洲平原沉积发育,基本上占据了三角洲的3/4以上面积,而前缘相带不甚发育。平原部位主体有两种沉积,一种是分流河道内部区域,主要是分流砂坝进一步发育,部分河道淤塞连片进一步沼泽化而成砂洲,可能是一个也可能是多个砂洲连片分布。另一种则是分流河道外缘部位,由原位于边缘的分流砂坝进一步发育,分流河道后淤塞沉积连片而成天然堤。这种天然堤原来位于水下,随着河流的推进,逐渐露出水面,最终沼泽化而成。

5 结论与讨论

依据现代沉积调查与密井网解剖和地震反演,识别出两类截然不同的浅水湖盆三角洲。分流河道型浅水三角洲骨架砂体为分流河道及其天然堤,砂体窄小,连续性差,而分流砂坝型浅水湖盆三角洲骨架砂体为分流砂坝,砂体相对宽大,连续性好。

在三角洲沉积体系中并不是整个分流河道都是砂体发育的有利部位,砂体并未像以往所期望的在河道内部呈现出条带状展布,而是分流河道的局部部位砂体集中发育,其它部位则主要是过水的通道和砂体运输的通道,早期的砂体雏形应为砂坝,在后期演化中发育成天然堤或砂洲或沼泽,而成为砂体的主体部位。而在地下研究中,经常将较厚的砂体带划分为分流河道,这显然是对地质现象的一个误解或理解的一个偏差。

从现代浅水湖盆三角洲的形成过程分析,所谓的天然堤或沙洲和富砂的沼泽,其最初成因有可能是分流砂坝,即由分流砂坝进一步发育演化而成。在演化过程中,主要的砂体沉积可能也形成于砂坝形成期前后,特别是由于砂坝的进一步发育而形成的水下天然堤沉积,可能构成了砂体主体,而在这些部位演化为分流平原期后沉积下来的物质并不多,主要是填充了原来的决口水道或河道间的洼地,进而使已有的天然堤沼泽化,形成平原环境,而这与以往认为分流平原的砂体与前缘砂体为同期砂体的认识也完全不同。最终保留下来的三角洲平原、前缘和前三角洲三个组成部分中,前三角洲与前缘可能是同期的,而平原部分只有少量的沼泽化沉积和废弃河道弃填沉积可能是与前缘同期沉积的,而大量砂质沉积其主体基本上不是与前缘同期发育的,而是前期前缘沉积物。

References)

1 李思田.沉积盆地动力学分析──盆地研究领域的主要趋向[J].地学前缘,1995,2(3):1-8[Li Sitian.Geodynamics of sedimentary basins:the main trend of basin research[J].Earth Science Frontiers, 1995,2(3):1-8]

2 GallowayW E.Process framework for describing the morphologic and stratigraphic evolution of deltaic depositional systems[M]∥Broussard M L,ed.Deltas:Models for Exploration:Houston Geological Society, 1975:87-98

3 Szczepan J PoreBski,Ronald J Steel.Deltas and sea-level change[J]. Journal of Sedimentary Research,2006,76:390-403

4 Andrew A Kulpecz,Kenneth GMiller,Peter J Sugar man,et al.Response ofLate Cretaceousmigrating deltaic facies systems to sea level, tectonics,and sediment supply changes,New Jersey coastal plain,U. S.A[J].Journal of Sedimentary Research,2008,78:112-129

5 Christopher R Fielding,Jonathon D Trueman,Jan Alexander.Holocene depositional history of the burdekin river delta of northeastern Australia:a model for a low-accommodation,highstand delta[J]. Journal of Sedimentary Research,2006,76:411-428

6 Jens Peter V Hansen,Erik S Rasmussen.Structural,sedimentologic, and sea-level controls on sand distribution in a steep-clinoform asymmetric wave-influenced delta:miocene billund sand,eastern Danish north sea and Jylland[J].Journal of Sedimentary Research,2008, 78:130-146

7 W rightD L.Sediment transport and deposition at rivermouths:a syn

thesis[J].Geological Society ofAmerica Bulletin,1997,88:857-868 8 MorisawaM.Topologic properties of delta distributary networks[M]∥

MichaelW J,ed.Models in Geomorphology:W inchester,Massachusetts,Allen&Unwin,1985:239-268

9 Damuth J E,Kolla V,Flood R D,et al.Distributary channel meandering and bifurcation patterns on the Amazon deep-sea fan as revealed by long-range sidescan sonar(GLOR I A)[J].Geology,1983,11:94-98

10 尹太举.再论河口区沉积模式[R].第十届全国古地理学及沉积学学术会议,成都,2008[Yin Taiju.More on SedimentaryModel of Estuary[R].The 10th National Paleogeography and Sedimentology Conference(Chengdu,China),2008]

11 Reading H G,ed.Sedimentary Environments:Processes,Facies and Stratigraphy,Third Edition[M].Xord U K:Blackwell Science, 1996

12 邹才能,赵文智,张兴阳,等.大型敞流坳陷湖盆浅水三角洲与湖盆中心砂体的形成与分布[J].地质学报,2008,82(6):417-528 [Zou Caineng,ZhaoWenzhi,Zhang Xingyang,et al.Formation and distribution of shallow-water deltas and central-basin sandbodies in large open depression lake basins[J].Acta Gologica Sinica,2008,82 (6):417-528]

13 姚光庆,马正,赵彦超,等.浅水三角洲分流河道砂体储层特征[J].石油学报,1995,16(1):24-31[Yao Guangqing,Ma Zheng, Zhao Yanchao,et al.Reservoir characteristics of distributary channel sand bodies of shallow water delta[J].Acta Petrolei Sinica,1995, 16(1):24-31]

14 吕晓光,李长山,蔡希源,等.松辽大型浅水湖盆三角洲沉积特征及前缘相储层结构模型[J].沉积学报,1999,17(4):572-577[Lv Xiaoguang,LiChangshan,CaiXiyuan,et al.Depositional characteristics and front facies reservoir framework model in Songliao shallow lacustrine delta[J].Acta Sedmentologica Sinica,1999,17(4): 572-577]

15 梅志超,林晋炎.湖泊三角洲的地层模式和骨架砂体的特征[J].沉积学报,1991,9(4):1-11[Mei Zhichao,Lin Jinyan.Stratigraphic pattern and character of skeletal sand bodies in lacustrine deltas[J].Acta Sedmentologica Sinica,1991,9(4):1-11]

16 李文厚,周立发,赵文智,等.西北地区侏罗系的三角洲沉积[J].地质论评,1998,44(1):63-70[LiWenhou,ZhouLifa,Zhao Wenzhi,et al.Deltaic sediments of the Jurassic in Northwestern China[J].Geological Review,1998,44(1):63-70]

17 楼章华,卢庆梅,蔡希源,等.湖平面升降对浅水三角洲前缘砂体形态的影响[J].沉积学报,1998,16(4):27-31[Lou Zhanghua,Lu Qingmei,Cai Xiyuan,et al.Influence of lake level fluctuation on sandbody shapes at shallow-water delta front[J].Acta Sedmentologica Sinica,1998,16(4):27-31]

18 楼章华,兰翔,卢庆梅,等.地形、气候与湖面波动对浅水三角洲沉积环境的控制作用[J].地质学报,1999,73(1):83-92[Lou Zhanghua,Lan Xiang,Lu Qingmei,et al.Controls of the topography,climate and lake level fluctuation on the depositional environment of a shallow-water delta[J].Acta Geologica Sinca,1999,73 (1):83-92]

19 王生朗.一种广盆式浅水湖泊沉积特点[J].断块油气田,1998, 5(1):9-12[Wang Shenglang.Characteristicsof a kind of broad basin shallow lacustrine deposit[J].Fault-block Oil&Gas Field,1998,5 (1):9-12]

20 张金亮,戴朝强,张晓华.末端扇—在中国被忽略的一种沉积作用类型[J].地质论评,2007,53(2):170-179[Zhang Jinliang, Dai Chaoqiang,Zhang Xiaohua.Terminal fan:a type of sedimentation ignored in China[J].Geological Review,2007,53(2):170-179]

21 Colin P North,Gail L War wick.Fluvial fans:myths,misconceptions,and the end of the ter minal-fan model[J].Journalof Sedimentary Research,2007,77:693-701

22 CornelOlariu,Janok P Bhattacharya.Ter minal distributary channels and delta front architecture of river-dominated delta systems[J].Journal of Sedimentary Research,2006,76:212-233

23 朱伟林,李建平,周心怀,等.渤海新近系浅水三角洲沉积体系与大型油气田勘探[J].沉积学报,2008,26(4):674-681[Zhu Weilin,Li Jiangping,Zhou Xinhuai,et al.Neogene shallow water deltaic system and large hydrocarbon accumulations in Bohai Bay, China[J].Acta Sedmentologica Sinica,2008,26(4):674-681]

24 Bates C C.Rational theory of delta formation[J].AAPG Bulletin, 1953,37,2119-2162

25 何幼斌,王文广.沉积岩石学[M].北京:石油工业出版社, 2008:193-201[He Youbin,WangWenguang.Sedimentary Petrology [M].Beijing:Petroleum Industry Press,2008:193-201]

26 Donaldson A C.Pennsylvanian sedimentation of central Appalachians [J].Spec.Pap.Geol.Soc.Am.,1974,148:47-48

Shallow-Water Deltas andModels

ZHANG Chang-minYIN Tai-juZHU Yong-jinKE Lan-mei

(College of Geoscience,Yangtze University,Jingzhou,Hubei434023)

Deltas in shallow water is very different from that fo rmed in deeperwater.Through modern deposits survey in Dongting and Poyong lacustrine,detailed correlation of sandstone in mature oil field(Gasi N1-N12)and seismic attributes analysis ofBZ28 in BohaiBay,two types of shallow water deltaswere recognized according to the sandbody type and distibution.Sand framework ismainlymade of distributary channel in the firstone and the otherone ismainly made of distributary bar.Sandstones are narrow and isolated in the deltamainlymade of distributary channel,while sandstones are widespread and continuous in the delta made of distributary bar.

shallow water delta;faciesmodel;distributary bar;distributary channel;sand geometry

book=5,ebook=265

张昌民男1963年出生教授沉积学E-mail:zcm@yangtzeu.edu.cn

P512.2

A

1000-0550(2010)05-0933-12

①国家科技重大专项(编号:2008ZX05010-003、2008ZX05007-002)、国家自然科学基金项目(批准号:40602013)联合资助。

2010-05-20;收修改稿日期:2010-06-05