浅论太湖在太湖流域防洪中的作用

2010-08-14章杭惠

章杭惠

(太湖流域管理局水利发展研究中心,上海 200434)

1 问题的提出

太湖流域地处长江三角洲南缘,滨江临海,是我国经济最发达、城市化程度最高、发展最具活力的地区之一。流域内有特大城市上海、大中城市杭州、苏州、无锡、常州、镇江、嘉兴、湖州及迅速发展的众多小城市和建制镇,已形成等级齐全、群体结构日趋合理的城镇体系,城镇化率达72.6%。太湖是流域内最大湖泊,也是我国第三大淡水湖泊。太湖是流域防洪的调蓄中心,通过蓄滞上游山丘区洪涝水,减轻对下游的防洪压力;同时对流域水生态、水环境、航运、水产养殖、旅游等均具有重要作用。随着流域经济社会的快速发展和对太湖的进一步开发、利用和治理,太湖作为流域洪水调蓄中心的作用愈发明显。

2 太湖概述

2.1 太湖概况

太湖,古称震泽、五湖、具区、笠泽,是长江水系四大淡水湖泊之一。在中国最古老的地理著作 《禹贡》中记有 “三江既入,震泽底定”,公元前2世纪的 《史记集讠主》中有“震泽,古太湖名”。公元2世纪的 《越绝书》中有“太湖三万六千顷”。公元5世纪的 《水经讠主》 中有 “吴为泽国,薮曰具区,又曰震泽,曰笠泽,即今太湖也”。

太湖位于流域中心,地跨江苏、浙江2省,湖泊水面积2 338 km2,占流域总面积的6%。太湖平均水深1.89 m,最大水深2.60 m,是1个大型浅水湖泊,湖底平均高程1.0 m左右,最低处约0.0 m,岸边1.5 m左右,平均水深1.89 m,是1座天然调蓄水库,正常水位对应的容积约44亿m3。

2.2 太湖特点

太湖是我国第三大淡水湖泊,具有独特的地理位置和特点。

(1)太湖具有鲜明的省际特性。太湖地跨江苏、浙江2省,根据2001年2省联合勘定的行政区域界线协议,绝大部分湖面属江苏省,但浙江省享有约1/6湖面的开发利用权益及部分管理权。

(2)太湖是以水为主体的资源综合体。太湖水面积占流域水面积的42%,拥有岸线资源394 km,岛屿资源51座计90 km2;同时还拥有丰富的渔业、航运、旅游、滩地、砂土等众多资源。太湖不仅是流域的洪水调蓄中心,也是水资源调配中心。

(3)太湖沿岸土地开发利用程度高、城镇分布密集。环太湖有苏州、无锡、常州、湖州等大城市及城市中心区,有吴江、吴中、相城、武进、宜兴、滨湖、南浔、长兴、吴兴等中小城镇,有苏州高新技术开发区、苏州太湖国家旅游度假区、湖州太湖旅游度假区。此外,环太湖地方政府、部门、单位和个人开发利用太湖的活动也非常活跃。

3 流域特点与洪涝出路

3.1 流域地形特点

太湖流域西南部以天目山与钱塘江分水,西部以界岭与水阳江分水,以茅山与秦淮河分水,北部滨长江,有江堤和海塘保护。流域地形呈周边高、中间低的碟状地形:西部为山丘区,属天目山、茅山山区的一部分,中间为平原河网、湖泊及以太湖为中心的洼地,北、东、南受长江和杭州湾泥沙堆积影响,地势高亢,形成碟边。其中西部山丘区约7 338 km2,约占总面积的20%;中东部广大平原区约29 557 km2,占总面积的80%,其中1/2以上地面高程低于汛期洪水位,需依靠堤防保护。

3.2 流域洪涝灾害

太湖流域的洪涝灾害主要由降雨造成,一类为发生在6—7月的梅雨型洪水[1],梅雨雨量较大,约占年降水量的1/3,梅雨期历时约为30 d,梅雨期降水总量大、历时长、范围广,易形成流域性洪水;另一类发生在8—9月的台风雨洪水[1],降水强度较大,但历时较短,易造成严重的地区性洪灾。新中国成立以来,太湖流域主要有1954年、1991年和1999年3次梅雨型洪灾,经济损失严重。

(1)1954年梅雨带长期徘徊在江淮流域,梅雨入梅早、雨期长、雨量大、分布广,长江出现100 a未遇的特大洪水,太湖流域出现了当时有记录以来的最大一次水灾,梅雨自5月上旬开始,一直延续到7月下旬。由于长期降水,河湖水位并涨,高水持久不退,加之新中国成立初期水利设施薄弱,流域防洪除涝能力低,灾情极为严重。

(2)1991年梅雨入梅早、梅雨期长、雨量大,太湖高水位达到4.79 m,全流域发生了严重的洪涝灾害。全流域受灾农田达61.734万hm2(941万亩),成灾41.8万 hm2(627万亩),粮食损失1.28亿kg,减产8.12亿kg,受灾人口1 182万,死亡127人,倒塌房屋10.7万间,冲毁圩堤2 422 km,冲毁桥梁1 940座。全流域当年直接经济损失达113.9亿元。

(3)1999年暴雨集中,主要发生在6月上旬至7月上旬,太湖高水位达4.97 m。全流域受灾人口达746万,倒塌房屋3.8万间,受淹农田68.734万hm2(1 031万亩),粮食减产超过9.1亿kg(不包括上海市),17 552家工矿企业停产,8 133 km江堤、圩堤被损坏。全流域当年洪涝灾害直接经济损失达141.25亿元。

3.3 流域洪涝水出路

太湖流域防洪保护对象主要是流域平原地区,尤其是诸多城市及城镇的防洪安全。流域降雨产生地面径流后,经上游河道汇入太湖,太湖水位持续上涨将使周边洪涝水汇入太湖难度加大,速度变缓,产生涝灾,同时也将增加太湖周边及下游地区的防洪风险。自然情况下太湖洪水和地区涝水在平原汇合,通过河网扩散后,3万km2的平原地区浑然一片,加上河道坡降较小,水流流速缓慢,外排河道受东海潮汐顶托、地势低洼和土地利用程度高等原因,外排河道泄水不畅,形成全流域或者局部地区的洪涝灾害;且太湖洪水下泄也不可避免地与下游地区涝水外排争夺出路,洪涝矛盾突出。

太湖治理自公元前11世纪起有可靠的传说和记载。公元前11世纪周泰伯开无锡东面的伯渎港,公元前5世纪越大夫范蠡开蠡渎,公元前3世纪楚春申君黄歇在松江地区开古黄浦,均为当地排水工程。以后经汉、晋、唐、宋、元、明、清都有水利建设,主要有汉代兴建的东苕溪南湖分蓄洪工程等6项。近代太湖治理以1991年开始的治太工程为最。1954年大水以后,经30 a规划和协调,1987年国家计委批复《太湖流域综合治理总体规划》,提出了以防洪除涝为主 (防御 1954年型50 a一遇90 d洪水),兼顾供水和水资源保护,统筹航运需要的治太骨干工程。至2002年底,环湖大堤、望虞河、太浦河、湖西引排、武澄锡引排、东西苕溪防洪、杭嘉湖南排、黄浦江上游防洪、红旗塘、拦路港、杭嘉湖北排共11项治太骨干工程全面完成,初步形成了利用太湖调蓄,太湖洪水北排长江、东出黄浦江、南排杭州湾的防洪工程体系,太湖流域的防洪除涝基本得到保障,并成功地抗御了1999年流域特大洪水(见图1)。

图1 太湖洪涝水出路示意图

4 太湖在流域防洪中的地位与作用

在抗御流域洪涝灾害过程中,太湖利用自身较大的防洪库容,通过科学合理的防洪调度、蓄泄兼筹,拦蓄洪水,在上下游兼顾的原则下,既控制太湖最高水位,保证环湖大堤的安全,减轻上游地区的防洪压力,又有效削减太湖下泄的洪峰流量,减轻下游的洪水压力,力求把全流域的洪涝灾害损失降低到最低程度。

4.1 太湖在历年洪涝灾害中的蓄泄情况

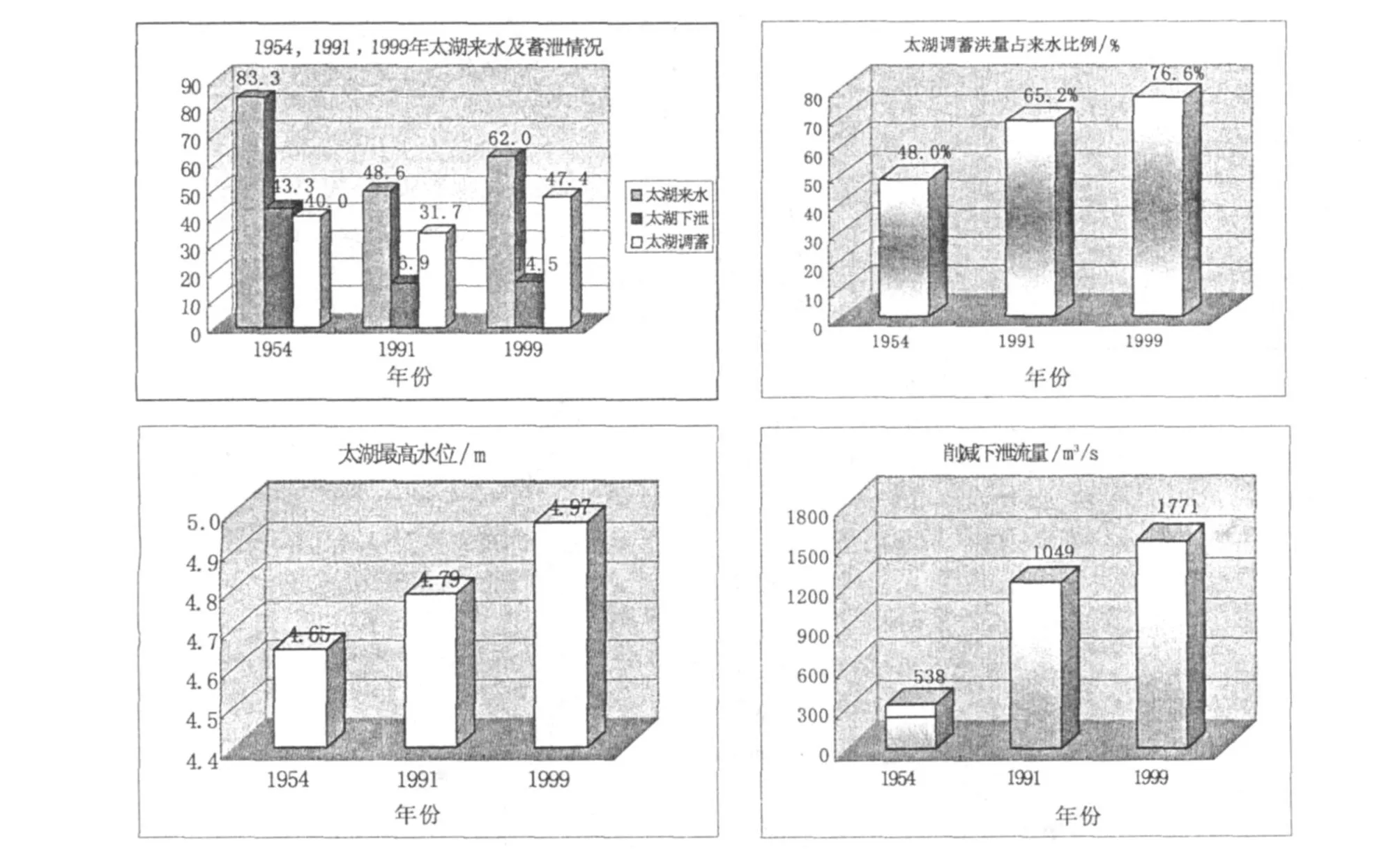

在历年的流域大水中,特别是在1954年、1991年和1999年洪水,太湖发挥了极为重要的蓄洪作用。

(1)1954年洪水梅雨期长达62 d(6月1日至8月2日),是迄今为止历史上最长的梅雨期,创下了当时太湖历史上的最高洪水位,造成了20世纪上半叶最严重的洪涝灾害。太湖从5月1日3.09 m水位起涨,至7月25日达最高水位4.65m。86 d太湖涨水期,上游来水入太湖及湖面降水合计入湖洪量83.3亿m3,通过太湖调蓄后下泄洪量43.3亿m3,太湖调蓄洪量40亿m3,占入湖洪量的48%,相当于这一期间将太湖平均下泄流量削减538 m3/s。

(2)1991年太湖流域60 d平均雨量约60 a一遇,重要灾区苏、锡、常3市降雨相当于100~150 a一遇,全流域发生了严重的洪涝灾害。太湖从6月11日3.44 m水位起涨,7月15日达到4.79 m,创当时历史最高水位。35 d太湖涨水期,上游来水入太湖及湖区降水合计入湖洪量48.62亿m3,通过太湖调蓄后下泄洪量仅为16.90亿m3,太湖蓄洪量达31.72亿m3[2],占入湖洪水量的65.2%,相当于这一期间将太湖平均下泄流量削减了1 049 m3/s。

(3)1999年暴雨集中,全流域平均最大7 d至90 d各统计时段的降雨量均超过了历史降雨量最大值,其降雨强度、洪水总量和太湖水位均创历史新高,全流域30 d平均降雨频率超过100 a一遇。尽管已完成的治太骨干工程在防洪中发挥了巨大作用,但太湖水位仍创下了历史新高,达4.97 m,全流域灾情十分严重。31 d太湖涨水期,上游来水入太湖及湖面降水合计洪量61.97亿m3,通过太湖调蓄后下泄洪量仅为14.53亿m3,而太湖蓄洪量达47.44亿m3,占入湖洪水量的76.6%,相当于这一期间将太湖平均下泄流量削减了1 771 m3/s。1999年太湖周边河道入湖最大流量达到3 191 m3/s,相应下游出湖流量仅637 m3/s,太湖削减洪峰流量达80%,效果非常明显。

4.2 太湖在流域防洪中的调蓄作用

1954,1991,1999年实况洪水,太湖蓄泄情况比较见图2,由图可得到以下结论:

图2 1954,1991,1999年洪水太湖蓄泄情况比较图

(1)1954年汛期,由于5—7月降水比较均匀,涨水期历时比较长,有利于总泄水量的增加,且太湖下游出路还较通畅,太湖涨水期下泄量与调蓄量约分别占来水的52%和48%,下泄量略大于调蓄量。

(2)1991年汛期,由于20世纪50年代以后盲目围垦湖泊、洼地,以及大量填塞或控制下游河道,河湖水位较高,且流域有网无纲,太湖排水出路严重不足;加上流域综合治理规划尚未付诸实施,流域性骨干防洪工程和地区性防洪工程大部分均未建设,对洪水的调控能力较低。此外,1991年暴雨集中,太湖涨水期只有35 d,远小于1954年的3个月,其泄水时间和下泄总量减少,下泄量与调蓄量占太湖来水的比例分别为32%和68%,以太湖调蓄为主。

(3)1999年汛期,洪水降雨中心在流域下游,下游地区水位较高、受淹严重[4],太湖充分发挥了调蓄作用,超蓄洪水9.8亿m3,为流域骨干河道腾出空间抢排地区涝水创造条件,降低太湖下游河网水位近1 m,最大程度地降低了下游地区的洪涝灾害损失。1999年暴雨集中,涨水期短(只有30 d),总下泄量只占太湖来水的23.4%,太湖蓄水量占太湖来水的76.6%,其调蓄作用进一步凸显。

可见,1954,1991,1999年3次流域大洪水中,特别是在1991年和1999年洪水,由于经济发展,土地已大量开发利用,加上太湖下游泄洪出路不足,利用太湖调蓄洪水在流域防洪中起到了决定性作用。

5 太湖的地位与作用展望

5.1 流域防洪形势展望

近20a来,太湖流域防洪体系建设虽然已取得重大进展,成功抗御了1999年流域特大洪水,流域内的防洪除涝条件也得到较大改善。但流域防洪实践表明,流域防洪工程体系不完善、防洪标准偏低、洪水蓄泄能力不足等问题依然存在,加上局部地区不均匀沉降、河道淤积、圩区无序建设,以及防洪基础设施建设不能满足流域经济快速发展等问题,流域防洪形势不容乐观。主要表现在以下方面:

(1)太湖流域现状防洪体系以1954年实际降雨过程为典型,设计防洪标准为50 a一遇。随着流域水情发生较大变化,成灾暴雨天数由1954年的90 d缩短为30~60 d。特别是1999年流域特大洪水,最大30 d洪量为1954年的2.2倍,降雨更为集中,防御难度更大。因此,流域现有的防洪体系尚未达到防御不同降雨典型的50 a一遇洪水标准,流域防洪标准仍然偏低。

(2)治太防洪工程体系经多年建设已基本形成,但从防御1999年大水的实践看,流域防洪体系不够完备,流域主要堤防环湖大堤尚有较多薄弱环节,设计标准偏低;太湖泄洪能力不足,蓄滞压力大;流域骨干排洪通道洪涝矛盾突出,需要进一步巩固和完善。

(3)太湖流域城市、人口、财富高度集中,保护区人口密度1 533人/km2,土地开垦率高达80%,人类活动频繁,近年来流域下垫面发生较大变化。主要表现在地下水超采引起地面沉降严重,降低了现有水利工程的防洪能力;城市规模扩大,市区水面剧减,不透水地面面积增加,洪水峰量加大;平原圩区无序建设,减少了洪水调蓄面积,抬高了流域河湖的水位;地区性排涝河道淤积严重,一般淤积达0.5~1.0 m,且侵占河道现象时有发生,河道过水能力减弱,进一步加重了区域防洪压力;全球气候变暖,海平面升高,流域防洪的压力将越来越大。

(4)太湖入湖和出湖口门调度涉及江苏、浙江、上海2省1市,历来是太湖防洪的重点和难点。由于流域、区域、城市防洪工程的目标任务不尽相同,流域排洪和区域排涝矛盾突出;难以统筹流域和区域、防洪与排涝、洪水与水资源水环境等方面的关系,充分发挥工程的综合效益。

(5)流域经济社会发展,对流域防洪安全提出了更高的要求。2008年经国务院批复的新一轮防洪规划提出,流域防洪近期达到防御不同降雨典型50 a一遇洪水标准,重点工程建设与100 a一遇标准相衔接。同时由于流域内土地开发利用程度高,外排洪水出路安排困难,因此太湖作为流域洪水的调蓄中心,蓄泄能力亟待提高。

5.2 太湖在流域防洪中的地位与作用展望

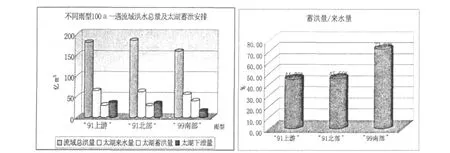

新一轮流域防洪规划[5]提出了远景100 a一遇的防洪标准,在分析研究 “91上游”、“91北部” 和 “99南部”3种不利雨型的基础上,适当提高了太湖防洪设计水位,增加太湖防洪库容,减小洪水下泄量;同时也避免了过度增大下游河道断面,造成大量土地挖压和居民拆迁带来的高额工程投资。另一方面,为减轻太湖洪水对环湖大堤安全的威胁,规划也采取了扩大和增辟下游排水出路的措施,在降低了环湖大堤失事和淹没下游风险的同时,减小对太湖上游地区的回水影响。

3种不利雨型100 a一遇不同统计时段的流域洪水总量、太湖最高水位及太湖蓄泄安排情况如下(见图3):①“91上游”:太湖涨水期39 d(6月8日至7月16日),流域总洪量179.8亿m3,太湖最高水位可达4.60 m,太湖来水量 (包括上游入湖水量和湖面降雨量)共63.8亿m3,太湖蓄洪28.6亿m3,蓄洪量占来水量的44.8%;②“91北部”:太湖涨水期39 d(6月8日至7月16日),流域总洪量184.9亿m3,太湖最高水位可达4.59 m,太湖来水量共61.9亿m3,太湖蓄洪28.2亿m3,蓄洪量占来水量的45.6%;③“99南部”:太湖涨水期30 d(6月7日至 7月6日),流域总洪量159.1亿m3,太湖最高水位可达4.76 m,太湖来水量共55.3亿m3,太湖蓄洪39.8亿m3,蓄洪量占来水量的72.0%。

图3 规划工程条件下不同年型太湖蓄泄情况图

由此可见,在新一轮规划工程条件下,无论“91上游”年型还是 “99南部”年型洪水,太湖蓄洪量仍占有相当大的比例;尤其是“99南部”年型洪水,由于降雨主要集中在下游,为兼顾下游地区排涝要求,太湖下泄受限,蓄洪量占来水量比例超过70%。因此,太湖对流域洪水的蓄滞、削峰作用,在流域防洪工程体系中仍将占有举足轻重的地位,发挥着极其重要的作用。

6 结 语

太湖在历年抗御流域洪涝灾害中起了重要作用,主要体现在利用自身较大的防洪库容,承担着流域洪水的调蓄和削峰作用。即通过科学合理的防洪调度、蓄泄兼筹,在拦蓄上游洪水的同时,削减太湖下泄的洪峰流量,有效减轻上下游的防洪压力。同时,通过对流域未来防洪形势的展望,以及规划期内不利雨型、太湖蓄泄情况的分析,可以看到太湖将继续发挥其调蓄和削峰的重要作用,为保障流域及区域防洪安全做出重要贡献。

另一方面,随着流域经济社会的快速发展,其水资源供需矛盾日益突出,下阶段可进一步发挥太湖在集中暴雨期间的调蓄作用,实现洪水资源化,发挥太湖的综合作用。

[1]吴浩云.太湖流域洪涝灾害与减灾对策 [J].中国减灾,1999,9(1):15-18.

[2]吴浩云,管惟庆.1991年太湖流域洪水 [M].北京:中国水利水电出版社,1999.

[3]欧炎伦,吴浩云.1999年太湖流域洪水 [M].北京:中国水利水电出版社,2001.

[4]虞孝感,吴泰来,姜加虎,等.关于1999年太湖流域洪水灾情、成因及流域整治的若干认识和建议 [J].湖泊科学,2000,12(1):1-5.

[5]水利部太湖流域管理局.太湖流域防洪规划[R].上海:水利部太湖流域管理局,2008.