非孔源性视网膜脱离MRI诊断价值及原因探讨

2010-07-24王夕富张贵祥李康安李玉洁胡运胜郑林丰

王夕富 张贵祥 李康安 李玉洁 胡运胜 郑林丰

非孔源性视网膜脱离为继发性视网膜脱离,相对少见,常发生于其他病变基础上,临床眼科检查不能发现裂孔。目前专门从病因学角度分析视网膜脱离的MRI应用报道少见,因此本文对MRI在非孔源性视网膜脱离的应用价值进行分析,并结合文献对其主要致病原因进行探讨,以进一步提高对该病的认识。

方 法

1.研究对象

收集我院2005年3月~2009年3月行MRI检查而临床未发现裂孔的非孔源性视网膜脱离患者24例,其中男性14例,女性 10例,年龄 21~85岁,平均51.5岁。主要症状为视力下降、视物变形。全部病例经手术病理、临床综合诊断和随访证实。

2.MRI检查

采用GE Signa 1.5T和EXCIT 3.0T磁共振扫描仪,24例患者均采用头线圈行MRI检查,其中平扫包括SE轴位 T1WI(T R 600~780ms,T E 8.2~8.3ms),脂肪抑制轴位 (TR 2100~2800ms,T E 80.6~87.2ms)、斜矢状位 (T R 2100~2600ms,T E 86.6~90ms)、冠状位 (T R 2100~2400ms,T E 87.1~87.2ms)T2WI序列;21例行MRI增强检查,造影剂为钆喷替酸葡甲胺 (Gd-DTPA),剂量为0.1mmol/kg;包括SE序列脂肪抑制轴位 (TR 440~680ms,TE8.2~12.1ms)、斜矢状位 (TR 600~680ms,TE9.8~13.5ms);冠状位 T1WI(T R600~640ms,TE9.8~12.1ms)。FOV=1,层厚/距=3.0/0.5mm,NEX=2。

3.影像分析

对全部非孔源性视网膜脱离MRI影像进行评价,分析视网膜脱离的形态及信号,并分析其致病原因或合并病变。

结 果

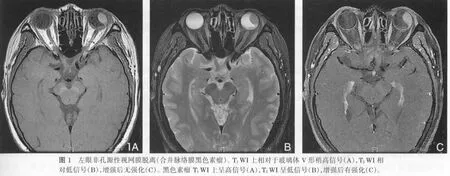

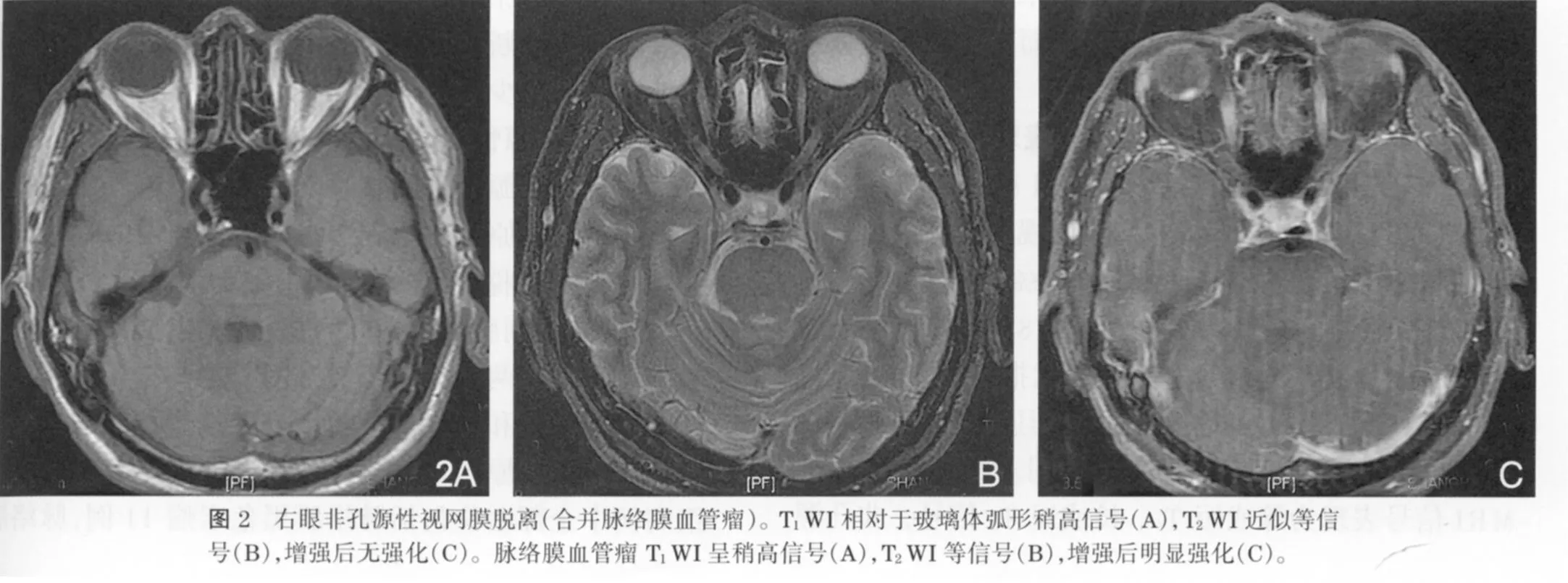

非孔源性视网膜脱离的MRI表现:左眼10例,右眼14例。形态包括V 形13例(54%),弧形8例(34%),条状 2例(8%),片状1例(4%),其顶端均连于视盘上。T1WI上视网膜脱离相对于玻璃体多数表现为中等或稍高信号,T2WI多数呈相对低信号,也可呈等或高信号。增强后视网膜脱离的信号无改变(图1,2)。

致病原因分析:24例中,导致或合并非孔源性视网膜脱离的眼内病变同时被检出并获得诊断,包括脉络膜黑色素瘤11例(图1),脉络膜血管瘤2例(图2),外伤所致玻璃体出血3例,瘢痕或机化3例,转移1例,Coat病1例,异物术后1例,先天小眼球1例,脉络膜脱离1例。

讨 论

1.视网膜脱离分类

视网膜是眼球壁最内层结构,通常视网膜神经上皮层与视网膜色素上皮层之间存在着潜在性空隙,两者除视乳头边缘和锯齿缘处紧密连接外,其余大部分只是松散连在一起。视网膜脱离是视网膜神经上皮层与视网膜色素上皮层之间积聚着液体而发生的脱离[1]。临床上根据视网膜脱离的范围分为部分性视网膜脱离和完全性视网膜脱离两种类型;根据发病原因视网膜脱离分为孔源性视网膜脱离(原发性网脱)和非孔源性视网膜脱离(继发性网脱)两类。因渗出性液体、炎症反应或占位性病变使两者分离,临床眼科检查找不到裂孔者称为非孔源性视网膜脱离,而对此临床检查及超声检查常会出现误、漏诊。

2.非孔源性视网膜脱离MRI表现及价值限度

视网膜脱离形态在超声和MRI检查中均具有V形等特征性表现[2,3]。本组非孔源性视网膜脱离也具有这一典型特征,其中V形表现占54%(13/24例),另有弧形表现占34%(8/24例),共占88%,其近端与视乳头相连,上述形态表现基本与文献报道一致。而2例条状和1例片状则诊断相对较难,但仔细观察其与视盘是否相连则对诊断具有决定作用。视网膜脱离的MRI信号表现为等或短T1、长或短T2信号,非孔源性视网膜脱离的MRI信号也符合这一信号特点,具有多种表现。视网膜下积液内蛋白质含量低时,T1WI呈低信号,T2WI呈高信号;积液内蛋白质含量较高时,T1WI和T2WI均可呈中高信号。视网膜下出血时根据出血时间则MRI表现有所不同,急性期T1WI、T2WI均呈低信号,亚急性期多呈外周高信号,慢性期呈均匀高信号。增强MRI非孔源性视网膜脱离信号无改变,这也成为与眼内占位的主要鉴别点。本组病例中1例伴有脉络膜脱离,尽管形态类似于视网膜脱离,但其特点为位于两侧隆起高度较视网膜脱离显著,不与视盘连接。

MRI具有多方位、多参数成像能力,具有很高的软组织分辨率,对视网膜脱离能够做出正确的诊断,更重要的是同时发现致病原因或合并病变。本组全部病例其致病原因或合并病变均结合临床病史及MRI表现被及时诊断。尽管屈光间质透明的视网膜脱离可利用临床表现和眼科检查直接作出诊断,甚至可以同时发现肿瘤等征象,但临床检查常带有一定的主观因素,对部分非孔源性视网膜脱离诊断不易。而屈光间质混浊的视网膜脱离则具有一定的难度,易引起误诊或漏诊,如外伤所致角膜/前房及玻璃体有积血或渗出,眼底就无法窥见[4]。此外,单纯靠临床和眼科检查对较小肿瘤不容易发现,并且对存在肿瘤等也不容易鉴别,也不能够对肿瘤进行分期,甚至B超也不能确诊[5]。Mafee等[6]认为,对于眼部小肿瘤,MRI明显优于其他检查技术;并且MRI还可以对恶性占位确定病变的侵犯范围,有利于病变的分期和临床治疗计划的选择。

MRI检查对大多数病变诊断准确,但对表现不典型或不常见的病变诊断存在一定困难,如各种原因导致的机化增生所引起的牵拉性视网膜脱离,在分析视网膜脱离的原因时需仔细询问病史,再根据形态、信号等以提示诊断。对炎症性病变,MRI尽管有潜能,但目前应用还较少[7]。

3.非孔源性视网膜脱离致病原因探讨

对于非孔源性视网膜脱离的治疗,最重要的是确定致病或合并原因才有利于临床治疗计划的制定。非孔源性视网膜脱离为继发性视网膜脱离,无视网膜裂孔,可合并视网膜或脉络膜疾病;通常包括渗出性网脱和牵拉性网脱两大类。渗出性网脱主要包括肿瘤、视网膜血管病变和炎症。肿瘤性病变是非孔源性视网膜脱离的最重要原因之一,并且临床往往诊断困难。本组病例中全部占位包括脉络膜黑色素瘤11例,脉络膜血管瘤2例,转移瘤1例共14例,占58.3%。肿瘤继发非孔源性视网膜脱离,主要是由于肿瘤生长压迫静脉或刺激周围细胞产生渗出液,积聚于视网膜下所致。脉络膜黑色素瘤93%伴有视网膜脱离,并且出现视网膜脱离也是病变进展的表现,这成为其影响预后的因素之一[8]。脉络膜血管瘤尽管是眼球少见的良性肿瘤,但约90%病人伴有轻微的视网膜脱离[9],并且早期即发生渗漏,产生积液致视网膜脱离。脉络膜转移瘤亦常伴有视网膜脱离,占91%[10]。血管性病变Coat病本组有1例,致病原因是视网膜上毛细血管炎和毛细血管扩张引起的脂肪蛋白渗出、积聚导致视网膜脱离[11]。本组小眼球(小于16mm)1例,产生视网膜脱离可能为脉络膜静脉回流受阻,与胶原纤维结构破坏和蛋白多糖沉积在巩膜基质有关[4]。牵拉性网脱主要包括有机物牵引、外伤、出血等。本组瘢痕或机化3例,异物术后1例,共占12.5%;瘢痕或机化物发生增殖性与视网膜粘连的玻璃体条带,由于纤维条带的收缩与牵拉,可以将视网膜神经上皮层与其色素上皮层分离。产生瘢痕或机化的原因主要包括外伤后玻璃体视网膜出血、眼球术后、糖尿病性视网膜病变及早产儿视网膜病变等[4]。而直接导致非孔源性视网膜脱离外伤少见,本组3例,这主要为眼球前段受到钝伤,引起后极部非直达性视网膜损害,由局部微循环障碍引起渗血或出血所致[1]。

总之,MRI是诊断非孔源性视网膜脱离的重要手段之一,不仅显示非孔源性视网膜脱离的特征性表现,而且对可能的致病原因或合并病变作出正确诊断,有利于临床制定治疗计划及判断预后。

1.黄叔仁,张晓峰 .眼底病诊断与治疗.北京:人民卫生出版社,2003:196,312-321

2.郑 慧,李玉兰,张新书,等 .彩色多普勒超声对视网膜脱离的诊断价值.中国超声诊断杂志,2008,4:655-657

3.黄 群,税永刚.视网膜脱离的MRI诊断价值.医学影像学杂志,2008,18:1103-1105

4.刘 文.视网膜脱离显微手术学.北京:人民卫生出版社,2007:32-35

5.Mafee MF.Uveal melanoma,choroidal hemangioma,and simulatinglesions:role of MR imaging.Radiol Clin North Am,1998,6:1083-1099

6.Mafee MF,Peyman GA,Peace JH,et al.Magnetic resonance imaging in the evaluation and differentiation of uveal melanoma.Ophthalmology,1987,94:341-348

7.Pop-Fanea L,Vallespin SN,James MS.Evaluation of MRI for in vivomonitoring of retinal damage and detachment in experimental ocular inflammation.Magnetic Resonance in Medicine,2005,53:61-68

8.Lemke AJ,Hosten N,Bornfeld N,et al.Uveal melanoma:correlation of histopathologic and radiologic findings by using tin-section MR imagingwith a surface coil.Radiology,1999,210:775-783

9.Daniel GB,Mitchell SK.The eye and orbit(Review).Clin Tech Small Anim Pract,1999,14:160-169

10.邹明舜,黄文虎,潘宇澄.眼球脉络膜转移癌的影像学.中国医学计算机成像杂志,1997,3:89-91

11.Mafee MF,Goldberg MF,Greenwald MJ,et al.Retinoblastoma and simulatinglesions:role of CT and MR imaging.Radiol Clin North Am,1987,25:667-682