GDP中固定资产消费的经济属性解析

2010-07-23刘伟,张欣

刘 伟,张 欣

(1.上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200241;2.美国University of Toledo)

1 问题的提出

目前,国际上通用的国民经济核算体系是联合国编制并推行的 SNA(1993)(The System of National Accounting)。 在对GDP进行核算时,SNA采用了三种方法:收入法、支出法和生产法。收入法下,GDP由增加值构成,包括生产者报酬、固定资产消费、生产税净额和营业盈余。在SNA(1993)术语中不用固定资产折旧(depreciation),而是固定资产消费(Consumption of fixed capital),以更为精确地表达固定资产在生产过程中创造价值。目前,对于固定资产消费这部分增加值的理解上,普遍存在以下几个方面的误解:

误解一:固定资产消费是是简单的价值转移,不是新创造的价值①本文多处引用了高敏雪等教授合编的教材中的观点,一方面是因为这些观点在国内教材中普遍存在;另一方面是因为该书是该领域内容组织和编写较好的一本教材,比较有代表性。。这一观点在我国的学者和教学人员中普遍存在。在普通高等教育“十一五”国家级规划教材《国民经济核算原理与中国实践》中,多次出现类似的表述,如:“固定资产消费属于原本已经存在的价值,不属于新创造价值[1]”,“固定资本消耗代表来自所使用固定资产的转移价值[1]”。此外,在学术性的探讨中,“转移价值”的概念也被多次提及。如田椿生(1979)[2]认为,“固定资产折旧基金有两重性。它作为补偿基金,是由生产资料周转的共同性所决定的。因为它同流动资产一样,都是通过生产过程,把价值转移到产品中去,又通过产品的售卖,流回到生产者手中,从而取得价值和实物的补偿,使再生产不断进行下去。”钱伯海教授(2002)认为,“......而固定资产则不然,它长期使用,有的达几十年甚至几百年之久,其价值以折旧形式逐步转移出来,可以购买新的固定资产,这属于简单再生产的范围[3]”。西方学者也有时对此混淆不清。

误解二:GDP中的固定资产消费部分是重复计算。持有这种观点的人,或者对此有疑虑的人不在少数。这个误解与前面的误解密切相连。持有这种观点的人认为,既然固定资产消费是转移价值,那么就存在这种情况:固定资产被生产出来的时候,作为最终产品被计入当期的GDP;在后期的生产中,固定资产消费作为增加值的一部分又被重复计入下期的GDP,因而是被计入了两次。“从理论上看,净增加值更加符合增加值的定义,因为它扣除了总产出中包含的全部转移价值,不包含任何重复计算[1]”。朱芬华,黄邦根(2006)认为,“由于折旧的价值已经包含在其它最终产品的价值之中,因此,国内生产总值包含因重计算折旧而产生的水分[4]。”

误解三:NDP比GDP更优。持有这种观点的人认为,既然固定资产消费是转移的价值,那么这部分价值就是前期创造的,而不应该计入当期创造的价值之中。因此,在分析上采用国民生产净值更为合理。“理论上说,NDP要优于GDP,因为从生产法角度看,NDP中不包括任何原本已经存在的转移价值[1]”。朱芬华,黄邦根(2006)“NDP由于剔除了折旧因素,没有任何水分,是一国在一年内真正新生产的价值。[4]”

对于固定资产消费性质的认识会直接影响到我们对GDP指标的理解、判断和运用。如果不能对固定资产消费所包含的经济内涵正确的理解,那么我们也就无法对GDP指标所代表的经济含义进行正确的理解。从而,对于GDP指标所反映的一国经济状况,也不能正确的把握,甚至影响到我们对于这个指标的判断。建立在该指标基础上的所进行的决策和判断,也就可能产生偏差。

那么,为什么我们说前面的几个观点是误解呢?我们知道,国民经济核算体系是建立在经济学、统计学和会计学基础上的一个统计体系,该体系的建立、完善和应用与经济学息息相关。经济学为国民经济核算体系提供了理论上的指导,其数据指标的构成和内涵都与经济学的发展密切相关。三位著名的经济统计学家Richard Stone(1913~1991)、Simon Kuznets(1905~1981)、Wassily W.Leontief(1905~1999)分别在1984、1971和1973年,因其与国民经济核算的建立和完善相关的研究贡献而获得诺贝尔经济学奖。Stone更是被誉为国民经济核算之父。因此,只有从经济学的角度才能更好地解释和看待固定资产消费的性质。

2 固定资产消费的经济含义

2.1 固定资产消费是因生产而带来的固定资产价值的变化,与企业实际计提的固定资产折旧数据不完全一致

在实际的工作和研究中,我们使用更多的是固定资产折旧这个概念,而不是固定资产消费。在增加值的构成中,SNA(1993)采用的名称是“Consumption of fixed capital”,即固定资产消费,而不是“depreciation of fixed capital”,即固定资产折旧。进一步的,联合国对于固定资产消费进行了概念界定,即,“固定资产消费可以一般地定义为,在核算期内,生产者所有的和使用的固定资产,由于物理的损耗、正常的过时,和正常的事故损害,所引起的现值减少”。现值指的是考虑货币时间价值的情况下,资产在未来能够带来的现金流的现值,这属于财务上的概念,代表的是固定资产的市场价值。同时,SNA继续说明了“固定资产消费可能与会计账户中的固定资产折旧或税收所允许的折旧产生较大的偏离,特别是在通货膨胀时期”。从这个意义上说,理论上,可以小于等于或者大于固定资产折旧的数额;例如在资产升值的时候,固定资产消费的数值可以小于会计折旧价值;而当固定资产贬值和损耗的速度和水平较高时,也可能大于固定资产的会计折旧价值。

由此可以看出,企业实际工作中的固定资产折旧科目,代表的是企业在实际操作中所计提的折旧部分;而固定资产消费则是理论上产生的固定资产价值的改变。由于多种因素的影响,企业会计科目中的固定资产折旧数额并不一定真实地反应了固定资产价值的实际改变。

2.2 固定资产消费是增加值(value added)的构成部分,是生产过程中新创造的价值

前面我们提到,固定资产消费是增加值的构成部分,也是收入法下GDP的构成部分。那么,什么是增加值呢?关于增加值的含义和界定,主要有以下三个角度的表述:第一,增加值是总产出扣除中间投入后的价值。这种定义是从生产的角度来描述的,它反映了增加值是扣除了重复投入后的余额;第二,增加值是要素收入的来源。这是从收入形成和分配的角度描述的,它反映了生产中所创造价值的来源和在生产要素之间的关系;第三,增加值是生产中新创造的价值。这中描述更能深刻的表明增加值的经济含义,它反映了增加值是新创造价值的经济属性。在SNA(1993)的学习手册中,对增加值进行了如下的界定:“Gross value added and GDP measure the additional value of goods and services that are newly created in the economy and are available for domestic final uses or for exports”。即,“总增加值和GDP测度的是经济体系中新创造的、可以用于国内最终使用和出口的产品和服务的额外价值”。这里明确的提出了,增加值是新创造的价值。有意思的是,这种观点,在国内的教材中同时存在。“从基本性质上看,增加值是各生产单位从总产出价值扣除其中所含货物服务消耗价值之后的余值,代表该生产单位汇集各种生产要素在生产过程中新创造的价值[1]”。

我国学者对固定资产消费性质的误解,有着深刻的理论根源和实践根源。从理论上说,增加值是新创造的价值的观点,在西方经济学体系中是个不言自明的概念,它的英文表述就是“value added”,即“增加的价值”。而在我国,对于长期受传统的马克思主义政治经济学的训练的学生和学者而言,往往不是一个可以轻易接受的观点。马克思主义政治经济学对于价值创造、分配和来源的理论,与西方经济学的价值创造、分配和来源的理论存在根本的不同。过去认为,只有劳动才创造价值。不过,从20世纪90年代的一场争论开始,现在主流已经接受劳动和固定资产都可以创造价值。

另一方面,价值创造与价值转移的分歧,不仅存在于理论的探讨中,还直接影响其所指导的实际应用。在SNA体系建立之前,20世纪20年代苏联建立过物质产品平衡表体系,即MPS体系。该体系建立在马克思主义政治经济学的理论基础之上。在该体系中明确的将固定资产折旧作为中间投入进行了处理,进行了固定资产折旧扣除之后的部分,即“国民收入”指标则是MPS核算的主要总量指标。我国在1956年采纳了MPS体系,后来为了适应市场经济发展的需求和国际比较的需要,在经历了MPS和SNA并存的过渡期之后,在1993年取消了MPS体系。

问题在于,即使我们摒弃了MPS体系,接受并使用了SNA体系,可是对SNA中的概念,往往还用以前的MPS体系框架来解释和思考。如用不变资本C,可变资本V,剩余价值M等来解释。如钱伯海教授在其专著《国民经济核算原理》中提出,“按照SNA的规定,中间产品仅仅指劳动对象的消耗C2,不包括劳动手段的折旧C1,这样使总产品减去中间产品所得的最终产品,相当于增加值(国内生产总值)的最终产品,其中的投资品则为包括折旧更新的总投资。这时,物化劳动C与中间产品就差一个折旧C1”[3]。这种解释方法,是用马克思主义政治经济学的理论体系去解释SNA中的核算指标,这是形成对固定资产消费误解的主要原因。在马克思主义政治经济学中,固定资产的消费是价值的转移,而不是价值创造。但是,SNA是建立在现代西方经济学理论体系上的核算体系,现代西方经济学中,固定资产是生产要素,与劳动力要素一样创造价值。固定资产消费是新创造的价值。因此,用马克思主义政治经济学理论来解释SNA中的固定资产消费,实际上是混淆了国民经济核算体系的理论基础。

由此可以看出,在理论学习和实际工作中,对于固定资产消费是转移价值的概念对我国的学者和实际工作人员都产生了非常大的影响,由此产生的对于固定资产消费是转移价值的结论,也就不足为怪了。但是,当我们看待建立在现代经济学体系基础上的SNA体系的时候,就必须从现代经济学理论的角度来去看待和理解固定资产消费的经济含义,它是新创造的价值,而不是转移的价值。

2.3 现代经济学对要素在生产中创造价值的表述是标准的,增加值是生产要素创造的,同时也是要素的收入

现代经济学中,整个社会高度综合生产函数的表达为:

其中,K为资本,L为劳动力。Y为GDP,也就是全社会增值的总量。

在企业生产函数为一次齐次生产函数的情况下,根据欧拉定理:

其中r为资本价格,w为劳动价格。因此,rK就是资本要素创造的增值。

在方程(2)中,左边的部分包括劳动力要素的收入和资本要素的收入,右边代表的是当期的产出GDP。因此,整个社会的总增值,可以分解成各生产要素消费所得的贡献,或者是要素投入的回报。如果生产函数是包括劳动和资本要素外还有技术进步的,或者生产函数是凹函数,那么有,

其中,s为全要素投入的净回报。在SNA当中,反映为营业盈余。在经济学中,s也可以被认为是技术要素的回报。

由此可见,所有增加值都可分解为要素投入的回报。而资本要素的投入回报,就是固定资产消费。固定资产消费是生产要素创造的价值,同时也是分配给资本要素,形成资本要素收入的一部分增加值。

2.4 中间投入可以分解为上游产品的增加值

上述高度概括的宏观经济生产函数f(K,L),由于是包括整个经济从生产链最初环节开始的,因此没有中间投入。如果生产函数代表的不是整个从生产链开始到最终的函数,而是中间一个环节,或者是一个部门,那么有中间投入。中间投入不是本生产过程或本生产部门的增加值,但从整个经济来看,最终又可以分解成相应上游产品或者其它部门的要素投入造成的增加值。

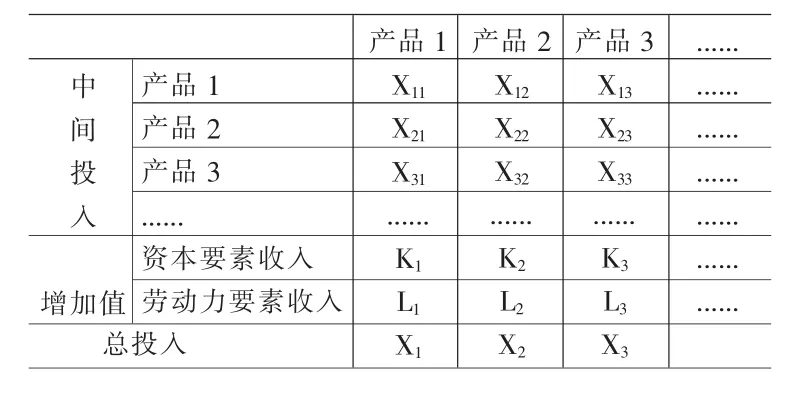

我们可以从一个社会核算账户表(SAM表)来看(见表1)。

表1 社会核算账户表

在表1中,增加值计量的是产品生产中总产品扣除中间投入的这部分重复投入后的余额,是对产品生产中新增价值的度量。那么中间投入这部分到哪里去了呢?答案是,中间投入的价值被分解和进入了中间产品生产过程中各个环节的增加值中了。

在现代经济学中,从宏观的角度看,中间投入在上游生产中可以进一步分解为资本要素和劳动力要素的投入,从而进一步说明了,所有增加值最终是由生产要素的投入或者说消费所创造的。

2.5 和中间投入不一样,固定资产消费如折旧代表的新创造价值,不是过去创造价值的转移,GDP不存在重复计算

理解这个概念要跳出传统的思路。譬如,2007年波音公司造了一架飞机,这是最终产品,算在2007年的GDP当中。2008年美国航空公司使用这架飞机载客,飞机的折旧创造了航空运输服务的部分价值,包括在航空服务最终产品中,最后算在2008年的GDP里。2007年的飞机是一个最终产品,2008年的航空运输服务是另外一个最终产品。这两个是不同的最终产品。如果过去生产的最终产品(这个案例中是飞机)在现在的生产过程中(这个案例中是航空运输)又被使用,这是要素投入而不是中间投入,因此,不能以中间投入的思路认为这是简单价值转移。

要懂得这个道理,不妨从劳动要素消费来看。譬如一个搬运工人在2008年工作,创造了搬运服务的增值,在2008年的GDP中。他要吃饭才有力气搬运东西。他吃的米饭是过去2007年生产的,是那时的最终产品,在2007年的GDP中。照“折旧部分是重复计算”的逻辑,他吃的米饭也是搬运中的中间投入,是过去2007年的生产物品的价值转移,因此也是重复计算。照此推理,绝大部分工资部分都是重复计算,因为工资得到的消费是用来产生和维持工人工作能力的。

要解决这个思维逻辑矛盾,必须跳出原来的思路去理解。如果最终产品又投入生产,那就视为是要素投入和消费(如飞机或者米饭),而不是中间投入。因此,折旧计算在GDP中,不应该视为是过去创造价值的重复计算。

3 研究结论和意义

从宏观生产的角度来看,现代西方经济学中,劳动力和资本都是社会生产的生产要素,整个社会的新增价值是由生产要素所创造的。这些新创造的价值就是国民经济核算体系中的增加值。从收入的角度来看,整个社会生产创造的增加值在生产要素之间进行分配,形成生产要素的收入。劳动力生产要素的收入是劳动者报酬,资本要素的收入是固定资产消费。

SNA体系和现代经济学认为,当社会产品被购买形成固定资产的时候,它便作为最终产品被消费,并转化为生产要素。劳动者对社会产品的消费转化为劳动力在生产中的要素投入,企业对于固定资产的消费则转化为资本在生产中的要素投入。固定资产消费不是固定资产价值的转移,而是生产中资本要素新创造的价值。GDP不存在重复计算。理论上,固定资产消费度量的是固定资产有形与非有形损耗,同时考虑生产前后固定资产市场价值变化的数值,它一般不等同于实际会计账户中的固定资产折旧。

在我国的经济学教育中,同时进行马克思主义政治经济学和现代西方经济学理论的学习。马克思主义政治经济学中的劳动价值论对于我们理解固定资产消耗以及GDP的经济含义产生了很大的影响。另一方面,固定资产折旧在微观的会计账户中的计提方式,进一步模糊了其作为生产要素投入的性质。两种理论体系的差异和实际工作中对固定资产折旧处理的方式,是人们对固定资产消费的性质和GDP指标的内涵产生误解的主要原因。

如果采用SNA核算体系,要准确理解其概念,包括GDP和固定资产消费等等在内的核算指标的经济内涵,必须用现代经济学的理论和角度来思考,必须跳出传统的政治经济学的框架。在此基础上,才能利用国民经济核算体系所提供的数据,进行各项经济问题的研究并提出合理的政策建议。

[1]高敏雪,李静萍,许健编著.国民经济核算原理与中国实践[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[2]田椿生.论固定资产折旧基金的经济本质[J].经济管理,1979,(2).

[3]钱伯海.国民经济核算[A].钱伯海文集——第五卷[M].北京:中国经济出版社,2002.

[4]朱芬华,黄邦根.关于“国民收人核算”问题的几点思考[J].技术经济,2006,(4).

[5]钱伯海.社会劳动创造价值之我见[J].经济学家,1994,(2).