隐身飞机目标探测方法研究*

2010-04-26吴定刚董晓明

黄 坤 张 剑 雷 静 吴定刚 董晓明

(中国舰船研究设计中心 武汉 430064)

1 引言

随着国防科技和军事理论的发展,高科技武器逐渐在现代战争中占据主导地位,先进的战略战术武器纷纷亮相,给传统的战争模式带来了巨大的冲击:隐身飞机、激光武器等等,就是这些高科技武器中杰出的代表。

所谓隐身飞机[1](Stealth Aircraft),是指通过一定的隐身技术手段,如改变外形与气动布局设计、采用雷达波吸收材料等,使得电磁(雷达、红外)特性、音响特性与目视特性显著减弱的飞机。它的最大特点是能降低飞机在飞行过程中的目标特性,以提高它的突防能力和攻击能力。在世界范围的近几次的局部战争中[2],以美国为首的西方发达国家,依靠隐身飞机对其敌国频频发动袭击,取得了惊人的作战效果。

在未来高科技局部战争中,敌方的隐身飞机有可能对我国构成严重的威胁。研究隐身飞机一方面有助于发展我国自己的隐身飞机事业,另一方面,也可以寻找隐身飞机的“软肋”,以己之长克敌之短。本文简要介绍了隐身飞机的特点和现状,分析研究了隐身飞机探测方法,以此为我国的反隐身技术发展提供了一些借鉴和启发。

2 隐身飞机的现状

隐身飞机是一种敌方利用常规防空探测设备难以探测到目标的电磁特征和飞行轨迹的飞机。飞机隐身有六大要素:雷达、红外、视觉、噪音、烟雾、凝迹。

迄今为止,美国已研制出10余种准隐身飞机、8种隐身飞机、12种无人驾驶隐身飞机、7种准隐身垂直/短距离起落飞机,其中F-117A隐身战斗机、B-2隐身轰炸机、F-22先进战术隐身战斗机是隐身飞机家族中的杰出代表,它们均采用了不同类型的隐身技术。目前美国的隐身飞机处于国际领先地位,俄 、德、法、英 、瑞典、加拿大、日本等国家对隐身飞机的研究也在紧锣密鼓地进行着。

为获得良好的隐身效果,设计制造隐身飞机时所采取的具体措施是:1)设计出独特的气动外形;2)采用能够吸收雷达波的复合材料和涂料;3)采用有源或无源电子干扰;4)采用屏蔽技术降低飞机的红外辐射。

隐身飞机可分为3类:第1类是“纯隐身”飞机,这类隐身飞机在研制时主要考虑其隐身性能,对于其他性能一般不考虑,如F-117A;第2类是在飞机的机动性、敏捷性与隐身性能之间寻求优化折衷,使其兼有两方面的优点的飞机,F-22就属于此类;第3类是对现役飞机进行隐身性能的改进,在飞机上涂敷吸波材料,或者对飞机的外形结构稍作修改,使它具有一定的隐身性能,如俄罗斯目前的T Y-95H战略轰炸机、“海盗旗”战略轰炸机、米格-29、米格-31、苏-27歼击机等作战飞机,就尝试使用了多项隐身技术。

迄今为止,世界上有两种著名的隐身飞机已投入实战:F-117A隐身战斗机和B-2隐身轰炸机。F-22是美国空军21世纪初主力重型战斗机,该机综合满足了隐身性能、超音速巡航、敏捷性、可靠性和维护性的不同要求,能在任何天气下使用和维护。俄罗斯研制的多用途歼击机米格-1.44和苏-35也具有良好的隐身性能。

表1 世界主要隐身飞机RCS对照表

3 隐身飞机目标探测手段分析

隐身飞机目标是海上对战斗舰艇最大的威胁之一。各国都在致力于反隐身技术的研究,特别是美国,在突破隐身技术的同时,开始了反隐身技术的研究。目前,在雷达系统中,通常采取多种反隐身技术以提高雷达系统的反隐身能力。

隐身性能是一定条件下的低可探测性,而不是一切条件下均无法探测,隐身要求往往和作战飞机的其他性能要求相矛盾,为了保证一定的全机综合性能,只能在隐身方面做出一些让步。另外,隐身技术本身也存在难以完全解决的矛盾,很难兼顾全向雷达隐身和全频段雷达隐身性能。目前隐身飞机设计主要是针对厘米波雷达,而对毫米波、米波、红外波段的雷达,隐身效果就会下降,特别是在长波雷达的监控下几乎没有隐身效果。雷达隐身效果还与雷达相对于目标的观察角有关,当观察角大于40°时,隐身效果明显降低。目前的雷达反隐身手段主要有频域反隐身和空域反隐身。前者就是利用了隐身飞机不能在所有频段都具有良好隐身性能的缺陷;而后者利用了隐身飞机 RCS值的有向性。我国可在现有的技术条件下进行研制或改进,使具备探测隐身飞机的能力,满足探测隐身飞机的要求。可从以下方面开展工作。

3.1 频域反隐身

目前隐身飞机由于受到气动力学和吸波材料频率响应的限制[3],雷达隐身效果最佳的频段在1~20GHz之间。如果雷达工作频率超出此范围,就可以显著提高雷达探测能力,使隐身飞机隐身效果大大降低。频域反隐身技术就是利用隐身技术频域的局限性应运而生的。

3.1.1 米波雷达、毫米波雷达

当雷达波照射到目标时,其主要的散射形式为镜面反射、边缘衍射、尖端绕射和爬行波。当前的雷达外形隐身技术的实质就是改变散射中心的回波方向,消除角反射体和多径镜面反射源,使受威胁的主要方向上的电磁散射强度最大限度降低,从而获得最佳隐身效果。米波雷达的工作波长通常为0.3~10.0m,是一种低频雷达。当米波雷达照射目标时,在镜面反射和爬行波之间会发生谐振现象,形成较强的反射回波尖峰,通常米波RCS要比微波RCS大几十倍甚至几百倍。毫米波雷达的工作波长一般为1~10mm,工作频率在30~300GHz之间。用毫米波雷达照射目标时,目标表面任何不平滑部位和缝隙都会产生电磁波散射,而且目标的边缘衍射和尖端绕射效应会显著增强,这样目标就会形成许多新的强散射中心,导致其RCS增大。

从雷达隐身材料的隐身机理来看,无论是吸波涂料还是结构型吸波材料,都是针对厘米波雷达的。如果入射波长发生很大变化,材料的吸波效率就会急剧下降,失去隐身效果。所以米波雷达和毫米波雷达对付材料隐身技术也十分有效。

根据有关方面提供的资料可知,在俄罗斯已经装备部队的万能级雷达就是运用其所掌握的先进技术的米波系列雷达。其工作波长为2~10m,采用收发天线阵列分置的方式,发射为宽波束,接收采用数字波束形成;采用固态发射机,发射信号具有线性调频的形式。信号处理采用了一定数量的多普勒数字滤波器,并还有一个目标频率特性的数据库,及能通过先进计算机实现的特殊算法。雷达可通过此特殊的算法,优选所用的频率,从而获得目标的最大的RCS,以达到检测目标的目的。

我国拥有大量处于基础阶段的老式米波雷达,如果能采用新的算法滤去采集信号中的噪声,就能改造成反隐身雷达,将较大提高我国对隐身目标的探测能力。

3.1.2 高频地波超视距雷达

高频(HF)地波超视距雷达[4](GW-OTHR)利用雷达波束绕地表面衍射作用,能探测视距外的舰船、低空飞机和巡航导弹,不仅覆盖面积大、费用低,能弥补常规微波雷达低空盲区和天波超视距雷达的近距盲区,也无需注意电离层的变化,且可反隐身、抗反辐射导弹,因而在许多国家的国民经济和国防领域中得到了广泛的应用。

由于空气是极有效的介质,海水是良导体,海平面既是空气的最底层,又是海洋的最顶层,且富含盐份,这就形成了一个特殊的区域—高频辐射受到内部反射的制约,波束贴紧海面向前传播,其范围要比一般雷达远。地波超视距雷达正是利用高频(2~30MHz)垂直极化电磁波沿海面传播损耗低、距离远的这一特点,来检测视距外的舰船、飞机甚至巡航导弹等目标的。采用先进的信号处理技术,其最大作用距离可在400km左右。由于地波超视距雷达具有不受电离层波动影响、传播稳定;工作波长长,能发现对微波雷达隐身的目标;能监视常规微波雷达的低空盲区和弥补天波超视距雷达照射不到的近程盲区等一系列优点,它受到世界各国特别是濒海国家的高度重视。

根据平台所处的位置,地波超视距雷达又可分为岸基型和舰载型两种。安置在海岸上,全天候、全方位地对海域进行超视距探测,可成为早期预警的有效手段。装配在舰船上,则可根据需要灵活地调动位置,机动性好,同时也使其载舰能够进行一定的探测预警,从而提高了生存能力。

一个有上千公里海岸线的国家差不多有近40万km2的专属经济区(EEZ)。传统的微波雷达由于受视距限制,只能覆盖一小部分;飞机和巡逻艇效费比太差(按马可尼公司报价,一部地波雷达1600万美元,仅为一架价值2.5亿美元的E-3A预警机的约1/15,地面设施及维护费也低得多),也不能实现全天候监视。天波超视距雷达又是“远视眼”,数百公里内的目标反而看不见,而且受电离层变化影响太大,结构和技术也远比地波超视距雷达复杂,所以地波超视距雷达是监视专属经济区的最佳选择当然也可以用来监视低空和隐身目标。尤其是舰载型目标,因机动性好、生存能力强,颇受发达国家重视。

3.2 空域反隐身

目前隐身飞机的设计只在几个主要方位上减小其RCS,如果雷达从其他方位采取俯视、仰视和侧视等多方向探测同一隐身飞机,那么隐身飞机就将失去隐身能力。空域反隐身技术就是针对隐身飞机这一弱点发展起来的。我们可以通过雷达组网和预警机探测两种手段来发现隐身飞机目标。

3.2.1 雷达组网

海上编队雷达组网是提高编队海上作战能力的重要途径之一,在单传感器探测性能十分有限的情况下,编队各舰艇间进行雷达组网将极大地提高编队对作战态势的获取能力,使编队尽早地发现并跟踪目标,尽早地对目标的威胁等级进行判断,以采取及时有效的攻击或防御措施。

现代海战中,隐身飞机以其优良的反探测性能被首选为突击兵力,但隐身目标也并非完全不能被发现,因为它不能在所有角度上都具有同样的隐身效果,会给雷达探测留有空间窗口和频率窗口。隐身技术的整体设计主要针对易受攻击的正前方向上水平±45°、垂直±30°的单基地雷达,而在其它方向上尚存在着一定的前向散射,所以通过编队雷达联网,利用各舰雷达在空间上的分布来提高对小目标或隐身目标的检测概率是必要的,而且是可行的。

然而,正如隐身技术综合运用了多种技术手段一样,不论是空域、频域、极化域还是时城内的单项反隐身技术都有各自的局限性,雷达组网反隐身也很难使用某一项技术或少数几项技术就可以达到良好的反隐身效果,而必须综合空域、频域、时域和极化城内的各种技术,选取各种体制的雷达,根据一定的原则,进行合理布站,以先进的通信设施链接,将采集到的数据选人中央计算机进行实时的综合数据处理,才能形成对隐身目标搜索、跟踪、定位、制导一体化的指挥控制系统。

雷达组网反隐身最本质的原理在于对共同空域实现多重覆盖,即对空域内的同一目标具有一定的观测重叠系数,以挖掘低RCS目标的空间相关性,提高系统对隐身目标的探测能力。例如,对某一空域,当雷达重叠系数等于3时,假设单部雷达检测概率均为0.5,则雷达网对该空城内目标一次扫描发现概率为:

可见,组网后系统对隐身目标的检测能力明显优于单部雷达的检测性能。

雷达组网的技术基础是多传感器信息融合技术。从作战角度来看,信息融合可以定义为这样一个过程:把来自不同传感器和信息源的数据和信息加以联合、相关和组织,以获得目标的精确状态和属性估计,以及对战场态势、威胁和重要程度适时的综合评估。信息融合从结构上来说,可以分为集中式、分布式和混合式三大类,因为雷达组网的目的是反隐身,所以应该采用集中式的结构,因为集中式结构拥有更高的跟踪精度,且能提供更多的目标信息。集中式结构是将每个雷达产生的点迹全部送入多雷达跟踪系统中加以处理,最终产生一条隐身飞行器的航迹。如图1所示。

图1 雷达组网集中式信息处理结构图

雷达组网后,各部雷达已不是一个个孤立站了,而是雷达网中的一个节点,要把这些节点有机地联系起来协调工作,各部雷达就必须在时域、频域、空域上有效地协调一致工作,达到数据融合处理、资源共享的目的。因此无论采取哪种组网方式,在多传感器信息融合技术之外还需要解决一系列关键技术问题。

1)时间同步技术

各雷达天线的扫描通常是完全异步的,如果没有统一的时间标准,就很难进行信息融合,因此雷达组网时,各雷达之间的时间基准信号严格统一是组网的前提条件。解决时间统一的途径有:一是利用卫星定位系统的高稳定时钟。如使用我国的双星定位系统和美国的全球卫星定位系统(GPS),精度满足要求,但易受干扰。二是在各站使用高稳定的铷原子钟作为同步信号,使用前进行统一时间校准。

2)精确标定站位和标校技术

雷达网内各站的精确定位和空间几何标校是对目标精确定位的基础,是雷达网内各站通过坐标变换共享数据的基础。由于地球曲率和缺少目标高度数据,在坐标变换中若误差太大,将会发生目标分裂成假目标的现象,其误差将直接进入信息处理系统,形成目标定位的系统误差,影响雷达的跟踪精度。站址定位不须实时进行,可以利用卫星定位获得各站的精确地理位置,其精度可达3m以内。一种理论上较好的雷达标校方法是“全相对坐标变换法,即将本雷达以外所需组网的雷达也看作为一个目标或导弹,然后与真实目标一起测量就可确定他们之间的相对坐标,以达到消除坐标变换中诸多误差源的目的。

3)通信传输技术

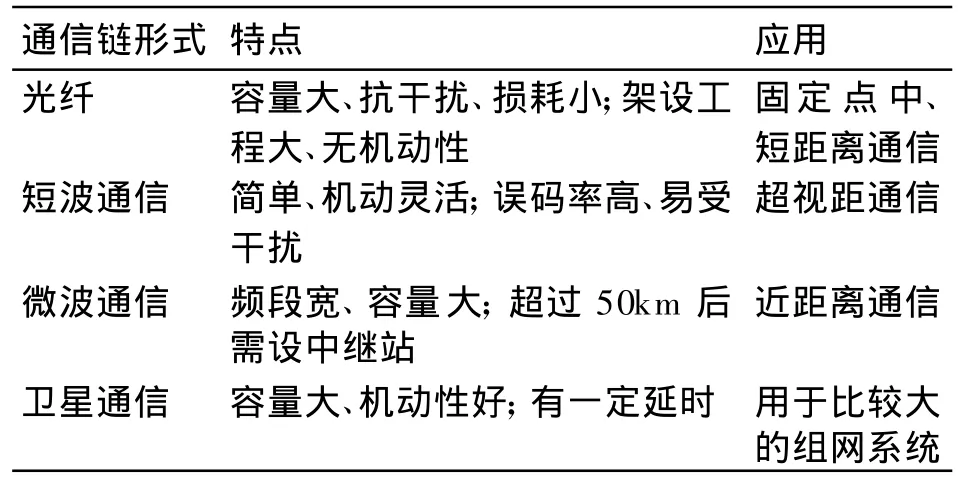

在雷达组网工作中,通信是桥梁,是整个网的命脉,各单站雷达靠通信系统相互联系构成网络,因此雷达网内的通信对雷达网的性能和可实现性有决定性的影响。基于高速、高稳定性、低误码率、安全性及高效能费用比等方面的考虑,对于站间距小于30km,可以采用短波、超短波通信;对于站间距大约为60km,通信网可以考虑用光缆通信,或者采用微波通信的方案,使用中继站进行接力。

表2 几种通信方式及其应用

3.2.2 预警机探测

隐身飞机隐身重点在于减少鼻锥方向±45°范围内的雷达截面积,飞行器的上顶部隐身措施则采用较少,因此将探测雷达安装在空中平台或卫星上进行俯视探测,可提高低空突防的隐身目标的被探测概率。预警机和具有下视能力的飞行器,一般都具有探测隐身目标的能力。

预警机(全称预警和控制系统飞机)是一种装有远距离搜索雷达、数据处理、敌我识别以及通信导航、指挥控制、电子对抗等完善的电子设备,集预警、指挥、控制、通信和情报于一体,用于搜索、监视与跟踪空中和海上目标并指挥、引导己方飞机执行作战任务的作战支援飞机,起到活动雷达站和空中指挥中心的作用,是现代战争中重要的武器装备,按作战使用可分为战术预警机和战略预警机[5]。

战术预警机主要是在局部战争中探测空中特别是超低空入侵的目标,指挥引导己方防空和空中力量。它的续航能力较弱,控制功能较少,造价和使用费用较低,如E-2C。而战略预警机除具有战术预警机的功能外,还可担负国土战略防御任务,具有高级空中指挥和控制功能,续航能力强,系统复杂,造价和使用费用高,如E-3系列、A-50。

预警机雷达(机载雷达)在探测目标的过程中,主要表现有以下三个特点:

1)机载雷达“站得高、看得远”,可以克服地球曲率对雷达观测视距的限制,发现更远的的敌机或导弹,为防空系统提供更多的预警时间。

2)可探测低空、超低空目标。

3)机载雷达机动性大,生存能力强,不易被敌方摧毁。特别是机载相控阵天线雷达的出现使得预警机的外形发生了很大的变化,机顶不再装有硕大的天线罩,从而减小了其在飞行中的阻力,不仅减小了天线的重量和体积,提高了天线的性能,增加了雷达探测距离,还提高了预警机的生存能力和机动性。

4 结语

隐身飞机大都综合采用了多种隐身技术措施,与之相对抗的任何一种单一的反隐身技术都不太可能大幅度增加隐身目标的可探测性和被摧毁概率。因此,只有综合运用各种对隐身目标的探测技术,并进行信息的汇集,才能获得最佳的反隐身效果。鉴于我国目前的技术现状,我们对隐身飞机目标的探测可以首先利用超视距雷达发现远距离的隐身目标,确定目标所在的区域。虽然超视距雷达对距离和方位的分辨力以及测量精度均很差,但是因为吸波材料对短波是无效的,所以它能获得隐身飞机较大的雷达散射截面积,提高了对隐身飞机的探测性。当超视距雷达发现来袭目标的区域,随后即派出预警机飞至该区域跟踪目标并进行定位,此时目标的雷达散射截面积不会很小,预警机可从任意侧面视觉观察隐身飞机。在其后当目标进入我雷达探测范围内以后,便可用各种不同频段的地面雷达组成雷达网,从不同视角进行探测,则隐身飞机的隐身能力就会完全丧失。从而实现对隐身飞机目标的完全探测。

[1]王狂飙.隐身飞机的战术技术特点分析与防御对策[J].火力与指挥控制,2003,28(6):1~5

[2]蔺国民,孙秦,李艳华,等.隐身飞机综述[J].航空制造技术,2005(9):73~76

[3]吴丹.隐身飞机探测技术研究[J].航空科学技术,2005(5):36~39

[4]刘春阳,王义雅.高频地波超视距雷达述评[J].现代防御技术◦探测跟踪与目标环境特性:38~45

[5]陈捷,顾国忠.预警机作战使用初探[J].飞机工程,2005(2):5~8