旱地宿根蔗尾下种技术研究与推广

2010-03-23陆辉德龙清华王国安

陆辉德,龙清华,王国安

(1.广西农垦国有昌菱农场,上思535514;2.广西上思县气象局,上思535500)

旱地宿根蔗尾下种技术研究与推广

陆辉德1,龙清华1,王国安2

(1.广西农垦国有昌菱农场,上思535514;2.广西上思县气象局,上思535500)

通过对试验和调查结果的分析,进一步深化对在蔗尾下种基础上创新的宿根蔗尾下种技术的抗旱等生产价值和经济效益的认识,总结提出了整套宿根蔗尾下种技术。

旱地甘蔗;宿根蔗尾下种技术;节种增效

蔗尾下种是旱坡地蔗区的一项增产增收效果显著的低成本甘蔗下种新技术,广西大学叶燕萍又称之为蔗梢(尾)剥叶(鞘)不砍种旱地甘蔗下种技术。在蔗尾下种的基础上创新的宿根蔗尾下种技术已使广西农垦国有昌菱农场(下简称为昌菱农场)植蔗员工[1]种蔗变为轻松的“五不”(不浸种、不消毒、不砍种、不问季节、不择田或地),省种、省工,尤其在新台糖22号(ROC22)等高产、高糖、而易感黑穗病又不耐寒的中大茎品种上种植,表现耐旱、耐渍、抗病、抗倒、苗齐、茎多、高产稳产更加突出,社会效益、经济效益、生态效益和增加蔗农收入效果十分显著,在当地以至全广西起到了很好的示范带动作用。

1 材料与方法

1.1 试验基本情况

试验于2008~2010年进行,供试品种为新台糖22号(ROC22);试验地点分别设在昌菱农场场部绿化地、3队、7队、2队等。

1.2 试验方法

供试种苗不浸种、不消毒、不砍种,按试验要求进行分类,剥叶或不剥叶处理。试验均进行下种芽数、出苗率、株高(自甘蔗地面至肥厚带长度)、5~11月拔节生长量、节间长度和茎径、称重、锤度(用手提式锤度计)等调查,于3月份种植,2009年1月实产验收。各试验不同之处分述如下:

⑴宿根与新植蔗蔗尾节间长度对比调查试验:1月15日调查宿根与新植蔗蔗尾节间长度,各调查20株取平均值。节间序号:生长点(包括不足1㎝节间长度的节)为0,倒1节和节间为“-1”,……以此类推。

⑵多芽段宿根蔗尾不同下种量、不同施肥方式试验:田间随机区组设计,3重复,4个处理:处理A、B、C每667m2剥叶宿根蔗尾多芽种分别为5000、6500、8000芽,均为667m2施10t糖蜜酒精发酵液;处理D每667m2剥叶宿根蔗尾多芽种8000芽,昌菱牌复混肥(10-7-8)150kg),不淋水。2008年3月15日种植和盖膜,糖蜜酒精发酵液或昌菱牌复混肥均作种肥施用,直接接触甘蔗种芽。

⑶宿根蔗尾剥叶与不剥叶试验:试验地点为昌菱3队公路边林英某岗位,设1重复简单对比试验,试验地面积0.33hm2,667m2下种芽数7878芽,4~6芽段宿根蔗尾,行距1.1m;下种后于2009年3月11日统一喷淋酒精发酵液,3月15日盖地膜。

⑷不同芽数的宿根蔗尾对出苗率的影响试验:试验地点在昌菱农场场部绿化地。设5个处理:分别为4、5、6、7、8芽段(活芽)蔗尾,每处理选取5段宿根蔗尾;2008年2月23日进行种苗分类称重、测锤度,下种后淋水盖膜,5月8日调查出苗率。

⑸对不同品种6芽段宿根蔗尾出苗速度、出苗率影响比较试验:试验地点设在昌菱农场2队,沙壤土,地势低洼。设7个品种,3次重复,2009年2月23日下种盖膜,2010年1月19日实产验收。

1.3 公式

⑴苗蘖率=(出苗数+分蘖数)/下种芽数×100%。

⑵下种重量(kg):有如下2种计算方法,①按常规(667m2为8000芽,即12万芽/hm2)折算下种重量:下种重量(kg/hm2)=单段蔗尾重量(kg)/单段蔗尾芽数×12万(芽/hm2)

②按试验出苗率计得出苗数,再按出苗数的100%计算成茎率,则平均达75000株/hm2(667m2为5000株)有效茎来折算下种重量:

下种重量(kg/hm2)=单段蔗尾重量(kg)/单段蔗尾芽数/发芽率%×75000(株/hm2)

2 试验示范结果与分析

2.1 调查研究结果

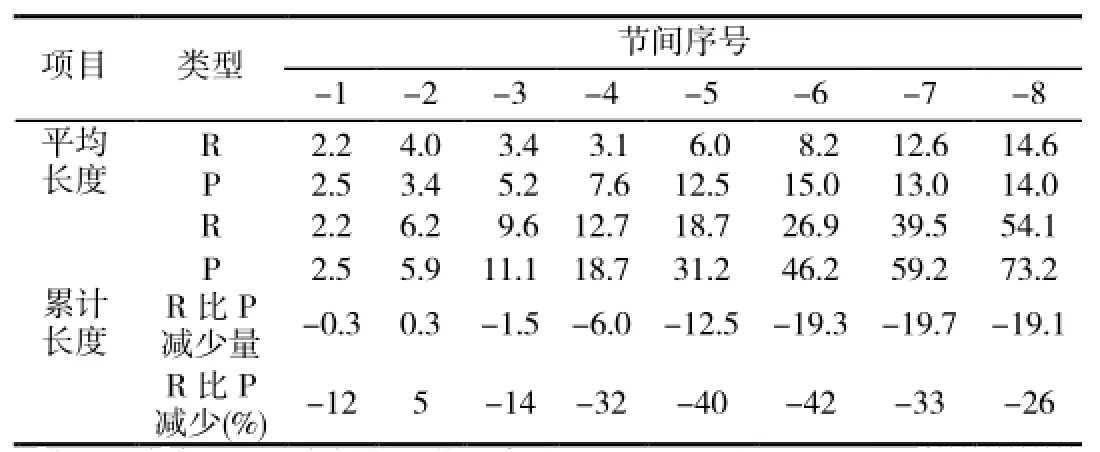

2.1.1 宿根蔗与新植蔗蔗尾节间长度对比调查如表1表明,4芽段宿根蔗尾比新植蔗尾短6.0cm,减少32%;5芽段宿根蔗尾比新植蔗尾短12.5cm,减少40%;6芽段宿根蔗尾比新植蔗尾短19.3cm,减少42%。即4~6芽段同样芽数的宿根蔗尾比新植蔗尾节种潜力在32%~42%。

2.1.2 多芽段宿根蔗尾不同下种量和施肥方式对糖料蔗产质量的影响2008年在昌菱的试验结果(见表2)表明,⑴宿根多芽段蔗尾667m2下种量在5000~8000芽之间对有效茎条数、单产甚至品质(田间锤度)均无明显差异;⑵多芽段宿根蔗尾667m2下种5000芽可实现有效茎条数4594条、产量7939kg,相对667m2下种8000芽实现同等单产可节种37.5%以上;⑶多芽段宿根蔗尾在667m2施糖蜜酒精发酵液10t与施昌菱牌复混肥(10-7-8)150kg对比,均可实现有效茎条数4594~4764条、产量7939~8284kg。

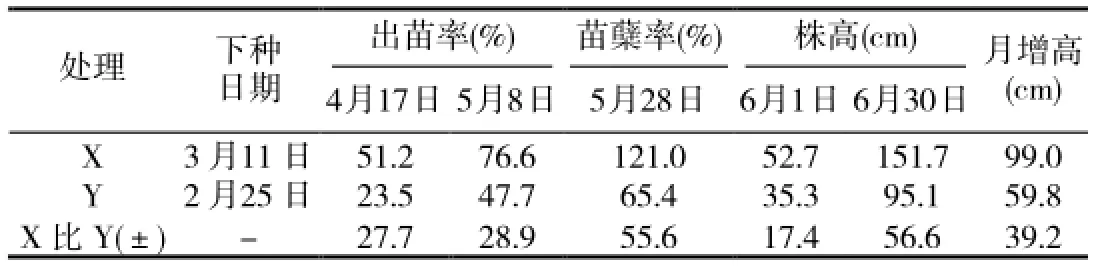

2.1.3 宿根蔗尾不同处理方法对出苗、拔节时间、生长量的影响表3结果表明,处理X(剥叶)虽然比处理Y(不剥叶)迟下种15d,但出苗和齐苗时间仍然提早20d以上,速度快一倍,不剥叶5月8日才到达齐苗期,比剥叶的慢20d;剥叶6月1日株高对比不剥叶高17.4cm,剥叶6月份月增长达99.0cm,而不剥叶仅59.8cm减少近40cm。剥叶早生快发为高产早熟打下基础。

2.1.4 不同芽数的宿根蔗尾对出苗率的影响作者进一步开展多芽段宿根蔗尾不同芽数对出苗率的影响试验,结果(见表4)表明:6芽段蔗尾即留种长度在30~40cm左右,最下位节间锤度在10.0%的6芽段蔗尾出苗率最高,可达71%,其次是5芽段蔗尾,再次是4芽段蔗尾和7芽段蔗尾,8芽段蔗尾最差,仅42%。出苗率明显受蔗尾的长短、成熟度以及虫害的直接影响,太长则因生长点顶端优势而抑制下位芽萌发、蔗糖分多不易水解造成还原糖供应不足和受虫害等原因致出苗率低,太短则因组织幼嫩水分多而极易失水,且营养总量不足,经受不了自然环境折磨或受机械损伤而死亡。

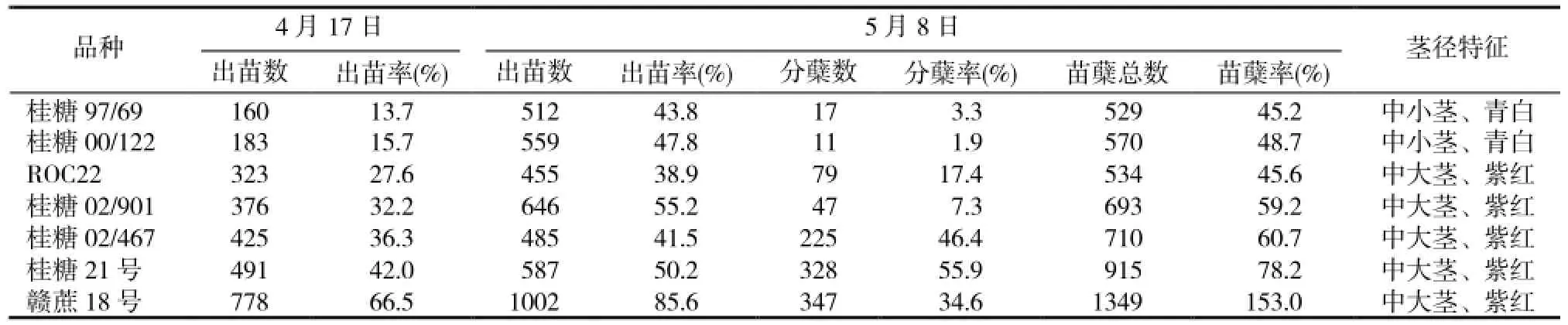

2.1.5 不同品种6芽段宿根蔗尾对出苗的影响表5可看出,不同品种6芽段的出苗是有一定差异的。

表1 宿根蔗与新植蔗蔗尾节间长度(cm)比较

表2 宿根蔗尾不同处理对糖料蔗产质量的影响

表3 蔗尾不同处理方法对出苗、拔节时间、生长量的影响

表4 不同芽数的宿根蔗尾对出苗率的影响

表5 不同品种6芽段蔗尾对出苗速度、出苗率的影响

2.2 宿根蔗尾下种节约用种、增加效益分析

2.2.1 节种重量及效益由表4可看得出,宿根蔗尾4芽段虽然出苗率较低,但达5000条有效茎所需下种重量667m2折算值仅为120~150kg,折仅38~48元;比宿根蔗尾5、6芽段节种70~133kg,平均42%,节约成本30元;比宿根蔗尾7、8芽段节种177~371kg,节种率66%~71%,平均68%,减少用种量折算83元。故采用宿根蔗尾4~6芽下种,比7~8芽或新植蔗尾667m2平均节种300kg近100元以上,比普遍下种量12000芽或1000kg减少用种86%折合242.5元。宿根蔗尾与新植蔗尾相比,具有芽密而节间更短、同样长度或重量的蔗尾芽数更多、蔗芽相对老熟等特点。确定单位面积下种重量应考虑单段蔗尾重量和发芽率(经验值)等直接因素。中大茎种如ROC22以实现667m2有5000株有效茎为高产田基础,兼顾减少用种提高效益和减少劳动强度提高效率才是最佳节约用种方式的原则。

2.2.2 社会效益十分显著按667m2高产目标8~10t要求,667m2下种5000芽比8000芽可节种37.5%,667m2下种4~6芽段5000芽比下7、8芽段的节种54%以上,667m2下种5000芽宿根蔗尾比新植蔗尾节种32%以上。按全昌菱蔗区1.35万hm2中实际每年新植蔗面积为0.53万hm2计算,“蔗尾下种”667m2节种323kg,节约成本近100元(吨甘蔗价320元计,下同),比常规方法节种71%。可节约用种苗也就是增产糖料甘蔗2.5万t以上,增产达3%以上。由此推算,仅此一项,广西蔗区每年可增产糖料蔗160万t,蔗农增收5亿元,蔗农人均达230元左右,糖厂增产白砂糖21万t,增加工业产值12亿元(吨糖价5500元计,下同),节约用地2万hm2以上。

2.3 推广宿根蔗尾下种技术增产增收实例

2.3.1 昌菱农场推广宿根蔗尾下种技术成效卓著广西农垦国有昌菱农场几年来推广宿根蔗尾下种技术面积均占新植蔗的95%以上,彻底改变了以往为防旱抗旱普遍采用全茎或半茎下种的习惯,节约用种50%~70%以上,连创甘蔗产量新纪录。2007~2008年榨季实现入厂糖料蔗达25.63万t,比该场历史最高纪录的2005~2006年21.23万t仍增产4.4万t,增长20.7%,比几乎全部使用全茎种的2003~2004年15.24万t增产68.2%,创造了新的总产纪录;全场平均667m2产糖料蔗首次突破8t大关达8.99t,也创造了广西乃至全国667hm2(万亩)以上连片甘蔗最高单产新纪录[1],植蔗员工年人均纯收入近20000元,平均纯收入667m2达1000元以上。

2.3.2 昌菱13队整个队实现“千亩万吨”目标更为突出的是该场的第13生产队,为一个专业种蔗的生产队,现有人口280人,种蔗面积84.7hm2,人均种蔗0.3hm2,2004~2009年实际入厂糖料蔗连续5年突破万t大关,2007年667m2产糖料蔗突破10t达10.08t,比整个农场667m2产糖料蔗8.99t还高1.1t,在农场以至全区率先整个队实现“千亩万吨”目标[2]。

3 结论和讨论

3.1 宿根蔗尾下种能确保高产优质。667m2下种4~6芽段宿根蔗尾8000~5000芽,能实现5000条有效茎,产量达8t,甘蔗品质无明显差异。榨季前期落尾留种,还有可能直接减少糖料蔗的夹杂物,提高糖厂榨季前期蔗糖分和利于提早开榨。

3.2 宿根蔗尾下种能确保大量供种,提早冬植。宿根蔗尾与新植蔗尾相比,除同具备含蔗糖量低而含水量丰富、蔗芽年龄小,生命力强,比蔗株中基部细小1/3等特点外,另具有芽密而节间更短、同样长度或重量的蔗尾的芽数更多、蔗芽相对老熟等特点。所以能更大限度地利用蔗尾资源,按667m2有效茎条数4000株计算,1×667m2宿根蔗地留种可提供3×667m2冬春植蔗地用种量,且选种质量提高;榨季前期落尾留种,为提早冬植提供大量种苗。这是既大幅度减少单位面积用种量,又能大量供种提早冬植的基础。

3.3 省工省力,节本增效。宿根蔗尾下种比一般蔗尾下种667m2节种323kg,节种72%,即节约成本72%。同理,也省去蔗种搬运和剥叶、摆种用工各72%,减少用种量即减轻种蔗劳动强度,摆种效率提高,种蔗进度就可提高72%。而且早出苗早齐苗,提高出苗率,提早拔节,早生快发,就易获高产,增产增收效益大。

3.4 技术简单。不浸种、不消毒、不砍种、不问季节、不择田或地,技术简单易行;蔗尾长度一致,又为机械摆种种蔗提供可能,值得大力推广该项技术。

3.5 该技术仍然存在一些不足和需要完善的地方。如宿根蔗尾留多长为适宜、下种量如何确定、如何加速冬种进度等,当前糖价、蔗价不稳而肥料价格、机耕、人工费飞涨,有必要进行更深一些的研究创新,深挖其增产增收潜力。此外,宿根年限对留种是否有影响、确定不同品种的最佳芽数段和宿根与新植蔗尾下种对比试验等仍有待进一步研究。

4 新台糖22号宿根蔗尾下种技术

提倡“三边三为主”的原则即边砍甘蔗边留种(尾)边种蔗;以宿根蔗留种(尾)为主、以留短段蔗尾为主和以种冬植蔗为主。

⑴以宿根蔗留种(尾)为主。⑵以留短段蔗尾为主。选留有青绿色蔗鞘包裹着芽眼的、长度(生长点或“鸡蛋黄”以下)在15~35cm、有4~6个芽的健壮蔗尾作种茎。蔗尾太长,节种和出苗效果不显著。⑶以种冬植蔗为主。昌菱农场几年来冬植蔗面积均达新植蔗面积近80%。⑷剥叶(鞘)处理。①自然晒种3~15d,可提高种茎的柔韧度,减少剥叶(鞘)时断(茎)节,又促进蔗尾嫩芽的自然后熟;②强调尾部砍见“鸡蛋黄”(生长点);③剥去种茎上的蔗叶(鞘),一定要露出芽眼和根带后再下种。⑸适量下种。667m2下种6000芽即可,即平均2~3段(4~6芽)/m种苗,折重量仅120~150kg,确保667m2出苗达5000苗左右为度。能配合淋水加盖膜的下种量还可减少20%,即667m2为5000芽。⑹“贴底摆种”。①开好行后,人工用铲撩净植蔗行浮土,露出沟底;②种茎贴沟底摆种,不摆架桥种,这是能显著提高抗旱和防倒伏的关键;③芽侧向两旁,一字型或半一字型摆种,不再强调摆种“双行”或“品字形”;④深种浅盖土,盖种厚度在0.5~2cm,淋水更不必厚盖土。⑺及早种植。①提倡宽行密植,行距≥1.1m以上;②大力提倡喷淋清水或糖厂酒精发酵液种蔗;③覆盖地膜,淋水、盖土并喷杀封闭土壤型除草剂后盖膜,越快越好。

5 推广宿根蔗尾下种技术的几点建议

⑴开展以推广应用宿根蔗尾下种技术为主题的促进节约和循环经济发展活动,全社会行动起来,统一思想认识,制糖企业、各级政府部门、乡、村以及职工(蔗农)积极参与。⑵用示范观摩、典型带动、算帐对比、音像等方式、方法,做好植蔗员工(或蔗农)技术培训工作,提高植蔗员工(或蔗农)对宿根蔗尾下种的自觉性。⑶把推广宿根蔗尾下种技术的工作,列入生产质量督查问责项目,做为田间、地头经常性的工作,并与甘蔗生产队长(乡村专职甘蔗辅导员)当月和一年的绩效考核结合起来,与经济挂钩起来。⑷继续采取贷款、补贴、重奖罚等措施鼓励蔗尾留种方法:①凡是如新台糖22号等当家或推广品种(其它淘汰品种除外)必须落尾留种方能入厂;糖厂给予落尾的甘蔗降低扣杂率或零扣杂入厂优惠;②所留蔗种除满足自用外,个人岗位之间或村队之间可自行调配,余额及时由糖厂收购调剂和调拨;③未能及时种植的蔗种应妥善保管,如暂带叶鞘留种,或覆盖稻草防晒防霜、淋水保湿等。⑸做好砍、运、榨、种各项工作的协调,及时安排好淘汰复种蔗地的机耕整地,保证留下的蔗种能及时下种。⑹榨季日程法定化。广西榨季日程120±5d,11月中至3月中。

[1]农文科,陆辉德.昌菱农场实现旱地甘蔗“千亩万吨”目标的思考[J].企业科技与发展,2009(22):31-33.

[2]陆辉德,陈锦祥,史长兴,等.旱地甘蔗“千亩万吨”高产新技术示范[J].中国糖料,2009(3):42-43.

Technique Research and Extension of Ratoon Cane Top as Seeding in Non-irrigated Farmland

LU Hui-de1,LONG Qing-hua1,WANG Guo-an2

(1.Changling Farm of Guangxi Agriculture and Reclamation,Shangsi 535514,China; 2.Weather Bureau of Shangsi Guangxi,Shangsi 535500,China)

According to experimental and investigative results of production and economic benefit of plant and ratoon sugarcane,the whole techniques of ratoon cane top as seeding in non-irrigated farmland was summarized.

Sugarcane in non-irrigated farmland;Techniques of ratoon cane top as seeding;Saving seed to increase benefit

S566.1

A

1007-2624(2010)03-0039-04

2010-03-24

陆辉德(1963-),男,广西武鸣县人,高级农艺师。长期从事甘蔗等作物栽培工作。