数字通信系统中一种新型差错控制方案

2010-03-21谭笑

谭 笑

(武汉理工大学信息工程学院,武汉 430070)

1 引 言

数字信号在信道中传播将会受到加性和乘性两种干扰,使得在接收端可能产生错误判决。乘性干扰引起的码间串扰可用均衡的办法纠正[1],消除加性干扰一般采用的方法是加大信噪比。但由于信噪比不能一味提高,因此,人们采用了各种编解码方式,以提高系统抗噪性能[2]。差错控制技术是满足信宿对误码率要求的方法之一。

差错控制技术主要有检错重发、前向纠错、反馈校验、错误删除4种,除反馈校验外,其余3种差错控制技术都要求在传输的信号中加入差错控制码元(监督码元)。反馈校验方式不需要监督码元,使得编码效率(Code Rate)较高,设备简单,但有可能导致本来接收的数据未出错,而在传回发送端的过程中出错,致使该组数据重发,使得传输效率降低。同时,由于接收端必须等待发送端对回送信号的比较结果,若为正确,该信息才视为有效,这导致每个码元至少要占用两次传输时间。检错重发、前向纠错、错误删除这3种方式需要监督码元,使得编码效率下降,冗余度上升,导致信息传输速率下降,频带利用率也随之降低。

本文旨在研究一种新的差错控制方法,能够尽可能同时使传信率、误码率和编码效率都能达到较理想的水平。从理论上讲,差错控制是以降低传信率为代价换取提高传输可靠性[1],导致传信率下降的主要原因是在发送码元中增加了监督码元,而监督码元是保证低误码率的手段。针对这一点,在本文所论述的差错控制方案中,不使用监督码元,即接收端不对传输信息有无错码进行识别,但又能保证误码率在一定的范围内,从而消除了限制传信率和编码效率提高的因素。

本文所论述的差错控制方案,吸取反馈校验方式具有双信道的特点,但不需接收端向发送端回发数据,即传输是单向的,则该方式既可以较反馈校验方式提高传输效率,又可以实现一点到多点的通信,同时还兼有反馈校验方式的优点。

在不考虑信道乘性干扰的条件下,要想兼有较低的误码率和较高的传输效率,同时编译码设备不至于太过复杂,则必须利用信道中加性干扰的特性进行设计。

信道可分为突发信道和随机信道。在突发信道中,脉冲干扰是产生突发错码的主要原因,而在随机信道中高斯白噪声是引起信号波形失真,导致错误判决的主要因素。从这几种主要原因来看,若外界环境对两信道信号影响相似,上述几种产生错码的主要原因在两个信道中带来的干扰相当于共模信号分别加在两信道信号之上。因此,我们可以用差分的方法对接收信号进行处理。需要注意的是,这种方式不可用于随参信道。

2 新型差错控制原理

2.1 收发端信号处理

采用两条信道进行信号传输,发送端将经编码器编码的信号转变成相位相反的两个信号,分别同时送入两信道中。在接收端对接收到的两个信号进行差分处理,即是将两条信道传输的信号取差值,消除共模干扰对传输信号的影响,然后再进行抽样判决等待后续处理。我们以二进制的情况来讨论。

如图1所示,两信号在编码时,选用单极性NRZ信号。假定一条信道传输信号名为3′,另一条信道传输信号名为5′,设在3′信号中高电平表示“1”,低电平表示“0”,矩形脉冲幅值为1 V;在 5′信号中,高电平表示“0” ,低电平表示“1” ,则 3′信号与 5′信号相位相反。

图1 发送信号示意图Fig.1 Signaling illustration

在接收端将接收到的3′与5′信号相减,得到一个新的波形,使原本表示“1”的信号幅值为1 V,表示“0”的信号幅值为-1 V,这就将发送端单极性NRZ信号转变成了双极性NRZ信号,最佳判决门限随之变为0。最佳门限值与接收机输入信号的幅值无关,对信道特性变化不甚敏感。3′信号与5′信号在两个信道中同时传输,若外界有脉冲干扰(如电火花),或有高斯白噪声,而这些外部干扰在3′和5′信号上产生的影响相同,即有着相同的幅值和时间间隔,由于两信号做减法,消去了在信道中引入的加性干扰。

2.2 信道要求

欲保证接收端能正确解码,两传输信道必须为恒参信道,且有着较为类似的外界环境,两信道的传输特性也要一致。这样共模干扰在同一时刻对两信道中传输的信号在幅值和相位上有着近乎相同的影响,所持续的时间也相同。在接收端,3′与5′信号相减时才可较好地抑制共模干扰带来的影响。而在随参信道中,常伴随着频率选择性衰落[3],且不论两信道特性多么相近,各信道噪声仍是完全独立的,故无法通过差分方法消除干扰。

在信息传输的过程中,必须保证在接收端相减时两信号能准确对位。若3′或5′信号出现相位偏移,在接收端两信号做差时将出错。从理论上讨论,相减后的信号只存在1 V和-1 V两种信号幅值,若3′与5′信号对位不准,会出现 0电平的情况。这时可以认为信号在传输过程中存在相位偏移,接收到的信号不能进行正确抽样判决。保证传输信息相位稳定可用锁相技术实现。

2.3 原理分析

新型差错控制技术的整体框图如图2所示。

图2 新型差错控制技术整体框图Fig.2 Overall block diagram of the new error control method

图2中,编码器对信源进行编码,提高了信息传输的有效性;反向器对编码器输出的波形进行反向,产生5′信号,由于信号经反向器会带来传输延迟,故在另一条路径上增加一级缓冲器,输出3′信号,保证两条路径中传输的信号同步。

输入缓冲级是一个带通滤波器,以滤去接收到的信号中的无用频率分量,从而减小接收端输入噪声功率,提高信噪比。

减法器即是对3′信号和5′信号做差,将两路信号合并到一路上,并消除加在信号中的共模干扰,为抽样判决的正确性提供保障。

定时脉冲的获取可对减法器输出的双极性非归零信号进行波形变换,由双极性变为单极性,从中提取定时信息,作为减法器输出信号的定时信号。

3 仿真分析

为验证提出方法的有效性,进行了计算机仿真,仿真的信源采用伯努利二进制信号发生器。为了在信道中对信号引入加性干扰,以高斯白噪声为例,选用加性高斯白噪声信道(AWGN)作为信道模型,噪声服从均值为0的高斯分布。两信道输出端接于一减法器输入端,实现两传输信号相减。

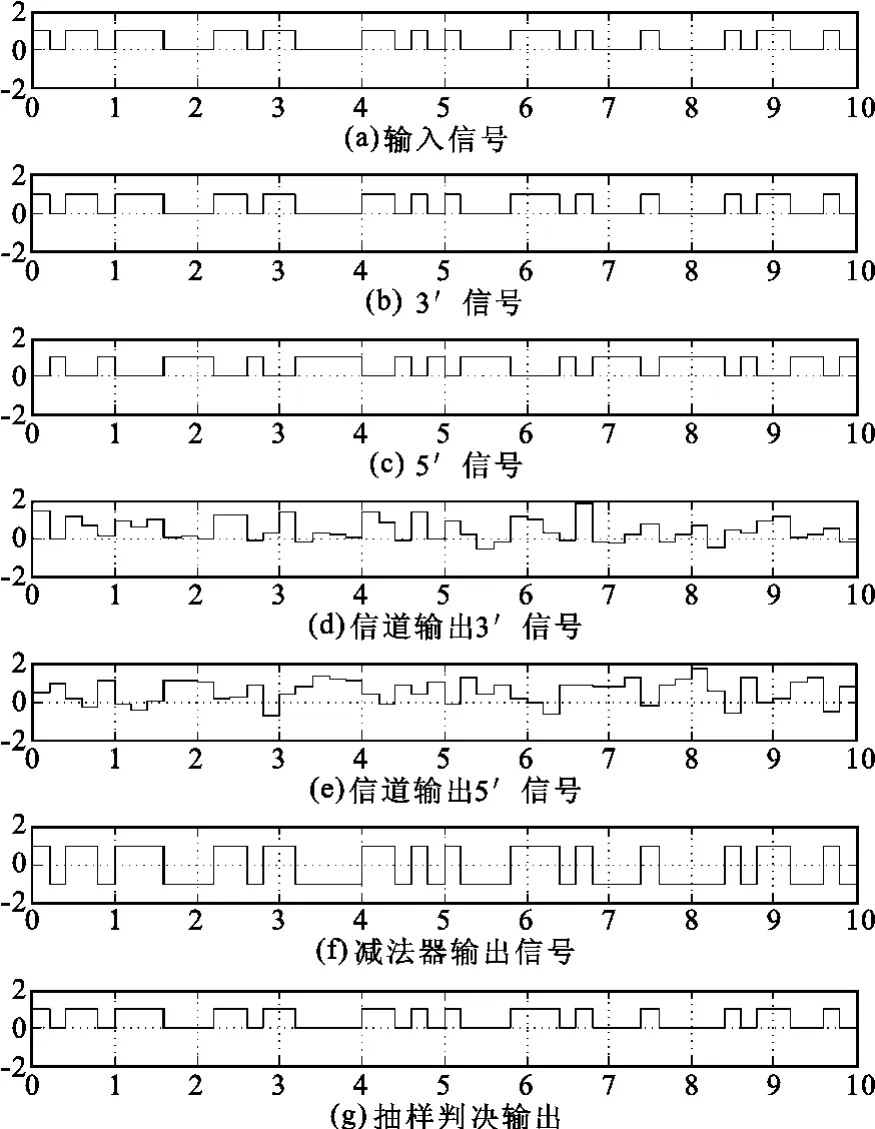

仿真中各部分输出波形比较如图3所示。

图3 各模块输出信号波形图Fig.3 Waveforms of every module′s output signal

从图中可以看出,3′信号和5′信号相位相反,在传输过程中,引入了加性噪声,两信号经信道传输后波形失真;减法器将两信道输出信号相减,得到的双极性信号与发送信号相比,高低电平变化一致;该双极性信号经抽样判决,得到与发送信号近乎相同的接收信号。在此次仿真中,信道信噪比为8dB,计算出误码率为0.039。

更改信道信噪比从0.1~20dB,接收端误码率维持在0.08以下。这说明该方式不存在门限效应,共模干扰对接收端抽样判决几乎不产生影响,抗噪性能好,尤其是在低信噪比情况下,与其它方法相比有较明显优势,说明该差错控制方法在不利用监督码元和双向传输的情况下依然可以保证较为可靠的信息传输。

本文给出的仿真结果是数字基带信号未经载波调制给出的仿真值,若将基带信号进行数字调制之后,即能结合各种调制方式的抗噪性能特性,将会得到更好的结果。

4 结 论

将一个信号转变为相位相反的两个信号,同时在传输特性和外环境相近的两信道中进行传输,接收端通过取两信号之差值,再进行抽样判决,以消除脉冲干扰、高斯白噪声等可看作共模信号的干扰对传输信号的影响。这样在传输的过程中不需要加入监督码元,也无需回送接收到的信号,减少了传输信息冗余度,提高了信息传输效率,编译码过程也相对简单,易于实现。分析表明,这种新的差错控制方案对于提高通信系统的抗噪能力有显著作用,尤其是在小信噪比情形下,该方案较传统差错控制方式有明显优势。

[1] 樊昌信,曹丽娜.通信原理[M].6版.北京:国防工业出版社,2006.FAN Chang-xin,CAO Li-na.Communication Theory[M].6th ed.Beijing:National Defense Industry Press,2006.(in Chinese)

[2] 解春维,郑春弟,王衍文.基于线性变换的TCM-LSTBC解码方案[J].通信技术,2009,42(11):31-33.XIE Chun-wei,ZHENG Chun-di,W ANG Yan-wen.A Decoding Scheme of TCM-LSTBC Based on Linear Transform[J].Communications T echnology,2009,42(11):31-33.(in Chinese)

[3] Benrhouma Ons,Houcke Sebastien,Bouallegue Ammar.Transmit Diversity over a Frequency Selective Fading Channel:Turbo Deflation and T urbo Decoding[C]//Proceedings of IEEE ICSPC.Dubai,United Arab Emirates:IEEE,2007:177-180.