我国优秀男子登山运动员体能特征研究

2010-03-03林劲杨张建民张卓瑛李卫华鲁智勇

林劲杨,张建民,张卓瑛,李卫华,鲁智勇

登山运动,特别是高海拔地区的登山运动是极端困难、复杂,对身体条件要求很高的体育运动项目之一。相对于天时地利、物资保障等客观条件,运动员本身是惟一可控因素,出色的体能对于完成登顶任务具有举足轻重的作用。因此,了解运动员的体能特征显得尤为重要。本研究以 2008北京奥运珠峰火炬传递队即国家登山队 21名男运动员为对象,通过对登山运动员体能特征各因素指标评价分析,使运动员身体形态、体能、特征客观、量化地反映出来。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

2007年 9月—2008年 5月北京集训的参加 2008北京奥运珠峰火炬传递队 (国家登山队)的 28名男运动员,剔除年龄超过 40岁的 7名运动员,有效样本共 21名运动员,其中,健将级运动员 13名,国家一级运动员 8名,平均训练年限为 7.5±3.3年。另选取参与珠峰火炬登山队选拔的男性登山爱好者 15名作为对照组。

表 1 国家男子登山运动员与登山爱好者的平均年龄比较一览表

1.2 研究方法

1.2.1 测试

1.2.1.1 身体形态的测试

身体形态测试主要包括身高、体重、胸围、臀围、腿围、克托莱指数等。

1.2.1.2 身体成分的测试

测量仪器:采用韩国 B iospace公司生产的 InBody 3.0生物电阻抗身体成分测试仪。

测试主要指标:瘦体重率 (%)、体脂%、基础代谢率、BM I指数等。

1.2.1.3 身体素质与机能的测试

身体素质与机能的测试主要指标:˙VO2max、无氧阈、无氧功测试、心率、心功能指数、肺活量 /体重、血红蛋白等。

最大耗氧量 (V˙O2m ax)测试:本研究采用德国 Cortex心肺功能测试仪进行 V˙O2max测试,采用每次呼吸法采集耗氧量。测试室内温度控制在 20℃~25℃,相对湿度为40%~50%。受试者佩戴采集气体面罩,呼吸气体通过心肺功能仪测定,并通过 Polar遥测心率仪记录运动过程中的心率。每次测试前,对设备进行气体校准。受试者在MONARK功率自行车上按设定的测试方案进行逐级增加运动负荷,运动到力竭。运动员自选运动负荷 (5~100 W)蹬车 5m in进行准备活动。逐级递增负荷测试从 100 W负荷开始,每 1m in递增 40W,直到运动员不能保持自行车转速在 60 rpm以上。最大耗氧量判定标准:1)最大呼吸商 >1.10;2)心率≥180 b/m in;3)体力达到力竭,受试者不能保持原有的运动速度;4)持续运动时耗氧量出现下降,以上标准满足 3个或 3个以上即可判断V˙O2m ax[10,11,12]。

无氧阈测试:本测试程序与 V˙O2m ax测试相同,测试完毕后分析测试数据,运用通气量、CO2排出量、耗氧量和呼吸商气体代谢指标来变化确定通气无氧阈。

无氧功测试:本研究采用W ingate无氧功作为运动员无氧能力的测试指标,无氧功测试采用MONARK功率自行车进行测试。测试结果选取的指标主要有最大无氧功率、相对无氧功率、无氧功率递减率。测试前,运动员在自行车上骑行 15 m in做准备活动,准备活动后休息 3~5 m in。当心率恢复到 100 b/m in以下时开始测试。正式测试时,运动员以本人最快的速度蹬骑,运动过程中不断给予鼓励和时间提示,使运动员发挥出最大能力坚持运动到时间结束。

1.2.1.4 血红蛋白 (Hb)检测

运动员于早晨 9:00~9:30空腹取静脉血液样本,血常规采用日本 SYSMEX公司产 XE-2100型全自动血细胞计数仪测定。

1.2.2 数理统计

采用 SPSS 13.0统计软件对测量的数据进行数理统计,并对统计的结果进行相关分析。

2 结果与讨论

2.1 我国优秀男子登山运动员的主要形态特征

我国男子登山运动员具有身高中等、四肢粗壮、体型偏胖、肌肉强壮等形体特征 (表 2)。

表 2 国家男子登山运动员与登山爱好者的主要形态指标比较一览表

表 2数据显示,我国男子登山运动员平均身高 168 cm,平均体重为 69 kg,这些数据与我国第 2次国民体质监测公报的我国 25~29岁年龄段的男性体质数据 (平均身高 170m,平均体重为 66.5 kg)[3]相差无几。但是,登山运动员腰围、臀围,大腿围、小腿围的数据要远远超过这一年龄段的普通人群 (分别为 76.8 cm、87.37 cm、48.19 cm、39.11 cm)[3,4]。另外,优秀登山运动员的上臂相对围、大腿围、小腿围、腰围、臀围、克托莱指数等指标也与一般登山爱好者存在显著性差异 (P<0.05,表 2)。这些指标体现出我国登山运动员形态的专项化特征:四肢较发达,但相对于上肢,下肢更为粗壮。登山运动主要以下肢运动为主,长时间的负重步行与攀登等专项训练使运动员的小腿围、大腿围指标普遍大于常人。登山运动员上肢同时较为发达与登山运动需要攀爬、抓握岩壁等专项力量要求较高以及专项化的力量训练有关。

克托莱指数 (体重/身高 ×1 000,kg/cm×1 000)主要反映运动员体重与身高的合理比例关系,用克托莱指数还可以表示运动员的骨骼、肌肉的发达程度以及运动员的肥胖程度。从表 2可以看出,男子登山运动员的克托来指数平均为 410±29.1,远远超过同年龄段普通成年男性的克莱托指数 (340~360)[3],也高于自行车运动员的克托莱指数 (389± 22.7)[9]。从克托莱指数来看,我国男子登山运动员比普通人群、自行车运动员的体格更为强壮。

2.2 我国优秀男子登山运动员身体成分特征

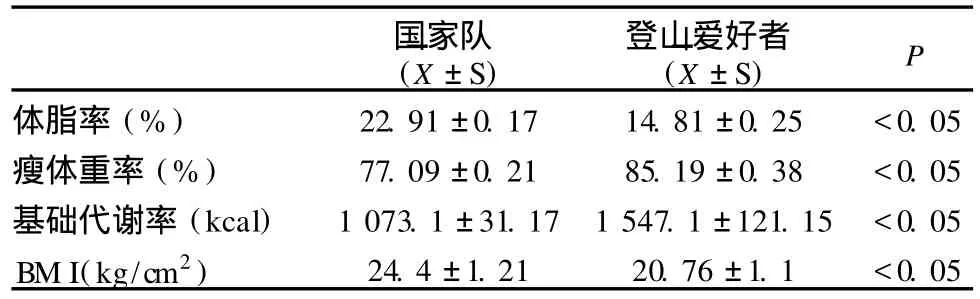

以往的研究表明,运动员身体成分与运动能力有着密切的关系。一些研究人员在对各种项目的高水平运动员的测试中发现,其身体成分都具备一定的特征[6]。从表 3可以看出,我国优秀男子登山运动员体脂率 (%)、瘦体重率 (%)、基础代谢率、BM I指数分别为 22.91±0. 17、77.09±0.21、1073.1±31.17和 24.4±1.2,均与登山爱好者存在显著性差异 (P<0.05)。

表 3 国家男子登山运动员与登山爱好者身体成分主要指标的比较一览表

从表 3数据中可以看出,登山运动员的基础代谢率较低、体脂含量高,有资料显示,18~29岁的成年男性的基础代谢率参考均值为 1 550 kcal[5],这一标准远远高于优秀登山运动员的 1 073.1±31.17 kcal。另外,同年龄段的正常成年男性的体脂率为 15%~18%[6],登山运动员的这一指标为 22.91%,超过了 18%左右。

一般而言,登山运动员常年在低温高海拔地区生活,一方面,要求运动员具有较低的基础代谢率,尽可能的降低能耗;另一方面,要求运动员有相应的能量储备,一定比例的身体脂肪含量可以减缓运动员身体热量与外界的交换,从而为保证运动员体能提供一定的帮助,也可有效地防止体能过快地耗尽。

BM I指数是用来判断正常人肥胖程度的一项指标。本研究结果显示,优秀登山运动员的 BM I为 24.4±1.2,明显高于亚洲同年龄段的正常成年男性 (有资料显示,正常成年男性的正常 BM I指数为 18~23[6])。需要指出的是,登山运动员 BM I的意义有别于正常人,结合体脂率(%)指标,登山运动员的瘦体重的绝对量较大,因此,BM I并非纯粹描述肥胖程度。

2.3 我国优秀男子登山运动员的机能特征

优秀登山运动员的心功指数明显低于一般登山爱好者,说明优秀运动员大运动量训练后,心率增加不太多,并且心率恢复较快,是运动员心脏功能良好的表现。登山运动员须在高山缺氧、天寒地冻、坡陡壁滑等复杂的高山地区进行长时间的运动,负荷变化较大,良好的心脏功能是保证登山训练与高原适应的基本条件。

表 4 国家男子登山运动员与登山爱好者主要机能指标的比较一览表

肺活量反映肺一次通气的最大能力,是反映呼吸系统机能水平的重要指标,也是测试肺通气功能简单易行的指标。肺活量 /体重是每千克体重的肺活量值,能更合理地反映肺功能的强弱。登山运动员肺活量 /体重的平均值为82.85 l/kg,而普通男性的肺活量 /体重的标准值仅为 60 l/kg[6]。因为登山运动员需要有良好的呼吸机能和较大的肺通气量。登山运动员与登山爱好者这 2个指标有着显著性差异 (表 4),说明通过长期系统的登山训练,可以提高呼吸肌的力量和吸气、呼气的能力,从而提高相对肺活量。

安静时心率指标反映了运动员的身体健康与机能状况,它随训练水平及健康状况的提高而趋平稳下降。有关研究表明,运动训练,特别是耐力训练可使安静时心率减慢,具体表现为安静时心率低、窦性心动徐缓、运动性心脏增大。优秀登山运动员的平均心率为 56.9 b/m in,显著低于登山爱好者的 69.5 b/m in,也低于正常人群的平均心率60~100 b/m in[6]。说明优秀登山运动员在安静状态下,心脏保持着较良好的能量节省化状态,心肌耗氧、耗能量维持在最低水平,保持着良好的心力储备。

血红蛋白 (Hb)其主要功能是作为红细胞运输氧气和部分二氧化碳的载体,又有维持体液酸碱平衡的作用,故能直接影响体内物质代谢与能量代谢,从而影响人体的身体机能及运动能力。正常男性的血红蛋白 (Hb)为 140~160g/l[2],优秀登山运动员的血红蛋白含量明显高于登山爱好者,说明优秀登山运动员血液的携氧能力很强,这样的特点有利于他们在高原缺氧的环境下保持较高的适应能力与良好的运动能力。

2.4 我国优秀男子登山运动员主要身体素质指标

2.4.1 有氧能力

2.4.1.1 最大耗氧量 (˙VO2m ax)

˙VO2max指标反映人体心肺机能水平和有氧运动能力。本研究中 ˙VO2max测试条件基本上达到 ˙VO2m ax测试标准[10,11,12]。登山运动与其他的体育项目存在明显不同:首先,运动时间长,高海拔登山运动从开始攀登到登顶成功以及完成下撤,往往需要长达数月的时间;其次,运动的形式以步行与攀爬为主,在登山运动过程中,人体大部分时间都处于高速的步行以及高强度的攀爬过程中,因此,

表 5 国家男子登山运动员与登山爱好者的 ˙VO 2m ax及相关指标一览表

2.4.1.2 无氧阈

无氧阈是在递增负荷运动过程中,人体由有氧代谢供能开始转向无氧代谢供能的转折点。无氧阈是评定运动员耐力水平和控制训练强度的重要指标[10]。运动员机体大多数情况下处于有氧代谢的状态,好的有氧耐力是保持运动员高水平的必要条件。我国优秀登山运动员的 V˙O2max测试结果显示,V˙O2max及相关指标与登山爱好者间均存在显著性差异,V˙O2m ax值为 4.78± 0.57 l/m in,相对 V˙O2max为 68.75±7.91(m l/m in·kg),远高于普通人群,略低于优秀的自行车运动员。文献资料报道,我国正常成年男性的 V˙O2max在 3.0~4.0 l/m in[7]之间,相对 V˙O2m ax在 50~55(m l/m in·kg)[7]。优秀自行车运动员 V˙O2m ax一般在 5.0~5.5 l/m in之间,相对V˙O2m ax为 70~80(m l/m in·kg)之间[5]。优秀登山运动员的有氧运动能力高于普通人群,接近于自行车运动员。

表 6 国家男子登山运动员与登山爱好者的通气无氧阈情况一览表

从表 6中可以看出,我国优秀登山运动员通气无氧阈为 3.83 l/m in,相当于 ˙VO2m ax的 80.12%,该数值高于自行车运动员 (78.88%)[9],低于网球运动员 (81. 13%)[14],同时,也远好于登山爱好者与普通人群的无氧阈的相关数据。有研究表明:无训练的健康男子的无氧阈大约为 55%~65%˙VO2m ax[11]。高原登山是一项长时间、高强度运动,同时,高原环境的低氧高海拔对登山运动员的无氧代谢能力提出了很高的要求。Lucia[13]研究认为,通气无氧阈最高可达 90%˙VO2max。由此不难看出,我国优秀登山运动员通气无氧阈为 80.12%˙VO2max。提示,我国登山运动员的无氧阈存在进一步提升的空间。

2.4.2 无氧能力特征

无氧运动能力是指人体肌肉在无氧功能代谢状态下的身体工作能力。登山运动员通常在高海拔低氧的恶劣环境下行走,需要面对许多意想不到的困难与危险,如在缺氧环境中,无氧能力往往是成功的关键。另外,登山运动员在完成变速、攀登、冲顶等任务时,要求运动员在短时间、快速的完成一些攀登技术动作,顺利的完成这些技术动作主要是依靠机体无氧供能系统的能量供给。无氧功率递减率表示疲劳速度的指数,体现了最大无氧功率的下降幅度,反映机体的无氧抗疲劳能力,它的高低取决于无氧峰值功率和最小无氧功率,体现了机体的无氧耐力水平。从表 7可以看出,登山运动员的平均无氧功率为847.02±109.25 W,无氧功峰值功率为 1197.64± 245.1W,氧功率递减率为28.21±14.2W/s,均与登山爱好者间存在显著性差异,表明登山运动员无氧能力好于登山爱好者。另有资料显示,优秀男性中国式摔跤运动员平均无氧功率为 852.73±131.15W[1],优秀武术散打运动员无氧代谢功率 859.54±85.4W[8],从以上的数据可以看出,登山运动员的无氧代谢水平与摔跤、散打两个项目的运动员相差无几。以上数据表明,我国优秀男子登山运动员的无氧代谢能力处于很高的水平。

表 7 国家男子登山运动员与登山爱好者的无氧功状况一览表

3 结论

1.我国优秀男子登山运动员的上臂紧张围、大腿围、小腿围、腰围、臀围、克托莱指数与登山爱好者存在显著性差异;优秀男子登山运动员身材中等,四肢都较发达,下肢尤为粗壮,身体较正常人群为强壮。

2.我国优秀男子登山运动员的体脂率、瘦体重率、BM I指数、基础代谢率与登山爱好者间存在显著性差异 (P<0.05);我国优秀男子登山运动员基础代谢率低、体形偏胖,脂肪含量高。

3.我国优秀男子登山运动员的心功指数、心率、肺活量 /体重、血红蛋白含量明显优于登山爱好者 (P<0.05)。我国优秀男子登山运动员形态机能的特点决定了对高原缺氧低压环境的良好适应性。

4.登山运动员的有氧、无氧能力均优于登山爱好者(P<0.05),我国优秀男子登山运动员的最大耗氧量为4.78±0.57 l/m in、通气无氧阈为 3.83±0.35 l/m in、无氧功率为 847.02±109.25W,无氧功峰值功率为1 197.64± 245.1W,氧功率递减率为 28.21±14.2W/s。

[1]邓树勋,洪泰田,曹志发,等.运动生理学[M].北京:高等教育出版社,1999:77-98.

[2]冯连世.运动员机能评定常用生理生化指标测试方法及应用[M].北京:人民体育出版社,2002:75-85.

[3]国家体育总局.第二次国民体质监测公报 [ER/OL].http:// www.sport.gov.cn/.

[4]李立敏.中国成年男女国民体质变化特征的比较研究[J].北京体育大学学报,2008,31(9):1219-1221.

[5]浦钧宗.优秀运动员机能评定手册[M].北京:人民体育出版社, 1989:47-54.

[6]人体测量与评价[M].北京:高等教育出版社,1990:70-80.

[7]孙红梅,张茂林,崔树和.优秀中国式摔跤运动员无氧代谢能力特征研究[J].体育科学,2008,28(8):34-38.

[8]赵光圣,高炳宏,郭玉成,等.优秀武术散打运动员无氧代谢能力特征的研究[J].体育科学,2006,26(3):46-49.

[9]周志雄,季钢,张凡,等.优秀男子公路自行车运动员专项体能特征研究[J].体育科学,2009,29(9):50-51.

[10]B ILLATLV,KORALSZTEINJP.Significance of the velocity at V˙O2m ax and tim e to exhaustion at this velocity[J].SportM ed, 1996,22(2):90-108.

[11]B ILLATLV,H ILLDW,PINOTEAU J.Effectof p ro toco lon determ i

nation of velocity at V˙O2m ax and on its time to exhaustion[J]. A rch Physio lB iochem,1996,104(3):313-321.

[12]LEPERSR,HAUSSW IRTH C,MAFFIULETTI,N,etal.Evidence of neurom uscular fatigue after p ro longed cycling exercise[J].M ed Sci Sport Exe,2000,32:1880-1886.

[13]LUC IA,CARVAJAL,BORA ITA,etal.Heart dim ensionsm ight influence the occurrence of the heart rate deflection point in highly trained cyc lists[J].B r JSportM ed,1999,33:387-392.

[14]PTSAKL IS.Isokinetic evaluation of the knee extensors and flexors anaerobic capacity[J].Isokinetics Exe Sci,2002,10:69-72.

[15]United States Tennis A ssociation.Tennis Tactics-w inning Patterns of Play[M].Hum an K inetics,1996:56-59.