关注古代科学家的思维过程改进科学探究模式

2010-01-26王

王

(青岛市普通教育教研室 山东 青岛 266001)

中国古代科学家在科学技术方面取得的巨大成就,离不开他们超凡的科学思想和科学方法,祖冲之就是这样一位出色的科学技术大师和科学方法大师.他的科学思想和方法对于今天的我们仍然有着重要的启迪作用.下面仅仅讨论祖冲之在冬至日测定时所用的方法对初中物理探究教学的启示.

1 祖冲之与冬至时刻的“对称法”测定

测定冬至时刻[注]刻——时间单位.古代用漏壶计时,一昼夜共100刻.的有效方法是提高“圭表”影长的观测精度,因此要改革观测方法.祖冲之的基本设想是用多组观测法来确定冬至时刻,再经过数学运算来达到这一目的,具体过程如下.

1.1 祖冲之做了两条基本假设

(1)冬至前后“圭表”影长度的变化是对称的,即冬至前后时间间隔相同的两个时刻,两者的影长是相等的;

(2)影长的变化,在一天之间是均匀的.

这两条假设虽然并不严密,但误差不大,对于当时实际情况是可行的.

1.2 运用数学方法进行演绎推理

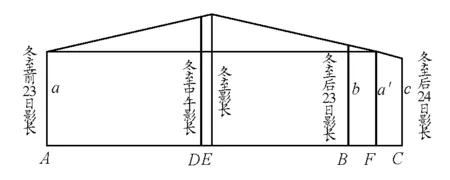

根据上述假设可推出,如果该年冬至时刻不在正午,而是在午正之后,那么,冬至前23日的影长a,一定比冬至后23日的影长b短,而冬至后24日中午的影长c则比冬至前23日的影长a短(图1).

图1

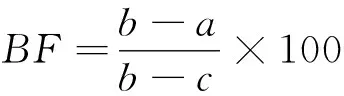

由此可以进一步推出:在冬至后23日中午与24日中午的一昼夜之间必定有一个F时刻的影长a′与冬至前23日的影长a相等.设冬至前观测时刻为A,影长为a;冬至后23日观测时刻为B,影长为b;24日观测时刻为C,影长为c.则可以通过如下的公式求得时刻F与冬至后23日中午B时刻相距的时间

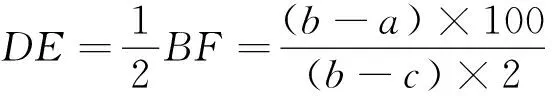

根据对称假设,A与B之间的中点D为冬至日午正,则D一定也是中午.再设A与F之间的中点E,那么,DE便是冬至日中午D距冬至点E的时刻间.

通过以上推算,祖冲之得到了公元461年的冬至时刻.第一次用科学的方法求出了准确的冬至发生时刻,开创了中国古代科学测定冬至时刻的新纪元.

此后,祖冲之又运用上述方法,借助前人观测季节的记录推出历史上公元173年冬至日的时刻,将其间的总积日数除以两个冬至日之间的288年,就得到了回归年值365.242 814 81日.与实际情况相比,1 000年才多半日,他所制定的《大明历》成为中国历代最优秀的历法之一.

祖冲之测定冬至日的方法可以归结为“对称假设-演绎法”,基本过程描述如下:

问题—对称假设—演绎—猜想

2 祖冲之的探究模式对教学的启示

祖冲之测定冬至时刻的思维模式,可以启发我们引导学生从对称的角度思考问题,得出猜想.

【例】探究“二力平衡的条件”.

学习了平衡力的概念之后,教师提出问题:一对平衡力之间有什么关系?

引导学生提出基本假设:

平衡力只能使该物体做匀速直线运动或保持静止,即不能改变物体的运动状态.因此考虑其中每一个力对于改变物体运动状态的作用相反,这样合力才能不改变物体运动状态.

基于上述考虑,形成对称假设:一对平衡力中的两个力,对改变物体运动状态的作用是对称(相反)的.

引导学生,根据上述对称性假设,进行演绎推理:

由于是对称的两个力,因此推出二力大小应该相等;

由于对称对改变物体运动状态所起的作用相反,因此二力的方向应该相反,并且,这两个力必须作用在同一条直线上.

通过上述推理,让学生结合平衡力的概念,即作用在同一物体上的两个力,如果使物体做匀速直线运动或保持静止,这两个力就是一对平衡力,就得到如下二力平衡的条件:

作用在同一个物体上,大小相等、方向相反、在同一条直线上.

让学生运用小车、砝码等器材,进行分组实验,证明上述规律的正确性.