浏阳河隧道下穿城市地面敏感建筑群施工关键技术

2010-01-25项志敏袁仁爱罗田郎

项志敏,袁仁爱,罗田郎

(中铁一局集团有限公司,西安 710054)

1 工程概况

浏阳河隧道为武广铁路客运专线重点控制性工程,也是我国第一条采用铣挖法与钻爆法相结合穿越河流及城市的隧道。浏阳河隧道南端浅埋穿越长沙市敏感建筑群区段位于浏阳河两岸一级阶地上,DK1 568+468~DK1 568+630段埋深为32.68~32.01 m,DK1 569+080~DK1 569+547.5段埋深为24.62~15.99 m。主要地层自上而下依次为:人工填土,厚2~5 m;粉砂土(局部为淤泥层),厚1~2 m;圆砾土,厚2~4 m,该圆砾土为富水层,略具承压性,与浏阳河具水力联系;基岩主要为强~弱风化泥质粉砂岩,地表至基岩面为6~8 m。隧道穿越地层均为Ⅳ、Ⅴ级围岩,地表建筑物密集,均为1~2层砖混结构民房,修建年代长,地基基础薄弱,设计要求严。

2 地表沉降变形特征分析

设计要求穿越敏感建筑群时地面沉降值控制为20 mm,变形速率为3 mm/d,总水平位移为10 mm,地面房屋的倾斜率允许值为2‰。

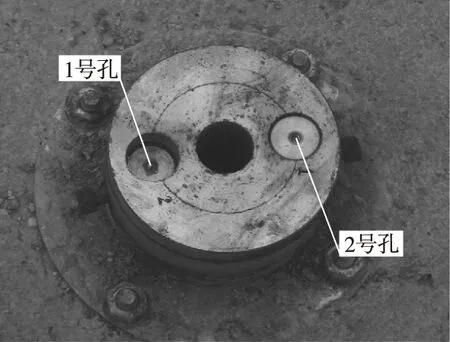

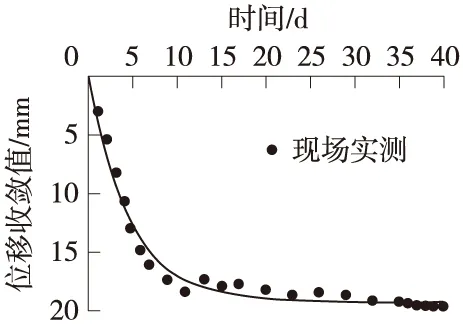

根据施工前期的地表及洞内监控量测结果,采用随机介质理论对洞内及地表变形趋势进行分析。图1、图2为地表多点位移计监测点布置示意,图3为地表沉降分析曲线,图4、图5为洞内收敛变形位移曲线。从分析结果看:浏阳河隧道地表沉降值普遍比洞内拱顶沉降较大,特别是洞顶有砂砾层的地段,沉降值一般为20 mm左右,最大预测值达36.1 mm;而洞内拱顶沉降值及周边收敛值相对较小,为20 mm以内左右。

图1 多点位移计埋深示意(单位:m)

图2 地表多点位移计现场布置

图3 DK1 569+261断面地表沉降分析曲线

图4 DK1 569+310洞内拱顶收敛变形曲线

图5 DK1 569+310洞内上台阶收敛变形曲线

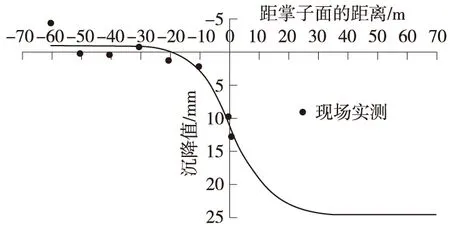

从图6、图7纵向沉降槽趋势分析曲线来看,最大沉降处出现在开挖后离掌子面(1~1.5)D(隧道跨度)距离处,且开挖超前影响范围一般约在3D左右;而对后方影响范围为(4~5)D,仰拱施做后还不能稳定,待二次衬砌完成后,隧道结构才趋于稳定。

图6 上台阶通过DK1 569+260时地表沉降曲线

图7 上台阶通过DK1 569+250时地表沉降曲线

3 地表沉降变形原因分析

3.1 地层损失

隧道开挖以后,打破了地层原有的应力平衡,由于应力重分布,隧道周边地层向隧道净空移动,因上覆地层向洞内移动后发生缺失而造成地表沉降;此外由于局部存在渗水通道或局部发生涌水突泥,地下水带走大量的细颗粒而引起地层颗粒损失,造成地表沉降。

3.2 地下水影响

隧道力学理论认为,浅埋暗挖隧道上覆地层已无自承载能力,荷载应全部由隧道结构来承担。但实践表明,不仅土层,即使是干砂,地层仍能形成自然载拱。砂砾石地层空隙比较大,失水后易造成超固结,土体颗粒间有效应力增加而引起较大沉降。浏阳河隧道处于地下水位以下,开挖排水后地下水不断渗出,形成多道渗水通道,使地层持续失水,土层空隙及节理裂隙固结收缩,引起地表超前、超大范围沉降。从施工监测情况看,地层持续失水是引起地表沉降最根本、最主要的原因。

3.3 地层扰动,地层应力释放

隧道开挖扰动后,引起开挖周边土体松弛变形,出现潜在坍滑区,尤其在砂层等多孔介质土地段,随地表下沉、地层应力的释放,坍滑面会渐次产生,伴随着地表大范围下沉,沉降槽宽度及下沉量均较大。故土的特性决定了地表影响范围大,地表下沉值大于隧道拱顶下沉值,特别在砂层、砾砂层地段表现更为突出。可见,控制地层应力释放度是解决下沉及波及范围的关键。

4 关键施工技术

为确保下穿地面敏感建筑群施工安全,需要控制地表沉降及控制爆破振动对地面建筑的影响。其中关键是控制地表沉降,浅埋暗挖隧道原则上不允许地表出现超越规定值的下沉而换取最佳支护。地层预加固与及时支护且封闭成环是浅埋暗挖隧道的关键,严格掌握浅埋暗挖法施工的精髓:“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”是根本。但地表下沉是多因素综合作用的结果,在地层条件一定的情况下,合理的设计与巧妙的施工乃是控制地表下沉的最为关键的手段。

4.1 实施动态信息化施工

4.1.1 详细的地面建(构)物调查,加强监控量测

为掌握地表情况,保证施工安全,施工前期对隧道中线两侧各50 m范围内地面建(构)筑物分布及其与隧道中线的关系进行调查。调查了隧道上部建筑物基础的覆盖层厚度、隧道埋深情况,并判明地表构筑物及地形地貌对隧道施工的制约情况,同时制作相应图件以指导施工。同时在隧道两侧布设地面沉降观测网(图8)。地表监测断面应与洞内监测断面相对应,并保证在同一里程,以便掌握变形规律。观测断面设置应超前隧道开挖掌子面进行,超前距离按太沙基理论计算而定,一般为20~30 m。

图8 地表监测点布置范围示意

4.1.2 综合超前地质预报

在熟悉和掌握隧道处工程地质和水文地质条件下,为掌握隧道前方围岩地质情况,综合采用TSP203超前地质预报系统、30 m超前水平地质钻探、红外探水、地质素描等多种地质预报手段,并据此采取有针对性的开挖及支护措施。这是是确保施工安全的千里眼。

4.1.3 建立沉降事故应急响应程序

以综合超前地质预报、监控量测、施工管理等反馈信息为基础,建立沉降事故应急响应程序。应急响应程序的核心是:确定变形管理等级,并针对不同变形管理等级制定相应措施。应急预案在短时间内全面协调地运作起来是事故处置效果的关键影响因素,它是一个系统工程,需要调动起人员、设备、物料等多方面因素。这需要有快捷的通讯联络技术、指挥者扎实的知识基础和敏捷的处理能力、有效的人员协调机制。为此,针对制定的沉降事故应急响应程序,现场进行了应急演练。

4.2 采用全包型防排水系统,严控地下水排放

为防止因地下水流失而造成地表沉降超限,同时也为保护地下水资源,浏阳河隧道浅埋地段均采用全包型防水,防水理念是“以防为主,多道设防”。其中初期支护防水为基础、自粘型防水板材料防水为根本、细部结构防水为关键、衬砌结构自防水为保障。

4.2.1确保初期支护施作质量,构筑第一道防水屏障

开挖后应及时支护,并封闭围岩,防止因围岩松弛变形而引起围岩中张裂缝及细小裂隙的产生及发展,阻止渗水通道的产生。对超挖部分,应采用与初期支护同等级的混凝土回填密实,严禁用松散的洞渣回填或留有空洞,防止初期支护背后形成“水囊”,不仅危及隧道安全,而且不利于防水。

采用湿喷工艺,合理控制湿喷参数。提高湿喷工艺质量,防止混凝土表面开裂,以提高防水能力。同时,保证钢架与岩壁之间的空隙喷射到位,不留死角。

初支背后注浆堵水。根据初期支护质量及表面渗漏水情况,分别选用初期支护背后回填注浆堵水或化学注浆堵水,进一步确保初期支护表面无明水。

4.2.2 采用全包型衬砌结构

隧道全环铺设自粘性防水板,自粘型防水板与二衬混凝土牢固粘接形成皮肤式防水,可以防止地下水窜流。自粘型防水板横纵向搭接缝采用爬焊机焊接处理,然后再铺贴一层双面自粘型,防水板确保环纵向施工缝等细部结构防水质量,严格二衬高性能混凝土施工工艺,同时进行二衬分区防水,并预埋可维护注浆管进行衬砌背后回填注浆,达到衬砌表面“无湿渍”的一级防水标准。

4.3 采用掌子面超前预加固技术,选择合理的施工方法

浏阳河隧道穿越建筑群段围岩为Ⅳ~Ⅴ级,岩石为泥质粉砂岩、粉砂质泥岩,岩层近乎水平,中厚层状,节理发育一般,该类围岩受力以垂直方向为主,侧压力较少,岩石自立性较好。设计采用三台阶临时仰拱法,三台阶法上台阶矢跨比较小,拱脚应力集中,多次爆破开挖对围岩扰动大,且难以发挥机械化优势,也不利于支护快速闭合成环。经施工方案比选决定采用二台阶法施工。

虽然二台阶法是引起地表下沉较大的一种施工方法,但其具有操作简单,成本低,工序循环快,支护结构快速封闭成环等优点。二台阶法施工的关键是保证开挖工作面的稳定,通过采用大断面隧道掌子面超前预加固技术后,浏阳河隧道浅埋穿越敏感建筑群区及下穿河底段成功采用二台阶法施工,在围岩特别软弱地段,采用预留核心土环形开挖法。

施工实践证明二台阶法是成功的,掌子面稳定,并满足安全快速的施工要求。因此,只要措施得当,二台阶法可满足地表沉降要求。

4.4 选择合理的开挖方法,保护围岩

通过研究和施工实践可知,采用铣挖法等机械法开挖,对围岩扰动小,控制围岩沉降变形最有效。但在该地段采用机械法时,施工进度及经济性稍逊于钻爆法。因此,实际施工时采用以弱钻爆法为主,铣挖法为辅。通过爆破振动监测、应力应变测试等先进的监测手段,不断优化开挖方法,以减少对围岩的扰动,避免产生贯通裂隙,从而最大限度地阻断渗水通道。

4.5 合理控制开挖进尺

开挖进尺的大小实质上是工作面无支护空间的大小,其值决定着地表下沉及拱顶沉降,也影响开挖面的稳定性。

研究表明,开挖时工作面需支撑的压力并不大,仅10 MPa就足以使工作面短期内自稳,使开挖顺利进行。软弱地层、浅埋暗挖法施工的隧道,开挖进尺的控制十分重要,应分析研究,有目的地控制。浏阳河隧道邻近敏感建筑群区浅埋且围岩软弱,开挖进尺应尽量小。根据实践经验,每循环进尺控制在1.5~1.8 m,即0.1D(D为开挖宽度)。

4.6 施工机械设备配套均衡快速施工

沉降具有时空效应。工作面推进速度的加快,意味着各工序时间的缩短,隧道开挖裸露的空间亦小,其存在的时间亦短,利于控制地层变位的调整。加快工作面推进速度,关键是施工机械设备选型配套。施工机械设备选型除了考虑单机能力外更重要的应放在配套上,如果配套不合理,生产能力高必然受能力低的限制,形成“木桶效应”,最终还是一个低效率的配套,既不经济也不合理。管段内隧道优先选用台阶法或台阶法上台阶为预留核心土开挖,施工机械设备以此为依据进行优化配置。

4.7 提高初期支护刚度

对于浅埋暗挖隧道,原则上不允许地表出现超越规定值的下沉而换取最佳支护,采用大刚度支护是控制地表下沉的有效措施。在总刚度一定的条件下,地层刚度小,势必要增大初期支护的刚度。根据复合式衬砌结构设计的荷载分配,初期支护承担施工期主要荷载,一般结构二次衬砌不承担施工期荷载。因此,适当提高初期支护刚度对稳定地层是有好处的。

此外,初期、超前支护施作后,本身有一个徐变过程。超前支护一般采取增大小导管直径、减小布置间距、严格注浆等措施加强;钢格栅在间距一定时,宜增大主筋直径,增大支护初期刚度,以控制沉降。

4.8 严格管理,狠抓工序质量达标

严格按照设计要求的各项参数施作超前支护、初期支护、打设系统锚杆,严格工艺,严格管理,采取开挖支护及仰拱及时施作闭合成环等措施,均有效的控制了洞内变形,也减少了地面沉降量。

4.9 优化钻爆设计,减少对地面建筑物的振动

4.9.1 爆破振动对建筑物影响的原理

由于地面建筑物主要为2层砖混结构的民居,大部分基础薄弱或无基础,基础一有扰动,房屋极易产生不均匀沉降及开裂。评定爆破对周围建筑物的影响是以爆破振动速度的大小来衡量的,爆破振动速度与地形、地质条件及装药量(Q)有直接关系,爆破振速(V)对建筑物的影响计算目前普遍采用萨道夫斯基公式,即下式进行计算

式中,K、α为特征系数,与现场地形、地质条件等因素相关的系数;R为至爆破中心的等效距离。在爆破振动监测工作中,爆破作业引起的质点振动速度三个方向中垂直方向分量较大,因此测定隧道内爆破时地表垂直方向质点振动速度,并用其峰值作为评价爆破地震效应变化的依据。

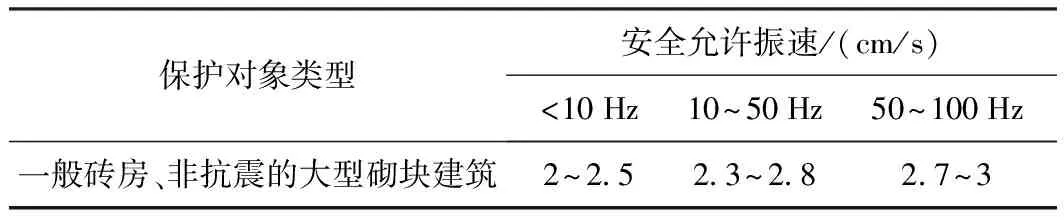

《爆破安全规程》给出了一般砖房、非抗震的大型砌块建筑安全允许振速(表1)。

表1 爆破振动安全允许标准

4.9.2 爆破振动监测仪器与方法

为优化调整循环进尺、装药量等爆破参数,达到控制爆破振动对地面建筑物的影响,确保地面建筑物安全的目的。施工中委托专业工程检测技术单位对隧道施工爆破振动参数进行监测。

主要监测仪器有:IDTS3850爆破振动自记仪,CD-1型和CDJ-1型速度传感器,笔记本电脑等。根据实际情况分两次进行现场监测。

第一次沿隧道纵向距离掌子面前方50 m和60 m处,在地表布置测点1和测点2,设置3通道传感器,在掌子面的隧道中线法线方向,距隧道中线50、60、70 m处,在地表布置测点3、测点4和测点5,设置2通道传感器。该处隧道埋深36 m,测点布置如图9所示。爆破振动监测结果见表2。

图9 第一次爆破振动监测点布置示意(单位:m)

表2 爆破振动监测结果

第二次沿隧道纵向距离掌子面前方地表布置7个测点,即测点1至测点7,在掌子面的线路法线方向,距隧道中线10 m处,在地表布置测点8,该处隧道埋深36 m,测点布置如图10所示。爆破振动监测结果见表3。

图10 第二次爆破振动监测点布置示意(单位:m)

表3 爆破振动监测结果

在地表埋深垂直距离为39 m时,按1 cm/s的安全爆破振速进行计算,控制最大段位药量为5.797 kg,实际最大段位装药量按6.0 kg控制,实测结果为0.802 cm/s,频率为27 Hz,低于2.3~2.8 cm/s的允许标准,说明理论计算与实测结果基本吻合。证明施工时所采用的钻爆设计及药量控制是安全的。至于居民反映的爆破产生的有感振动是正常的,爆破振速在允许振速范围内,对建筑物没有危害。

为保证施工效果,施工中需根据安全允许振速的要求及爆破源离建筑物的距离,反算最大段位控制装药量等爆破设计参数。实践证明:一次起爆同段位药量是控制施工爆破振速的重要因素。

5 施工效果分析

通过洞内及地表监控量测结果来看,拱顶下沉累计沉降值及水平收敛累计值均小于20 mm,地面沉降累计沉降值在竖井工区4~10 mm。井口部位出现沉降较大的主要原因是,竖井井身施工排水作用及地层颗粒的损失而引起。前期出口工区浅埋段地表个别监测断面累计沉降值最大达36 mm,大于20 mm的沉降控制值。但通过采取以上沉降措施后,洞内及地表沉降均控制在允许范围内。造成地表沉降变形较大的主要原因如下。

(1)洞内量测均是在爆破后8~10 h内进行,即爆破完毕后到初期支护完成这段时间之后,在这段时间内浅埋隧道已发生一定量的变形而未观测到。

(2)上覆砂砾石富水含水层因开挖而引起地下水位下降或地层颗粒损失而造成地表沉降较大。

6 结语

对于下穿建筑物的浅埋暗挖大断面隧道施工,控制沉降是首要而又关键的问题,同时要控制爆破产生的地振速度在建筑物允许的安全速度之内。施工中应坚持十八字方针——“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”。一方面通过采取分部开挖超前支护注浆加固的方法施工;另一方面加强监控量测、及时反馈,做到信息化施工,就能很好地解决此类问题。

[1] 湖南中大建设工程监测技术有限公司.隧道施工爆破震动检测报告[R].长沙:2007.

[2] 吕 波.紧邻建筑物浅埋暗挖大断面隧道施工技术研究[J].铁道标准设计,2006(10).

[3] 陈建平.爆破裂隙的形成机制与发育规律[M].成都:成都科技大学出版社,1988

[4] 杨汉勇.武广铁路客运专线浏阳河隧道综合施工技术[J].铁道标准设计,2009(S1).

[5] GB6722—2003,爆破安全规程[S].

[6] 张继春.工程控制爆破[M].成都:西南交通大学出版社,2003.