汉语成语形式演变及原因分析

2010-01-15周福雄

周福雄

(怀化学院中文系,湖南怀化418008)

语言是随着社会的发展而动态发展的。社会生活中新事物的产生,旧事物的消亡,人们观念的改变都会在语言的词汇中得到反映,而这些也必然会在汉语词汇的重要组成部分——成语中体现出来。因此,无论从历时还是共时的情况来看,成语都和其它词汇一样,在总体上存在新成语的产生,旧成语的消亡,已有的成语在形式和语义上不断演变的发展过程。

笔者通过对刘洁修编著的《汉语成语考释词典》[1]中形式发生演变的成语进行了大量的统计和分析后认为,汉语成语形式演变表现为成语构成成分的替换和成语结构方式的变化两个方面。而人们在成语的使用过程中,由于追求语义的简明生动、节律的和谐、结构的严谨以及由于汉语语义的发展变化、成语自身的特点等外部和内部因素的影响正是造成汉语成语形式演变的主要原因,其实质都是为更有效实现语言这一人类最重要交际工具的功能而不断发展变化的结果。

一、形式演变中构成成分的替换

汉语成语在形式演变过程中构成成分发生替换的方式主要有以下四种:

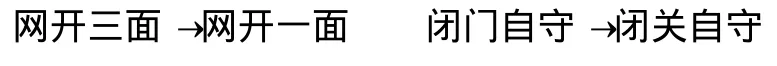

(一)同音、近音成分替换

即成语中的某些构成成分在人们的语用过程中,逐渐被读音相同或相近的成分所替换 (成语整体语义基本不变),从而造成成语形式的演变。举例如下 (箭头前为成语原有形式,后为成语现有形式;加点成语为《现代汉语词典》第5版推荐词形;下同):

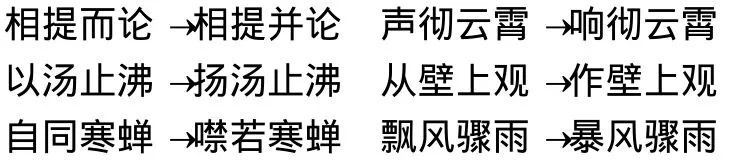

(二)同义、近义成分替换

即成语中的某些构成成分在人们的语用过程中,逐渐被意义相同或相近的成分所替换 (成语整体语义基本不变),从而造成成语形式的演变。如:

(三)类义成分替换

即成语中的某些构成成分在人们的语用过程中,逐渐被意义不同,但性质或特征相同或相似的成分所替换 (成语整体语义基本不变),从而造成成语形式的演变。如:

(四)其他方式替换

即成语中的某些成分在人们的语用过程中,逐渐被上述三种情况以外的成分所替换 (成语整体语义基本不变),从而造成成语形式的演变。此类替换多表现为词性和词义都不相同的成分的替换。如:

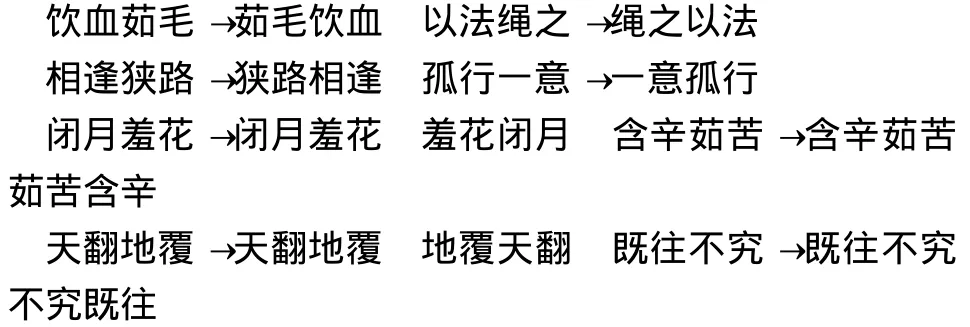

二、形式演变中构成方式的变化

成语构成成分之间都是按照一定的语法关系组织起来的,除了并列关系的成语外,其他成语内部结构的改变,都意味着语法关系的改变。笔者在对《汉语成语考释词典》中的成语进行的统计中发现,这种成语语义、构成成分都未发生变化,而结构方式发生改变的成语数量并不多,所占比例也不高,而且,这种结构方式变化的成语主要存在于并列结构的成语中,非并列结构的成语结构方式发生演变的情况更少 (此类成语还有向并列结构演变的趋势,如以下举例中的“开天辟地”、“胼手胝足”),这都体现了成语定型性的特点。

成语结构方式的演变,主要有以下几种类型 (分别用A、B、C、D表示四字成语的四个构成成分);

(一)ABCD→CDAB

(二)ABCD →BACD

(三)ABCD →ADCB

(四)ABCD→CADB

当然,成语形式的演变还应包括构成成分与构成方式的综合演变,如“变白为黑”演变为“颠倒黑白”,“胆若鼷鼠”演变为“胆小如鼠”,“望而畏之”演变为“望而生畏”,“合璧连珠”演变为“珠联璧合”等。由于这种结构方式和构成成分同时改变而成语语义不变的成语较少,因而本文不作深入讨论。

三、汉语成语形式演变的原因

如前所述,人类的进步,社会的发展,都要求服务于社会的语言做相应的发展,这其中的一部分任务就由成语来完成。这就要求成语不断地进步和发展,自然也就造成了成语的演变。因此,社会的发展是成语演变的前提,成语形式的演变也正是为更有效地实现语言这一人类最重要的交际工具的功能而不断发展变化的结果。

这具体表现在以下几方面:

(一)追求语义的简明性和生动性而产生的形式演变

即人们在语用过程中追求成语表意的通俗和浅显,构成成分的简单和常用,导致了成语形式上的演变。这类形式演变的成语主要表现为同义字、近义字的换用,因而,这类演变后的成语更容易为人们所理解和接受。如:

也有部分成语的演变强调表意的准确性和生动性,追求更强的表意功能,使成语在语用中具有更加广泛的适用性。如:

(二)追求节律的和谐和结构的严谨而产生的形式演变

成语是以“四字格”为典型的格式。“四字格”是最具有汉语和汉文化特点的庄重典雅的形式,它最符合汉文化中“以偶为佳”,以四言为正的审美要求。“以偶为佳”讲究对称,对仗,这是汉民族非常重要的文化心理,它要求不仅字数,结构上对偶对称,而且在节律上要求音节整齐匀称,声调平仄相间。[2]这正如吕淑湘先生所指出的“四音节好像一直都是汉语使用者非常爱好的语音段形式”,“2+2的四音节是现代汉语里一种重要的节奏倾向”。[3]这些,不仅体现在汉语成语的形成过程中,同样体现在汉语成语的形式演变过程中。这又可以分为以下几类:

1.金玉/之言→金玉/良言 相辅/而/成→相辅/相成

恨/相知晚→相知/恨晚 相提/而/论→相提/并论

2.天地开辟→开天辟地 耳目聪明→耳聪目明

手足胼胝→胼手胝足 洒后耳热→洒酣耳热

3.神出鬼行→神出鬼没 死生存亡→生死存亡

愤世嫉邪→愤世嫉俗 变名易姓→改名换姓

4.应机立断→当机立断 (仄平仄仄→平平仄仄)

自同寒蝉→噤若寒蝉 (仄平平平→仄仄平平)

荜门蓬户→蓬门荜户 (仄平平仄→平平仄仄)

由以上几组成语的演变我们不难发现,成语形式演变中追求节律和谐和结构的严谨的趋势。在第1组成语中,成语的音步由“二一一”音步和“一二一”音步演变为“二二”音步,且前后两部分趋向对仗工整;在第2组成语中,非并列结构的成语,向对仗工整的并列结构形式演变;第3组成语的形式演变显然受到了双音节词语的影响,即由于“出没、生死、世俗、改换”这些双音节词语的存在及人们语用习惯的影响,这些成语的演变也发生了与双音节词汇特点相吻合的变化,成语的结构变得更加严谨;在第4组成语的形式演变中,音节的变化显然趋向越发整齐匀称,平仄相对,节律也因此而变得更加和谐。

(三)由于成语自身的特点而产生的形式演变

部分成语由于自身的构成成分和结构方式缺乏足够的约束性,因而在人们的使用过程中容易发生用变,进而导致成语形式的演变。

张永言提出,汉语成语从语义上可以分为三种类型,即成语语义由成语中各组成部分的意义直接组合而成的“组合性成语”,如尔虞我诈,万无一失;可以从各组成成分综合推导出成语语义的“综合性成语”,如海誓山盟、树大招风;必须明白成语来源才能明白成语语义的“融合性成语”,如杯弓蛇影、叶公好龙等。[4](P124)从前面两类成语的语义特征,我们可以发现,由于没有典故、寓言等特定的来源,成语中的构成成分,有的并无定指,因而在形式上相对缺乏约束性,在人们的使用过程中也就容易产生用变,如产生同音、近音或同义、类义的替换,从而导致构成方式的演变或构成成分的演变。如:

“徒劳无功”,又作“徒劳无益”、“徒劳无补”,指白白费了力气,没有什么成就或好处。

宋·朱熹《诗集传》《齐风·甫田》第一章注:以戒时人厌小而务大,忽近而图远,将徒劳无功也。

宋·范成大《论勤政疏》:听其自然,不复过而问焉。则向之所谓殚智竭力而为之者,终于徒劳而无补,此所以治具虽多,而治功愈远也。

宋·袁燮《挈斋集·二·代武冈林守进治要札子》:夫溺于卑者,固不足论;而过于高者,徒劳无益。斟酌二者,而求乎至当。

一部分并列结构的成语,由于前后两部分意义相同、相近或相反,且并没有先后主次之分,结构方式发生变化后并不影响成语的整体意义,因而形式上也就容易发生用变,进而导致成语的演变。如:

“海誓山盟”,又作“盟山誓海”、“誓海盟山”、“山盟海誓”。

清·辛弃疾《南乡子 (其一)》:别泪没些些,海誓山盟总是赊。

宋·王德信《南吕·四块玉·采茶歌》:我则怕梁山伯不恋我这祝英台。他若是背义忘恩寻罪责,我将这盟山誓海说的明白。

宋·陈允平《蝶恋花 (其五)》:一曲胡笳,另后谁堪听。誓海盟山虚话柄,凭书问著无应言。

宋·赵长卿《贺新郎》:为你后、甘心憔悴。终待说、山盟海誓。这恩情、到此非容易。挨作个、久长计。

由于这些并列结构的成语在结构方式发生演变后,其意义并没有改变,而且适合不同的语用需求和语用习惯,因此,这些成语大量地保留了下来,与成语原有形式一起成为并存的异体成语。

(四)由于通假字、异体字 (词)的影响而产生的形式演变

1.秀外慧中 秀外惠中 百废俱兴 百废具兴

义无反顾 义无返顾 一倡百和 一唱百和

2.孤苦伶仃 孤苦零丁 委靡不振 萎靡不振

唯利是图 惟利是图 孜孜不倦 孳孳不倦

以上成语,由于汉语中通假字和异体字 (词)的存在,使这些由通假字构成的成语 (第1组)和由异体字 (词)构成的成语 (第2组)成为音、义相同,用法相同,而书写形式不同的异体成语 (加点成语为《现代汉语词典》第5版推荐词形)。

(五)因讹误而产生的形式演变

在成语漫长的历史演变过程中,因讹误而产生演变的情况并不多,但由于成语误用的存在,成语因习非成是而造成演变的情况也就难以避免。吕叔湘先生曾指出:“把成语里的字写错,那也是常见的。有两个成语的写法恐怕已经难于改回了:‘毕恭毕敬’(原为‘必恭必敬’),‘不究既往’(原为‘不咎既往’)。”[5](P31)

又如:“枕流漱石”,原为“枕石漱流”,形容高杰之士的隐居生活。

三国魏·曹操《秋胡行》:道深有可得,名山历观。遨游八极,枕石漱流饮泉。

《世说新语·排调》:孙子荆 (楚)年少时,欲隐。语王武子 (济),当“枕石漱流”,误曰“漱石枕流”,王曰:“流可枕石可漱平?”孙曰:“所以枕流,欲洗其耳;所以漱石,欲砺其齿。”后“枕石漱流”又作“枕流漱石”。

宋·朱熹《朱文公文集·九·诗送碧崖甘叔怀游庐阜,兼简白鹿山长吴唐卿及耆旧三首 (其三)》:遗君踪迹莽荆榛,曾把诗书为作新;今日总输吴季子,枕流漱石自由身。

(六)由于语义改变而产生的形式演变

由于人们思想认识水平的提高以及语用的空位,一些成语语义发生了变化,形式便随之发生了演变。

如“逃之夭夭”、“每况愈下”的演变 (当然其中都有讹变的因素)。“逃之夭夭”原作“桃之夭夭”,本为《诗经·周南·桃夭》中的一句:桃之夭夭,灼灼其华。指桃树很茂盛、很艳丽的样子。

后用为“逃跑”的意思,如《醒世恒言》三:两个商量出一条计策来,俟夜静更深,将店中资本席卷,双双的桃之夭夭,不知去向。显然,要表达“逃跑”的语义,用“逃之夭夭”比“桃之夭夭”要合适得多,因此,后世作“逃之夭夭”就应是顺理成章的演变了。《三侠五义》六:李保看此光景,竟将银两包袱收拾收拾,逃之夭夭了。

又如“每况愈下”,原作“每下愈况”,出自于《庄子·知北游》:庄子曰,“夫子之问也,固不及质。正获之间于监市履也,每下愈况”。“况”即“甚”的意思。这条成语的本义是:“越往最低下的部分去推求,就越能弄清真相”。后来这条成语的语义又改变用来指“情况愈往下愈严重”。如梁启超《饮冰室专集·四·新民说·论进步·第八段》:进也以寸,而退也以尺;进也以一,而退也以十,所以历千百年而每下愈况下也。“我们既把这条成语的特定含义改为‘情况越来越糟’,‘一天不如一天’,就觉得‘每下愈况’难解,于是将错就错,改变‘每况愈下’,沿用至今。”[5]

综上所述,成语的定型性和稳定性是相对的,成语的演变却是绝对的。汉语成语形式的演变,不论是构成成分的替换,还是构成方式的变化,都呈现出共同的规律,即使成语表意更加通俗易懂,确切生动,从而使其具有更强的适应性和生命力。当然,这也是语言随社会的发展而动态发展的必然要求和结果。而另一方面,成语所具有的传承性、定型性和整体性的特点,也决定了汉语成语形式演变必然经历一个相对较为漫长的历史过程。

[1]刘杰修.汉语成语考释词典[C].北京:商务印书馆,1989.

[2]莫彭龄.“四字格”与成语修辞[J].常州工学院学报,2003,(3):54-58.

[3]王天虹.独特的汉语四字格形式发展探析[J].北京劳动保障职业学院学报,2007,(1):56-60.

[4]张永言.词汇学简论[M].湖北:华中工学院出版社,1982.

[5]吕叔湘.现代汉语单双音节问外初探[J].中国语文,1963,(1):419.

[5]吕叔湘.语文漫谈——吕叔湘讲解字词句[M].辽宁:辽宁教育出版社,2005.

[6]史式.汉语成语研究[M].四川:四川人民出版社,1979.