西藏班公湖蛇绿混杂岩带演化特征

2010-01-05梅丽辉江俊杰

徐 平,梅丽辉,江俊杰,张 然

(1.江西省地质调查研究院,江西 南昌 330030;2.江西省赣西地质大队,江西 南昌 330201)

西藏班公湖蛇绿混杂岩带演化特征

徐 平1,梅丽辉2,江俊杰1,张 然1

(1.江西省地质调查研究院,江西 南昌 330030;2.江西省赣西地质大队,江西 南昌 330201)

蛇绿岩带是大陆造山带中残存的古大洋岩石圈和上地幔的残片,它记录了洋壳地幔的对流、变形、熔融以及交代过程;蛇绿混杂岩带是不同时代、不同大小、不同构造环境的沉积物及洋壳和上地幔的残片,经俯冲消减、碰撞后混杂堆积构成的无序组合带,它涵盖了洋盆形成、俯冲消亡、弧-弧或弧-陆碰撞到陆内汇聚的造山作用时空演化全过程。从班公湖蛇绿岩带内部结构、岩石学特征、地球化学特征等方面进行了详细的野外调查和研究,最后从地质构造、地球化学及区域对比 3个方面,分析了班公湖蛇绿岩的形成环境。

演化特征;蛇绿混杂岩;西藏班公湖

1 概 述

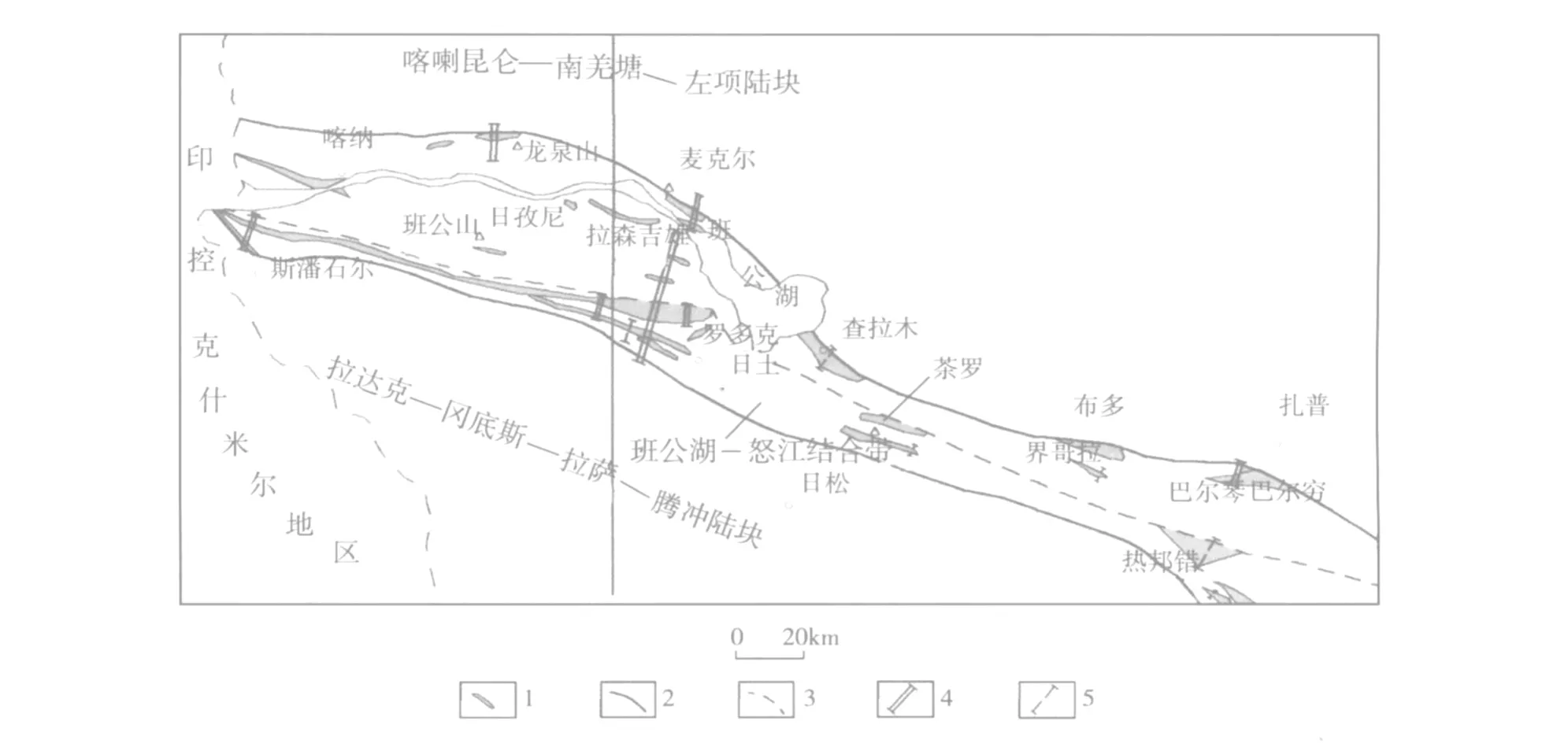

班公湖 -怒江结合带横亘于青藏高原中南部,西起班公湖,向东经改则、尼玛、东巧、索县、丁青、嘉玉桥折向南至八宿县上林卡,再向南沿怒江进入滇西,在西藏境内长 2 800km,宽 5km~50km。班公湖 -怒江结合带既是泛华夏大陆与冈瓦纳大陆的分界线,又是羌塘 -三江地层大区与冈底斯 -喜马拉雅地层大区的分界线。

班公湖蛇绿混杂带位于班公湖 -怒江结合带西段,呈南东东向斜贯于 1∶25万喀纳幅、日土县幅中部。北以龙泉山—扎普断裂与喀喇昆仑—南羌塘—左贡陆块为界,南以斯潘古尔—日土—热邦错断裂与拉达克—冈底斯—拉萨—腾冲陆块为界,出露 35个蛇绿岩体群,岩体面积一般几至十几平方千米。岩体与围岩呈冲断层或剪切断裂接触,剪切挤压作用通常把岩体分割成大小不等的块体,其边部有明显片理化。岩体群构造侵位于木嘎岗日群中,并被早白垩世郎山组灰岩不整合覆盖。

2 班公湖蛇绿混杂岩带特征

2.1 班公湖带内部结构

班公湖蛇绿混杂带内部结构较复杂,根据蛇绿构造混杂岩的空间展布、物质组成、构造变形等地质特征,可进一步划分为南、北两条亚带 (图 1)。该带东、西两段分别以界哥拉 -宽长沟断裂和班公山断裂为界,中段由于地层的覆盖和断裂破坏,存在时分时合现象。

北亚带位于班公湖北岸龙泉山至巴尔穷北一线,出露宽 20km~30km,呈南东东向展布。西段在北部喀纳—龙泉山一线,混杂岩带总体表现为砂泥质构造混杂岩带,由一系列东西向韧性剪切片理化带夹蛇纹岩、大理岩、砂岩透镜体组成。南部班公湖南岸由一系列韧—脆性断裂带、剪切带夹由侏罗纪木嘎岗日群、晚侏罗世—早白垩世沙木罗组构成的弱应变域组成,零星出露蛇绿质混杂岩。中、东段蛇绿混杂岩零星出露,以巴尔穷蛇绿混杂岩为代表,多被晚侏罗世—早白垩世沙木罗组不整合覆盖或与其呈断层接触。其蛇绿岩层序组合多发育不全,缺乏枕状熔岩,玄武岩与细碧岩多和灰岩、角斑岩共生。带北为五峰尖—拉热拉新晚侏罗世—早白垩世陆缘火山—岩浆弧带,蛇绿岩亦被晚侏罗世—早白垩世沙木罗组不整合覆盖。因此,该亚带蛇绿混杂岩可能是中—晚侏罗世由中特提斯洋向北俯冲消亡形成。

南亚带为原班公湖蛇绿混杂带的主体部分,呈北西西向展布于斯潘古尔、班公山、柴朱日、茶罗、巴尔琴、热邦错一线,南北宽 2km~10km。其西段日土地区蛇绿混杂岩出露连续,蛇绿岩套成员发育齐全。中、东段零星出露于木嘎岗岩群砂泥质混杂带中,蛇绿岩套成员主要在巴尔琴、热邦错等地出露,蛇绿岩层序组合不太发育。其蛇绿岩层序组合发育较全,枕状熔岩时代为早白垩世,硅质岩放射虫时代多为中晚侏罗世—早白垩世。带南为晚白垩世—始新世岩浆弧带,蛇绿岩局部被晚白垩世竞柱山组不整合覆盖。因此,该亚带蛇绿混杂岩可能是早白垩世末由中特提斯残余洋 (海)盆向南俯冲消亡的产物。

1-蛇绿岩及蛇绿混杂岩;2-蛇绿混杂带边界;3-蛇绿混杂带南北亚带边界;4-实测剖面;5-路线剖面

蛇绿构造混杂岩带内填图单元或构造岩片的划分标准不同。一般认为,混杂带内的成分按产状、岩石类型可分为基质与岩 (块)片两大类,按基质分类准则又可分为砂泥质混杂体和蛇绿质混杂体。另一种划分是将构造混杂岩带划分为若干个不同级别的构造岩片,而没有基质。本次研究考虑到野外填图的可操作性,并按构造—岩石地层的划分原则,将蛇绿混杂岩的基质称之为木嘎岗日群,蛇绿混杂岩则归属班公湖蛇绿混杂岩。同时,将班公湖蛇绿混杂岩内能恢复蛇绿岩层序的分为蛇绿岩岩片、超镁铁岩岩片、基性火山岩岩 (块)片、放射虫硅泥质岩岩

(块)片等。不能恢复蛇绿岩层序的统称为蛇绿混杂岩岩片,并用特殊的花纹和代号表示。另将一些特殊的岩石单元单独划出,如中酸性火山岩岩 (块)片、碳酸盐岩 (块)片、古生代灰岩岩块等。基质与岩片的主要特征如下。

2.1.1 混杂岩带中的基质 基质是指存在于各类岩片 (块)之间的一套岩石组合,它们与岩片或岩块之间在遥感影像上具清楚的构造界限,在露头尺度上小型岩块的边界较清楚。基质的变形、变质程度比岩片或岩块更大,普遍具有塑性变形现象,常见糜棱岩化、塑性揉皱和紧闭叠加褶皱等。基质的岩石类型较复杂,常见的有千枚状板岩、二云母片岩、砂质绿泥阳起片岩、云母石英片岩、糜棱岩化大理岩和灰岩、片理化中粒岩屑砂岩等,它们的构造—岩石地层单位归属为早—中侏罗世木嘎岗日群。

2.1.2 混杂岩带中的岩 (块)片 岩片是指以构造拼合边界所分割的具有一定物质构成的地质体,在地质填图中具可填性。野外填图中将延伸较大、岩石类型不一的块体称作岩片。而岩块则指尺寸较小,在露头范围内易于识别且岩性单一块体。测区蛇绿混杂带中的岩片主要指蛇绿质混杂岩岩片和一些外来灰岩、碎屑岩岩片。

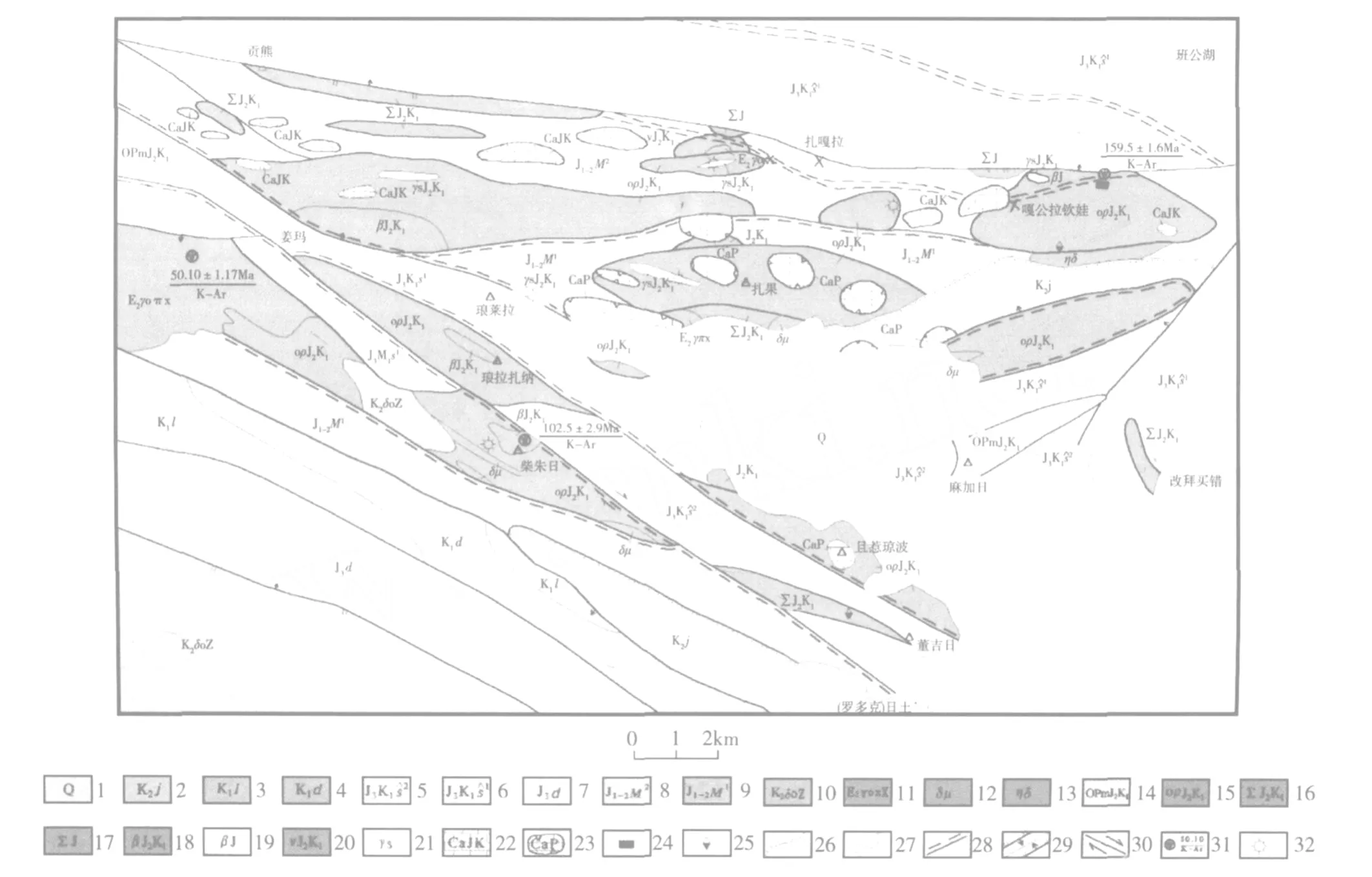

根据日土解析区专题研究成果综合分析,蛇绿质混杂岩按岩石类型、时代,可分为以下几种混杂岩岩 (块)片类型:蛇绿岩岩 (块)片、超镁铁质岩岩(块)片、基性火山岩岩 (块)片、中酸性火山岩岩片、放射虫硅质、泥质岩岩 (块)片、碳酸盐岩 (块)片、古生代灰岩岩块、蛇绿混杂岩岩片 (图 2)。

图2 班公湖蛇绿混杂岩带日土解析区地质图

2.2 蛇绿岩岩石学特征

①超镁铁岩岩石类型有变纯橄榄岩类、变橄榄岩类、橄榄辉石岩等,主要为变斜辉橄榄岩。岩石普遍强烈蚀变,多数蛇纹岩化形成蛇纹岩化岩石或蛇纹岩,从变纯橄榄岩、变橄榄岩到变辉石岩,总体上岩石蚀变强度有所变弱。岩石呈深灰绿色、灰色、深灰色,灰黑色、暗绿色,多呈残留半自形粒状、显微鳞片状、纤维状结构、部分弱蚀变者则可见网状结构、包橄结构,块状构造。矿物成分以蛇纹石类为主,少量辉石、橄榄石等矿物的残晶、其中还有少量铬铁矿、磁铁矿、尖晶石等副矿物,局部磁铁矿含量较高,风化为磁铁矿蛇纹岩或磁铁矿矿石。

②堆积岩类虽然在区内不太发育,但自下而上超基性—基性—中酸性岩均零星见及。辉长岩中层状构造较发育。

③辉长岩墙群岩石类型较多,有辉长岩、角闪辉长岩、(石英)角闪辉长辉绿岩、(石英)角闪辉长岩、辉长苏长岩、橄榄辉长岩、正长角闪辉长岩、苏长辉长岩等,其中以辉长岩和角闪辉长岩分布较广和较常见。岩石呈深灰绿色、灰绿色、深灰色,(残余)半自形粒状结构、辉长结构,个别嵌晶含长结构,块状构造,少量显流动构造,玢岩则为斑状结构,基质为辉长结构,主要矿物成分为斜长石、角闪石和辉石。

④镁铁质熔岩岩石类型也较多,有枕状玄武岩、苦橄玄武岩、杏仁玄武岩、细碧岩、粗安岩等。岩石呈灰色、灰绿色、暗绿色,残余斑状结构,基质间粒结构 -粒状 -细碧结构、气孔状和枕状构造。斑晶有辉石、斜长石、橄榄石、基质辉石、橄榄石、斜长石,副矿物磁铁矿、钛铁矿、榍石、磷灰石微量和杏仁石。

2.3 蛇绿岩地球化学特征

2.3.1 超镁铁质岩 本次调研对班公湖蛇绿混杂岩带南、北亚带各地镁铁质岩和超镁铁质岩等分别进行了取样分析,样品分析具有代表性。

①主量元素特征。区内超镁铁质岩样品与雅鲁藏布江带方辉橄榄岩平均化学成分相比,各类氧化物都比较接近或偏低。其中 SiO2含量为 33.62%~42.46%,平均为 39.74%,属超基性岩范围;Al2O3含量为 0.47%~10.32%,平均 1.73%,一般0.47%~3.33%,仅个别含量较高达 10.32%;K2O+Na2O含量为 0.02%~1.25%,平均 0.338%;且 Na2O/K2O在 0.667~5.944之间,多数大于 1、少数小于 1;MgO含量为 30.7%~39.23%,平均 36.97%;CaO含量为 0.16%~5.66%,平均 0.914%;TiO2含量0.02%~0.08%,平均 0.031%。SiO2、K2O+Na2O、TiO2、CaO、Al2O3含量均明显偏低,而 MgO含量则明显偏高,m/f比值在 7.46~13.60之间,均属镁质超基性岩。分异指数 (D I)在 0.2~5.6之间,明显偏低、颜色指数 (CI)在 84.9~98.1之间,固结指数(SI)在 78.81~87.81之间,则明显偏高,说明岩浆分异程度低。

在AFM图解中,样品均落入拉斑玄武岩系列,在 FeOt/MgO-TiO2图解 (图 3-17)上均显示为MORB型拉斑玄武岩。部分样品的 Cr2O3含量为0.10%~0.15%,NiO含量为 0.20%~0.28%,在Cr2O3与 NiO的关系图解中,样品落入阿尔卑斯型橄榄岩范围内。MgO/MgO+FeOt比值为 0.80~0.88,与世界典型蛇绿岩中的变质橄榄岩一致。

②微量元素特征。超镁铁岩微量元素平均值一般高于维氏值的元素有 Rb、Ba、Nb、Sn、Hf、Ta、Cr、Th、Li、Cs;一般低于维氏值的元素有 Ca、Sr、F、P、Zr、Sc、Ti、V。在微量元素原始地幔比值蛛网图上亦显示 ,大离子亲石元素 Th、Nb、Sr、Hf相对富集 ,稀土元素 Ce、Sm较强烈亏损。同标准洋中脊玄武岩相比,除个别样品外,多数样品中的绝大多数亲石元素比值小于 1,显示岩浆来源的幔源性质。

③稀土元素特征。稀土配分模式图反映,稀土元素含量总体较低 (∑REE=2.23~8.70),分配曲线以轻稀土元素略有富集型 (∑LREE/∑HREE=1.37~7.43)右倾斜为主,个别为平坦型或“U”型,多样化稀土配分式样不仅反映了地幔的不同亏损程度,而且也可能反映了不同的亏损方式。Eu/Sm=0.176~0.385,偏高 ;δEuN=0.58~1.21,亦偏高 ,以弱铕负异常为主,少数铕弱正异常,说明岩浆分异程度低,稀土元素分馏较弱,显示岩浆来源于亏损的地幔。

④同位素特征。班公湖 -怒江蛇绿岩带方辉橄榄岩和纯橄岩的锶位素比值87Sr/86Sr在0.708 11~0.726 74之间变化,其中区内查拉木方辉橄榄岩87Sr/86Sr比值为 0.708 11,与世界典型蛇绿岩中变质橄榄岩 (0.710 55~0.726 74)近似。

2.3.2 镁铁质岩 研究区镁铁质岩类的层状辉长岩不太发育,辉长 (辉绿)岩墙群较发育,一般呈岩块 (片)状与超镁铁质岩混杂在一起。

①主量元素特征。区内辉长岩或辉绿 (玢)岩的主要氧化物含量与雅鲁藏布江带层状辉长岩相比,具如下特点:SiO2含量为 47.31%~53.91%,平均49.84%,明显偏高;Al2O3含量 9.13%~16.23%,平均 13.69%,较为接近;Fe2O3在辉长岩中较低而在辉绿岩中较高,而 FeO则正好相反,辉长岩中较高而辉绿岩中较低,但都偏高于雅鲁藏布江带;K2O+Na2O含量 1.47%~4.28%,平均 3.47%,较低,其中辉长岩明显较高而辉绿岩明显较低;MgO含量 5.55%~13.53%,平均 7.68%,比较接近;CaO含量 7.71%~15.42%,平均为 10.57%,较高 。

SiO2对 MgO、K2O+Na2O、FeO+Fe2O3、Al2O3的变异关系图显示:随 S iO2升高,MgO具缓慢减少,Al2O3缓慢上升,K2O+Na2O快速升高之趋势,而FeO+Fe2O3变化趋势不明显。与超基性岩差别较大,说明基性岩的成因的多样性与复杂性。同时,m/f比值在 0.93~2.52之间,多数小于 2,仅个别大于 2,因而其应属富铁质基性岩,仅个别属铁质基性岩。同超基性岩相比,分异指数 (D I)在 12.0~35.6之间,较明显增高;颜色指数 (CI)在 32.7~68.7和固结指数 (SI)在 25.1~54.9之间,则明显变低,说明岩浆结晶分异程度有所提高。里特曼指数 (δ)在 0.42~2.75之间,碱度类型均为钙碱性。

②微量元素特征。低于维氏值的元素有 Sr、Zn、Ni、Sn、V、Li、Ti、Zr、Y、Nb等 ,其平均值还不到维氏值的 0.1倍;平均值高于其维氏值的元素有 B、Rb、Ba、Sc、Hf、Ta、Cr、Th、Cs。其中 B、Rb、Cu、Sc、Hf、Ta等元素有较明显的富集 (富集系数大于 5),其他元素仅略有富集或接近其维氏值。地球化学式图与超基性岩地球化学式图相似,但比值多数大于1或在 1附近,因而显示其与超基性岩具相似的物质来源,即来源于亏损的上地幔,但分异程度较高。

③稀土元素特征。稀土元素含量总体较低(∑REE=42.50~120.30),稀土配分模式图反映分配曲线以轻稀土元素略有富集型 (∑LREE/∑HREE=1.38~1.78)向右缓倾斜或近于平坦型为主,个别稀土元素略有亏损 (∑LREE/∑HREE=0.63)的向左缓倾斜型。多数与正常洋中脊拉斑玄武岩或洋岛拉斑玄武岩的稀土分配曲线型式类似,Eu/Sm=0.234~0.440,偏高;δEuN=0.73~1.14,亦偏高 ,以铕弱负异常为主,少数铕弱正异常,与超基性岩配分曲线类似。以上说明区内基性岩浆总体结晶分异程度仍然不高,稀土总量也不高,但与超基性岩相比其稀土元素总量明显增高,δEuN值也普遍有所升高,因而其应与超基性岩为同源岩浆产物,但基性岩中稀土元素分馏作用有所增强。

④同位素特征。本次工作针对蛇绿岩带中的辉长岩、玄武岩作了全岩 -单矿物 Sm-Nd同位素测试分析,辉长岩143Nd/144Nd比值为 0.512 847~0.513 042,εNd为 4.08~7.88,其范围大致在大洋地幔平均值 (εNd=10)附近,说明该类岩石形成于亏损的地幔源区。

3 蛇绿岩形成环境分析

本次工作,从区域地质构造特征研究认为,班公湖蛇绿混杂岩带是班公湖 -怒江中特提斯洋消亡的遗迹,主要依据如下。

①本带内虽然缺乏“三位一体”的完整原始组合层序,但蛇绿岩套的各单元组分在带内不同地段都能找到。因此,这些被强烈破坏和肢解的超镁铁岩、辉长 (辉绿)岩以及镁铁质熔岩和硅质岩,仍具有蛇绿岩属性。

②本带蛇绿岩套中下部成员——变质橄榄岩和堆积岩类,虽然被强烈构造肢解,但本次调研均发现了层状橄榄岩和辉长岩以及岩墙群,并在班公湖南岸新发现了洋岛型玄武岩与灰岩构成的海山沉积组合。

③蛇绿岩的分布明显受区域性边界断裂控制,地球物理和深部构造资料也证明班公湖带超壳型断裂带的存在。

④班公湖 -怒江洋盆及其两侧大陆边缘的演化,洋盆俯冲、消减、碰撞过程经过一个较完整的威尔逊旋回,每一阶段都有对应的构造岩石组合系列。班公湖 -怒江主碰撞带两侧地质构造形成演化过程的重大差异,表明该带为冈瓦纳大陆的北界,是晚元古代超大陆解体后显生宙特提斯洋扩张、俯冲消减和最后消亡的遗迹。

采集班公湖蛇绿混杂岩中的镁铁质熔岩、辉长(辉绿)岩和玄武岩样品,分析结果投影到各种地球化学构造环境判别图上,其结果显示:玄武岩类样品绝大部分投影在大洋中脊玄武岩区 (MORB)、超镁铁岩样品投影点多集中在上地幔附近;镁铁岩多投影在MORB与大陆壳过渡地带,其形成环境与玄武岩类相同,与主量元素、微量元素所反映的特征相吻合。

为了探讨班公湖蛇绿岩形成环境,笔者将它与其东侧昌宁 -孟连带和南侧雅鲁藏布江带蛇绿岩作对比后认为,本区与雅鲁藏布江带中段蛇绿岩地球化学特征,具以下特点。

①两带超镁铁岩都具有富镁,贫碱、铝、钙的特点,而且 MgO/MgO+FeO比值较高,属于阿尔卑斯型橄榄岩 -蛇纹岩组合,其成因为分熔的地幔残余部分。②雅鲁藏布江带超基性—基性堆积岩的微量元素、稀土元素丰度及其 REE图、比值蛛网图与本区基本相似。③雅鲁藏布江带火山岩有早白垩世枕状玄武岩和晚侏罗世—早白垩世变玄武岩两套岩石组合,代表雅鲁藏布江洋盆地一个扩张环境是在不同阶段形成的。前者具有高钠低钾的特点,TiO2-P2O5图解绝大部分落在 MORB,稀土配分曲线与典型的洋中脊玄武岩相似。后者变玄武岩TiO2-P2O5图解的落点较分散,稀土元素有两组不同的稀土配分式样。与本带相比,镁铁质熔岩地球化学特征差别较大。姜春发等认为,本区火山岩属P-MORB,而雅鲁藏布江带属 N-MORB。因此认为,本区镁铁质熔岩的地球化学特征与雅鲁藏布江带晚侏罗—早白垩世变玄武岩大致相似。

昌宁—孟连结合带蛇绿岩主要由蚀变单辉橄榄岩、堆晶单辉橄榄岩、辉绿岩、块状和枕状玄武岩、放射虫硅质岩和苦橄岩等组成。此外,还见有洋岛型玄武岩及其上的增生碳酸盐岩。该带火山岩按稀土配分模式可以分为两类:一类为近平坦型,(La/Yb)N为 0.84~1.87,无δEu异常 ,相当于 TZ-MORB;另一类为 LREE中等富集型,(La/Yb)N为 5.18~9.32,无δEu异常,相当于 E-MORB。上述两种岩类的玄武岩在空间上共生,统称为洋脊—准洋脊型玄武岩。

班公湖带玄武岩类稀土元素 REE图谱、微量元素MORB比值网图与昌宁—孟连带火山岩的相关图谱相似。根据上述研究区主量元素、稀土元素和微量元素特征和莫宣学等的划分标准,区内镁铁质熔岩大致可分为两大构造 -岩浆类型:一类是洋脊—准洋脊型玄武岩,主要分布于班公湖南岸日土,岩石化学特征为中低 TiO2(<3%)、低 Zr、低 P2O5,相关成分投影图多数位于MORB区。另一类是洋岛型玄武岩,主要分布于班公湖北岸麦克尔、龙泉山和班公湖南岸拉木吉雄等地,岩石化学特征为高TiO2(>3%),在有关图解中均独立于 MORB和I

AV的分布区,分布于O IB和碱性玄武岩区。

4 结 语

综上所述,本区蛇绿岩地球化学特征与南侧雅鲁藏布江带、东侧昌宁—孟连带基本相似。从地质构造、地球化学特征和区域横向、纵向对比综合分析说明:本区南亚带蛇绿岩主要形成于中特提斯洋中脊环境。北亚带深部幔源洋岛型火山岩及苦橄岩的喷出,标志中特提斯洋除扩张脊外,还存在热点或地幔柱。这些信息反映了中特提斯洋为比较成熟的大洋盆地,而不是发育不完全的陆间小洋盆或边缘海盆地。

[1]王成善,刘志飞.西藏日喀则弧前盆地与雅鲁藏布江缝合带 [M].北京:地质出版社,1999.

[2]中国科学院青藏高原综合科学考察队.青藏高原隆起的时代、幅度和形成问题 [M].北京:科学出版社,1981.

[3]中国地质科学院.西藏地层 [M].北京:地质出版社.1989.

[4]王希斌,鲍佩声,邓万明,等.西藏蛇绿岩 [M].北京:地质出版社,1987.

[5]刘庆宏,肖志坚,曹圣华,等.班公湖 -怒江结合带西段多岛弧盆系时空结构初步分析[J].沉积与特提斯地质 ,2004,24(3):15-21.

[6]曹圣华,罗小川,唐峰林,等.班公湖 -怒江结合带南侧弧 -盆系时空结构与演化特征 [J].中国地质,2004,31(1):51-56.

[7]郑一义,徐开志,杨丙中,等.阿里地区蛇绿岩 -混杂岩的地质特征和区域构造的关系[J].长春地质学院学报 ,1984(4):29-36.

On evolution characteristics of admixture ophiolite belt in Bangong Lake of Tibet

XU Ping1,M EIL i-hui2,JIANG Jun-jie1,ZHANG Ran1

(1.Jiangxi Institute of Geological Survey,Nanchang 330030,China;2.West Jiangxi Geological Party of Jiangxi Province,Nanchang 330201,China)

Ophiolite belt records the process of oceanic crust's convection,deformation and melting and replacement which was the remnant of the ancient oceanic lithosphere and the fragments of the upper mantle. It was the pieces of upper mantle and sed iment formed in different time,with varied size and different tectonic environment,the disordered combination band through colliding,subduction and piling up,covering the whole temporal and spatial process of ocean basin formation,subduction,and arc-arc or arc-continent collision to the intra-continental orogenesis.Ophiolite was the main source of information,which knew the evolution of original oceanic lithosphere tectonic system,also was the window of the depar tment of island-arc basin.The authors carried out a detailed field survey and research form internal structure,rock characteristics and geochemistry of admixture ophiolite belt in Bangong Lake,analyzed the formation environment ofBangongLake ophiolite in the fields of geological structure,geochemistry and regional comparison.Keywords:Evolution characteristics;Admixture ophiolite;BangongLake,Tibet

P588.3

A

1674-3636(2010)02-0117-06

2009-11-21;编辑:詹庚申

1∶25万日土县幅区域地质调查项目 (2002130000082)

徐平(1968—),男,工程师,主要从事区域地质调查工作.

10.3969/j.issn.1674-3636.2010.02.117