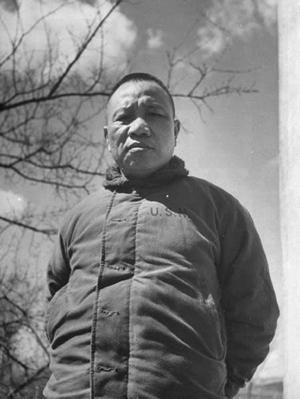

关于父亲的二三回忆

2009-12-08程济威

程济威

父亲程涤,字浚德,1904年出生在距湖南长沙不远的乌山地区黄花村,十来岁便随父母迁居到安乡县沙嘴镇。祖父在镇上开了一家小杂货铺,字号程万泰。父亲在家排行第二,上有一个姐姐,下有三个弟弟,那时女孩仍旧裹脚,弟弟们又小,父亲大约14岁就成了家里指望的劳力,经常步行几十里地去安乡城贩货。他参加过湖南农运,直至北伐时上了军校后才彻底离开沙嘴镇。

父亲戎马一生,从黄埔军校毕业后一直服役于五十二军,参加过台儿庄血战。我年幼时,父亲曾悄悄地向我讲起台儿庄恶战,讲同伴怎样从死人堆中爬出来的故事。那时,我居然不相信,还反驳父亲:抗战不是八路军、新四军打的吗?怎么还有国民党的事!父亲听了好一阵沉默,从此很少再跟我讲他的经历。然而,父亲是一员福将,抗战八年打过若干战役,身上没有一块伤疤,这可是真的。一次在洛阳战前的行军途中,看到一位老人在草堆旁痛哭,父亲赶紧叫警卫员去问个究竟。老妇人说,她的儿子去打鬼子了,儿媳妇刚刚生养,家中连粒熬粥的米都没有,不得已只得将正在下蛋的鸡拎到镇上换了两块大洋,可用钱买米时,米店老板却说大洋是假的,老婆婆怎能不悲痛欲绝。父亲听后很是同情,将两块假大洋留下,并顺手装入上衣口袋中,然后叫警卫员重新给了几块大洋给老婆婆,叮嘱她赶紧去买米熬粥,照应坐月子的儿媳妇。接下来,在与日军的遭遇战中,一颗流弹正好击中父亲的胸口,随从人员都以为他必死无疑,父亲却自己站了起来。原来,这颗子弹击中的地方恰好被那两块大洋挡住了,只是在上衣口袋处留下了一个圆洞。后来,这件军上衣一直保存在我们家中,直至文革被毁。

滇南战役中,父亲正在五十二军军部工作,由于放走了一个正遭缉捕的中共地下党员而被军统逮捕。想到我母亲孤身一人生养我大哥,被关押在云南燕山牢中的父亲思绪万千,曾口占一绝:“银河东斗被云封,紫府群星顿改容。交趾城头囚彩凤,盘龙镇上锁蛟龙。”后来,由五十二军军长赵公武出面斡旋,父亲才得以逃脱一难。

五十二军收复越南海防后,稍事休整便开赴东北,父亲所在的一九五师改编为国民党新五军,父亲仍任参谋长。到东北以后,父亲对刚结束抗战又开始内战很是不满,但也无可奈何。一日傍晚,父亲的坐骑嘶叫不停,喂食也没用,警卫员劝父亲骑出去遛一遛,哪知父亲一骑上去,那马便直奔而去。恰好此时,新五军军部遭到解放军炮火轰击,瞬间成为废墟一片。数日后,母亲在家看到南京出版的报纸上整版都是军长陈林达、师长留光天等殉国被俘却唯独没有我父亲信息,不由焦虑万分。后来才知道,父亲恰好遇到五十二军同仁,在他们帮助下回到扬州。

东北战事结束后,国防部人员将父亲叫到南京接受“逃离”战场一事调查,听完我父亲的一番诉说,调查人员非但没有给我父亲军法处置,反而委之以国防部少将视察官的重任。

在视察的过程中,父亲感到国民党大势已去,经常悄悄对母亲讲,国民党很多部队实际已控制在共产党手中,随时随地会发生倒戈,所以自己明知一些部队已经有起义的迹象,不但没有向上汇报,还暗中相助。

1948年底,扬州刚解放时,解放军的一个团部机关就设在我家东边的屋子里。临时架设的电话线从屋脊穿过天井通向房间,电话铃声终日响个不停,穿着军装的干部战士来来往往,神情严肃。身着棉大衣的解放军首长对人很和蔼,有时还与我母亲拉家常。我大哥、二哥常常站在房间门口,好奇地看着他们忙里忙外,他们也不往外赶,开饭时还用部队统一使用的洋瓷碗盛上一两碗菜粥什么的给小哥俩。有两只洋瓷碗一直保存在我家,我下放时还带了一只。通常,母亲并不准许我们拿别人的东西,但对战士们给的饭粥却没有反对过。当哥俩端着小瓷碗迟疑地望着母亲时,母亲总是说:“吃吧,吃吧,谢谢叔叔。”

眼前这些情景,终于使母亲打消了顾虑,向那位解放军首长道出父亲的真实身份。在首长的一再承诺下,我母亲带信让父亲回来,放弃了国防部给他准备的去台湾的飞机票,回到扬州。当然,父亲也是因为丢不下这个家回来的,因为那时我母亲的身体里刚刚有了我。

不久,家里来了两个扬州军管会的干部,父亲从房间里捧出一套叠得很整齐的国民党将领制服和一柄指挥刀交到他们手中,其中一人双手接过这些东西并转交给另一位同志后,双脚并立,举手向父亲行了一个军礼,然后神色庄严地走了。

当过“大官”的父亲常对我们说他两袖清风,母亲也曾对我们说过,凭父亲的地位,捞钱是轻而易举的事,特别是他当视察那阵子,每到一处,多少人主动要给他钱,可父亲“死板”得很,就是不收。

父亲最终选择留在大陆,回到妻儿身边,然而由于家庭没有多少积蓄,生活很快便陷入窘境。父亲投诚后,军管会开始还定时发一些生活费,后来就什么也没有了。为避免坐吃山空,刚回到扬州时,父亲听从一个邻居的劝说,和他一道做布匹生意,谁料贩运布匹的船只在长江沉没,弄得血本无归。再后来,父亲在离家不远的田家巷头开了一爿米铺,指望它维持生计,没想到左邻右舍常去赊米,赊了米往往又无力偿还,以致米铺最终不得不关门歇业。

父亲工诗词,善书法,但在那个年代这是不能当饭吃的。米铺歇业后,生计自然没了着落,于是开始变卖家产,先是卖家具:堂屋里的条案、座椅、茶几和八仙桌都卖了,皮箱也卖了,不长的时间便家徒四壁。

以后的日子里,沦为平民的父亲饱尝了人间的世态炎凉,但他对子女如何做人的要求却更为严格。一次,大哥小学高年级的同学来家玩,其中有一个同学叫裴根,有点弱智,说话时还有点木讷。大哥对其他同学热情有加,对裴根不免冷落。父亲看在眼里,等到同学全部离去后,就端坐在椅子上,非常严厉地指出大哥的不是,逼着大哥当晚即到裴根家向他道歉。那时的小巷七转八拐,也没有路灯,出了门便是黑咕隆咚一片,怪怕人的,我同二哥硬着头皮陪着大哥赶到裴根家,当面向裴根道了歉。

“文革”开始后,六十好几的父亲实在受不住造反派一次次的批斗,整日里戴着沉重的铁牌在阳光下暴晒,跪着从解放桥爬到渡江桥,他终于病倒了,浑身浮肿,被送到苏北人民医院治疗。那年头看病是凭成份的,原以为会遭到冷遇,可医生知道父亲的真实身份后,不但没有歧视他,相反还给了他应有的尊重和医治,使父亲在临走前得到了最好的安慰。

眼看快到1970年元旦,大哥即将举行婚礼。父亲特地从苏北人民医院回来,希望能喝上大儿子的喜酒。回家的当天下午,父亲理了发,洗了澡,换了衣服,吃了好多饭。哪知,当天夜里非常冷,父亲的病急转直下,喉咙里只能发出轻微的喘息声,已经没有力气咳嗽了。家人知道,父亲所剩时日已不多了,可他还是努力睁开眼睛,嚅动着双唇,有话要对家人说。小妹年小,吓得躲进另一个房间,只是两个哥哥和大妹留在面前。尽管文革中难以想象的厄运使子女与父亲之间产生了一定的距离,但是守在父亲面前的大哥、二哥与大妹仍然希望留住父亲西去的脚步,希望将这盏曾经让我们全家赖以生存的生命之灯的灯芯捻得更细更长些,尽可能燃烧得更久些。然而,父亲嘴唇艰难地张合着,生命之灯已耗尽最后一滴油,他终于没能熬到阳光普照的那一天,1969年底就走了。当时,空中突然响起了冬日少有的雷声,接着下起了大雨。

当加急电报发到我下放的农场时,农场正在召开疯狂的批斗大会。主持人读着电报全文,用高音喇叭当着会场内早已失去理智的群众问我:“你划清界限的机会来了,回不回,你看着办吧!”就这样,我失去了向父亲最后道别的机会。■