无尾飞机探秘

2009-12-02傅前哨

傅前哨

在美国军方科研机构和飞机生产厂商的推动下,目前,一个“无尾军用飞机”的研究热潮正在悄然兴起。其最终的结果,有可能导致一些新型的有人或无人驾驶战斗机的诞生,也可能会使现役战斗机“削去”垂直尾翼。而未来生产的轰炸机、运输机、加油机、预警机、垂直起降飞机、无人驾驶侦察机等也都可能成为“无尾”的。

无尾机·定义

尾翼是安装在飞机后部的、起稳定和操纵作用的装置。它一般分为垂直尾翼(简称垂尾或立尾)和水平尾翼(简称平尾)两大类。水平尾翼一般由固定的水平安定面和能够上下偏转的升降舵组成,它在飞机上主要起纵向安定和俯仰操纵的作用(也有个别飞机采用全动式水平尾翼)。垂直尾翼一般由固定的垂直安定面和能够左右偏转的方向舵组成(也有个别飞机采用全动式垂直尾翼)。它在飞机上主要起航向安定和方向操纵的作用。

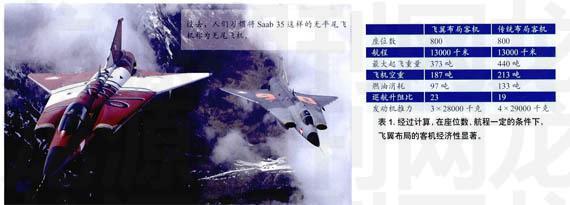

在历史上,人们习惯于把没有水平尾翼的飞机称作无尾飞机,这种飞机的俯仰操纵、滚转操纵等主要由机翼后缘的活动翼面或发动机的推力矢量喷管来控制。对于无尾飞机的名称,多数读者都不陌生。早在1924年,苏联就曾试飞过切拉诺夫斯基设计的无尾试验机。1943年,德国人研制的世界上最早的火箭喷气式战斗机Me 163B-1a采用的便是无尾式布局。20世纪六七十年代著名的“幻影”Ⅲ、F-102、Saab.35等战斗机,以及“协和”式和图-144型超声速客机亦为无尾的。有的人甚至把鸭式布局飞机也推入“无尾者”的行列,因为此种飞机只有主翼和前翼,没有水平尾翼。

而当前被一些传媒搞得沸沸扬扬的所谓“无尾战斗机”,主要是指取消了垂直尾翼的战斗机。显然,二者之间存在着很大的差别。严格地讲,将没有水平尾翼的飞机称为无尾飞机,并不很确切。而把去掉了垂直尾翼的飞机也叫做无尾飞机,则容易造成概念上的混乱。

对无尾飞机的科学定义应该是:既没有水平尾翼,也没有垂直尾翼的飞机。换而言之,只有取消了垂直尾翼的飞翼式、鸭式及纯粹的翼身组合体布局的飞行器,可以涵盖在这一范围内。如果再严格一点,鸭式布局飞机也不应归入无平尾飞机的行列。因为这种飞机有前后两个翼面。根据其作用,完全有理由把前翼(也称作鸭翼)看作是“前置平尾”。如果干脆将主翼当作是一个相对于前翼而言的大面积平尾,也未尝不可。不过从尊重历史习惯起见,笔者认为仍可将没有水平尾翼的飞机称为“无尾飞机”;而把没有垂直尾翼的飞机叫做“无垂尾飞机”;至于B-2、X-45、X-47、“神经元”之类真正的无尾飞机,只好命名为“全无尾飞机”(即我们所说的飞翼)了。

目前,真正符合上述定义的全无尾飞机虽只有少数几种,但是随着技术的进步,它们的队伍正在逐渐壮大,并扩展至其它机种,如美国有关公司正在进行预研的先进战术运输机(ATT)方案、“四倾转旋翼飞机”(QTR)方案、“飞翼翼身融合”战术运输机(BWB)方案等。

无尾翼·优点

可以说,从莱特兄弟试飞成功世界上第一架飞机起,垂直尾翼就一直是各种飞机不可或缺的重要部件。那么,现在人们为何又迫不及待地要将它去掉呢?取消垂尾又能给飞机带来什么好处呢?其实,垂尾能带来在控制和安定方面的诸多好处的同时,也会带来一系列难以克服的缺点和无法解决的问题。比如,高高耸立的垂尾首先成了一个最大的雷达反射体进而影响飞机的隐身性能;另外,垂尾的存在还会导致飞行阻力的增加。风洞实验的结果表明,低速小迎角状态下,在单独机身上加装垂直尾翼后,阻力系数大约要提高30%左右。超声速飞行时,垂直尾翼对激波阻力的影响更大;尾翼还是个较大的结构件,其重量约占飞机起飞重量的6%~7%,而且它们还要承受气动载荷,并对机体形成一定的弯矩和扭矩。为此,飞机的机身还要用更多的重量用于加强相应的结构。如此一来,当飞机没有垂尾后,阻力、重量和雷达反射截面积都会相应减小,必然会极大地提高飞机的综合性能。

飞翼布局在民用客机领域同样有着非常大的应用潜力。通常情况下,当一架民航客机以0.8马赫巡航时,摩擦阻力会占到全部阻力的51%,是飞机飞行的主要阻力。而浸润面积直接决定了飞机的摩擦阻力。由于客机要运载乘客和燃油,因此必须保证一定的体积空间。在体积一定的情况下,飞翼布局的表面积要远小于传统客机的表面积(减少25%~30%)。加之飞翼布局彻底解决了传统布局带来的翼,身干扰阻力(机翼与机身之间由于气流相互干扰形成的阻力),因此民用大型客机如果采用无垂尾布局方案能大大提高飞机的经济性(见表1)。不过,目前出现的一些飞翼客机方案中,普遍将发动机置于飞机尾部。如此一来,当飞机仰角过大时,可能会影响到发动机的进气。

无尾翼·问题

有人认为,拿掉了尾翼,与之相关联的舵面及其操纵系统(如传动装置、作动器、液压系统)也都没有了,飞机将变得比较简单,既降低了系统的重量和造价,又易于维护。对这一论点,笔者不敢苟同。因为尾翼对飞机的纵向和横向的操稳特性有着非常重要的影响和贡献,不是随便可以淘汰的。拆除了垂尾,必须采取相应的措施和设备去代替它们原先的功能,由此而引发的一系列问题,也颇让人头痛。例如,没有了垂尾,飞机靠什么保持航向安定性和横滚安定性?没有了方向舵,又如何进行航向控制呢?

B-2轰炸机是一架真正的全无尾飞机,该机为了保证具有良好的纵向和横向操纵特性,除采用了先进的电传操纵系统外,在其“w”形机翼后缘处,共设置了8个异乎寻常的操纵面。其中,6个是负责俯仰和横滚操纵的升降副翼,而另两个活动翼面则主要起航向控制作用,它们被称为阻流式方向舵。

阻流式方向舵是一种很新奇的设计,它们像副翼一样安装在外侧机翼的后缘处,但使用起来与副翼不同。副翼是上下偏转的,而它们则是上下开裂的。从而可根据需要产生一定的阻力和阻尼力矩。在飞行中,当左右机翼上的阻流式方向舵的开裂角度不一样时,飞机将会在阻尼力矩的影响下,改变其偏斜的状态。它们的作用与普通的方向舵类似,但其操纵效率、敏感性可能不如方向舵。

无垂尾战斗机为保证其机动性和飞行品质,当然也可以采用由主动控制系统操纵的阻流式方向舵来提供安定力矩和方向操纵力矩。但与大型、亚声速的运输机、轰炸机相比,无垂尾战斗机的机翼很薄,展弦比较小,在其外翼段为这种开裂式方向舵设置大功率的作动器比较困难。何况,为提高操纵效率,副翼的安装位置也希望能尽量靠近翼尖。二者必然会因此而发生“争地盘”的矛盾。运用矢量控制的方式在某种程度可以说是无垂尾战斗机进行飞行控制的首选方案。但是矢量控制方式系统结构复杂、重量较大、造价较高;复杂性往往带来了设计、可靠性和日常维护方面的问题。美国的麦道公司(后与波音公司合并)

开发的X-36飞翼无人机的研制难点之一就是如何将推力矢量控制与新型气动操纵面控制综合在一起;重量上的增加也抵消掉飞翼飞机气动上带来的优势;高昂的造价也是各国军方首脑不得不考虑的问题。

当然,目前也有人提出了一些新的操控方式,但不管采用什么样的操纵技术,最终都必须统一到综合化程度很高的飞行控制系统中。

无尾翼·发展

从大量的研究结果看,无垂尾战斗机的优点是:可使总体作战效能大幅度提高。而难点则是:如何保证其具有良好的操稳特性。对驾驶员来说,后者更重要。因为战斗机的作战能力再强,若飞行品质很差,不安全,是无法让人接受的。

无垂尾战斗机、攻击机、轰炸机、运输机在设计上存在很多矛盾,要解决这些问题,当然不是一蹴而就的事,需要分段实验,分类研究,通过一系列的技术验证和系统综合,才能逐步完成。

在这一领域,现在处于领先地位的是美国人。从上个世纪90年代开始,他们便计划用几种新研制的或经过改装的现役飞机实施有人驾驶无垂尾战斗机的技术验证计划。目前,研究工作进展较深入的是用X-3IA“增强战斗机机动性验证机”改进而成的“无垂尾验证机”。该机的技术基础比较好。它在尾喷口处装有三块推力矢量调节板,该系统能利用发动机的转向推力,使飞机进入过失速状态,从而大大改善战斗机的机动性。在过失速的情况下,垂尾和方向舵基本上是无效的。此时,X-31A的操纵完全要仰仗推力矢量调节板。有鉴于此,美国人决定用它来“探路”,解决无垂尾战斗机的一些关键性问题。

整个实验分三步走;先修改X-31A的飞行控制软件,使该机成为一架可模拟无垂尾外形的变稳飞机。飞行时仅靠推力失量调节板来满足航向操稳要求。接着,是在此基础上将X-31A垂尾的面积“削”去~大块(变成半立尾),经过试飞验证后,最终将垂尾完全拿掉。

目前,美国的飞翼飞机主要以无人机为主,通过计算机系统的逐步完善,飞翼的控制问题解决得很好。其中美国麦·道公司的X-36的最大允许过载为达到了5g,最大飞行马赫约0.6,最大迎角可达36度。其大迎角机动性已经优于大部分现役战斗机。

X-36技术验证机的成功,为高机动的无人驾驶隐身战斗机探索出了一条可行的发展之路。紧随其后,X-45A、X-47A、法国达索公司牵头研制的“神经元”等一批无尾无人驾驶战斗机的技术验证机也相继飞上了蓝天。

2008年11月在广东珠海举办的第7届中国国际航空航天博览会上,我国有关单位研制的“战鹰”无人驾驶攻击机方案高调亮相,引起了国内外航空界和新闻媒体的广泛关注。

单纯就隐身能力而言,我国新推出的“战鹰”无人驾驶攻击机方案堪称一流,和美国的X-45、X-47以及欧洲的“神经元”一样,“战鹰”亦采用了飞翼式气动布局、背部进气道、二元喷口、复合材料、雷达吸波涂料等先进技术。无论是正面,还是侧面,其雷达反射截面积均极小,红外信息特征也较低,与西方国家处于研制阶段的无人战斗机属同一水平。

在外形上,“战鹰”与X-45、X-47、“神经元”等无人战斗机方案的最大不同之处是,后者的平面形状多为三角形、菱形、飞镖形,而“战鹰”则选择了气动特性更为优异的前掠式主翼。该机的内翼段可看作是一个外观呈六边形的翼身融合体,其前机身为比较尖锐的三角形,而机尾则为钝三角形。发动机进气口设在机头上方,两个偏平的二元喷口基本上与尾部的钝三角形平齐。它的前掠式主翼安装在六边形的翼身融合体的两侧,其前缘后掠角大约在15度左右,而主翼后缘前掠角则比机尾钝三角形的前掠角稍大一些。

与后掠翼相比,前掠翼在气动上有不少长处。一般来说,飞行时,后掠翼上的气流附面层有向机翼外侧偏移的趋势,气流容易在翼尖处分离,从而导致翼尖“失速”。其结果是:升力减小、阻力增大、副翼舵效降低。相反,前掠翼可使流经机翼表面的气流往内倾斜,其附面层是向翼根“堆积”的,因此,翼尖不易“失速”。当然,附面层堆积到翼根部位也不是好事,需要想办法“吹除”它。“战鹰”采取的措施很简洁,将三角形前机身作为边条使用,利用其侧缘产生的脱体涡把堆积在翼根处的附面层卷走。与此同时,边条脱体涡还可以给主翼和翼身融合体增升。

试验结果表明,前掠式机翼不但升阻特性好,而且升力的展向分布也比较合理,有助于减轻机翼的结构重量。另外,还有一点必须特别指出:对前掠翼来说,即使机翼其它部分都失速了,在一定的迎角范围内,其副翼仍能起作用,而这正是全无尾飞机所迫切需要的。

为了满足飞翼式布局航空器的横、航向操稳特性的要求,保证能有足够的舵面效率,在设计全无尾飞机时,一般都需要尽量将副翼、升降副翼、方向舵、扰流器/折流板、差动前缘襟翼等负责飞机横向和航向控制的活动翼面,布置在远离全机重心的机翼外翼段的后缘、前缘或翼面上。如果飞机的翼尖容易失速,将对这些舵面的操纵效率产生极为不利的影响。显然,“战鹰”无人机方案选择前掠主翼的构思,要比X-45、X-47、“神经元”等无人战斗机方案更高明,因为在大迎角飞行状态下,其副翼,阻流式方向舵等的操纵更为灵活、有效,对飞机纵向、横向和航向操稳特性的要求也更容易得到满足。

前掠式机翼有一个致命的弱点,即存在着弯扭发散问题。但这是就前掠角比较大的机翼而言的,“战鹰”无人机的前掠角只有15度左右,基本上不会出现弯扭发散的问题。无需花大力气去解决它。

在第7届中国国际航空航天博览会上展出的“战鹰”无人机方案,只是个概略的模型,没有详细画出其主翼上各个活动舵面的位置与形状。不过,有一点可以肯定,那就是:取消了立尾的“战鹰”无人机,在操稳特性和飞行品质方面也会面临许许多多的问题和矛盾,为解决这些难题,就势必要采用各种新颖操纵方式以及先进的电传操纵系统、电子信息系统、自动驾驶仪等机载设备和装置。否则,将很难保证这类飞行器的操控品质和飞行安全。“暗剑”高机动无人机、“战鹰”无人驾驶攻击机的高调亮相,说明我国在先进无人机的研制方面正在进行深入探索,关键性的软、硬件的开发显然已取得了重要的成果,一些创新性的航空技术也有了较大的突破,正逐步与国际先进水平看齐,并力争有所超越。

未来的大型运输机、战斗机和其它的军用和民用飞机是否会最终“砍”去垂直尾翼,人们可以从B-2,X-31A、x,36、X-45、X-47、“神经元”、“战鹰”等飞机的试飞结果、使用情况和研究结论中窥得一斑。