一种新型的宽频带双极化基站天线

2009-10-29黄宾虹薛锋章

黄宾虹 薛锋章

【摘要】文章根据通信行业标准,提出了一种新型的宽频带双极化基站天线,并应用HFSS对天线性能进行了仿真,给出了在1GHz~4GHz频段驻波比和S21参数随频率变化的曲线,以及在3G频段的水平面交叉极化辐射方向图。

【关键词】基站天线 宽频带 双极化 HFSS

1 引言

随着我国3G牌照的发放,TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000三种标准的移动通信网络都已开始建设和运营。WiMAX等宽带无线网络越来越多地投入应用,随着移动通信技术的发展,相信还会有更新的技术投入商用。不管是现在还是未来,多种通信应用标准并存的局面都将是不可避免的。因此,基站天线能覆盖尽量宽的频段,对于其适应多种标准以及今后的扩充来说,显然有着重要意义。

就此,本文提出一种新型的宽频带双极化天线振子的设计过程,并用基于有限元法的专业电磁仿真软件HFSS对天线的特性进行仿真。该天线在满足通信行业标准VSWR≤1.5、双极化端口隔离度小于-28dB的条件下,可覆盖1.4GHz~3.6GHz频段,并且在3G频段内满足通信行业标准的双极化要求[1]。

2 天线设计

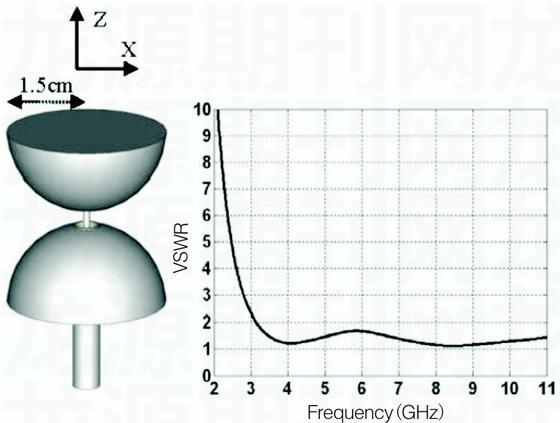

超宽带宽的天线已经有多种,例如领结天线、双锥天线、对数周期天线[2]等。而圆形振子,以及由其变形而来的半圆形振子等,也都已经被证明是具有宽带特性的天线结构(如图1)[3]。这些天线都能在满足带宽的条件下满足不同应用的要求。

图1 半圆振子的带宽特性

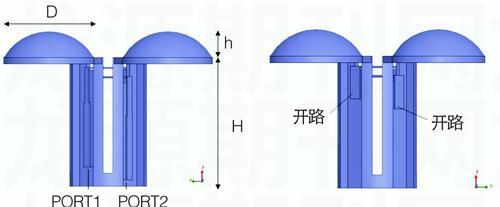

基于移动通信双极化的要求,借鉴半圆形振子结构,本文设计的天线结构如图2~4所示:

图 2左视图图 3右视图

图4俯视图图5立体图

该天线由两个成45度交叉极化的振子组成,辐射单元采用圆弧形结构。振子两辐射单元之间的距离为L,两个振子之间的空隙距离为W;弧形底面直径为D,其与接地面距离为H,弧顶高度为h。一般来说,圆弧底面的直径决定了振子的臂长,对中心频率有较大影响。同时,研究发现,圆弧顶的朝向(上/下)对频率响应的收敛性有很大影响,弧顶向上的结构具有更好的收敛特性。

馈电采用微带线耦合馈电的方式,微带线的两端,一端作为端口馈电,一端为1/8波长的开路线。这样底部既有支撑的作用,也相当于一个宽带的巴伦器;同时还可以优化馈电微带线的尺寸,达到网络匹配的作用。两个极化的馈电线在中间交叠部分则上下错开。仿真发现该结构的两个端口具有很好的隔离度。

最后,从天线的机械承重以及成本考虑,实心的半圆振子是十分不利的。由于天线的辐射特性主要是和辐射单元的表面形状与周长有关,可以将辐射单元的内部挖空(图5),达到减轻重量的目的。仿真表明这同样具有很好的带宽和辐射特性。

经HFSS软件优化和调试后,最终天线的几何尺寸参数如下:辐射单元与地面距离H=40mm,弧顶高度h=8mm,圆弧底面直径D=32mm,振子两辐射单元距离L=12mm,两振子之间空隙W=3mm,圆弧的厚度为2mm。

3 仿真结果

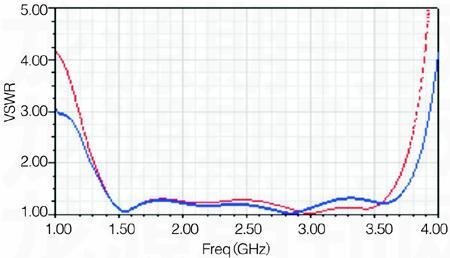

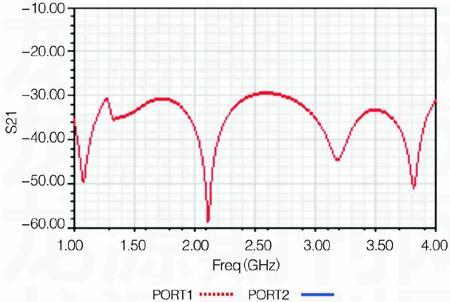

采用HFSS11对天线进行仿真,设定最高频率点为4GHz,扫频范围1GHz~4GHz,扫频间隔为0.01GHz。图6为两个端口的VSWR仿真结果,由图可见,在1.4GHz~3.6GHz频段内,两个端口的VSWR<1.5,而且一致性好。图7为S21参数的仿真结果,由图可见,在整个扫频范围内,S21<-28dB。因此天线在满足通信行业标准VSWR≤1.5、双极化端口隔离度小于-28dB的条件下,可完全覆盖1.4GHz~3.6GHz频段。

图6天线两个端口的VSWR随频率的变化

图7天线S21参数随频率的变化

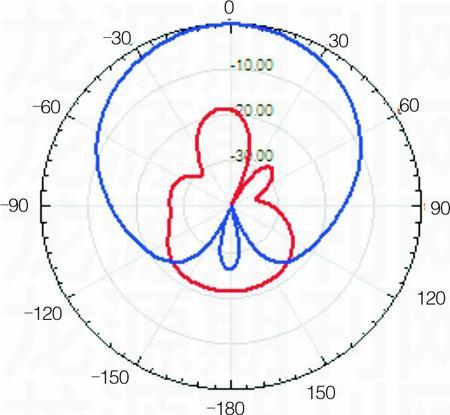

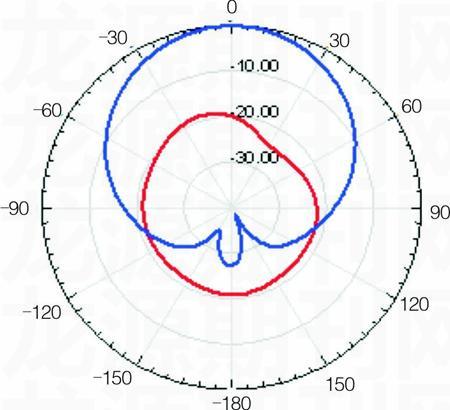

图8、图9分别为天线加反射板后1920MHz和2170MHz频点的水平面交叉极化辐射方向图。由图可见,天线的半功率波束宽度为65度,在该频段内具有良好的交叉极化比,符合通信行业标准对65度天线的双极化要求,即:轴向交叉极化比大于15dB,60度方向内交叉极化比大于10dB。

图8 1920MHz的水平面辐射方向图

图92170MHz的水平面辐射方向图

4 总结

本文设计了一款新型的宽频带双极化天线,并对该天线进行了仿真。结果表明,该天线在符合通信行业标准的情况下,具有很宽的带宽,并且在3G频段内具有很好的交叉极化比,有一定的工程实用价值,对今后宽带天线的研发也有一定的理论研究价值。

参考文献

[1]宋社连,傅炳芳,洪传礼. YD/T1059-2000.中华人民共和国通信行业标准[S]. 2000.5.

[2]Warren L, Stutzman Gary A. 天线理论与设计(第二版)[M]. 北京: 人民邮电出版社,2006.

[3]Mehdipour A, Mohammadpour-Aghdam K, Faraji-Dana R. A novel spherical bifurcated UWB antenna forulatra wideband communications[C]. Europe: Antennas and propagation, the second European conference, 2007: 1-6.

[4]Constantine A. Balanis. Antenna Theory(Second edition)[M]. John Wily & Sons INC,1997.

[5]林昌禄. 天线工程手册[M]. 北京: 电子工业出版社,2002. ★

【作者简介】

黄宾虹:华南理工大学电子与信息学院通信与信息系统专业2007级研究生,主要研究方向为移动通信基站天线。

薛锋章:华南理工大学电子与信息学院研究员硕士研究生导师,长期从事天线与微波技术、移动通信领域的科研工作,有多项科研及专利成果,目前的主要研究方向为移动通信天线。