古桂柳运河边的诗意生活

2009-08-04刘宪标

刘宪标

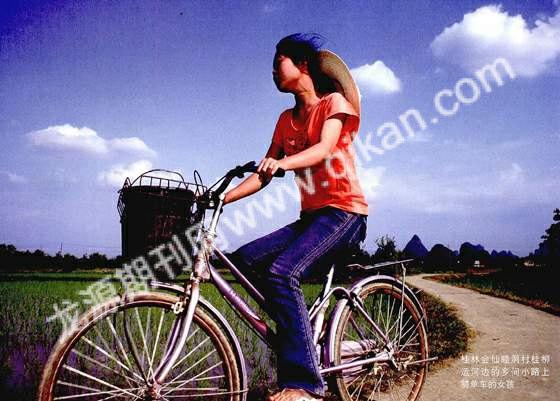

新修的乡村公路两旁,被阴雨天气憋闷了很久的农民,终于可以戴上桂林地区特有的那种印着“桂林”两个字的斗笠,在阳光和蓝天白云下露出灿烂的笑容。明媚阳光让每个人的心情都很好,在田野里一边往绿油油的田里撒着肥料、一边互相愉快说笑着,几个小孩在稻田边的水道里抓小龙虾,被雨水冲刷的很干净的水稻秧苗绵延到远处群山的脚下,蓝色纯净的天空上飘着几朵白云。这里是桂林临桂县的会仙镇,是民国时赫赫有名的国军高级将领白崇禧的老家,还是古时候桂林通向柳州的黄金水道——古桂柳运河的所在地。

睦洞湖

在接近会仙镇的时候右拐,是条颠簸不堪的田间泥路,我们的车子以30千米的速度还是摇摇晃晃,颠簸的路上自行车、三轮车、牛车来回穿梭,很是流畅,似乎路并不是这么颠簸一样,人们有说有笑各自奔着自己的目的地。路的两旁风光很是好看,平整、碧绿的水田伴着蓝天白云,心情不由地跟着好。

猛然在前面的岔路口上站着一排约5个中年女人,都戴着柠檬黄色的斗笠,斗笠下是挂着淳朴笑容的黑黝黝的脸,看起来比较友好,但又有不会让我们的车子过去的意思。车子停下后她们马上就围了上来,问我们是不是去古运河旅游的。原来她们是岔路里面的王家村村民,为了引导来桂柳古运河的旅行者从她们村的码头上船游览,特地在路边守候。在一个接近50岁的女人的引导下,我们把车子开到了王家村的码头。这个脸呈黑红色的女人姓王,是个祖祖辈辈生活在这里的农民。问及她们为什么在村外的路口等候,才明白其中的原由:原来来桂柳运河游览的一般都直奔岔路的另外一个叫七星村的村子,很少有游客会来她们的村子,她们还认为真正的睦洞湖和桂柳运河是在她们的村子边上,为了引导游客她们才在岔路边守候。王家村和七星村都属于一个睦洞村委会,王家村在睦洞湖的边上,而七星村在睦洞湖尾,由一个一千米左右的河道和睦洞湖相连,就是说从王家村游览比较直接,而从七星村游览就要远一些。

古桂柳运河,又名相思埭、陡河、桂柳运河、南陡河、临桂运河,与兴安灵渠相对,也称西渠。是桂林区域的另一条人工开凿的古运河, 运河全长不足20千米,位于雁山区良丰乡、临桂县会仙乡、永福县苏桥乡境内。运河发源于会仙狮子岩,贯穿于被当地人称为“睦洞湖”的湿地,汇入分水塘后,一条东流至桂林南郊相思江,入漓江;另一条西折于永福江、洛清江,汇柳江,全长15千米。桂柳运河开凿于唐长寿元年,距今已有1300多年,是历史上朝廷通过西南重镇桂林联系少数民族地区的纽带和军需通道。当年柳宗元被贬柳州时,就是乘船从这里到柳州的。唐书地理志曾有“临桂有相思埭,长寿元年筑,分相思水使东西流”的文字记载。清雍正年间关于该运河最权威的文献是《国朝鄂尔泰重修桂林东西二陡河记》等三篇碑文,记载重修该运河是为了操近路,向征讨贵州古州苗民起义的军队运输粮草和军饷。重修后的古运河,既用于军事,又成为商贾通道,此外还兼有灌溉沿岸大量农田作用,是当时贯通桂林柳州的交通大动脉。古运河工程,使桂北进桂中桂西进而入黔(贵州)的水路里程缩短七八百里。

从王家村望过去是一片开阔的田野,这样开阔的田野在桂林这个多山的地区是很少见的,远山已经成为淡灰蓝色的装饰延绵不断地出现在远方地平线的边沿。码头边停着几辆三轮车,平静的河面上泊着几条漆成红色的小船,不时有小船静静地进进出出,码头的前方就是睦洞湖。这是个方圆只有十多千米的小湖泊,河道纵横、植物茂密,犹如印象派绘画般好看,茂密的植物丛中不时有叫不出名字的水鸟飞出,让你在这寂静的世界感觉到一种惊喜。由于是初春,河道边开着很多好看的小花,在当地人的指导下我认识了金银花这种可以做中药的花卉。

船

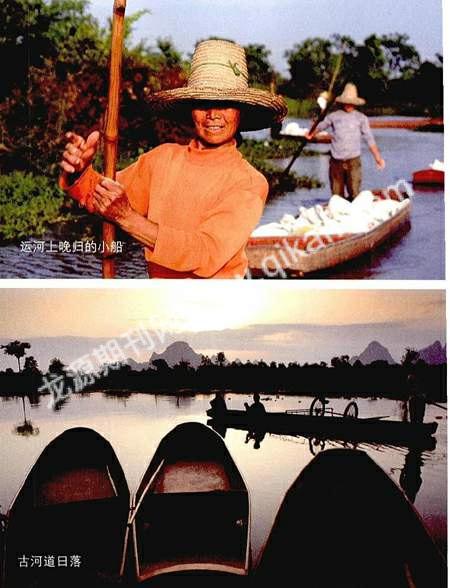

那位姓王的女人从家里拿来了几个小板凳,放在停放在码头的红色小船上。招呼我们上船坐好,小船就静静地划出了码头,向湖里漂去。在睦洞湖,传统的小木船都是很简易的,简易到有些像喂马的木槽,只有一个舱,船一般有近两米长、平底,船帮的高度大概在40厘米左右,显得很小巧。这里的桂柳运河比较窄小,睦洞湖的湖水也非常平静,湖中的河道也都比较窄小,非常适合这样的小船穿行。现在这样的老式木船已经比较少了,代替它的是铁皮做的铁船,船体的大小和原来的木船比较接近,和木船相比有更好的耐久性。

由于这里的几个村子都是围绕着睦洞湖形成的,种地、讨生活都是围绕着这个不大的湖,所以划船是这里的农民必修的功课,很小的小孩都能划船。王阿姨告诉我:她的爷爷在过去是个船工,那时候桂柳运河还在通航的时候,主要帮一些老板把会仙的货物用小船转运到永福的苏桥,货物再从苏桥经洛清江到柳州。现在运河早就不通航了,但他们这里的每家每户都还有船,船在这里是主要的交通工具,基本上每个家都是划着船下田,甚至连牛都是乘小船去犁田的。

“拂水”

小船静静地在睦洞湖的小河道行进,四周一片寂静,如果不是竹竿划破水面的声音,真以为小船停下和这样美丽的河道融为一体了。静静坐在船头看清澈的河水慢慢移过,恍如进入一个宁静的世界,一切工业文明在这里都不存在了,世界变得自然、纯净而美丽。

在河道的一处宽阔处远远看到岸边有个在劳作的女人,当船慢慢划近,这个劳作的女人正在用一个很古老的装置一下一下地把水舀起,泼到岸上的水沟里。划船的王阿姨说:她在浇田。问起那个浇地的装置叫什么?她说:叫“拂水”。直觉上感觉这个装置是个古老的灌溉工具,很是好奇就停下船上岸看个究竟。三根竹竿组成一个稳定的三脚架,再用绳子和竹竿连接一个铁制的瓢状物,人握住连接瓢状物的竹竿,利用杠杆原理很轻松地就把水舀起并泼向通向田地的水渠。这是个设计非常好的古代灌溉工具,在现在已几乎看不到了,能在这里看到很让我感到惊奇。在拂水的女人说:过去她们这里都是用这样的工具来灌溉,现在很多人家都买了抽水机,改用抽水机来浇地了,不过她嫌抽水机运输太麻烦,烧油要花很多钱,不像她这个“拂水”几个竹竿就基本完成了,还不用花钱买油,田地也不是很多,闲着没事慢慢浇。

捕鱼

在小河道穿梭,不时从清澈的水中看到下面安放着直径约有60厘米的笼子,水面上还漂浮着一个不起眼的浮子,偶尔会看到停在岸边的小船上的老人在水中把那个笼子捞起观看。王阿姨说:这些都是捕鱼虾的工具,她们这里一般都是采用这样的方式捕鱼虾。

这样的工具叫“地笼”,也是非常传统的捕鱼方式,在国内的很多地方都有。一般用竹篾做个圆形或是方形的支架,再蒙上小口的网,在四周开四个外大里小的孔,里面再放上骨头或米饭等诱饵,引诱鱼进去,由于是口大里面小,一般进去的鱼虾是出不来的。

我们的小船靠近一个在捕鱼的老人,观看他的收获。鱼很少,大多数都是小龙虾。老人说现在有很多的年轻人来这里电鱼,鱼已经很少了,他几乎都是在抓小龙虾了,说着这些老人的脸上露出了一丝无奈。

青龙桥

小船顺着古运河道往前约20多分钟,就到了一座叫青龙桥的拱桥边。青龙桥是桂柳古运河的一座保存非常完好的古代石拱桥,远远望去拱桥如满月般漂在运河水道上。桥体上长满了蔷薇科的植物,把整个桥体全部包住,几乎看不出桥是用石头砌起的。过去在运河上为便于行人往来,修建有良丰桥、庙门桥、青龙桥等10余座石拱桥。现存的青龙桥保存非常完整,桥是由石块干砌而成,经历了几百年的风雨依然坚固。

夕阳下牵牛走过古石拱桥的农民和着桥下的晚归小船,那景象令人难忘。

龙头山

在这片湿地的当中是个高度不足百米的小山,本地人叫它龙头山,是因为山顶的石头像个龙头的原因。我或许想象力不够的原因,一直没有看出来是个龙头,划船的王阿姨指指画画说了半天我还是没有看出来。在旅行中有时很对这样的比喻有些抵触心理,特别不喜欢把某个山体或什么比喻成狗啊、猫啊、龙啊什么的,总觉得这样就限定了所欣赏物体的概念。

龙头山在湿地的中央,是乘船游览的另一个终点,有些《水浒传》里所描述的水泊梁山的感觉,四周是星罗棋布的水网和被分割成各种各样形状的水田,爬到山上可以欣赏湿地的360度全貌。山上长满了植物,有一条很不明显的路可以爬到山顶,不过要费些力气和周折,蔷薇科植物的刺经常把人的胳膊划出鲜血。但一旦到达山顶就会有另一种面貌出现,原来迷宫般的水网在你的脚下变得非常的清晰和开阔,四周阡陌纵横的水田在阳光的照射下,如镜子般发出很亮很亮的光。村庄如棋子般散落在田野和水网中。

傍晚的湖面被落日映成暖黄色,远处的群山掩映着落日和彩霞。水道中晚归的小船一个接着一个,静静地划向村边的码头。船中里装满了一天的收获,划船的村民伴随着水鸟的鸣叫声在愉快地交谈着。这一刻感觉到了古运河的欢快,真羡慕这里的居民的幸运,能居住在这么诗意的地方。

旅游 资讯

游览:目前古桂柳运河可供游览的地方是睦洞湖一段,风景优美,农业观光特点突出,场地集中,湖面广阔,湖内、岸边物产丰富。河水环抱的龙头山---具有相当的地方特色和江南水乡浓郁气息。乘船的位置一般在睦洞村的七星村和王家村,每条小船可乘坐4到5人,价格在40元左右,可以讲价。

交通:桂林连逹广场有很多开往临桂县会仙镇的中巴班车,大约半个小时可到会仙镇,再从会仙镇乘坐三轮车或摩的约10分钟就可以到达睦洞湖。自驾车可从桂林出发,沿桂阳公路到雁山广西师范大学雁山校区路口右转前行,在接近会仙镇的地方有条右转的乡村道路,走到头就是睦洞湖古桂柳运河。

食宿:目前睦洞湖还没有住宿的旅馆,可返回桂林住宿。王家村有个农民家可以吃饭,游览时会有划船的人告诉你。