东西洋人与黄河三门峡的恩怨情愫

2009-04-21侯全亮魏世祥

侯全亮 魏世祥

引子

从青藏高原一路滚滚而来的黄河,九曲百转,奔腾跌宕,在豫西山地的最后一段峡谷,骤然挣脱束缚,舒展开身躯,扑向了华北大平原。在万里黄河上,大自然塑造了无数奇峡幽谷,但没有哪一处像三门峡这样让黄河人刻骨铭心的,因为,这里寄托着他们的治河梦想,凝结着他们的心血和汗水。千百年来,既蒙恩于母亲河乳汁的滋养,又屡受她“溺害”的农耕民族,一直传承着一个本无可厚非的朴素梦想——“黄河清”,并将其寄托在必然打上农耕文化烙印的“圣人出”之上。斗转星移,当现代工业经济在畸形膨胀中裂变出来的“困兽”们,在激烈的相互厮咬中,先后两次跌进世界大战堑壕的时候,沉睡百年的东方雄狮终于被枪炮声震醒;同时被唤醒的这条中华民族的母亲河,也正拖着千疮百孔的下半身,踉踉跄跄地循着茫茫禹迹,迎接那即将重现的华夏圣光。

悠悠大河,流淌着如歌的行板,黄河人行云流水般抚弄着三门峡这把巨琴,弹奏出一曲曲荡气回肠的水沙协奏曲;然而我们又怎会忘记,也曾有着无数的东西方洋人对我们的母亲河,对我们的独特而又美丽神奇的三门峡,有着他们无尽的恩怨情愫呢!

“是什么机缘使这些形形色色的洋人走近中国黄河的呢?”

“他们究竟又有着怎样的黄河美梦或是黄河遗梦呢?”

“他们眼中的黄河,他们眼中的三门峡又究竟是怎样使他们难以割舍,又究竟怎样让他们有着难解的悲喜情缘呢?”

1935年1月,国际联盟应邀特派水利工程专家安立森等人来华,分别视察黄河下游、河口及陕、晋等省水利。3月底视察结束。写出《视察黄河报告》。后排从左至右,第七位为安立森。

一枚“中国五等彩玉水利勋章”,承载着当时的中国政府对安立森的最高奖赏。这一非凡情形,也使来自大洋彼岸的这位中年人很感自豪。

安立森与“三门峡小夜曲”

我们首先从一位蓝眼睛工程师身上找到了切点。

安立森,挪威籍美国人,早年毕业于美国密歇根大学土木工程科,34岁时应聘来中国帮办水利。

从外表上看,他高挑的个子,显出敏捷精干,白皙的脸上泛着红光,瓦蓝的眼晴闪着智慧,因此无论他被当年的游击队捉放了几次,我们都不应怀疑这个眷恋着我们的三门峡的汉子的英俊。他工作起来,据说务实负责,富有献身精神。从天津到汉口,从南京到陕西,饱览了中国河川之壮美的这个挪威籍汉子,最后被我们的母亲河——黄河给吸引住了,也深深地被那“长风怒卷高浪,飞洒日光寒”的三股夺门激流给镇住了,从此他的命运便与这传说中被大禹用神斧劈开的三门峡谷结下了不解的情缘。

20世纪30年代一个炎热的夏季,也就是三门峡水库动工兴建24年前一个洪水肆虐的年份,安立森与黄委会工程技术人员一道,赶赴黄河中游干支流调查洪水痕迹,实测洪峰水位。

其实,在安立森之前,荷兰水利专家尼佐夫和英国水利专家柯德受国际联盟派遣,也曾来华考察,并提出过“在各大支流汇合处以下修水库”的设想。然而,奉我国近代水利先驱李仪祉之命,安立森的勘察活动更显得对三门峡情有独钟。

安立森,曾在被称为“人门”、“神门”、“鬼门”三门前慨叹自然的神奇,曾在三门之间依然柱立河心的被称作人、神、鬼三岛的巨岩前驻足长叹,曾仰望着这个被华夏儿女视作中华民族与命运搏斗象征的独特文化长河表达出他的难以理解。安立森不单单流连于三门峡奔腾咆啸的黄河水,他更意识到这段狭窄的河床和河床下坚固的花岗岩,可成为拦河大坝的基础。

从河南孟津溯流而上,经过八里胡同至陕县会兴镇,他不光是计算出了这次洪水流量为23000立方米每秒,而且正是这次查勘途中,他还写下一份题为《用拦洪水库控制黄河洪水的可能性》的英文报告。他的这份报告提出:“距陕州八英里有激流名曰三门,为一优良水库坝址,可以建设截留洪水流量的水库,为防洪及防沙之用”,他建议修建三门峡拦洪水库。他说,抬高水位50-70米,泄洪流量12000立方米每秒,这是一个令人心仪的工程。是他,安立森,首次把修建三门峡工程的认识公布于众。

一项宏伟的黄河枢纽工程,仿佛就这样在不经意间开了头。

这在当时中国承袭传统筑堤防洪的氛围中,无疑是吹进了一股新鲜的清风。

此间,他还会同中国工程师多次到黄土高原、黄河入海口进行实地考察,先后写出《黄河口视察报告》、《黄河河口之现状》、《黄河流域土壤冲刷之制止》等数十篇治河论文。他还曾以工程处副总工程师的身份,在1936年参与主持了黄河董庄堵口。

一枚“中国五等彩玉水利勋章”,承载着当时的中国政府对安立森的最高奖赏。这一非凡情形,也使来自大洋彼岸的这位中年人很感自豪。

然而,安立森并未真正认识黄河,当然他更不理解中国。在那个多灾多难的年代,浪漫欢快的“三门峡小夜曲”,注定是他的一个遥远的梦。

“东洋鬼子”与开发黄河的“意淫幽梦”

令安立森怎么也想不到的是,接替他延续黄河三门峡之梦的竟是一帮“东洋鬼子兵”。

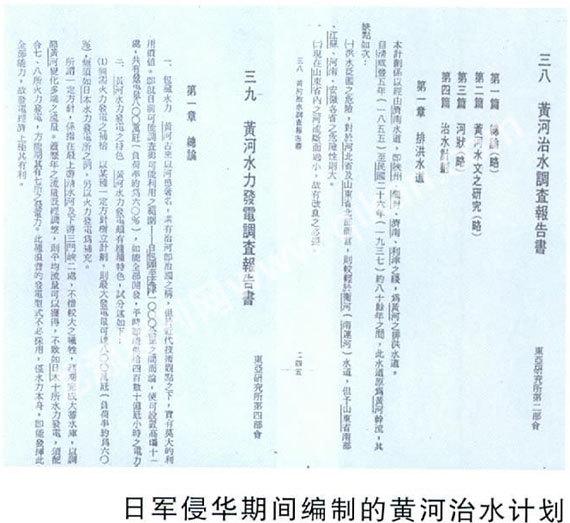

风云突变。历史翻到了乌云沉沉的一页,1939年3月,富永正义等日本水利专家来到了黄河。这是一群西装革履、眼镜片后边泛着幽幽绿光、伸着鼻子到处探头探脑地嗅觅战略资源的东洋人,他们效命于日本东亚研究所第二调查(黄河)委员会。

富永正义,由于二战结束前夕一部分机密材料被销毁,关于他的身世,我们已经无法深知其详。不过,可以想象,他的模样应该不外乎当时最常见的那种:一撮生硬的仁丹胡,身材短矮,目光中充满着凌人的盛气……作为专业技术人士,尽管可以认为,他比那些生性残忍、嗜好战争的军人,也许会少些血腥之气。但肯定,就全心全意支持日本侵略者向中国开战,极力主张向支那扩张这一主旨来说,他和他们的军人理应毫无二致。

对于那个空间狭小、资源匮乏的岛国来说,战争给他们的专家也能带来更多的机会。

面对中国大片疆土接连沦陷,在大日本帝国内阁看来,征服华夏仿佛指日可待。为了长期控制中国,进而吞食整个亚洲,日本当局决定把战略目光投向中国的资源开发。这年,以黄河治理、水利等问题为研究对象的东亚研究所第二调查(黄河)委员会成立。

富永正义就是这个委员会的主要技术负责人。

开发黄河,是日本人侵略中国的另一场战争,也是日本帝国主义侵略中国的一个铁证。

一衣带水的历史渊源为日本民族文化打下了丰富的汉学基础,也使得富永正义们此时竟是那样得心应手。

从宁蒙河段到晋陕峡谷,从豫西山区到下游两岸,清水河、天桥、碛口镇、禹门口、三门峡、八里胡同、小浪底……查勘测绘,调查整编,设计规划,黄河的研究与战争的演进相交织。五年之中,侵略者们整理出文献汇编、调查

报告、设计规划193件,发表多学科综合性研究文献达1400多万字。于是,一部多学科综合性的黄河治理开发梯级方案,如猛虎下山,豁然出笼。

三门峡水电站的完整开发方案,被显要地列入第二调查委员会第二部会(研究治水)和第四部会(研究水利发电)的报告书。

在这部题为《黄河三门峡发电计划》的报告书中,东洋专家们对三门峡工程作了这样的设计:“工程分两期开发,第一期库水位325米,坝高61米,库容60亿立方米,水位不超过陕西潼关1933年大洪水时的水位;工程采用混凝土重力坝,汛期限制水位319米,防洪最大下泄流量为每秒15000立方米,兴利灌溉面积1500万亩。发电出力第一期工程27万至63万千瓦,第二期112万千瓦。泥沙处理原则为,大水大沙时敞泄冲沙。”

开发黄河,是日本人侵略中国的另一场战争,也是日本帝国主义侵略中国的一个铁证。

在当时的历史条件下,这一设计精度不能不令人惊叹!在黄河三门峡工程问题上,日本人的设计亦堪称精良。

后来,有研究者把当时日本人的设计方案和许多年后三门峡工程经过改建的实际运用情况作了比较,结果表明:在水库最高水位、防洪运用原则、兴利调节库容、灌溉设计面积、发电出力、泥沙处理方式等12种重要指标中,除日本人拟订的发电计划较高之外,其余各项指标均为相同或相近(赵之蔺《三门峡工程决策的探索过程》黄河史志资料1986年第3期)。换句话说,三门峡工程的发展变化轨迹,几乎是在日本专家笔下自始而终,画了一个大半径的圆。

战争狂人导演的恶魔惨剧终于落下了血腥大幕,裹带着滔滔海浪与狂暴激情编织的侵略之梦,彻底破灭了。

然而曾是这个梦中的重要技术角色的富永正义等人又怎会不对黄河、不对三门峡仍充满着难以割舍的眷恋情怀?然而曾经的希望、抛洒的激情、执著的汗水一旦披上了非正义的侵略外衣,一旦掺杂着占有和征服的欲望,一旦不能理智而且充斥着凶蛮,再温柔、贤淑的女子也不会束手就范。何况,站在富永正义等入侵者面前的是象征华夏民族奋争精神的母亲河——黄河;是最难以征服的贞节烈女、是最瑰丽神奇的女侠——三门峡呢!她们和她们真正的家人用自己的拳头捍卫了她们的尊严。

但接下来的事情却颇令人费解。抗战胜利后,国民党政府或是受不了东洋人意淫我大好山河的凌辱,以“日式三门峡工程计划,不惜淹没关中200万亩农田,是使百万同胞丧失养命之源的”为由,继遣走富永正义等全部日本专家之后,将其勘测设计资料也一毁了之。此举,终结了东洋鬼子的“意淫幽梦”,也令不少同业人士深为叹惜。侵略者以失败而告终,但科学成果却为什么不可以是人类共有的财富……

“度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。”几十年后,一衣带水、隔海相望的中日两国,终于又伸出双手重新握在了一起。

重温当年的忧患国史,在对侵略者野蛮暴行愤慨万分的同时,人们是否也会为这段大河轶事而深思呢?

美国顾问团与排沙思路的“黄河绝恋”

因与日本人的侵略性质不同,即使是不同肤色的人再次站立在我们母亲河的面前,国人对他们的态度也会截然不同。

历经连年烽火硝烟,热爱和平与建设的中国人民对和平建设早已是翘首以盼,于是在1946年年底黄河岸边就迎来了这样一批有着贵宾身份的美国人。

这些美国“贵客”,就是当时的中国国民政府专门请来对黄河治本研究、多目标开发黄河水资源的顾问团成员。这是受时任行政院院长的宋子文函请,经由美国马立森克努生公司总工程师杜德等水利专家精心组织而成的黄河顾问团。顾问团中有这样一批当时已享有盛誉的专家

豪爽的美国工程师兵团总工程师雷巴德(Eugene Reybold)中将,当时已七十岁,身上时时散发出的威士忌酒味,仍透现出一股与之年龄不甚相符的年轻气息:

著名的与中国两条大河有着不解之缘的著名高坝专家萨凡奇(John Lucian Savage)博士,当时他是67岁。萨凡奇是世界著名水力发电专家,美国西部大古力水坝缔造者,他曾两度来华考察,主持完成的“长江三峡萨凡奇方案”蜚声中外:

葛罗同(J.P.Growdon)中校,是美国铝业公司水力总工程师;

侵略者以失败而告终,但科学成果却为什么不可以是人类共有的财富……

柯登(John S.Cotton),萨凡奇的助手。

美国顾问团的到来,预示着一种战后重建的希望。中国专家学者们顿时激动起来。

首府南京,中央气象局、经济研究所、中央地质研究所、中央水力试验处、全国水力发电处等,十几家权威机构组成工作班子,通力配合,水利专家沈怡专负其责。沈怡,号君怡,时任国民政府公共工程委员会主任兼南京市市长,他1921年就学德国德累斯顿工业大学,获博士学位,归国后,潜心研究黄河。既有学术专业之力,又得主政首府之便,由沈怡总揽配合工作,当然最为合适。另谭葆泰、张瑞瑾、谢家泽、方宗岱、叶永毅、严恺等多位中国水利界精英,也通宵达旦、日夜兼程、翻译资料、绘图测算……为顾问团的黄河考察,进行着充分的前期准备。古都开封,张含英率领的国民政府黄河治本研究团,也开始了紧张的查勘。刘德润、张伯声、李赋都等一个个年富力强的水利专家,跋涉“龙头峡谷”,穿行黄河两岸,奔走宁绥灌区。他们满怀希望,辛勤劳作,追赶着被战争耽误的时间。

中国的科学家们爱国的热情和献身祖国水利建设的精神感染着顾问团的成员们。

正像萨凡奇钟情于长江三峡水力资源的浓厚热望一样,美国顾问团成员们也深为能参与研究这项宏伟的黄河治理开发计划,倍感欣幸。他们一到黄河,便立即投入了工作。他们首先考察了蒙受八年洪水灾害的黄泛区,接着自河口溯流而上,或空中视察,或实地查勘,沿途考察了悬河故道,八里胡同、三门峡、龙门坝址,鄂尔多斯高原、宁夏引黄灌区、黄土高原水土保持、陕西关中灌溉工程等多处重点区段,后行至青海的黄河源山区。在他们编制的《黄河规划初步报告》、《开发黄河流域基本工作纲要及预算》中,对于华北平原防御黄河洪灾应开展的河道治理,灌溉、水力发电、航运开发工程,以及对当年日本人拟定的综合开发黄河计划评价等,专家们均作了较为详尽的论述。他们还就测绘黄河流域地形图、坝址地质勘探、水文实测标准和气象观测站的建立、增设水土流失防治试验站等,提出了具体建议。

三门峡筑坝计划也再度成为中美专家瞩目的焦点。

中美专家认为:从防洪、发电、蓄水、泥沙等问题综合考虑,三门峡坝址并不理想,建议改移至其下游百余公里处的八里胡同(位于50年后修建的黄河小浪底工程上游20多公里处)修建。

萨凡奇等美方专家的观点更是直截了当:黄土高原的水土保持即使采用良好的治理措

施,亦非数百年不可,因此修建黄河干流水库应当排沙而不是拦沙……

这种对于黄河泥沙问题的谨慎估计,即使用今天的眼光审视,也不愧为真知灼见。但是,国民政府最高长官的漠然无情,却给这场兴师动众的建设热望,浇了一盆冷水。

1947年2月的一天,头戴礼帽、身着长衫的蒋介石在总统府“亲切”接见顾问团成员。谈话间,专家们从黄河地理形势,到工程建议方案,一直滔滔不绝,说个不停。但他们忽然意识到,无论是对“八里胡同方案”的异军突起,还是对“三门峡筑坝计划”的胎死腹中,都看不出这位总统太多的关切和注意。

是时,一场国内战争的风云正在聚集。陪同在座的中国水利界精英们默察于心,也感到了自己的渺小与悲哀,隆冬季节里裹含着科学家们辛酸的泪水与悲伤的叹息……

不久,雷巴德、萨凡奇一行即打点行装离华回国。临行时他们还动情地表示“希望在不久的将来,再来中国”。

但历史没能再给他们机会。扑朔迷离的国际国内形势,终使这些美国专家们成为黄河舞台上的匆匆过客。在随后的三年里,中国人之间的内战越打越大,虽然后来的代理行政院长、地质学家翁文灏已经问到“三门峡坝址地质好吗?”这种技术性问题,但对黄河无论是治理、利用还是毁灭性破坏,都没能在国民党人手里实现。也因此,美国顾问团的黄河咏叹成了永久的“黄河绝恋”。

回国后的萨凡奇,晚年患了老年痴呆症,一副曾独领世界坝工之风骚的大脑,失去了才思飞扬的风韵。1967年,他带着无穷的痴迷与遗憾,溘然长逝。雷巴德、葛罗同等人晚景不详。

许多年后,人们在回首往事的时候,当然可作出这样的假想:如果当时雷巴德、萨凡奇们能够在治理黄河的路上继续走下去,那么,会不会是另一部《黄河绝恋》呢?

苏联“老大哥”与跑调的“黄河大合唱”

20世纪50年代中期,北极圈附近那个大国的骄子们,哼着“莫斯科郊外的晚上”,幽扬浪漫地加入了“黄河大合唱”。这支曲调,当时被吟唱得可谓为自然流畅,然而多年以后,人们终于发现还是有些跑调了。因为演奏这支乐曲的地方是中国的黄河而不是苏联“老大哥”的第聂伯河。

“天安门上飞白鸽,克里姆林宫上有大钟。我们从黄河之滨来到莫斯科,带来了五亿人保卫和平的决心,也带来太平洋一样深厚的友谊”(艾青诗)。

那是一个中苏的“蜜月”年代。

新中国开国大典两个月后,毛泽东首次出京即赴苏访问。不久,156个援华建设项目启动,多项贷款协议签订,大批苏联专家来华工作,这凝聚着中苏两国领导人的心血与睿智。

黄河规划及三门峡工程设计,就是156个援华建设项目之一。于是,苏联专家科洛略夫们在黄河闪亮登场。

科洛略夫,苏联电站部列宁格勒水电设计院总工程师,候补博士。当时年纪五十开外,一米八五的个子,列宁装,偏分头,一双炯炯有神的深眼窝里,闪现出两道自信之光。紧随其后的是,分别负责水利工程、水文计算、工程地质等方面的专家:谢里万诺夫、巴赫加洛夫、阿卡拉哥夫、奥加林、郭尔聂夫、卡麦列尔……一个个名字虽然绕口,但他们每个人的专业经历表明,执掌三门峡工程技术设计足以令人信服。

看来,这的确是赫鲁晓夫对毛泽东作出的一个友好姿态,苏方派出了一支“最佳配置”的技术阵容。

众所周知,长期以来中苏关系十分微妙。虽然“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义”,但斯大林在支持中国革命的同时,曾几次“左顾右盼”。对此毛泽东心知肚明,暗自打定主意坚持不按别人的“魔笛”跳舞:而苏联方面,对于中国既想加以制约,但又不得不重视这个东方盟国的重要战略作用。继斯大林之后的赫鲁晓夫,一开始依然保持了这种中苏关系的惯性。

眼下,阵容整齐的黄河专家组便是赫鲁晓夫抛给毛泽东的一束橄榄枝。

作为科技工作者,科洛略夫们对于国家之间这些深层问题,自然管不了那么多。总之,他们告别了列宁格勒基洛夫运动场上精彩的演出与表演,舍弃了漫步涅瓦河岸的万种风情,来到了中国的黄河峡谷。

二万里大河查勘,千余人精心设计,数十处坝址论证。流域综合规划、河流梯级方案、施工导流截流安排、大坝冷却、水轮磨损分析……苏联专家们的心血,几乎渗透了这一黄河第一坝的全过程。

有这样一些鲜活的画面,永远留在了人们的记忆中。

黄河大堤上,狂风四起,尘雾弥漫。查勘中,水文专家巴赫加洛夫本来是银白色的头发,但常披上一层浓重的黄土,“我成了彻头彻尾的黄种人了”,他这幽默风趣的卷舌音,常会引起队伍里一阵开心的笑声。

大山中开,泥浪喧腾。一位年过花甲的老者,一会儿攀登悬崖,一会儿跨越沟壑,不停地用锤子敲击着岩石。他就是地质专家奥加林。那专注的神情,如果不说清他是在鉴定岩石属性,真会被误认为在自己家里翻腾着什么值钱的东西。

沸腾的工地上,无论晴日雨天,总能看到一位身着蓝色工装、头戴鸭舌帽的中年人的身影。“我过惯了茨冈人式的生活。帐篷!峡谷!草原!当一条拦河大坝出现时,我的兴奋是无法用语言形容的。”施工专家戈尔洛夫如是说。

这些苏维埃人的“重要性”还不单单是这些。

几年来,在中国业内人士中,关于黄河建库坝址的选择一直争论不休。出于防洪的考虑,水利部先后在八里胡同、三门峡、邙山等方案中反复徘徊,其核心问题是要找一个水库进行蓄水拦沙;电力部则对这种修建单一防洪的“晒太阳”工程表示反对,认为应开发中国丰富的水力资源,以发电促工业。

“老大哥”的到来,为两部的争论画上了休止符。

苏联地质专家说:三门峡一带的岩石,在指甲那么大小的面积上,就可以经得起10到20吨的压力。如此坚强美妙的高水头大坝基础,方圆几百公里再也找不到第二处了。

苏联水文专家说:三门峡控制了全河流域面积的92%,在此筑起高坝,将会奇迹般地出现一座拥有354亿立方米库容的峡谷平湖。黄河其它地方已经没有这样优越适宜的库址了。

苏联动能专家说:三门峡一带矿产资源丰富,一座座工业新城正在兴起。有了水库调节,这里将组成一个强大的电力系统,为工业发展提供宝贵而廉价的光和热。

苏联水工专家说:三门峡地形条件优越,筑坝材料优良,每千瓦发电能力和每千瓦小时电量分摊的混凝土比例,当属世界上最经济、最合算的技术经济指标了。

苏联施工专家说:三门峡与陇海铁路大动脉近在咫尺,设备材料运输畅通,河势地形极为有利,这些都是我坚决投三门峡“赞成票”的重要原因。

于是,那位穿列宁装的专家组组长科洛略夫,综合众人意见,斩钉截铁地下了结论:“必须承认,从龙门到邙山,我们看过的全部坝址中,三门峡坝址是最好的一个坝址。任何其它坝址都不能代替三门峡为下游获得那样大的效益,都不能像三门峡

那样能综合解决防洪、灌溉、发电等方面的问题。为了解决防洪问题,想找一个既不迁移人口,又能保证调节洪水的水库,是不能实现的空想、幻想,没有必要去研究。任何一个坝址,为了调节洪水所必需的库容,都是用淹没换来的……”

“老大哥”一连串带有“性数变格”并掺杂卷舌音的俄语,就像最高行政长官的决定那样不容置疑。

然而,直到这时,中国方面似乎并没有注意到这支苏联专家队伍中的重大缺陷:它既没有泥沙研究专家,也没有水库淹没评价方面的技术权威。

新中国开国大典两个月后,毛泽东首次出京即赴苏访问。不久,156个援华建设项目启动,多项贷款协议签订,大批苏联专家来华工作,这凝聚着中苏两国领导人的心血与睿智。

难怪1960年也就是三门峡工程基本建成时,原苏联水利科学研究院院长、著名泥沙专家康恰洛夫风言风语地说:“你们中国治理黄河聘任专家,真是找错了门儿。科洛略夫作为一个水工专家,就工程而工程,无法理解河流,将复杂的问题简单化了。对于黄河这条世界上变化最为激烈的河流,就算把我们这些老头子全搬过去,一时三刻也治不了。科洛略夫不栽跟头才怪呢!”他还说:“一门心思建高库大坝发电,淹没了最富饶的土地,造成农田的匮乏,别说在中国,就是在苏联也是不合理的。河流的全流域开发治理是一项复杂的系统工程,不能毕其功于一役”……可惜这番话是“马后炮”,当时的科洛略夫无所顾忌地谈到:“随着黄河流域水土保持工作大规模的开展,进入三门峡水库的泥沙将减少一半。半个世纪之后,水库仍然有将近一半的库容可供利用。因此,设计可以将80%的泥沙拦在水库内。”

于是,苏联专家们拍板定案……

“老大哥”,你们有着对中国黄河水利建设的激情,这无可厚非:然而由足以影响当时中国政府决策层的你们主奏的这曲“黄河大合唱”,多年以后,再听起来却给中国人民带来了无尽的伤感。

这不是“静静的顿河”,也不是多情的伏尔加河,虽被你们亲切地称为“中国的第聂伯”,但她与你们的第聂伯河完全不同,你们还不能真正认识黄河!

沉重的几页俄文决定中,对于“黄河泥沙”问题上的错误估计,导致了三门峡水库乃至一部黄河规划的重大失误!

根据苏联专家的意见,中方最终决定在三门峡建坝。依照规划,三门峡水库建成后收益十分可观,在设计中,三门峡水库将蓄水至350米的高程,整个水库将容纳360亿立方米的水。

1957年4月13日,三门峡水利枢纽工程正式开工。

1960年三门峡大坝建成,并开始蓄水分洪。就在这一年,潼关附近的渭河段大淤,淹没大量良田,随着库区水位不断提高,自三门峡至潼关一线的峡谷完全被泥沙淤积,国家不得不对三门峡水库进行新的改建,以减少淤积。

当中国人不得不独自吞下黄河三门峡工程留下的苦果时,早已班师回朝的苏联“大腕”专家们却不需为此大伤脑筋了。再后来,随着“西伯利亚寒流”的逼临,“老大哥”也越走越远……

这曲耐人寻味、值得深思的由“老大哥”主奏的“黄河大合唱”,现在仍有余音影响着黄河两岸百姓的生活。

“三门峡一带的岩石,在指甲那么大小的面积上,就可以经得起10到20吨的压力。如此坚强美妙的高水头大坝基础。方圆几百公里再也找不到第二处了。”

结束语

无论是蓝眼睛、金头发的西方人,还是与我们有着同一种肤色的东洋人,最后都不可能真正把这条飞龙驯服。因为熟悉了“一条飞龙出昆仑,摇头摆尾过三门”的黄河儿女们更知道这条飞龙的秉性和脾气。古有“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”的慨叹,也有“古来黄河流,而今作耕地。都道变通津,沧海化为尘”的祝愿,有对“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”的叹服,也有“派出昆仑五色流,一支黄浊贯中州。吹沙走浪几千里,转侧屋间无处求”的苦闷,可以说九曲黄河十八湾,每一湾都盛满了中华儿女对她的独特情感。毋庸置疑,黄河儿女将用自己的智慧和双手继续探索并解决这道世界性难题,“一定要把黄河的事情办好”。最终告慰或是警告那些曾对黄河及三门峡“倾注”过心血和热情的东、西方洋人的,必定会是——中国人民自己谱出的和谐的黄河乐章。

古有“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”的慨叹,也有“古来黄河流,而今作耕地。都道变通津,沧海化为尘”的祝愿。有对“黄河西来决昆仑。咆哮万里触龙门”的叹服,也有“派出昆仑五色流,一支黄浊贯中州。”