2009年高考地理原创综合题赏析

2009-03-31李慎中

李慎中

1.读我国南方某地区的地质、地形示意图,回答下列问题。

(1)简要描述图示地区的地形特征。

(2)从成因来看,该地区的岩石主要属于_____________。

(3)图中河谷低地是耕地的主要分布区,为解决农业灌溉问题,该地区计划在①处建造一座水库。请说明选址的合理性。

(4)如果在该地区建设小城镇,图中四个村落发展条件最有利的是_____________,理由是____________________________________________________。

(5)若该地区要发展旅游业,其最能吸引游客的自然景观是_____________、_____________。

【参考答案】(1)低山丘陵为主,地势南北高中部低。(2)沉积岩(3)盆地地形,蓄水量大;坝址位于峡谷处,工程量小;地势较高,可自流灌溉。(4)渝惠渡位于河谷地带,地势平坦开阔;两河交汇处(临近河流),水源充足(5)瀑布景观喀斯特地貌

【命题意图】对于等高线这一经典考点,本题侧重地形影响分析,探讨地形与人类活动的关系,在问题设置上推陈出新,凸显实用性、生活性的价值趋向。

【解题技巧】对等高线地形图的判读要从图中提取有用的地理信息(如走向、疏密、弯曲、闭合、数值大小及排列方向等所反映的地理含义及其变化规律),还要结合题目所提供的气候、水文、区位信息将课本原理还原到实际生活领域,综合分析解决具体问题。

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一下图为我国华北地区某县城驻地及周边部分辖区示意图,经勘探发现图示区域有储量丰富的大煤田。

(1)图中所示火电厂的布局是否合理?简述其理由。

(2)随着资源的大规模开发,图示区域发生了巨大的变化。请推测可能出现的变化有哪些?

材料二经过几十年的开采,图中区域煤炭资源几近枯竭。该区域规划产业结构调整,下图是对煤炭产业生产流程模式的改造。

(3)在上图中的生产流程模式中,H是_____________。简述该产业结构模式的主要优点。

(4)随着资源枯竭,该区域为进一步发展经济,可以从哪些方面挖掘潜力?请你就这一课题提出合理化建议。

【参考答案】(1)合理。理由:接近煤炭产地;位于与盛行风垂直的郊外,避免给城区带来大气污染。(2)县城驻地逐渐发展成为新兴的工矿城市;经济结构由以种植业和林果业为主发展为以工矿业为主;居民数量迅速增加,多从事工矿业和服务业;交通状况会有明显的改善,内外联系更加便捷;生态环境有可能恶化(如植被减少,水源被污染,空气质量下降等)。(答对四个要点即可)(3)砖瓦厂(或建筑材料厂)优点:促进资源综合循环利用,提高资源利用率;减少废弃物的排放,减轻环境污染;实现经济、社会和生态效益的协调统一。(4)优化煤炭工业结构,延长生产链;改善投资环境,引进和发展新型工业;立足资源优势发展旅游业,寻找新的经济增长点;因地制宜发展现代农业。

【命题意图】本题以资源型地区的可持续发展为主题,涉及区域资源开发、工业区位、可持续发展等考点。试题设计经典而不落俗套,尤其是第(2)、(4)小题对考生预测决策能力的考查,设问开放、答案多元,很好地体现了新高考的开放性与探究性。

【解题技巧】设问开放并不意味着答题无从下手,而是要有所遵循,其基本思路是:借鉴案例原型→求助图示信息→排列组合要点。如第(2)、(4)小题就要以鲁尔区、美国东北部工业区为原型,结合区域实际(图示信息),从经济结构、人口及就业结构、交通、城镇建设、环境等方面综合分析可能的变化。进一步发展经济、挖掘潜力,要立足产业基础(煤炭产业)、当地实际(旅游、农业)和发展趋势(产业优化升级)。

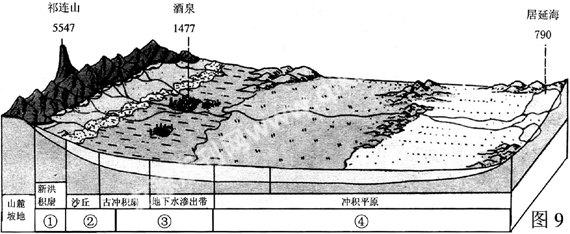

3.读河西走廊地区自然景观示意图,回答问题。

(1)图中的①~④四个地形部位最易形成绿洲的是_____________,影响绿洲面积大小的主要因素是__________________________。

(2)目前图示地区已发展成为全国规模最大制种基地,啤酒大麦种植面积、产量和加工能力均居全国首位,啤酒花产量占全国一半以上。从自然地理角度说明该地区发展制种业、啤酒花生产的优势条件。

(3)图示地区正成为风电开发的热土,有望成为我国最大的风电产业带之一。简述该地区风能资源丰富的原因。

(4)近年来,图示河流下游的尾闾湖迅速萎缩或基本消失。你认为出现这一变化的主要原因是什么?

(5)当前不少学者提出“一旦祁连山出现问题,对本来就危机四伏的河西走廊生态无疑是釜底抽薪”。运用地理学科的相关原理,谈谈你对这一观点的理解。

【参考答案】(1)③ 水资源多少(2)晴天多,光照充足、昼夜温差大;有冰雪融水,灌溉便利。(3)河西走廊地处狭长山口位置,狭管效应显著;属温带大陆性气候,昼夜气温变化剧烈;离冬季风源地近,风力强劲且历时长。(4)人口增长过快,中上游地区毁林毁草、植被破坏严重,生产生活用水量增加,导致下游水源枯竭,入湖水量减少。(5)祁连山冰雪融水滋养了水草丰美、物产丰富的河西走廊;祁连山雪线上移、冰川退缩、草原退化、林木减少等现象将导致河西走廊水源枯竭、土地荒漠化(绿洲萎缩),生态环境恶化。

【命题意图】河西走廊屡屡走进高考命题人的视野,多次出现并不意味着将淡出高考视野,只要试题取材鲜活、角度新颖同样可以考出新意。该题设计的新颖之处,一是隐形介入热点问题,以地理的视角观察社会;二是侧重多元联系,关注考生综合素养。

【解题技巧】解答区域类问题要因“地”制宜,从区域特征出发,理清人类活动与区域特征间的联系,建立阐释人类活动影响因素的思维线索,而这往往是题目的考查意图所在。如根据“干旱→水源→绿洲”的思路判断绿洲位置及影响其面积大小的因素;由气候资源优势联想到发展制种、啤酒花生产的条件;从山口位置、气候特征等方面分析风能丰富;第(4)、(5)小题也必须紧紧扣住“干旱”的区域特征,运用地理环境的整体性规律组织答案。

4.我国某滨海城市的一地理兴趣小组开展“海陆风现象及其影响”的课题研究。请你协助他们一起完成下列任务。

该城市某日晴天近地面气温变化曲线(图甲)。

(1)据图说明海洋与陆地气温变化的主要差异。

(2)某一剧组在该市的滨海影视基地拍摄一特写镜头:女主角面向大海,海风吹拂其面部让其头发向后飘逸。如果你是导演,应该选择什么时段来拍摄该情景?在乙图中正确标出当时风向,并予以说明。

(3)运用所学知识分析海风对该城市小气候的影响。

(4)如果从其他角度研究海陆风现象,你认为还可以选择哪些气象要素进行观测研究?

(5)运用已经学过的同类知识进行类比,是地理学习的常用方法。请你运用类比法列举两例与海陆风成因类似的地理现象。

【参考答案】(1)白天陆地气温比海洋高,夜晚相反;陆地气温日较差比海洋大;陆地最高、最低气温出现的时间比海洋早。(2)8:00~16:00。绘图(逆时针方向)。原因:白天陆地气温比海洋高,气压比海洋低,近地面风由海洋吹向陆地。(3)减缓城市“热岛效应”,增加空气湿度,改善该城市的空气质量。(4)海陆昼夜温差、气压、风向、空气湿度等。(任答两点即可)(5)城市风、山谷风、东亚季风、绿洲与荒漠间的热力环流等。

【命题意图】以探究性学习和实践活动为背景,运用所学知识和方法,对有关理论或现实问题进行探索和研究,重在考查考生知识迁移能力,并展示其思维过程。

【解题技巧】自然地理探究型试题的解答要领:①依据试题素材,确认探究主题;②结合课本原理,理解探究思路;③根据问题指向,完成探究任务。解答该类问题的关键是活用教材中的范本,以此类推形成思维模型,并能举一反三。■