“云南模式”总导演丹增经历是我最宝贵的财富

2009-01-28余玮

余 玮

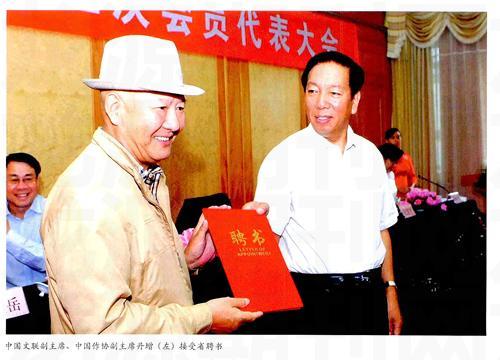

丹增,藏族,著名作家,文化产业发展的探索者与实践者。1946年12月出生于西藏,1976年毕业于上海复旦大学新闻系新闻专业。历任西藏日报社副总编辑,西藏自治区文化厅厅长兼党组书记、云南省委副书记、云南省人大常委会党组副书记、副主任等职;现为中国文联副主席、中国作协副主席。做官,他造就了震惊学界的“云南现象”,使文化产业成为云南的金字招牌;写文章,作品频频获奖,电视、电影剧本广受欢迎。回首来时路,丹增深有感触地说:“我现在才觉得,官位并不太重要,财产也并不太重要,真正的财富是经历。无论是磨难,还是曲折,一个人最难忘、最宝贵、而且最值得记忆和引以为豪的就是经历。其他都是身外之物。”柱着拐杖摸清“文化家底”

2002年4月,正在西藏工作的丹增被调任中共云南省委副书记。上任不久,他就给著名导演谢晋打了个电话:“云南有着得天独厚的影视拍摄条件,我想把云南打造成全国乃至世界一流的影视创作拍摄基地,你是电影界的前辈,希望能支持云南电影事业的发展。”

早在1988年,丹增为一部西藏题材的电影本子到东海之滨向谢晋求教。虽是初次谋面,两人却是一见如故,此后,电影艺术成了两人友谊的纽带。

电话里,谢晋哈哈大笑:“老弟,你可是老鼠掉进米缸里去了,云南我去过,我在那里拍过片,你这下可以大显身手了,要好好地抓,我随叫随到。”

丽江束河古镇影视拍摄基地落成之时,谢晋接受丹增邀请,专程从上海飞抵丽江。期间,谢晋几次与丹增长谈云南电影事业的发展。谢晋说:“你来云南来对了,云南不仅是一个享受生活的好地方,更是一个发展电影事业的好地方。你看这大理、丽江处处都是天然的摄影棚。我听说云南有许多好题材,比如滇西抗战、滇越铁路、西南联大、讲武堂等等,要组织人研究。这么好的一个地方不利用就是最大的浪费,就是对不起这块风水宝地”

其实,丹增对文化的思考早在西藏工作时就开始成型了。1976年,丹增揣着复旦大学新闻系的毕业文凭回到西藏日报社工作。此时的他,能说一口流利普通话,能写得~手漂亮汉字。他从记者干起,很快成长起来,先后出任西藏日报社驻山南记者站长,采通部副主任、主任,工作干得有声有色。1980年,34岁的他被提升为副总编辑。

1985年11月,丹增出任西藏自治区委副书记。在西藏主抓文化时,电影《红河谷》被认为是改革开放以来反映西藏最好的影片,藏族器乐作品《雪域大法会》被音乐理论界称道,大型史诗性民族乐舞《珠穆朗玛》至今仍被誉为“代表西藏艺术创作的最高水平”。

这次一到云南,丹增就开始摸云南文化资源的“家底”。他除了看资料、听介绍,还主动同当地文化人士接触,了解云南文化发展的历史脉络、现状,并深入调研。他意识到:云南处于中华文化圈与印度文化圈、东南亚文化圈的交汇点,加上气候、地理及生物的多样性,构成了独特的多文化形态共生带和迷人的自然风光。在他眼里,云南是民族文化的富矿。在区域性分工越来越细、文化市场竞争越来越激烈的今天,云南文化产业完全可以凭借自身的特色文化内涵,在市场竞争中实现大的发展。

2003年7月,云南省委正式提出要把文化产业作为新的支柱产业和新的经济增长点来培育。于是,一枚沉甸甸的“帅印”交到了丹增手上。

为了解情况,丹增在短短时间里走遍了云南的山山水水、村村寨寨。每到一处,丹增都被秀美雄奇的景色折服,都被热情、真挚的各民族兄弟姐妹的盛情所感动。

“他们贫穷,但能将最好的东西给远方的客人。云南是中国贫困人口最多的省份之一,贫穷面之大,贫困程度之深,难以想像。”丹增告诉记者,每当想起他们热情好客而又一贫如洗的情景,他的心就隐隐作痛。他想尽快改变这里的贫困面貌,“无论是从国家义务、还是个人情感,都没有理由不好好干”。

“云南现象”升格为“云南模式”的总导演

2003年,在丹增的主倡下,云南省委省政府提出建设民族文化大省必须首先发展文化产业,并确定了文化产业发展的“三年三步走”战略,即2003年为“统一思想年”、2004年为“文艺繁荣年”、2005年为“产业发展年”。同时,确定了发展文化产业的七大重点。

2003年夏天,人们被一个纯粹的灵魂之舞感动着。舞蹈家杨丽萍创作的大型原生态歌舞集《云南映象》,在全国150场次的商业演出场场火爆,创造了中国舞台上阵容最大、巡演城市最多、上座率最高等多个第一。那一年,云南的文化产业增加值达到了100多亿元,占当年云南省GDP的4.1%。

鲜为人知的是,在《云南映象》创作之初,曾饱受争议。有人嘲讽农民演员不专业,举着牛头太原始、粗俗,磕头求神是封建迷信一一面对种种非议。丹增却敏锐地意识到了这部作品在艺术上的创新价值。

从中国南北民歌擂台赛,到轰动海内外的少数民族歌舞《云南映象》,再到中央电视台青年歌手大奖赛首设“原生态唱法”,我国近年来吹起了一股“原生态”之风。丹增认为,除了在民间靠个人传承的原汁原味的音乐舞蹈,以此为基础经过艺术家不超过一半加工的作品,也应该纳入“原生态”之列。由他总策划的大型民族歌舞集《云岭天籁》具备突出的“原生态”特征,包括鼓声、歌声祈祷丰收的“栽秧鼓”:形成于清代的彝族民间风俗歌“海菜腔”;将弹、唱、舞融为一体的怒族“窝得得”;根据彝族巫师祭祀仪式创作的《巫鼓祭》,以及彝族群众性娱乐方式“打歌”等艺术形式。丹增认为,由于人们对艺术多样化的需求和怀旧、复古的情结,“原生态”艺术的前景非常广阔。

文化品牌效应也带动了云南文化产业快速发展。昆明的《天地之上》、丽江的《印象·丽江》与《丽水金沙》、大理的《蝴蝶之梦》、西双版纳的《勐巴拉娜西》、迪庆的《香格里拉》等等,不仅让七彩云南处处飘扬着文化大旗,而且很快提升了云南旅游业的核心竞争力。

过去,人们总是习惯于把繁荣文化事业和发展文化产业对立起来。丹增在云南的实践说明,通过文化产业的发展,一方面可以增加经济的文化附加值,增加文化对地方生产总值的贡献;另一方面可以带动文化的全面繁荣。

为了使文化产业理念深入人心,丹增在云南曾先后举办了多期高级研修班,全省16个州市的党政一把手、省直22个厅局主要负责人及县(市、区)主要领导、文化企业负责人全都参加了轮训。

非试点省份的云南着实成了文化产业发展中的一匹黑马:文化产业在启动的3年之内就实现了3年三大步的跨越式发展:2003启动,当年文化产业增加值就从20亿元增加到106亿元,2005年,达到240亿元,3年增长12倍……作为国家非试点省份,云南省的文化产业发展得到了各级领导的肯定,云南省也从文化产业的发展中获益匪浅。

2005年9月,中共中央政治局原常委、国务院原副总理李岚清来到昆明,一见到丹增就说:“这几年的云南文化产业

做得很好!前些年你在西藏也搞得不错,我印象深刻。”丹增笑了。

对云南文化产业的繁荣景象,外界将其称之为“云南现象”;“云南现象”再次提升以后,人们谈到云南文化产业时已经使用了“云南模式”这一词汇。

清华大学文化产业研究中心主任、教授熊澄宇认为“云南模式可作这样的解读:党政领导战略布局,职能部门统一运营,专家论证观念突破,科学决策试点先行,群众参与保持特色,市场运作机制创新,立足本土拓展海外,文化兴邦产业富民。上海社科院文化研究中心研究员蒯大申将其称之为“1+×”模式。“1”是龙头行业旅游业,“X”是相关行业。

在云南文化产业取得诸多成绩之后,在“云南现象”升格为“云南模式”之后,云南文化产业该怎么走?丹增认为,云南文化产业发展已经进入到了一个关键的时期,云南文化产业的潜力还有很大一部分没有挖掘出来,要把云南文化产业放到国际化的视野中来考虑,千万别仅盯在云南,我们1/3的市场在国外,1/3的市场在国内,还有1/3的市场在本地。他说,套用一句成语“天下财富为我所用,人类财富天下共享”,要有这样的胸怀,才能形成一种百川归海、生机勃勃的新局面。

个人一辈子的歉愧和母亲的一声“对不起”

这些年来,丹增去过世界上50多个国家,“只有云南,才是我的家”,他的表白让很多人以为他是地地道道的云南人。而实际上,他却是个藏族人。

1946年12月,丹增出生在西藏那曲地区的比如。比如在唐古拉山和念青唐古拉山之间,与“天湖”纳木错相距不远,世界上最长的说唱史诗《格萨尔王传》在此代代相传。也许就因为这种独特的文化氛围以及丹增文化世家的渊源,使他与文学和艺术结缘。

丹增出身于文艺世家,外祖父是当地有名的文化人;父亲是佛教名人,同时痴心于绘画、雕塑,仅创作室就有500多平方米。

“那时我已经削发剃度、学经诵佛,父亲专门请来一个老师到家里指导我学习经文。我的老师是一个不苟言笑的严厉老僧,在我童年的印象中,他可比父亲令我敬畏多啦。我小时候没有挨过父亲的打,却挨过老师不少板子。那时的我也够顽皮的,父亲在我背诵经书时,案桌上常常要插一支藏香,规定香燃尽了才可能出去玩。可我总是在老师不留神时,悄悄用嘴去吹那支香,三下五除二地就把香吹完了。”丹增说,当然这些小聪明总会被老师发现,挨打就是必然的了。

5岁那年,父亲送给丹增两件礼物:一面镜子和一支手电筒。从镜子里,丹增第一次看到了自己的脸:“镜子里那个满脸稚气、面色通红的家伙就是我吗?我被吓了一跳,差点把手中的镜子扔了。”但很快,他开始兴奋地用镜子去照酥油灯、护法神,去照他能照到的所有东西:而手电筒那闪闪灭灭、晃来晃去的光柱,“则像一个充满好奇心的孩子”。丹增回忆:“镜子和手电筒,成了一颗不安分的童心通往外界的方向和路标。”

1959年3月,西藏地方政府和上层反动集团公开撕毁“十七条协议”,发动武装叛乱。叛乱被平息后,根据建设、发展的需要,一大批西藏子弟被选送入校接受思想、文化、技能教育,丹增就是其中的一个。

“我在封建农奴制度里生活了12年,在寺庙里也呆过。什么是封建农奴制度,解放前是个什么状况,我非常了解。”所以,当一个和蔼可亲的解放军营长问丹增愿不愿意到汉地去念书,说在那里可以学到许多新的知识时,丹增几乎没有多加考虑,甚至没有告诉自己的父母,就和一批翻身农奴子弟一起,跟着解放军去了汉地。“后来我才知道,由于我私自离家出走,我的母亲在怒江边徘徊辗转了3天3夜,急得险些跳了怒江。”走出雪域高原的那一步,虽然令丹增终生都愧对父母,但是他从不后悔自己的选择。

1960年7月,丹增被送往陕西成阳的西藏公学(西藏民族学院前身)就读。1965年,中央民族学院新闻训练班选拔学生,西藏公学把这个珍贵的名额给了丹增。

次年6月,“文革”爆发,无法再在中央民族学院深造而回到西藏日报做了一名记者。1973年,丹增被推荐进入复旦大学,成为当年该校新闻系里唯的一藏族学生。

2004年夏,丹增的母亲86岁,双目已失明多年,一年前已卧床不起。丹增从昆明赶回老家,到家的那天母亲奇迹般地从床上起来,穿上新衣,洗好脸,让人扶着去门口等候儿子的到来。丹增在家待了5天,母亲和儿子谈笑风生。丹增回到昆明20天后,母亲便安详地走了……

文化人主倡“文化要吃市场饭”

工作之余,丹增还曾写过报告文学《来自世界屋脊的报告》、《太平洋风涛》和小说《神的恩惠》、散文《可爱的家乡》、电视文学剧本《驼峰飞虎》、电影文学剧本《司岗里女人》等作品,广受读者欢迎。至今,他的笔没有停下来。

丹增始终关注文化产业、教育事业的发展以及文艺创作的繁荣,他不断在实践中获取新的认识,得到新的启迪,丰富自己的理论思考。他出版了《文化产业发展论》、《文化慧眼读云南》、《为了人人都享有的权利——教育改革与发展笔记》等学术著作,无不表现出独特的思想和语言,作品材料翔实、论述深刻、文字轻松活泼。

文化产业、教育改革,是丹增在云南工作最倾心“狠”抓的两件大事。丹增说:“没有一个行业像教育这样关乎每个人现在、未来的发展和家庭幸福,也没有一个行业像教育这样关乎国家的未来与民族的命运。”他认为,教育是实现人口负担转变为人力优势的必不可少的催化剂。

当今社会,文化在经济社会发展中的地位和作用越来越突出,文化深深地熔铸于社会生产力之中,影响着社会发展的方方面面,成为经济社会发展的强劲助推器,一种新的经济形态——文化经济由此应运而生。文化经济为何能够如此蓬勃发展?丹增说:究其原因,是文化力及文化生产力焕发出了前所未有的活力。在他看来,文化力及其衍生的文化生产力是文化经济的立足点。文化生产力是经济和文化相互融合发展到一定阶段的产物,指的是创作和制造文化产品及提供文化服务的社会能力。只有当文化力融入生产消费过程中,才具备生产力的特质。

文化力就是人类创造的文化凝结在人类活动当中而产生的一种力量。丹增扳着指头说,文化力对经济发展的积极力量主要表现在这么几个方面:一是为经济发展提供精神动力:二是为经济发展提供行为规范;三是优化经济发展环境;四是推动经济增长方式的变革;五是提升物质产品的品质及附加值;六是文化力本身成为经济增长的要素。他认为,目前建立在文化力基础上的文化经济和文化产业,正在日益深入地把文化的固有市场和产业属性挖掘出来。“文化已经成为一种劳动对象、生产对象。文化通过生产环节,已经无可辩驳地转化为文化产品、文化服务,通过交换、消费环节转化为实实在在的财富。”丹增说,文化力不再是一种羞羞答答的“软实力”,而是一种有着充分“硬实力”特征的经济力。

如何快速有效地解放和发展文化生产力,推动文化经

济的全面发展,关乎经济社会能否实现可持续发展,关乎能否在国际竞争中、地区间竞争中立于不败之地。丹增说,在重视物质生产力发展的同时,必须高度重视文化生产力的发展,把工作重心真正转移到“科教兴国”、“文化立国”的轨道上来。

“发展要吃文化饭,文化要吃市场饭。”这些年来,丹增大力倡导并实践文化产业化,让文化进入市场,让文化要素成为活性因子进人产业,经过商业动机的刺激和经济链条的衔接,把无形的文化像自然资源一样开发利用,实现经济增长,成为社会生产力中的一个重要的组成部分。他矢志把文化当产业一样来经营,以此增加文化的造血功能,使文化进入一个良性循环的发展机制。“当今的世界竞争不仅仅是经济实力、科技实力、国防实力的竞争,同时也包括了文化实力的较量。文化产业作为国民经济的一个重要的组成部分,已经成为综合国力的一个组成部分,更是综合国力的核心力量之一。”丹增欣喜地看到,在中国目前从党政官员、企业经理、市场运营,都有一个共同的认识,那就是文化产业是一个朝阳的产业,是一个新兴的产业,是一个没有污染的产业,是一个前途无限的产业,并认识到文化产业的附加值和它的生产效率等比制造业和服务业高得多得多。

期待文化大师在文化大发展大繁荣中诞生

2008年3月4日,北京华润宾馆,全国政协文化艺术界委员联组会议。当日下午3时,中共中央政治局常委李长春和全国政协副主席、中国社会科学院院长陈奎元等出席。

孙家正、尹力、张平、姜昆等政协委员畅所欲言,各抒己见。丹增第7个发言,他拿出准备好的发言稿,扫视了一下整个会场,讲道:“社会主义文化的大发展大繁荣,离不开全国上下的共同努力,同时也离不开一代又一代文化大师、文化大家的引领和导向。文化大师、文化大家,是一个国家、一个民族文化水准和文化形象的代言人。一个没有文化大师、文化大家的时代,很难谈得上是一个文化真正大发展大繁荣的时代。”

“文化大师对于社会主义文化大发展大繁荣来说,具有重大的不可替代的引领和榜样示范力量,同时也能够产生巨大的凝聚力和感召力。只有站在巨人的肩膀上,我们才可以攀得更高,看得更远。”

在联组会议发言的最后,丹增简要地提出了应该如何为文化大师脱颖而出创造条件,强调要从源头上狠抓教育改革,在全社会营造崇尚大师的精神氛围,建立科学完善的评价奖励体系,深化科研体制改革和改善意识形态管理体制。

丹增近15分钟的发言,深深吸引着所有与会委员,引起在座委员们的共鸣。李长春高度评价丹增的发言有分量,有思想,有深度,要求深化对文化发展规律的认识,以改革创新精神开创文化建设新局面,要进一步深化文化体制改革,推进文化创新,增强文化发展活力,提高我国文化产业的国际竞争力和中华文化的国际影响力。会后,时任中宣部副部长的欧阳坚请丹增将发言稿打印出来,送中宣部研究。

在丹增眼里,文化大师“首先在做人上要有一种浩然之气,要有博大的胸怀;其次在学术上要有自己的独到之处,要有强烈的社会责任感和社会忧患意识,能够承担起对国家、对民族、对社会、对人类的责任:促进国家变革创新和社会开放包容,鼓舞人们刚健自强、艰苦奋斗,给人以真善美的启迪和享受”。他说,这三者俱备,才能堪称大师,社会重大转型时期可能催生文化大师。

自云南省人大常委会党组副书记、副主任的岗位退下来后,作为成就“云南现象”与“云南模式”背后的推手,丹增对云南文化的关注并没未减少,依然把自己的精力和热情去倾注在这片蕴藏着丰富资源的土地上。他说:“一个人从妈妈肚里来到世界上,是赤条条的,到死亡的时候,也是赤条条地离开,财产、房子都带不走。但如果能把经历提升到文化和艺术的层面,那是人生最大的成果。”

(图\梁长江)