浪漫主义诗歌的音乐笔记

2009-01-18李健健

李健健

一、肖邦《g小调第一钢琴叙事曲》的创作背景

肖邦的《g小调第一钢琴叙事曲》创作于1831年至1835年之间,出版于1836年6月。该作品与波兰诗人米茨凯维支(Adam Mickiewicz)的诗作《康拉德·华伦洛德》有着直接的联系。“米氏根据古代立陶宛人反对条顿十字军的历史史实加以浪漫主义的想象和改造,塑造了康拉德·华伦洛德这样一个民族英雄形象。”(于润洋:《肖邦音乐中的民族内容》,载《音乐研究》1980年第1期)是肖邦在得知祖国沦陷后的悲痛、愤慨的情绪下所创作的。

1830年11月7日,肖邦带着一杯故乡的泥土,踏上了西欧的旅程。“得知华沙起义的消息后,肖邦的心情是相当复杂的。这个事件激起了他的爱国热忱,使他精神振奋、热血沸腾,但同时又因自己未能亲自参加这场民族战斗而情绪沮丧。祖国的人民在斗争、在流血,而自己却漂泊在异国。”得到起义失败的噩耗后,肖邦在日记中写到:“我时时向钢琴恸哭,绝望。神啊!请掀翻这片大地,吞灭19世纪的人类!”正是在这种激愤情绪下,他面对钢琴的“恸哭”,创作出了《c小调“革命”练习曲》(作品10之12)和《d小调前奏曲》(作品28之24),“作者同样采用单一形象的结构原则,从容不迫的单音旋律主题,在低音区轰鸣般的音响自始至终的衬托下,悲愤有力。在音乐展开的过程中这主题的力度不断增强,气势愈来愈宏大。”(于润洋:《肖邦音乐中的民族内容》,载《音乐研究》1980年第1期)从这两首作品的性格和情绪中,我们可以看出肖邦对祖国命运的深切关怀,也可以见出《g小调叙事曲》在他这一时期创作中的重要地位。

二、音乐本体的艺术分析

叙事曲作为一种体裁,在中世纪就已经产生,它的出现与法国的游吟诗人有着密切的联系,是中世纪方言歌曲的代表之一,这些叙事性的歌曲大都是三段式,并且带有说教的性质,其内容常常是讲述一段故事,这便是尚松(Chonson dhistoire)。器乐曲中的叙事曲源自于意大利的ballata舞曲,它在表演时载歌载舞或者歌舞穿插,其形式以主歌和副歌交替。它后来传至西欧各国,英国称ballad,法国和德国称ballade,但这些舞曲都比较短小,并且没有特别深刻的内涵,与肖邦的叙事曲还是有一定的差距的。

(1)宏观的总体曲式结构——“奏鸣曲式”

这首叙事曲采用了古典奏鸣曲式的基本结构。这种带有再现的三段式结构产生于欧洲的资产阶级高涨时期,是启蒙思想和民主运动的产物。它的戏剧性特点在于,以主部——副部的二元对立而开始,二者的斗争在展开部中达到白热化,同时到了再现部以调性的回归使矛盾得到了解决(这种结构为古典主义音乐的发展铺平了道路,后来经过海顿、莫扎特、贝多芬的传递,将这种形式发展至极致)。肖邦以古典奏鸣曲的三部式为基本框架,在《g小调钢琴叙事曲》中根据自己的艺术需要进行了大胆创新。

A、在呈示部中,连接部具有了独立的功能,表现出独立的形象;

B、在展开部中,并没有独立展开的成分,而是以变奏、变形、即兴的手法为主要方式;

C、在再现部中,主部、副部的顺序颠倒,副部调性并没有得到回归;

D、这种变奏手法的应用,使得主题(主部、副部)出现三次,整部作品呈现出回旋曲的特点;

E、在整体布局上呈现出集中对称的形式:

在调性布局上也形成了集中对称:

g---bE—(a—A)—bE ---g

(2)微观的细节分析

①和声特点

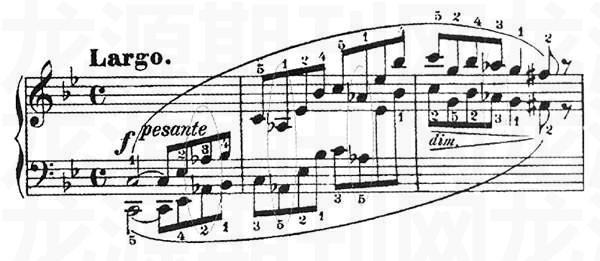

A、“那不勒斯”和弦的使用

这是作品开始的引子,它的基调是g小调,肖邦巧妙的运用Ⅱ6和弦降低了根音,形成了那不勒斯和弦,在听觉上造成了降A大调与g小调的色彩对比。

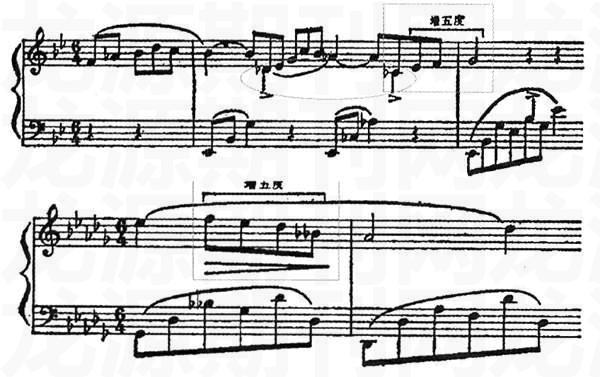

B、和声大调及旋律大调音阶组成的增五度音响

这是呈示部的结束部,作者使用了下行的旋律大调音阶,同时使用了增五度的音响效果,这种音响产生了作者对祖国无限缅怀的情感,深沉而崇敬。

②动力性特点

A、切分节奏

上图是36—38小节的连接部,在这里作者使用了重音转移的切分节奏,造成了一种痉挛的、令人焦虑不安的效果。1831年年底,肖邦给友人的信中说到:“我的心可以说常常切分的跳。”可见这是他内心情感的真实写照。

B、复合节拍的应用

如图所示,上声部是由三连音组成的4/4拍,下方声部则是典型的6/4拍,这种复合型的节奏,增加了音乐的动力性和发展性。

如图所示,在再现部中,音乐得到了戏剧性的发展,出现了提前三小节的模进,并以属持续音作为和声的支撑,在节奏上以上方声部的五连音对应下方声部的六连音,形成了独特的艺术风格。

③变奏手法的应用

主题升华的性格变奏手法,这是由肖邦发扬光大的一种变奏手法。它的特点是并不改变主题的旋律结构,而是变化了它的织体,丰富了它的和声,增加了它的力度,一般用于三部式的再现时使用。这种变化使得作品的外部风貌并没有发生任何改变,一方面保留了呈示部留给听众的清晰可辨的主题外貌;另一方面,动力性的补充丰富了音乐的表现力,为音乐发展注入能量,使得主题性格得到了一次质的飞跃。

三、《g小调第一钢琴叙事曲》的综合述评

1、在题材上凸显“文学性”的特点;

我们之所以说肖邦的这首叙事曲带有文学性的特点,是因为它与密支凯维之的诗歌有着密切的联系,这种联系虽然并不是与密氏诗歌的直接对应,而在音乐的哲理内涵,以及从整体到局部的布局、音响结构的组合上,均具有一定的呼应。从乐曲的情绪上看,就像诗歌的阴阳顿挫、起承转合的表现相一致。这种悲壮的呐喊是肖邦用音乐语言发出的呼喊。

2、在结构上突破传统奏鸣曲式的结构;

罗伯特·舒曼在评论肖邦的作品时说到:“庸人遵守规则,而天才则创造规则”,这样的话来形容肖邦更是恰当不过了。在肖邦之前的奏鸣曲式的应用,并没有突破奏鸣曲的再现布局,而肖邦的这首叙事曲所表现出来的音响大厦,完全是为了呈现音响本身而对传统曲式结构的利用,真正实现了技术为音乐服务的宗旨。传统的奏鸣曲式标准的对应结构被肖邦瓦解,但是我们在聆听音响的过程中,不会感到半点不适,反而不以这样的结构来布局,我们不可想象再现部的激情应如何宣泄。

3、在音响的结构表现上凸显“音画”特点。

浪漫主义音乐的最大特点是强调对姊妹艺术(文学、绘画等)的借鉴。在这一点上与肖邦同时代的柏辽兹与李斯特走得更远,他们的交响曲的文学性、绘画性成为主要的特点。一方面,在音响呈现的画面感上,该乐曲从一开始就像一幕戏剧的开演,一声震雷的八度音阶敲开了戏剧的序幕,主部的音乐的出现就像失魂落魄的主人公在愤慨中走上舞台中央,以一组固定的音型,配以固定的和弦结构,连续的转调、解决中游荡,表现了主人翁的焦虑与困惑。在困惑的争斗中,音响的冲突出现,音乐的第一次高峰出现,就像波兰的民族运动一样,革命的焰火被敌人打散,忧伤的情绪弥漫全国人民的心头,这样悲伤的副部出现了,像一幅静蔼的画面,主人翁在悲伤中游荡回走,寻找革命的动力。乐曲正是在这样的两种情绪中游动,最后达到了烈火般的高潮,主人翁也在这烈火中得到了永生。而肖邦的最过人之处,正是这音响给人的感受是在“似与不似之间”的最高境界。

(作者单位:星海音乐学院附中)

责任编辑:晓芳