“深度汇谈”促进深度发展

2008-09-20杨文智

杨文智

2007年1月,笔者有幸随区教科所赴上海参加了“教育科学与学校发展——全国学术研讨会”,获益匪浅。尤其是在上海市徐汇区第一中心小学听取了该校校长关于“开展深度汇谈,催生教师教学智慧的实践探索”的介绍,目睹了10余位教师关于“课改背景下如何面对丰富的教学资源和有限的教学时空”的深度汇谈之后,更是深受触动。那旁征博引的精彩发言,那扣人心弦的激烈场面,让人一看便知,这并非排练之后的表演。再看各位教师个个泰然自若,气定神闲,却不失辩论家的睿智与犀利,那样的风采令我眼前一亮,而后倾心不已。

笔者很自然地联想到自己平时经历的一些研讨活动,相形之下,一些问题便暴露出来。

1.浅尝辙止

我以前常见的教研活动多是这样的:一节课后,听课的人便三五成群地“研讨”。因为多数人课前根本不知要听的是一节什么课,听完课来不及消化,更来不及思考,便已坐到研讨桌前,对这节课“评头论足”。且参加研讨的人员,多为一线教师,平时缺少系统学习,没有理论支撑,又没有事先准备,说出的见解必然是表层的,肤浅的;更有人只为完成发言的任务而发言,人云亦云,完全没经过自己的思考。如此一来,看似人人都发了言,却有“讨”而无“研”,即使能诱发出某个深层次问题,也因时间关系,变成了“回去思考”,而所谓“回去思考”,事实上就是让“思考回去”,把那个问题抛回被遗忘的角落。再看发言者,有的窘迫不安,有的面红耳赤,紧张的心情一览无余。到头来,一次研讨活动虎头蛇尾,匆匆收场,收效甚微。为此,我时常感到困惑,为什么主办方花费很多时间和精力准备的活动,反而不如自己安静地学习一篇文章收获更大?

2.有所保留

我们都知道,团队的智慧大于个人的智慧,教师个人的成长离不开一个优秀团队的塑造。而现实的状况却是教师受评价制度的制约,不能“知无不言,言无不尽”。有的怀有“教会徒弟,饿死师傅”的心理;有的不能袒露心扉,怕得罪人,说优点、亮点还行,说缺点和不足,则惟恐对方不能接受,总是尽量少说或不说;也有的担心自己意见不成熟,说出来怕遭别人嘲笑,于是干脆什么也不说。这些心理因素也是导致研讨实效性差的原因之一。

3.统一认识

对于研讨活动,很多人在心理上存在这样一个误区,即在“仁者见仁,智者见智”后,一定要“统一认识,达成共识”。这样便使大家的思想“百川汇流”,没有分歧,显得成功而圆满。究其原因,是因为,这样的研讨活动,多由一些权威人士主持或参与。大家都愿意趋同权威人士的意见,而失去了“自我”,或不敢有“自我”。权威人士自有其权威的理由,但教师不仅是教育思想的继承者和实践者,还应是教育思想的创新者,要在继承中有所创新。这样“统一认识”无疑会禁锢研讨者的思想,更不要谈让其具有站在巨人的肩膀上看世界的气魄了。

而“深度汇谈”作为校本研究的一种组织形式,应该说是一种有效的、以人为本的、符合客观发展规律的研讨方式。让我们来看一看其背后有怎样值得开掘、品味的价值。

何谓“深度汇谈”?“深度汇谈”一般用于复杂而重要的议题,即非个体能够解决的问题。在深度汇谈时,每个人必须表露心中的假设,彼此用心聆听。然后大家围绕着议题自由和有创造性地进行探究,并自由交换各自的想法,在一种无拘无束的探索中,人人将深藏的经验与想法完全表达出来,而超越各自原有的经验与想法。“深度汇谈”的目的在于充分展露每个人思维的不一致性。由于这种思维的不一致,会出现反复的柔性碰撞,不断增强集体思维的敏感度,使汇谈的结果超过任何个人的见解,而非简单征服他人,赢得对话。在深度汇谈中,团队成员每个人都可以分享同伴的智慧,人人都是赢家,个人可取得独自无法达到的认识上的收获。

我认为,“深度汇谈”之所以和一般研讨有区别,是因为它具有以下几个特点,因而较好地回避了一般研讨所出现的问题。

1. 有“备”而来

参加“汇谈”的教师上场时,手里都拿着一打硬纸卡片和一支笔——他们都是有“备”而来。而汇谈的议题,则来自教师们在实践中遇到的困惑或是难以操作的问题。例如,教师们在教学过程中感到探究性学习能力的培养与“双基”的落实有时难以兼得,于是一个以“如何在探究性学习中落实双基”为专题的论坛便出台了。对这个论坛感兴趣的教师,在论坛前期的准备过程中,便围绕专题思考、提炼自己的实践体会,查阅有关的参考资料,寻求充分的依据,阐明自己的观点。因此,在这个准备过程中,教师实现了有效学习与反思。这个过程是不可或缺,而且是双赢的。首先这个过程是对已有实践经验再一次整理、审视、剖析、总结、提升的过程,是对课标、课改理念等又一次吸纳、融合的过程。其次,因为有了这个充裕的准备过程,参与者能更清楚地表达自己的意图,让别人听得更明白,更有利于获得来自同伴的帮助,也更有益于诱发深层次的问题,从而让研讨更加有深度。

2.结“伴”同行

有了充足的前期准备,才有在论坛过程中教师们观点激烈的交锋,思维的碰撞使集体的智慧和力量在彼此身上得到凝聚和体现,形成了创新的思维火花,改善了教师固有的心智模式。这些参加论坛的教师为什么能够做到“知无不言,言无不尽”呢?他们把好的经验、做法、建议给了别人,不怕别人超越自己吗?不怕。因为:“融合整体能得到大于各部分加总的效率。依靠团队的力量,最终团体整体产生出色的成果,个别成员成长的速度也比其它的学习方式为快。”(彼得·圣吉《第五项修炼》)所以,他们视彼此为合作伙伴,彼此间形成心理相容的良好氛围,这样就扫除了许多不安和顾虑。而合作伙伴关系,并不是说要对某一共同探讨的问题持赞成或相同的看法,其根本的目的是能真正打消各自的顾虑,充分激活彼此的思维。因此,在看法有差异时,出现“反对者”意见是十分可贵的。只有经过多次碰撞,成员之间才能得到更多、更新的启示。

3.不作定论

著名剧作家萧伯纳说:“你有一个苹果,我有一个苹果,彼此交换,我们各自有一个苹果;你有一个思想,我有一个思想,彼此交换,我们共同有两个思想。”而“深度汇谈”收获的不止两种思想,而是多种思想。当研讨成员充分悬挂自己的假设(即亮出自己的观点)后,接下来便是不断地接受伙伴们的询问与质疑。此时交流的氛围是充分而又开放的。而这些意见不作归纳总结,不选取最佳答案,因此,每个人收获的是多种思想。论坛没有主持人,却有一位“辅导者”,也就是论坛的“过程顾问”,来掌握深度汇谈的精义与架构,体现出引申、导向、激发自问自诘的作用,在组织实施过程中努力创设民主宽松的心理氛围,来保持对话顺畅而有效率。但辅导者不能以专家的姿态出现,否则会分散成员的注意力,甚至会抑制成员的思维。当议题进入深入探讨,成员之间开始充分敞开心扉,思维开始积极碰撞的时候,辅导者也可以转变成为参与者,深度汇谈也就成了一种没有领导者的汇谈。

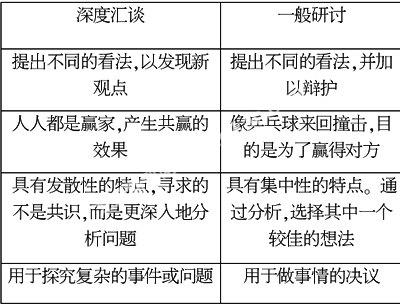

由于具备了以上几个特点,“深度汇谈”在交流阶段又与一般研讨有着本质的区别。如下表:

从表中所列内容我们不难看出,深度汇谈开辟了研讨的一个新境界。然而正如作家冰心所说,成功的花,不能只惊慕她现时的明艳,却要知道当初她的芽儿,浸透了奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨。“深度汇谈”呈现在大家面前的只是一种形式,而幕后的工作是关键的,必不可少的,也是充满艰辛的。例如,团队精神的培养、由衷的伙伴合作意识、教师评价制度的改革、个人研读的水平的提高等都不是一朝一夕,一蹴而就的。我们在借鉴的同时,还要不断求索。但深度汇谈确如一束光,会照亮我们前进的行程;如一场新雨,浸润我们浮躁的内心世界;如一曲天籁之音,引发我们创造的灵感与激情。□

参考文献:

1.李金巧,杨向谊《思考·追问·探究——培养反思型教师的探究》复旦大学出版社2006.6

2.潘国青《学校教育科研新论》上海教育出版社2005.12

(作者单位:北京市顺义区仁和中心小学)

编辑 付江泓