刑事司法的国民基础之实证研究

2008-06-14胡铭

胡 铭

摘 要:刑事司法体系需要国民的信任乃至信仰,从而形成真正的司法权威,才能赢得正当性基础,刑事司法改革也才能顺利开展。调查显示,我国城市普通民众对于公安司法机关及其工作人员的信任度有所下滑,认为司法不公和司法腐败并非个别现象,同时,民众的刑事诉讼人权保障意识大为增强,具备了参与刑事司法和监督刑事司法的意愿与能力。

关键词:刑事司法;国民基础;民众;正当程序

中图分类号:DF61

文献标识码:Aオ

一、问卷调查的缘起

一个国家的刑事司法制度能否得到有效地实施和普遍地遵守,很大程度上取决于民众对该制度及其执行机构的信任度。只有建立在民众信任基础上的自觉服从,才是刑事司法制度生命力的源泉,而不应一味依靠强制力的维护。毕竟,“正如心理学研究现在已经证明的那样,在确保遵从规则方面,其他因素如信任、公正、信实性和归属感等远较强制力为重要。[1]”认真对待刑事司法的国民基础,以民众的信任乃至信仰来重塑司法的权威性,是当前我们在推进刑事司法改革时必须深入考量的问题。

刑事司法系统作为解决社会纠纷和维护社会秩序的核心部门,被我们寄予厚望。但是,刑事司法体系究竟能否承载起国家和人民赋予的使命呢?福柯曾犀利地批评他所处时代的司法制度,他指出:“人们所批判的不是或不仅是司法特权、司法的专横、年深日久的傲慢及其不受控制的权利(力),而是或更主要的是,司法集软弱和暴虐于一身,既耀武扬威又漏洞百出。”[2]此番话语可以说既是福柯对司法体制官僚化的嘲讽,又反映了当时民众的百般无奈![注:同样,司法体制趋向官僚化已经成为许多国家的通病。如在日本,通过司法考试的少数精英直接被任命为法官。所以,作为法官,他们被认为是和市民的生活感觉相分离的精英阶层,对社会弱者的苦处的理解十分淡薄,容易陷入官僚思想中。也正是鉴于此,日本在近期的改革中确立了吸收民众参与审判的“裁判员制度”。(松尾浩也.日本刑事诉讼法修改的动向.金光旭,译.[G]//陈光中.21世纪域外刑事诉讼立法最新发展.北京:中国政法大学出版社,2004:257.)]那么,我国现行的刑事司法体系能否克服这种种弊病、能否赢得民众的信任、能否树立真正的司法权威呢?对此,恐怕我们也无法过于乐观。只要看一看网络上一些也许是虚构的刑事司法故事,抑或是听一听民间流行的略显粗俗的关于刑事司法的顺口溜,便能直观地感受到民众对刑事司法的那种无奈、不满甚至是愤怒!然而,这些毕竟还只是片面而缺乏事实依据的材料,就如同某些口号式宣讲一样,难以让人真正信服。民众是否真地信任我们的刑事司法体系,或者是否真的对刑事司法很失望?民众究竟是如何看待当前的司法公正与司法腐败问题?民众是否愿意参与刑事司法,或者是否有能力参与刑事司法?民众对刑事诉讼人权保障的认识到了什么样的程度?……于是,带着诸多疑惑,笔者针对这些现实问题进行了一番实证调查,以求更为准确地认识刑事司法的国民基础问题。

二、基于实证材料的分析

2007年夏,笔者选择了我国一个中部省会城市和一个南部省会城市进行问卷调查,针对的调查对象是20-50岁之间的普通民众,共发放了约300份问卷。其中,收回有效答卷217份。考虑到城市人口在当前现实情况下的优势影响力,也考虑进行调查的便利性要求,笔者在上述局部地区进行了调查。限于财力、人力因素,此次调查的覆盖面是有限的,而且没有到广大农村进行调查[注:

问卷调查的开展显然需要大量的人力、财力,绝非笔者所习惯的在书斋中苦思冥想所能比拟。本研究虽然还存在诸多不完善之处,但是过程却是历尽艰辛,从问卷设计、发放、采集再到数据统计,皆由笔者亲历亲为。如果条件允许,笔者希望能够专门针对农村地区进行一次类似的调查研究。],这不能不说是一大遗憾。虽然存有这样那样的不足,但是笔者相信,该调研对于我们认识城市主流人口对刑事司法的认识和态度是有所裨益的。借助于SPSS统计软件,笔者针对下述5个方面的问题进行了统计分析。

(一)司法信任度

民众对刑事司法的信任度,是衡量一个国家刑事司法制度是否有着扎实的国民基础的主要指标。这一问题也直接反映了民众与刑事司法体系以及公安司法人员的关系。针对该问题,笔者设计了以下3道问题,并在表1中给出了相应的统计结果:

题1. 你认为老百姓现在信任公安司法机关吗?

A.非常信任 B.比较信任 C.不大信任 D.非常不信任

题2. 你认为公安司法机关中,哪个部门形象较好,比较有威信?

A.公安机关 B.检察机关 C.法院 D.都不大好 E.都挺好

题3. 你认为在实践中,当事人要想在审判中获胜,最关键的因素是什么?

A.找关系 B.给法官请客送礼 C.请高水平律师 D.客观事实 E.对法律的掌握 F.其他

从表1中,我们就民众司法的信任度问题,可以得出一些初步的结论:1.公安司法机关的信任危机并非空穴来分。62.7%的被调查人选择了对公安司法机关“不大信任”,也就是说,接近2/3的人认为老百姓不大信任公安司法机关,而选择“非常信任”的只有2人。更需要引起我们警觉的是,有11.5%的人选择了“非常不信任”。可见,公安司法机关与普通民众之间的隔阂已经普遍存在,公安司法机关与普通民众的传统上的良好关系已经严重地被动摇。

2.公安司法机关的整体形象有所下降、威信不高,而检察机关与公安机关和法院相较而言,形象相对好一些。53.9%的被调查人认为公安司法机关的形象“都不大好”,这一数据已经超过了半数,相应地,认为公安司法机关的形象“都比较好”的只有3人。就公安机关、检察机关、法院三大机关相比较而言,25.3%的被调查民众认为检察机关的形象和威信较好,其次是法院,获得了12%的支持率,而公安机关只获得了7.8%的肯定评价。从这个比较结果中以看出,民众对于刑事司法中三大权力机关的评价是有所差异的。究其原因,笔者认为,检察机关在刑事诉讼中权力相对较小,检察权在行使的过程中直接侵害到普通民众权益的情况也较少,而且检察机关行使反腐败和法律监督的职能也在客观上为其形象加了分。相较而言,公安机关和法院的权力较大,公安特权思想和特权行为、法院的司法腐败现象在近年来比较突出,常常会直接侵害到公民的权益,使得公安机关和法院的威信有所下降。笔者采用SPSS相关分析发现,题1中选C(不大信任)与题2选A(公安机关)具有负相关性(-.274﹡)[注: “-.274﹡”是SPSS软件做相关性分析时自动生成的,“﹡”表示有相关性,correlation is significant at the 0.01 level.],与题2选C(法院)也具有负相关性(-.188﹡),与题2选B(检察机关)没有相关性,与题2选D具有正相关性(.276﹡)。

3.“关系”因素成为民众认为在审判中获胜的最重要因素,而“对法律的掌握”未获得足够的重视。37.8%的被调查人认为“找关系”是能否在审判中获胜的关键,这凸显了我国关系社会的特点。18.4%的被调查人认为“客观事实”很重要,这反映出民众心中的实质真实观念仍很强。16.6%的被调查人选择了“请高水平的律师”,说明民众对律师的作用有所期待。14.7%的被调查人选择了“给法官送礼”,这一比例尽管并不算高,却在一定程度上说明了民众认为买通法官并非就能赢得审判,而法官以外的关系因素可能发挥更特别的作用。值得注意的是,只有6%的人选了“对法律的掌握”,可见,法律的权威和神圣尚未在我国民众心目中真正塑成,而法律以外的因素反而成了民众心目中赢得审判的关键,这不能不说是我们法律人的悲哀!

(二)司法公正观

民众对司法公正程度的认识,是影响民众对刑事司法体系信任度的一个重要因素。人民如果对司法公正失去了信心,那么也就很难真正地信任刑事司法体系,也就不会存在真正意义上的司法权威。对此,笔者提出了以下两个非常直接的问题,其目的是直接去探知普通民众对于司法公正的最直观认识。

题4. 你认为当前司法公正吗?

A.公正 B.比较公正 C.不公正 D.非常不公正

题5. 你认为当前影响司法公正的最主要因素是什么?

A.司法腐败 B.公安司法工作人员素质不高 C.制度和法律不完善 D.社会总体风气不好 E.其他因素

从表2的统计结果来看,民众对于司法公正的认识可以简单地作二分法的判断,即有近半数的被调查人认为当前的司法是“比较公正”或“公正”的,有略超过一半的被调查人认为司法“不公正”或“非常不公正”,其中,对司法公正持完全肯定态度的(1.4%)和完全否定态度的(5.1%)都是少数。也就是说,虽然民众对于司法的信任度并不高,而且公安司法机关的形象和威信滑坡,但是,对于司法公正,仍然有近半数的被调查人有信心。对于影响司法公正的最主要因素问题,所得到的统计结果显示,人们的观点是比较多元的,“制度和法律不完善”这一选项获得了相对较多的选择(31.3%),显示了人们对于完善我国现行刑事司法制度和刑事法律有所期待。“司法腐败”也是其中比较多地被关注的因素(27.6%),“公安司法工作人员素质不高”和“社会总体风气不好”也分别有16.6%和22.1%的人选择。可见,民众心目中的司法不公的原因是呈现多元化的。

(三)司法腐败观

司法腐败是当下的流行话语,成为腐败现象中倍受民众关注的问题之一。虽然,我们很难给司法腐败下一个精准的定义,但是,民众心中对于什么是司法腐败显然有一杆秤。通过网络和日常交流,我们常常可以感受到民众对司法腐败的痛恨和司法腐败问题严重性的关注。有所不同的是,主流媒体仍然是以肯定公安司法工作为主,抱着比较乐观的态度予以宣传、报道的。而普通民众心中的司法腐败观究竟如何呢?对此,笔者同样设计了两个很直接的问题:

题6. 你认为当前司法腐败严重吗?

A.司法比较廉洁 B.少数人腐败 C.司法腐败比较严重 D.司法腐败非常严重

题7. 你认为当前存在司法腐败的主要原因是什么?

A.没有高薪养廉 B.司法不独立 C.司法工作人员素质不高 D.社会总体风气不好 E.对司法腐败惩处不够严厉 F.法律和制度不完善 G.其他

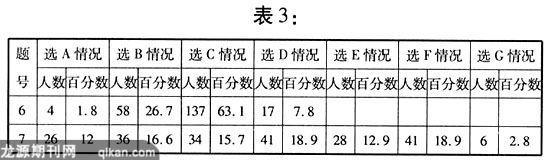

从表3的统计数据中,我们可以看到民众对于司法腐败的大体态度。统计结果显示,情况并不容我们乐观,我们常常所说的“司法腐败只是少数人的腐败”并没有得到多数被调查人的支持,只有26.7%的人选择了该选项,认为“司法比较廉洁”的只有4人,而认为“司法腐败比较严重”的人显然占了多数,即达到了63.1%。当然,这一统计并不能证明司法实践中司法腐败确实比较严重,因为笔者所调查的只是民众心中的司法腐败观,而非真实的司法腐败情况,笔者也承认多数公安司法工作人员是在兢兢业业地工作,这里的数据更多地反映出的是一种“短板效应”[注:一个木桶的盛水量不是由最长的木板决定的,而是由最短的木板决定的,这就是“短板效应”。少数的腐败分子实际上影响到了整个公安司法系统的形象,并造成了极为严重的社会影响。]。但是,这种司法腐败观所反映出的是民众的一种普遍心理,即公安司法机关很腐败,而这种认识或是说成见将严重影响到公安司法机关的形象和权威性。对此,我们不得不警惕!关于司法腐败的主要原因,被调查人的观点差异很大。其中,认为是“社会风气总体不好”和“法律和制度不完善”这两个选项的最多,都是18.9%。这说明不少人认为司法腐败不仅仅是个人问题,更是社会问题和制度问题。另外,还有6个人选择了“其他因素”,在访谈中,4个人表示监督不力是司法腐败的主要原因,还有2个人认为司法腐败是众多原因造成的,很难从中选择最主要的因素。

(四)民众参与刑事司法观

民众参与司法是司法主权在民的体现,也是民众真正融入司法裁判的过程、体现司法民主的主要方式。民众参与刑事司法涉及两个直接相关的问题:其一,民众是否有能力参与刑事司法;其二,民众是否愿意参与刑事司法。围绕上述问题,笔者提出了以下4个具体问题:

题8. 如果由你来审判刑事被告人,你认为下列哪个因素最重要?

A.定罪量刑符合刑法的规定 B.刑事诉讼的过程严格遵守法定程序 C.A和B两选项相结合 D.从重从快严惩罪犯 E.审判的结果符合领导的要求

题9. 你认为刑事案件的办理过程中,惩罚犯罪与保障人权哪个更重要?

A.惩罚犯罪B.人权保障

C.都重要,两者发生冲突时,首先考虑惩罚犯罪

D.都重要,两者发生冲突时,首先考虑人权保障

题10. 你赞成当案件证据不充分时,对被告人作无罪处理吗?

A.赞成 B.不赞成 C.可以把案件先放一放,查清了再判 D.可以实行疑罪从轻

题11. 假设你是普通公民,现在法院通知你去担任陪审员,你愿意参加吗?

A.很高兴参与 B.没办法,只好参加 C.不愿意,找理由推托 D.坚决不参加

附带问题:如果你不愿意参加,简单写一个主要原因。

上述第8-10题,实际上调查的是民众参与刑事司法的能力问题。这三个问题,分别考察了民众对实体公正与程序公正的关系、打击犯罪与人权保障的关系、疑罪从无原则这三个刑事司法基本理念的认识。我们一般认为,我国民众具有“重实体、轻程序”、“重打击犯罪、轻人权保障”和“有罪推定”的倾向。但是,此次调查的结果却显示,这些传统的观念正在淡化,而这些年来一直为刑事诉讼法学者所倡导的程序正义、人权保障、无罪推定正在逐步深入人心。第8题表面上是考察被调查人认为的刑事审判中的最重要因素,实质上是调查了对于实体公正与程序公正关系的认识。结果显示,绝大多数的被调查人选择了“实体公正与程序公正两者并重”,占75.6%;只有4个人选了“从重从快严惩犯罪”,而“从重从快严惩犯罪”在很长的一段时间内是一种主流或者说影响重大的认识。有7.8%的人选了“审判的结果符合领导的要求”,即认为领导意志是审判的关键,在此种意识指导下显然很难实现独立审判,这也说明“官本位”、“等级观念”仍有一定市场。第9题涉及打击犯罪与人权保障的关系问题,被调查人中有过半数(53.5%)选择了D选项,即“都重要,两者发生冲突时,首先考虑人权保障”。这一结果与笔者所预计的,普通民众对严惩犯罪的要求要高于人权保障的要求,是有较大出入的。第10题调查的是民众对“疑罪从无”原则的认可度,结果发现,有71.9%的被调查人赞同实行“疑罪从无”。上述三个问题的调查结果显示,普通民众已经或者正在接受程序正义等刑事司法中的基本理念,而且其程度远远超出了笔者的预期,这也说明,随着我国法治建设进程的加快,至少是城市主流居民已经基本具备参与刑事司法的能力[注:我国城乡差异很大,城市人口受教育水平和法律意识水平显然要超过农村人口。在此次被调查的城市民众中,基本不存在对问卷不理解或者看不懂的现象,而如果在农村,问卷就要更加通俗化,笔者相信,对农村人口的调查结果也会相应的有所差异,特别是对于刑事司法理念的把握上差异会更大。],而并非像有的学者所说的我国民众法律意识还很差,还没有参与刑事司法的能力那样悲观。

第11题是针对民众是否愿意作为陪审员参与刑事审判问题所作的调查。49.8%的被调查人表示“很高兴参加”,这一数字超过“不愿意参加”和“坚决不参加”的人数总和。这显示了民众参与刑事司法的热情和意愿并不低。对于该问题,笔者还提了一个附带问题,即“如果不愿意参加,主要理由是什么”。为了给被调查人更多的发挥空间,该题没有采用选择的方式。结果显示,不愿意参加的理由各种各样[注:

具体的理由包括:“没意思,只是去当陪衬”、“我的意见也许不重要”、“去了,也只是做样子”、“没兴趣”、“走形式而已,浪费时间”、“我说了也不算”、“与自己关系不大”、“没时间”、“太麻烦”等。,但最多的理由是:“参加陪审只是摆设,没有多少实质意义”。这说明我们的人民陪审员制度近年来虽然进行了改革,但是仍然还存在许多问题,“陪而不审”的现象仍然没有得到根本性改变,这也就无法真正调动普通民众的参与刑事司法的积极性。

(五)刑事诉讼中的人权保障观

刑事诉讼发展的历史,便是刑事诉讼人权保障不断得到彰显的过程。普通民众对于刑事诉讼中人权保障的认识,反映了民众对刑事司法本质和刑事司法实践的认识。其中,刑讯逼供问题是刑事诉讼人权保障中的一个突出问题,在此,笔者专门就刑讯逼供设计了下面两个问题。

题12. 据你所知,公安司法机关有刑讯逼供的现象吗?

A、没有 B、属于个别现象 C、是普遍现象 D、非常严重

题13. 你对刑讯逼供的态度如何?

A、坚决反对 B、无所谓,只要好人不被打就行 C、不赞成,但认为在特殊情况下可以使用 D、赞成,是打击犯罪的必须手段

刑讯逼供问题是刑事诉讼中严重侵犯人权的一项顽症,这一问题调查结果从一个侧面反映了我国刑事诉讼人权保障的现状。表5的数据显示,56.2%的被调查人认为刑讯逼供“是普遍现象”,35.5%的被调查人认为“是个别现象”,而认为实践中“没有刑讯逼供现象”(0.5%)或者刑讯逼供“非常严重”(6.5%)都只是少数。68.7%的被调查人“坚决反对刑讯逼供”,这说明多数人反对刑讯逼供的态度是坚决的。但是,也有26.3%的被调查人虽然反对刑讯逼供,但是认为“在特殊情况下可以使用”,这也说明,部分人仍然认为刑讯逼供具有一定的现实合理性。

三、小 结

上述统计数据在一定程度上反映了我国城市普通民众对刑事司法的认识和态度。调查的结果有喜有悲,有的在笔者意料之中,有的却在意料之外。喜的是我国民众,至少是具有主流影响力的城市民众已经逐步接受程序正义、人权保障、无罪推定等现代刑事诉讼的基本理念,这为我们的刑事司法改革奠定了很好的基础;悲的是民众对于刑事司法体系的信任度明显滑坡,不少人对于司法公正信心不足,大多数人认为司法腐败很严重、刑讯逼供还普遍存在。需要注意的是,笔者调查的数据只是在一定程度上揭示了民众对于刑事司法的认识,而非我国刑事司法的现实情况,也许部分民众是偏激的,或者也许部分民众对某些问题的认识有所偏差,但是,这些却反映了民众的心理,反映了当前公安司法机关及其工作人员威信不高的现状。这种信任危机,严重地阻碍了我国刑事司法系统有效发挥定纷止争的功能,也严重影响了国家法律的有效执行。试想,面对一个你不信任的刑事司法系统,你会积极提供破案线索、出庭作证吗?你愿意去担任人民陪审员参与审判吗?你会接受裁判的结果吗?你会捍卫刑事司法系统的权威吗?……失去了民众的信任与支持,我们的刑事司法体系将很难实现其预期目的,刑事司法改革更将举步维艰!

作为一个法律人,笔者不乏有从事实务工作的同学、朋友,就我所熟识的公安司法工作人员而言,他们在表面上稳定待遇和享有权力,实际上工作非常辛苦,甚至可以说是忘我工作、鞠躬尽瘁。但是,我们又不得不面对现实中民众对公安司法机关及其工作人员的不信任和一定程度上的逆反心理。这是一个令人遗憾的现实,公安司法工作人员辛勤劳动,却并没有赢得社会的充分肯定!也许本文所揭示的并不一定是民众对刑事司法的信任危机,但是,我们不得不承认,这种信任危机或多或少地存在,不同的只是一个程度上的差异。限于调查的广度和深度,对于该问题的严重程度,笔者很难作出一个准确的定量分析,但是,我们却绝对不能无视刑事司法面对的这种窘境。

当然,这种尴尬的现实和困境背后的原因很多,比如司法机关的设置、刑事司法权力分配、司法官的选任、考核与晋升等具体制度都可能是其原因。对此,我们可以提出各种各样的分析,事实上,对于导致刑事司法的国民基础动摇的原因,学者和实践工作者大可以见仁见智,但有一点可以肯定的是,我国《刑事诉讼法》存在这样那样的问题,执法过程中也出现了各种问题,这些问题与民众对刑事司法的信任危机显然是有关联性的。

行文至此,似乎又必然会涉及到改革、完善的方案问题,笔者在此无意提出自己的所谓改革设想。但是,改革的基本思路却是应该有的,即通过完善刑事程序法来推进司法民主与社会正义的实现。纵观当前世界各国刑事司法改革的进路,这一点可以说已经成为一种共识。“虽然改革不像上世纪60年代的正当程序革命时期那样剧烈,但是各国和各地区都在致力于推进司法民主化,使公民有更多的机会参加到刑事诉讼中去,确立或完善刑事诉讼参与机制,加大人权保障的力度,特别是加强对犯罪嫌疑人和被告人的人权保障。”[3]各国近期的许多改革实际上也值得我国关注:(1)无罪推定原则的刑事诉讼法典化,如法国于2000年6月15日将无罪推定原则正式写进刑事诉讼法典的序言部分;(2)加强对被追诉人的人权保障和完善司法审查制度,如法国设立了“自由与羁押法官”,专门负责审前羁押的司法审查;(3)扩大民众对司法的参与和监督,如日本建立了新型的市民参加刑事审判的制度——裁判员制度,并完善了原有的检察审查会制度;(4)扩大法律援助的范围,如日本的改革将请求“国选辩护人”的时间由公诉提起之后提前到了侦查阶段等。这些改革也许并不能够被我们所“克隆”,但至少能为我们提供一个宏观的思路,那就是通过程序改革实现司法民主和社会正义。

当然,更为重要的是,制定良好的刑事程序法得到普遍地遵守和有效地执行。法典层面的法律与现实中的法律难免有一定距离,这是世界各国都存在的问题,虽然如此,我们还是必须尽力使执法活动被有效地规制于法律的强制性规定之内,使司法的自由裁量权与法律的刚性规定相衔接,在此基础上,法律规定和司法裁判过程才能真正获得正当性从而赢得民众的普遍认同与尊重。

本文通过初步的实证调查,考察了城市普通民众的司法信任度、司法公正观、司法腐败观、参与刑事司法观、刑事诉讼人权保障观五大问题。透过普通民众对刑事司法的质疑和不信任的种种表象,透过司法不公和司法腐败问题的现状,我们不得不反思,我们所看到的是刑事司法的国民基础正在动摇,而没有了扎实的国民基础,我们的刑事司法体系将成为无本之木,无源之水!笔者坚信,民众的信任乃至信仰应是刑事司法的立身之本,普通民众对刑事司法现况的不满应成为激发当前刑事司法改革的动力。

おお

参考文献:

[1]伯尔曼.法律与宗教[M].梁治平,译.北京:中国政法大学出版社,2003:17.

[2]米歇尔•福柯.规训与惩罚[M].刘北成,等,译.北京:生活•读书•新知三联书店,1999:89.

[3] 陈光中.21世纪域外刑事诉讼立法之鸟瞰[G]//陈光中.21世纪域外刑事诉讼立法最新发展.北京:中国政法大学出版社,2004:代序言2.