30年间消失的符号

2008-02-03赵艳

赵 艳

人们喜欢用“沧海桑田般的巨变”来形容改革开放30年间的种种变迁。在无数新生事物蓬勃兴起的同时,也有很多事物已经或者正在从人们身边慢慢消失。以下的这些词语或事物都已经不复存在,有些令人额手称庆,有些则让人扼腕叹息。但无论如何,都值得记上一笔。

粮票/布票/油票 Food Coupons/Fabric

Coupons/Oil Coupons

作为上世纪50年代至90年代特殊时期发放的一种购粮凭证,粮票的重要性远远超越了“票证”本身,不仅是购买凭证,更在民间上升为一种等价交换物。直到1993年粮价放开,粮票才开始退出人们的视野。与粮票同样消失的还有油票、麻酱票、糖票、棉花票、自行车票、购物券等,它们都是计划经济下的产物。

朝鲜和东欧电影Iron Rice Bowl

上世纪70年代,中国引进的“大片”以阿尔巴尼亚、罗马尼亚、朝鲜、越南电影为主,尤其朝鲜最多。有句顺口溜正好反映了那时的电影内容:越南电影飞机大炮,朝鲜电影哭哭笑笑,阿尔巴尼亚电影莫名其妙,罗马尼亚电影搂搂抱抱,中国电影新闻简报。

福利分房 Welfare Housing Allocation

是单位所建房屋以福利形式分配给职工居住的一种待遇。1998年,《关于进一步深化城镇住房制度改革,加快住房建设的通知》文件出台,决定自当年起停止住房实物分配,建立住房分配货币化、住房供给商品化、社会化的住房新体制。中国住房制度改革从此拉开大幕。从此数以亿计的城市居民从住房要靠“公家买单”走向了自己买房。

粮油关系 Grain and Oil Certification

相比较年轻人,年长者还能记得粮油关系转移证明的重要性。当年在调动工作、外地求学时都离不开这张证明。正因为有了这个“关系”,一个月就能领到若干公斤大米、面粉以及几两油,没了这张证明,就没法过日子了。随着粮票的取消,粮油关系也渐渐的名存实亡。2001年5月1日起,《市镇居民粮食供应转移证明》被取消。

电报Telegraph

在固话、手机、MSN、QQ、Email等现代交流工具的蜂拥下,电报退出了历史舞台。虽然每年的央视春晚念贺电依然是保留节目,却一点也不符合电报的最大特征——简短,惜字如金。

特区Special Zone

最初是指1979年后被划为改革试验田的深圳、厦门、珠海、汕头4个城市。随着改革开放在全国各地的不断推进,“特区通行证”逐渐在深圳、珠海退出历史舞台,如今凭身份证人们可以自由进入特区。在全国一盘棋,价值观趋于一致的情况下,经济特区已经完成了它的历史使命,称呼逐渐淡化,因为如今内陆城市的开放程度和特区已无多大区别。

倒爷Profiteer

倒爷分两种:一种受到人民群众痛恨。在价格“双轨制”时代,利用计划内商品和计划外商品的悬殊差价牟取暴利;再有一种,就是卖的是少见的物品,也被叫作“倒爷”。早期的“倒爷”都是大包小扛、从南运北,即墨路小商品市场就是青岛最早“倒爷”的集散地。随着价格双轨制的消失,“倒爷”远离了人们的生活。不过作为冲破旧体制的急先锋,他们被尊称为“爷”,让后世怀念。

铁饭碗Iron Rice Bowl

“铁饭碗”,顾名思义就是打不碎的饭碗,是当年计划经济时期留下的产物,指国家分配工作,只要你愿意就可以在同一单位干一辈子直到退休,还能领退休金。但陆续地,不少企业改制,以前供销社、粮管所这些让人羡慕的铁饭碗也都不存在了。这是一个时代的产物,也将随另一个时代的到来而消失。

小人书Picture-story Book

小人书学名连环画。解放后,小人书的题材多半是土地改革、爱国增产、抗美援朝等。上世纪80年代小人书进入鼎盛期。十一届三中全会后,不少外国名著和中国名著小人书也在市场热销。上世纪90年代,小人书渐渐在书店里消失。今天,这个集体记忆的标本已成为民间逐年升温的紧俏收藏品。

顶替Replacement

上世纪80年代,中国曾一度实行过的子女顶替父母工作岗位参加工作的制度。比如父亲到了年龄该退休了,那么他的子女具备一定条件的话可以去顶替父亲的工作,顶替的要求是成年未婚。此项制度也已逐渐取消。

“文革”色彩的姓名Names with “Cultural Revolution” Characteristics

在“建国”、“跃进”、“红卫”、“抗美”、“超英”、“文革”的姓名中,我们看到那个年代的中国父母取名字大多带有政治色彩。相信今天的家长,谁也不会给孩子取这样的名字。

手抄本Hand Written Copies

有一定年纪的人,就算没读过《少女之心》与《一只绣花鞋》,也一定对它们早有耳闻。在中国大地笼罩在一片“闭门造车”氛围中时,这些反映情爱、侦破、反特的特殊读本满足了在文化生活匮乏年代人们的精神需求。

天之骄子Favored Son of God

“象牙塔”,曾是大学的代名词,而“天之骄子”则是大学生的优越称谓。“文革”后恢复高考的首届大学毕业生入学率大约只有1%,这群“凤毛麟角”的年轻人一毕业就是铁定“国家干部”,理所当然被视作天之骄子。在国家推出“毕业生自主择业、用人单位择优录取”双向选择制度后,原先的“毕业分配”变得遥不可及。2008年大学毕业生达559万,让“毕业即失业”成为流行话语。

高考限制Restriction of University Entrance Examinations

恢复高考以来,许多有着大学梦的人因为年龄与婚姻问题被高等学府拒之门外,直到2001年4月3日,教育部宣布高考取消考生“未婚、年龄不超过25岁”的限制。当年,就有16265位“高龄”考生参考。如今,青岛也有不少的大龄考生出现。高考年龄限制的取消是社会的进步,使公民平等接受高等教育的权利能够得以实现。对知识的追求不应有年龄限制。

单位结婚证明Marriage Certificate from Employers

以前,人们在结婚离婚之前都要先去单位或街道开婚姻状况证明。结婚还好些,离婚就有些尴尬,毕竟这不是一件愉快的事儿,去单位或街道开证明就难免被人知道,惹来是非之言。直到2003年新《婚姻登记条例》的实施,这一切才变得简单,成为私人的事情,只要拿着双方的身份证和户口簿就能办理手续。同时,婚检也由以前的强制性要求变为自愿。

四大件Four Large Goods

上世纪70年代,结婚的“四大件”是手表、自行车、半导体收音机和缝纫机。上世纪80年代的“四大件”是黑白电视、电冰箱、洗衣机和录音机。现在要结婚,房子和车子这两个大件就足以让年轻人们喘不过气来了。

农业税Agricultural Tax

2006年1月1日,随着《农业税条例》的废止,农民彻底与“皇粮国税”告别。停止征收农业税不仅减少了农民的负担,增加了农民的公民权利,体现了现代税收中的“公平”原则,同时还符合“工业反哺农业”的趋势,具有划时代的意义。

波螺油子Boloyoz

逝去的胶东路,也就是青岛人常说的“波螺油子”,东起热河路西到莱芜一路,马牙石铺路,并向四周延伸。这条路因弯道多,坡陡,螺旋而上,形状像海螺的肉,故称之为波螺油子。它就像老北京的胡同、老上海的弄堂一样,在体现青岛人文特色的同时,也承载着几多的历史痕迹。2002年因为修建东西快速路,“波螺油子”被拆除,和小鲍岛一样,它成为了青岛人相册中慢慢泛黄的图片。

老行当Old Work

包在棉被里的冰居然不会融化?这是许多人小时候百思不得其解的一个问题。那时候,一听到街头传来“冰棍儿”的吆喝声,孩子们就会无比兴奋。跟用自行车卖冰棍同样消失的还有修钢笔、补锅补碗匠、磨剪子、镪菜刀、打蜂窝煤等老行当。这些曾经辉煌一时,陪伴我们成长过程的行业正在逐步地消逝,而今只留下一张张泛黄的老照片,成为记忆当中最深处的怀念。

书信Letter

过去有种“家书抵万金”的说法,是因为通讯简陋和交通不便。而今,电话、手机、视频聊天等快捷、便利的通讯手段日益普及,信札这种原始的交流工具就渐渐消失。小伙子们再也不会在大学的收发室里苦等姑娘来信:一枚倒贴的邮票代表着“我爱你”,侧贴则是“我想念你”,斜着贴代表怨恨……这些流行一时的邮票暗语注定了要像古老的旗语那样失传。

分币Cent

“一分钱难倒英雄汉”,今天这句话未必成立。如今,在超市、水果摊、菜市场这些跟生活息息相关的地方基本都见不到分币使用,金钱交易一般都精确到角。分币的价值逐渐从流通领域转入人们的记忆空间和收藏领域。一枚1981年版的1分硬币在收藏市场的身价曾经高达1800元。

万元户Ten Thousand yuan Household

是对改革开放后先富起来的群体的统称,现在被大款和老板取代。有道是:“一万元不算富,十万元刚起步,百万元才是富。”现在看起来,万元户之后,十万元、百万元也是小数目了,随着人均收入的大幅增加,这个词已经成了历史概念。

蛤蟆镜、喇叭裤Toad-shaped Sunglasses, Bugle Pants

蛤蟆镜又称麦克镜,源于开放后首部境外电视剧《从大西洋底来的人》。蛤蟆镜、喇叭裤通常再搭配大翻领,就是上世纪80年代时髦青年的装束。如果再会背几句萨特,念几句朦胧诗,迷倒的女孩就多了去了。西方上世纪60、70年代的派头,在改革开放的中国得到了最大规模的模仿。

雪花膏Varnishing Cream

雪花膏,曾是年轻女性令男子心旌荡漾仅有的秘密武器。上了年龄的女人不能用,否则会有“妖精”之嫌。与雪花膏同一时期,还有一种叫蛤蜊油的护肤品,填在小贝壳里,没有香味,油腻腻的,一度标价9分钱。1990年代世界级名牌化妆品纷纷打入中国市场,雪花膏和蛤蜊油已难见踪影。

小公共Minibus

这种既能拉货又能拉人的小面包车,在上世纪80年代末出现后迅速成为城市里的一道风景。但因为它经常超载拉客、给城市制造着严重的尾气污染,就被政府禁止掉了。虽然如此,它们仍是最草根、最得百姓心的交通工具。

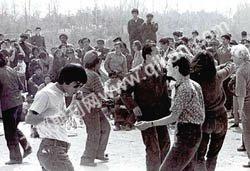

霹雳舞Break Dancing

1987年,美国电影《霹雳舞》引进中国,中国已故“霹雳王子”陶金深受震撼,开始苦练这种被当时正统舞蹈门类看成“歪门斜道、流里流气”的新舞步。陶金携新舞蹈上了春晚以后,霹雳舞在全国掀起一阵热潮,青年人戴着霹雳手套,在大街上模仿手臂折断、机器人木偶和月球漫步的谐趣动作,其热情程度,不亚于今天的青年跳街舞和赛滑板。

收录机Radio Cassette

1988年,全国收录机的数量曾经超过一亿台。很多家庭,哪怕压根没有卡带用来播放,也都会在醒目的位置放上一台。从“燕舞,燕舞,一曲歌来一片情”广告中需要扛着的便携式收录机,到后来比卡带大不了多少的Walkman,收录机一直是摩登青年的最爱。而现在,取而代之的是CD或DVD的音响系统和MP3。科技的进步,就这样静静地改变着时尚。

BP机Beeping Pager

最早出现在上世纪80年代末,只能显示数字。如果有人留言,显示出来的都是像电报码一样的“暗语”。比如说“速回电”是123,“事已办妥”是223。没看过说明书的人不会翻译。后来才出现了汉显、播放音乐等其他型号。1998年,青岛寻呼机用户曾经突破百万,寻呼台数不胜数。2000年手机出现并取代了BP机的地位。今天,所有的寻呼业务均已停止,BP机退出了历史的舞台。