建国初期徐中玉先生的文学教育理念

2024-04-20李辉

摘 要:徐中玉先生于建国初期植根于新中国的现实语境,在此基础上借鉴苏联语文教学的先进经验,从而对新中国的语文教育进行深度思考与探究。其中,以文艺教学和语文问题的关系为中心,对于语文阅读教学的教学方法、教学设计、教学内容提出诸多创见性的阐释,集中呈现在1954年6月由上海东方书店出版的《论文艺教学和语文问题》的专著里。徐中玉先生围绕文艺教学和语文问题的关系,聚焦语文阅读教学展开的多维度思考,实为追问文学育人的最终旨归。

关键词:阅读教学;创造性叙述;情感体验;文艺教师

中图分类号:I0 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2024)02-0065-05

一、创造性叙述阅读教学方法

徐中玉先生于建国初期植根于新中国的现实语境,借鉴苏联文艺教学的先进经验,从而对新中国的语文教育提出诸多创见性的思考与探究。其中,以文艺教学和语文问题的关系为中心,基于当时语文阅读教学的教学目的、教学方法、教学设计、教学实施以及教育功能予以学理和实践的辩证思考,在此基础上提出創造性叙述的阅读教学方法。

(一)创造性叙述阅读教学方法的提出

徐中玉先生认为语文阅读教学的目的是功利主义文学价值观和非功利主义文学价值观的辩证统一,即文艺教学应该发挥“教育的与教养的意义”[1]。当然,“思想政治教育的任务乃是最基本的任务”,在此基础上“美的欣赏,艺术兴趣和写作能力的培养”才能更好地实现[2]。但是,徐中玉先生看到了当时中学乃至大学的文艺教学是偏于教育功利一隅的,然而这一隅也是存在着诸多亟待解决的问题。例如,语文教学内容的模糊化,试图在一堂课中大满贯地呈现阅读教学、识字教学、写作教学等所有的教学内容,从而造成教学内容的碎片化。又如,语文阅读教学脱离主题、文学作品和人物形象的概念化、抽象化、公式化的现状。再如,语文阅读教学“教什么”和“怎么教”的模棱两可、顾此失彼。在语文阅读教学实施过程中,教师往往拘泥于“字义、解释句子、追究出处,或者繁琐地抄录不相干的议论,背诵文法的外表和形式”层面,反而忽略了文学教学本质属性的“整个的印象”“意义的了解”和“思想的把握”的学习活动[3]。鉴于此,徐中玉先生借以高尔基关于文学功能的相关阐释,从文学作品和阶级意识形态关系的角度思考“文艺作品的特质和意义”,在“优秀的文学作品的形象里,本来包含着足够我们进行思想政治教育的思想内容”,从而建构起文学形象和文学教育辩证统一的学理路径,即文学育人的价值是需要真实地情感体验“那反映在一定的世界观中的生活片段”的文艺作品来实现[4]。通过赋予着“情感、观点、意向、希望”诸多感情元素的文学形象的“体会和分析”,这样的育人价值是充斥着丰富情感灵动的感染力量的,彰显文学启蒙和文学审美调和的魅力[5],从而有效规避了“脱离了作品”,抑或是“脱离了作品的思想政治内容”而造成的“流于抽象、概念”,抑或是“流于机械、形式”的偏颇[6]。

那么,文艺作品“形象地体会和分析”的教学方法、教学过程怎样实施,最终发挥教育教养上的价值呢?同时也是对于文学作品艺术形象和文学教育辩证统一的建构过程进一步思考的问题。对此,徐中玉先生借以凯洛夫的言语,从作者-作品-学生三维视域,以接受美学的视角思考如何“从文艺作品中吸取教育意义”,那就必须审美体验于“生动的形象”,因此,最为关键的环节就是学生进入审美体验的具体情境中(诸如作品建构起来的社会背景、言语情感色彩、结构和人物的关系要素等编织的文本世界里)去体味艺术形象,在审美体验对象和艺术形象二者之间的“褶皱”里驻足流连,深刻辨味这里所发生的诸多可能性的张力,也就是徐中玉先生所强调的要进入“生活内部”[7]。通过“褶皱”处的各个教学活动,以文学形象为中心,从而建构起学生和作者的情感共鸣,最终发挥教育教养上的作用。针对这一“褶皱”地带的具体学习策略,徐中玉先生提出“创造性叙述”的教学方法。

(二)创造性叙述是以文学形象为中心的一项语文阅读教学技能

以教材为一隅的“叙述”,徐中玉先生引用凯洛夫在其《教育学》的定义:“所谓叙述,就是以讲故事的方式来讲解教材”。然而,“所谓”语境下的内涵绝不是漫不经心和随意地解读。由“讲故事”和“讲解”衔接起来的创造性叙述教学理念,实为文学创作的过程。

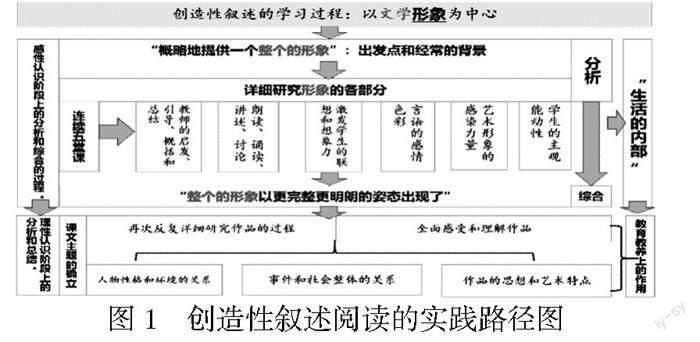

讲好故事、讲好和解好课文共同的前提必须是“深刻地了解作品”[8]。因此,基于课文的各个环节的学习活动是实现“深刻地了解作品”的必经之路。创造性叙述的阅读教学,以文学形象为中心,在师生有效互动中实现朗读和讲授,在言语叙述的过程中激发学生联想和想象的能力以及辨味言语感情色彩基础上的灵活运用,进而把握课文主题的“叙述—读讲的过程中”,最大可能地发挥艺术形象的感染力量,从而实现文学育人的价值。具体实践路径,如图1所示:

徐中玉先生创造性叙述阅读教学秉承由感性认识阶段上的分析和综合的过程到理性认识阶段上的分析和总结承续与进阶的阅读教学理念。从“生活的内部”出发,“通过形象的分析”,进而“充分地揭示作品的思想内容”的学习过程中,真切地体悟到伟大作家高尚的人格修养、正确的思想信仰,以及丰富的情感力量。这既是徐中玉先生关于“文学一科的思想政治教育”的具体实践路径,同时也是文学阅读课的教学目的,即通过艺术形象的“分析说明和这所引起的辩论斗争之中”,在教师正确的引导和启发下,学生在真实的情境中充分发挥主观能动性,经过辩论、思考,最终确立正确的人生观和价值观[9]。

首先,感性认识阶段上的分析和综合的过程。这一阶段文学形象经由“概略地提供一个整个的形象”到详细研究形象的各部分再到“整个的形象以更完整更明朗的姿态出现”的线性叙述过程,学生在教师适切地引导和启发下,围绕艺术形象展开的言语和情感的各个环节的学习活动,在分析-综合的思辨过程中获得了阅读能力、想象能力、审美鉴赏能力,以及思维能力的进一步提升。

其次,理性认识阶段上的分析和总结,彰显文学阅读课由感性认知到理性思考承续性的自然升华。正如徐中玉先生所讲的,“在文艺教学上,如果不经过感性认识阶段的分析和综合,就不能使学生达到生动真实全面系统的理性认识。而在这样的教学过程中,因为对于作品中的形象有了足够的体会和感受,从而有了好的分析,充分的了解,于是文艺作品的思想内容就完全暴露了,作品的美也就因而明显了”[10]。因此,基于第一阶段以艺术形象为中心的分析与研究,在此基础上,再次反复详细研究作品进而全面感受和理解作品,诸如“人物性格和环境的关系”“事件和社会整体的关系”“作品的思想和艺术特点”等方面进行“深入的研究”与理性的审视、思考与借鉴,从而“完成教育的各种任务”[11]。

此外,关于创造性叙述过程中“怎样介绍文章的作者”。徐中玉先生认为语文阅读教学介绍文章作者的意义,一是有助于学生更深入、更全面地解读作品;二是伟大作家高尚的人格魅力的直接感染力量。并且这两层意义之间是相互承续与进阶的关系。因此,教师进行教学设计时需要思考“怎样介绍文章的作者”,才能使学生真切地感受“作者的精神”“作者的心灵”,“引起学生对于我们过去和现在的作家或学者们应有的亲近之情和民族自豪感”[12]。鉴于此,徐中玉先生认为作者的介绍仅仅依靠“死板板的事实”(如“姓名、籍贯、出生年月、做过什么事”)的罗列是不能搭建起作者和学生的情感共鸣,要“把握作家的基本精神和人格作简洁生动的介绍”。这里强调“简洁生动”是因为“在文艺教学上,作家介绍一般不应占据过多的时间”,“作品本身的学习时间”才是阅读教学的主要内容[13]。

二、情感体验——从教育叙事的视角

徐中玉先生的语文阅读教学理念是从情感体验出发的,因为这是“人的一种心灵活动的形式”[14],是基于人的认知心理和文艺教学特质深入思考的必然结果。首先,以情感体验的方式获得艺术形象的感染力量,途经想象,从而与作者建构情感的统一,也就是“意识到自己与别人是统一的”,这一由感性层面上升到理性层面的过程“凸显情感体验”在文艺教学中的价值[15]。其次,情感体验是学生真正调动主观能动性,在教师有效地启发和引导下,学生充分发展想象能力、审美鉴赏能力和思维能力,课文始终处于流动着的、充满活力的生命力状态。再次,徐中玉先生的语文阅读教学彰显功利和审美调和的文学价值观,这一尊重个人性的健全人格的育人路径,在真、善、美和谐一致的育人旨趣的实践过程中,“美”,即情育的一翼在当时以形式主义和偏重智识的教学氛围里尤为可贵。

这里,我们试从教育叙事的视角来阐释徐中玉先生关于情感体验的表达,以期探究语文教育和教育叙事建构联系的可能,拓宽学科横向比较研究的视野以及激发学科与学科之间的交流与碰撞。

因此,我们需要阐明以教育叙事理论进行比较的原因。

首先,秉持自身学科根本的跨学科研究理念。徐中玉先生基于教师终身持续性发展和学习的视点讲道:“文学教师当然必须精通文学这个科目的知识”,在此基础上,“还当了解教育学与学习心理的一般规律”以及“注意阅读各种必要的书报”的跨学科视野[16]。同样,教育叙事理论试以打破学科与学科之间的限囿,探究教育学科发展的各种可能性张力。正如丁钢老师谈到教育叙事研究的出发点时讲道:“在中国教育领域,可以看到各式各样的人物、思想与行动,他们交织在一起,构成了等待我们去考察的真实事件,而这些事件的‘流动性及其复杂意义恐怕只有通过叙事的方式才能表达清楚。”[17]丁钢老师正是看到了叙事与生俱来的个人化的絮絮私语,将会调和着宏大、抽象、自上的传统学科的写作思维范式,从而探求教育学科的一种人文性叙事表达策略。例如,教育叙事“究其来源,文学是其重要的知识源泉”[18]。又如,教育叙事运用的语言不是“哲学家的思想及语言习惯”,而是“‘诗人的思想与语言”。再如,教育叙事具备人文学科基于生活经验基础上的“创生叙事”“叙事编织”和“巧思妙想”的创造过程[19]。所以,教育叙事早已“刻有判断和阐释、复杂的时间性和重复的思想”的人文性话语属性[20]。当然,在汲取学科与学科之间相似性“为我所用”的同时,需要秉持自身学科根本的跨学科研究理念。正如丁钢老师讲到教育叙事研究“可以在叙述中运用文学的手法,但这种文学性的描述必须建立在对现场的观察的基础上,是对研究参与者言语行为的真实叙述,而不是虚构”[21]。

其次,徐中玉先生语文教育思想和教育叙事理念建立相互交流的可能性。诸如基于理论和实践深度思考基础上追问“日常教育实践的意义”,借以语言的力量实现功利和审美调和的文化育人目标,“从小处着手,做细致深入的研究”路径,自下的教育研究视点以及言语运用的美学追求。

鉴于此,从教育叙事理论来阐释徐中玉先生语文阅读教学的情感体验,主要表现在两个方面。

第一,这是基于理论与实践关系深度思考的基础上。教育叙事关于理论与实践关系的深度思考,着力点放在“理论与運用”的关系上凸显谁来运用的价值和意义。当实践主体面对理论的“施加”时,往往会出现“无心的”误读,从而彰显“主体具有独立批判性且能动的再生产过程。”也就是说理论与实践在追求平衡或者说辩证统一的实现过程中,二者之间并不是主与次的关系,恰恰呈现出融入“智慧”的相互“妥协”,最终达成平衡的状态。

教育叙事理论强调在理论与实践相互“妥协”的过程中,更多是从质性研究的视野“顿足留恋”于二者之间,从而呈现出赋予感性色彩的多种“张力”的可能,因此,这种“张力”是如此尊重源于实践的个性化和具体化的表达,诸如许多的日常实践包括课堂教学、师生交流、教师言语行为、教案设计等,尽管也是在理论或者政策的框架当中,但是都存在着各种各样的差异。当然,这种融入感性内涵的“差异性”需要理论的指导,以免过于自发而无序。因此,教育叙事研究是基于“经验呈现”的“真实性”“历史性”和“理论性”的统一,即“通过叙事研究提供一种经验的理论方式”。

第二,教育研究者运用叙事进行研究的过程,经由经验(素材)到审美体验,最终意义生成的过程。教育叙事是研究者(实践主体)以教育生活实践为源泉,历经审美体验,从而获得理论升华的过程。首先,教育叙事研究注重研究者在叙事的过程中发挥主观能动性的创造,需要由经验上升到审美体验,因为仅仅是“经验的呈现并不就等于叙事研究”。其次,教育叙事研究最终是通过“叙事探究内含的意义”[22]。教育研究者们以跨学科的视野打破学科限囿,将叙事引入教育学科阵地,试以打开叙事与教育建构的多维话语空间,具体以中国教育为根本,通过教育的叙事研究穿透我们的实践,逐渐形成我们的话语方式,逐渐去发现中国教育研究本身的意义所在,这一研究路径彰显中国传统文化为根基的比较研究的视野。具体表现在:叙事是以生活经验为源泉,具体学科用以承载其思想的表达方式之一。就像丁钢老师所讲的:“叙述和讲述代表一种思想,这种思想涉及人类经验的性质、涉及经验怎样被学习被表达,以及如何在科学—人文这两极之间选择一条中间道路。”[23]由此更为具象地理解为叙事“是由自我认知转变成告诉别人的一种方式”,那么,教育叙事的过程就像文学创作的过程,作者、作品和读者在叙事过程中生成互动的意义[24]。这里,由“思想”到“经验”,“由自我认知”到“告诉别人”,彰显理论与实践相互“妥协”的现实意义。更为难能可贵的是由叙事连构起经验到意义的写作生成过程带有个性化审美体验的主观情感表达,即教育“叙事研究者成为实实在在的参与者”,其中个性化涉猎诸如视角与价值观、经验片段的择取、叙事表现手法(重复、口头语、强调、文体结构、与倾听者的“隐形”互动)多维度的研究视点,这些研究视点和人文学科属性的“时间和空间”融会贯通,并与叙事主体共同交织成五彩斑斓的情感世界。在这感性体验入手的跨学科视野里,我们欣赏到的是跨媒介的视听享受、文学性的表达、社会学、哲学以及心理学等有别于“赤裸裸”的科学思维惯式的书写策略。

三、文艺教师应当是一个真正的教育家

徐中玉先生在《论文艺教学和语文问题》专著中,以教师考塞尔斯基为例,从多个维度思考什么才是真正的文艺教师?这也是现今探讨的热点问题之一,即语文教师素养内涵的深度思考,诸如课堂教学方法、教学理念、知识的不断学习以及思想上的与时俱进。

首先,徐中玉先生从教师价值观念的根本遵循上进行寻根溯源,即探究“教学上形式主义、教条主义之思想和生活的根源”。这是教师在现实和理想、社会性和个人性关系上如何把握平衡的深度思考,是坚定的信仰、高尚的人格修养具体落实在学问观上,如何表现出人生观和学问观辩证和谐的理性哲思。鉴于此,徐中玉先生认为树立坚定的、正确的“马克思、列宁主义世界观,和社会主义的信仰与道德”是研究学问和教学的基础,是避免个人主义私欲观、教条主义教学观以及故步自封等一切消极思想的根本遵循。只有这样,文艺教师才能担负起指导思想,培养优秀道德品质的任务。人生信仰坚定、正确、高尚,那么,你的学问自然是沿着高尚趣味使然,才能真正热爱你的工作和学生。当然,坚定的信仰具体在文艺教学活动的实践中需要教师融入真实的情感才能落到实处,教育趣味和趣味教育才能辩证地呈现出来,即“人也只有通过情感生活才能超越个人存在”,从而实现“行为意义上的个人与社会的统一”。教师以教育趣味进行趣味教育,课堂上乃至生活中透过言语、神情、动作,学生自然能够感受到那份源自心靈深处的贡献。由此,人生观、学问观和教育观获得了和谐一致。

其次,文艺教学必须“诗意的”植根于现实大地。文艺教学是师生共同学习的过程,通过言语和情感的陶冶一起去关注、聆听和思辨,最终应用于实际生活。如果文艺的教与学脱离了现实的土壤,一味地钻进“故纸堆”里进行所谓的“学问”研究,这样的教学实质上早已成为形式上的幌子。徐中玉先生以苏联教师考塞尔斯基为例,该教师以不屑和偏激的眼光与苏联现代文学教学相脱节的前提下进行所谓的古典文学研究和实践教学,实际上已然陷入了教条主义和形式主义的狭隘教学研究限囿里,并没有建立在辩证的视角来看待文化遗产的承续价值和鲜活的生命力。而事实上,正如徐中玉先生所认为的那样,真正的“古典文学的意义和生命主要就在于它们的现实主义和人民性”。因此,考塞尔斯基在古典文学教学中限制学生关注现实问题、“竭力阻挡”学生学习苏联文学以及违背文学本质属性的教学方法,实际上是在否定自身社会进步的同时,更为可怕的是违背了学生在建构个人性和社会性和谐发展过程中的辩证规律。

四、语文阅读教学发挥文学育人的独特魅力

徐中玉先生从文学教育功能的视角探究语文阅读教学如何实现文学育人的价值,这是基于文学本质属性的深入思考。关于文学的本质属性,徐中玉先生从肯定主体价值的源于社会生活实践的辩证唯物主义反映论出发,即“文学作品在本质上就是一定时代一定阶级人们的意识形态的表现,而且还是他们意识形态的最具体最生动的表现”。如果从文学创作的角度来理解,作家创作的文学作品对于现实的解读带有个性化的审美态度和理性思考,但“这个‘自身绝不是先验地存在着的,……归根到底也是客观现实的产物”[25]。当然,意识形态在文学创作中予以最具体最生动的表达,事实上已然进入了文学艺术的学科范畴里,彰显文学审美的本质属性,也就是说文学创作是“作为一种审美意识的物化形态”呈现出来的。因此,作家基于社会现实深刻认识基础上进行的文学创作不仅仅是基于客观世界的简单描摹,更是一种情绪、情感的体验。但是,这是“把社会和人民群众的要求化为自己内心的要求”“两者统一”的文艺创作观[26]。

当文学创作进入文学接受一隅,即语文阅读课堂里如何实现文学教育的目的呢?对此,徐中玉先生认为学生需要“亲身体验到研究的过程,自己去发现和推理”,这样“他们对于辩证唯物论的信念”就会“真正建立起来”,进一步来讲就是“思想政治教育的主要条件就是要把精通和巩固知识的过程行动化,这在文学的教学上,就是主要应通过分析形象感受形象的一连串具体的活动。同时它又必须运用历史唯物主义和联系现代的原则”。因此,语文教师在引导和启发学生由感性认知到理性思辨的“过程行动化”中发挥着重要的情感导向作用。正如徐中玉先生讲道:“‘五四以来我国青年思想的前进,不能否认,其间也有着文学教师的许多功绩。”这就要求文学教师要关注现实,理论联系实际,拥有辩证的、进步的和发展的眼光,从而不断地丰富自己的学识,这是对于教师教好一堂课的基本素养要求。同时,教师“教学上的活泼性和情绪性是必要的”。例如,“生动与清晰的阐释”,又如“叙述时”融入“自己的态度”的饱满情感。此外,教师想要完美融合“教什么”和“怎么教”的教学理念,首先要做到“在思想上和掌握教材上有充足的准备”。于是,师生在“最具体”和“最生动”连构起来语文阅读教学的时空场域里,以艺术形象为中心的“最具体最生动”的语文教学活动,诸如讲述、朗读、审美体验、联想和想象、感染力量、叙述、言语学习、主题探究、课文结构和背景分析以及作者介绍,让学生在真实的情境中感受作家的“生活事实”“写作的动机”和“思想情感上的勇敢和坚强”,从而在学生的心灵世界里植入真、善、美的高尚理想和坚定的人生信仰。

参考文献:

〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕〔6〕〔7〕〔8〕〔9〕〔10〕〔11〕〔12〕〔13〕〔16〕徐中玉.论文艺教学和语文问题[M].上海:东方书店,1954.

〔15〕〔26〕浙江大学文艺学研究所编.文艺的守正与创新:王元骧教授80寿辰暨从教55周年纪念文集[M].杭州:浙江大学出版社,2014.

〔17〕〔18〕周勇.教育叙事研究的理论追求——华东师范大学丁钢教授访谈[J].教育发展研究,2004(09):58.

〔19〕〔23〕丁钢.教育经验的理论方式[J].教育研究,2003(02):23,24,25.

〔20〕[美]于连·沃尔夫莱.批评关键词:文学与文化理论[M].陈永国,译.北京:北京大学出版社,2018.

〔21〕〔24〕丁钢.声音与经验:教育叙事探究[M]北京:教育科学出版社,2020.

〔22〕丁钢.教育叙事的理论探究[J].高等教育研究,2008(01):35.

〔25〕王元骧.文学的真谛——王元骧文艺学文选[M].济南:山东文艺出版社,2021.

(责任编辑 王大奎)

Mr.Xu Zhongyu's Literary Education Concept in the Early Years of the Founding of the People's Republic of China

——Focus on 1954's "On the Teaching of Literature and Art and the Problems of Chinese"

LI Hui

(Chifeng University, Chifeng 024000, China)

Abstract: Mr.Xu Zhongyu rooted in the practical context of New China in the early days of the founding of the People's Republic of China,based on the advanced experience of Chinese teaching in the Soviet Union(compiled) ,so as to deeply think and explore the Chinese education of New China.Among tnem,the relationship between litetature and art teaching and language is the center,For the Chinese reading teaching method,teaching design,teaching content put forward a lot of creative interpretation,In iune 1954,the book was published by Shanghai Oriental Bookstore.Centering on the relationship between literature and art teaching and Chinese problems,Mr.Xu Zhongyu focuses on the multi-dimensional thinking of Chinese reading teaching,which is actually the ultimate quality of literature education.

Keywords: Reading Instruction; Creative Narrative; Emotional Experience; Literature Teacher

收稿日期:2023-10-23

作者簡介:李辉(1979-),女,蒙古族,辽宁朝阳人,博士,赤峰学院文学院副教授,研究方向:文学教育和语文教育研究。

基金项目:2023年度内蒙古自治区教育厅研究生教育教学改革项目"语文阅读教学内容与形式辩证关系研究——基于20世纪50年代文学课程改革的深度思考"(JGCG2023143)