印谱古籍中的印油老化研究

2024-01-11张学津

张学津,陈 刚

(1. 复旦大学,上海 200433; 2. 上海韩天衡美术馆,上海 201800)

0 引 言

印谱是以印章蘸取印泥钤盖制作的一种特殊古籍,以原钤本为代表,制作材料主要由纸张、印泥、墨等组成。印谱用纸以白而细腻的纸张为佳,以连史纸等上等竹纸和棉连等薄型宣纸为主。印泥主要由色料、印油和艾绒制成:色料以朱砂为主,晚清以后开始在朱砂中混入铅丹、洋红等其他红色颜料;印油早期有菜油、茶油、芝麻油、蓖麻油等种类,后固定以蓖麻油制作,并对蓖麻油采用长时间晾晒等陈化处理,或者加入蜡等材料改善其性质。相比在其他古籍中的较少使用,印泥在印谱中被广泛使用,这使印谱在保存过程中面临的病害问题更为多样。

印谱中最具代表性的病害是由印油老化导致的印油渗化问题——印蜕中的油脂溢出,在印蜕四周形成一圈黄色或褐色的油渍,不仅影响印谱美观,而且加速纸张的酸化和老化,从而影响印谱的耐久性。通过对印谱实物的病害调查,发现49.51%的印谱存在印油渗化问题,而印油导致纸张老化问题占比20.66%[1]。由此可见印油的老化是影响印谱长期保存的重要因素。

目前对于印泥老化的研究主要集中在印泥的硬化、颜料的变色等方面,例如:谷岸等[2]通过采用三种有机溶剂复配,对结块的民国印泥样品进行溶解,提高了溶解效率,实现了印泥修复的目的;张铭等[3]对朱砂印泥进行加速老化实验,分析印泥在干热老化和湿热老化条件下的变色情况。印油的研究主要集中在刑侦领域,例如:房晓龙、李开开等[4-5]对印文的油痕扩散情况进行测量,为推断印文盖印时间提供依据,但以上研究针对的只是办公印泥,并未涉及传统书画印泥的印油渗化问题;Banou等[6]分析了纸张中干性油脂对纤维素降解速率的影响,但并未涉及印泥中常用的不干性油对纸张的影响。

为了增进对印泥中油脂老化后特性的了解,理清印油老化对纸张的影响,采用印谱实物与模拟样品分析相结合的方式,对印油老化的机理和影响进行探讨,以便为印谱保护工作提供科学依据,并为印泥制作材料的优化提出合理的建议。

1 材料、仪器与方法

1.1 实验材料

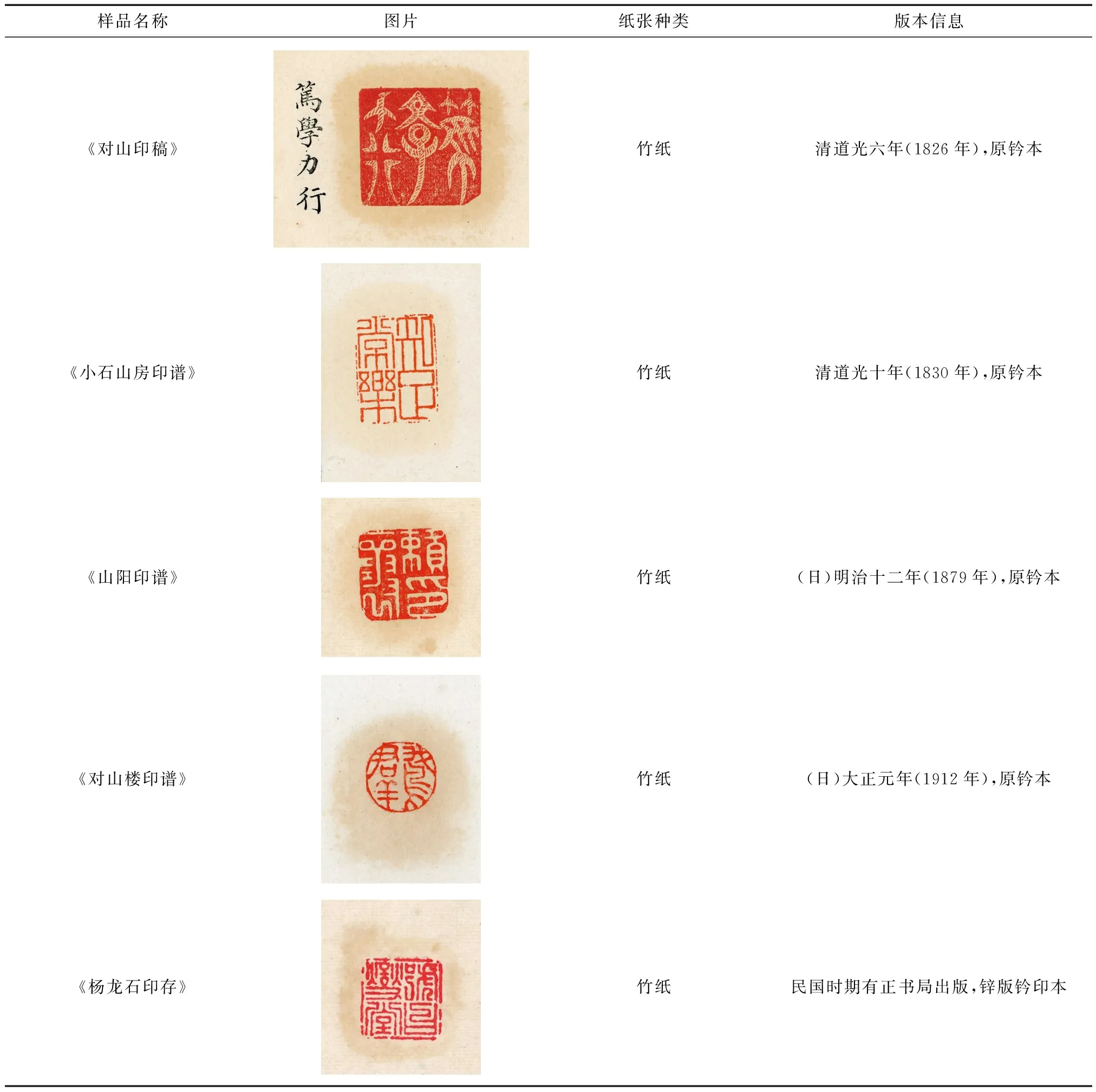

1.1.1印谱实物样品 印谱实物样品选择清代至民国时期存在印油渗化问题的代表性印谱五部(三部中国印谱,两部日本印谱)。除《小石山房印谱》外,均为全本,版本信息明确。经过纤维分析发现,五部印谱所用纸张均为竹纸,具体信息见表1。

表1 印谱实验样品信息Table 1 Basic information of seal impressions book samples

1.1.2油脂老化实验材料 纯蓖麻油(炎威牌医用纯天然蓖麻籽油);菜籽油(金龙鱼牌小榨菜籽油);茶油(千岛源牌纯正茶油);陈化蓖麻油(由鲁庵印泥传习所提供);调和印油A(鲁庵印油,上海耘萍工艺品有限公司)与调和印油B(潜泉印油,上海西泠印社有限公司)——为目前市场上有代表性的两种传统印泥制作使用的调和印油;连史纸(2006年购自福建连城姑田宣纸厂)。

由于印谱中多采用洁白、细腻的竹纸制作,因此选择用传统工艺生产的连史纸制作油脂涂布纸张样品。制作时将连史纸裁成直径10 cm的圆形,在连史纸中心用铅笔画一个直径3 cm的圆。使用天平测量连史纸自身质量。然后用毛笔分别蘸取油脂,将连史纸中心画圆位置涂满,并用棉签将浮于纸张表面的油脂拭去。用天平测量涂油后纸张与油脂的总质量,保持油脂涂布量基本一致。样品制作完成后,静置2 d,观察油脂在纸张上的自然渗化情况。2 d后开始加速老化实验。

1.2 实验仪器与方法

1.2.1印谱实物样品分析

1) 色差分析。采用3nh便携式高精度色差仪(三恩驰SC-10,4 mm口径)测量印谱样品中印蜕周边印油渗化位置的L值、a值和b值,并以同一书页空白纸张的L值、a值、b值为基准,根据CIELab色差公式,计算印油渗化位置的色差值。CIELab色差公式[7]为:

2) 酸碱度测定。采用CL200+型笔式余氯/pH/ORP计(上海三信仪表厂)测定印谱样品中印油渗化位置、空白纸张位置、纸张酸化位置、狐斑位置等处的pH值。

1.2.2模拟实验样品分析

1) 模拟实验条件。①干热老化:干热老化条件根据GB/T 464—2008《纸和纸板的干热加速老化》[8],设定干热老化温度为105℃,加速老化时间为30 d。②湿热老化:湿热老化条件根据GB/T 22894—2008《纸和纸板加速老化在80℃和65%相对湿度条件下的湿热处理》[9],设定湿热老化温度为80℃,相对湿度为65%,加速老化时间为30 d。③自然老化:将一组油脂涂布纸张样品作为对比样品放在室温条件下,自然老化30 d。

2) 色差分析。采用CM-2300d分光测色计(KONICA MINOLTA,8 mm口径),在油脂涂布纸张样品静置2 d开始加速老化前、老化第11 d、第21 d、第30 d,分别对不同样品进行测量。为避免样品中油脂透明度对结果的影响,测量时样品下衬垫固定层数的连史纸。测量样品的L值、a值和b值,以老化前样品的L值、a值、b值为基准,并根据CIELab色差公式,计算不同种类的油脂涂布纸张样品在老化过程中的变色情况。

3) 酸碱度测定。采用CL200+型笔式余氯/pH/ORP计(上海三信仪表厂)测定不同油脂涂布纸张样品老化前后的pH值变化。分别对自然老化、干热老化、湿热老化30 d后的样品,以及新制作未经老化的样品进行测试。测量环境为25℃,每个样品测三次,取平均值。

4) 渗化面积计算。使用佳能LiDE110扫描仪(CanoScan),在油脂涂布纸张样品静置2 d开始加速老化前、老化第11 d、第21 d、第30 d,分别进行扫描,扫描精度设为900 dpi。然后根据图片中油脂的扩散痕迹,测量并计算样品的扩散面积。

1.2.3油脂老化成分分析 采用美国Thermo DSQ气相色谱-质谱联用仪,HP-5ms(30 m×0.25 mm×0.25 μm)色谱柱,对油脂样品、油脂涂布纸张样品、印谱病害实物样品进行分析,其色谱条件如下所示。

1) 油脂样品。进样口温度250℃;柱温:起始温度100℃,保持2 min,以20℃/min升至300℃,保持10 min;载气:He,流速1 mL/min;进样方式:分流进样,分流比50∶1;进样量:1.0 μL。

2) 油脂涂布纸张样品、印谱病害实物样品。进样口温度250℃;柱温:起始温度60℃,保持2 min,以30℃/min升至300℃,保持10 min;载气:He,流速1 mL/min;进样方式:不分流进样;进样量:1.0 μL。

2 结果与讨论

2.1 印谱实物样品

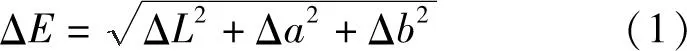

2.1.1色差 颜色的改变是印油渗化类病害的直观表象,也是最易察觉的特征。根据NBS色差单位的感觉值,色差值ΔE=1时称为一个NBS色差单位,它与视觉之间的关系如表2所示。

表2 NBS色差单位的感觉值[10]Table 2 Feeling of NBS unit chromatic aberration

不同时代、地域的印谱,所使用的印泥不同,印油渗化的程度也有明显的差异。五部印谱实物样品都面临着不同程度的印油渗化问题。受油脂的影响,印油渗出位置纸张颜色与周边印谱纸颜色存在显著差异——印油渗化处颜色明显偏黄。印谱样品印油渗化位置与周边纸张的色差值如图1所示。

图1 印油渗化位置与周边印谱纸色差Fig.1 Chromatic aberrations between oil-stained and blank locations of paper in seal impressions books

五部印谱中,《对山印稿》和《小石山房印谱》均成谱于清代道光年间,时代接近,但两者印油渗化问题的严重程度有所不同:《对山印稿》印油渗化位置变色更为严重,色差值达11.67;而《小石山房印谱》印油渗化面积虽然比较大,但是变色问题并不严重,色差值为5.94,是五部印谱样品中变色程度最轻的。相比之下,时代较晚的《杨龙石印存》的变色情况比《小石山房印谱》更为明显,色差值为10.34。由此可见,印油渗化处纸张的变色,与印谱保存时间的长短不是呈线性关系,并非时代越久的印谱印油渗化处的变色越严重。变色程度受印泥自身质量以及所用油脂种类的影响更为突出。

《山阳印谱》与《对山楼印谱》,均为日本印谱,同样面临较为严重的印油渗化问题:成谱较晚的《对山楼印谱》,由于其纸张本身比较洁白,因此印油渗化位置的变色显得格外突出,色差值达14.54,变色最为严重;《山阳印谱》印油渗化处的色差值也高达10.34。由此可见,印油渗化问题是许多使用印泥制作的印谱面临的共同难题,中日印谱中均存在这一病害。

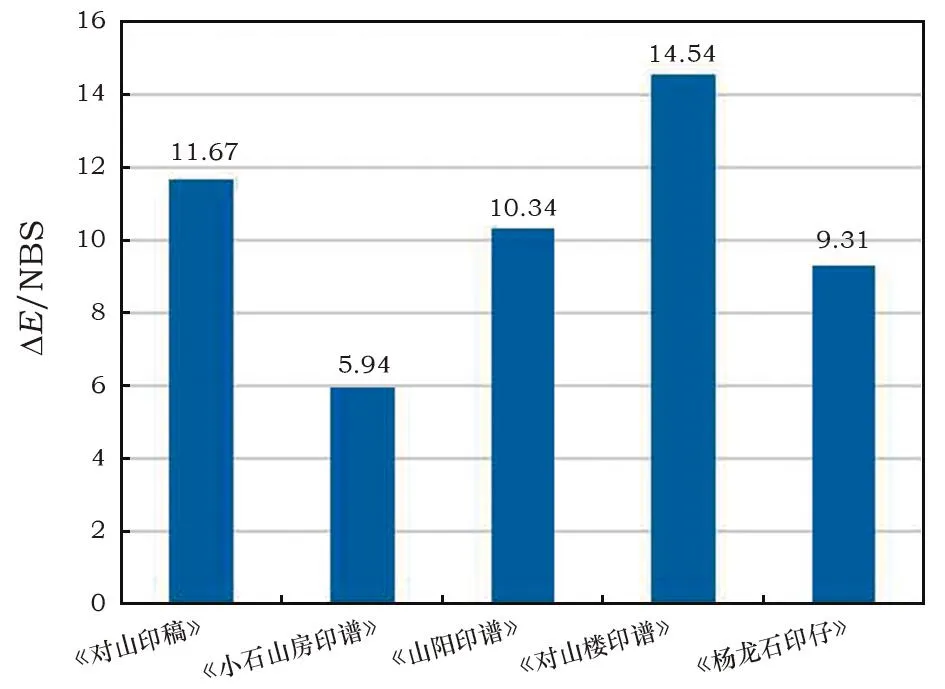

2.1.2pH值 印油渗化导致纸张变色,为了解这种变色是否伴随着酸化,对五部印谱实物样品进行酸碱度测定。分别选取印谱样品中纸张空白位置、印油渗化位置、边缘酸化位置作为测量位置(图2)。测定结果见表3。

图2 pH值测量位置Fig.2 Positions for pH value measurement

表3 印谱实物样品不同位置pH值Table 3 pH values at different positions of the samples

结果表明,印谱实物样品普遍呈现出纸张空白位置pH值>印油渗化位置pH值>边缘酸化位置pH值的规律。一般而言,古籍的天头、地脚、书口位置,由于长期暴露在外,更容易接触空气中的灰尘、有害气体、水分等物质以及光线的照射,这加速了这些位置纸张的酸化,使其pH值较低[11]。印油渗化位置,围绕在印蜕四周,或渗透到印蜕背后的空白书页中,所处位置均为书页的中间部分,较少接触空气,受外界环境影响较小,但印油渗化位置的pH值普遍低于空白位置的pH值;此外,同一部印谱中印油渗化位置的pH值与印油颜色有一定的相关性——印油渗化位置颜色越深,其pH越低。由此推断,印油渗化位置的酸化,也可能对纸张造成了一定的破坏,加速了纸张的酸化。印油渗化问题,不仅影响印谱的美观,而且导致纸张pH值降低,是影响印谱长期保存的不利因素,需引起重视。

2.2 模拟实验样品

对印谱实物的初步分析,揭示了印油老化与变色和酸化存在相关性,为了进一步研究各种印油的上述特性及其与环境,特别是温湿度的关系,制作了模拟样品,进行加速老化实验。

2.2.1色差 采用色差法对老化前后的油脂涂布纸张样品进行比较,可以判断不同油脂在老化过程中的变色情况,有助于增进对印油病害的认识。

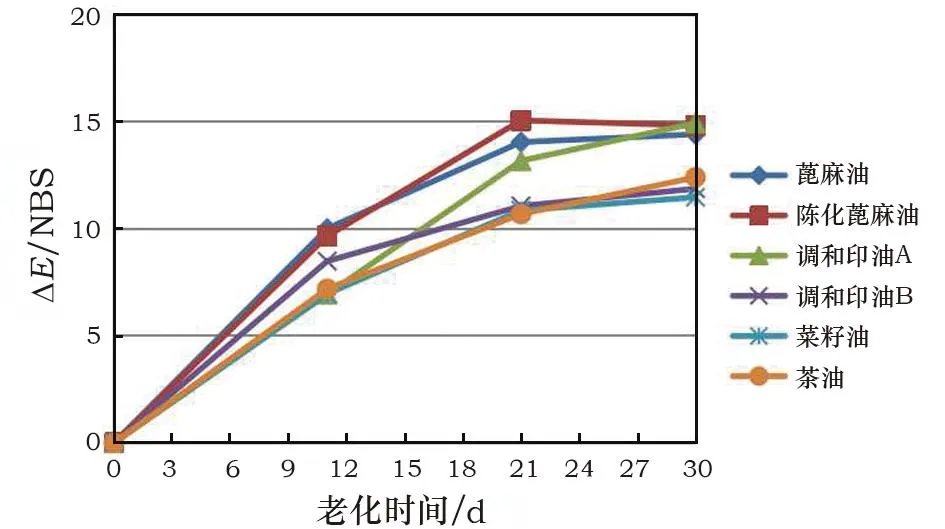

实验中所涉及的蓖麻油、陈化蓖麻油、调和印油A、调和印油B、菜籽油、茶油等六种油脂涂布纸张样品在自然老化、干热老化、湿热老化30 d后,其色差情况如图3~图5所示。

图3 不同油脂涂布纸张样品自然老化30 d色差变化Fig.3 Chromatic aberrations of different samples during 30 days of natural aging

图4 不同油脂涂布纸张样品干热老化30 d色差变化Fig.4 Chromatic aberrations of different samples during 30 days of dry heat treatment

图5 不同油脂涂布纸张样品湿热老化30 d色差变化Fig.5 Chromatic aberrations of different samples during 30 days of moist heat treatment

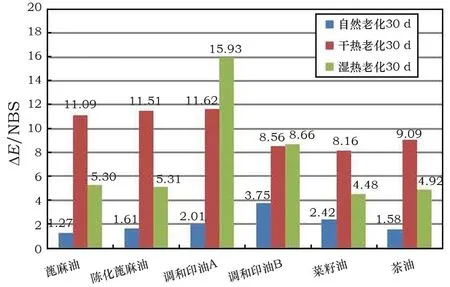

综合而言:自然老化30 d后的油脂涂布纸张样品(本节以下简称为“涂油样品”)的色差值最小,大多在4以下;干热老化30 d后的涂油样品色差值较大,均超过11;湿热老化30 d后的涂油样品色差值之间差异较大——调和印油A和调和印油B色差值分别为16.89、9.61,其他四种涂油样品色差值在6左右,即调和印油涂油样品在湿热老化条件下变色更为明显。为了更准确地评估油脂老化后变色程度,去除纸张变色的影响,将油脂老前后的色差值减去空白连史纸老化前后的色差值,其结果如图6所示。

图6 去除纸张影响后的各类涂油样品老化后色差变化Fig.6 Chromatic aberrations of different samples after three aging treatments without paper influence

结果表明,六种油脂在干热老化条件下都会呈现出明显的变色情况,其中蓖麻油、陈化蓖麻油、茶油、菜籽油等四种纯油脂,干热老化后色差值明显大于湿热老化和自然老化的样品。印泥中常用的蓖麻油及其陈化产品,在抗热老化变色能力上,并不如茶油和菜籽油,因此变色问题更为严重。陈化蓖麻油和普通蓖麻油两者老化后的变色程度接近,尽管陈化蓖麻油经过了脱色处理,但是在抗老化变色方面,并未显出明显的优势。两种调和印油,在湿热老化条件下,变色程度明显大于其他四种纯油脂。

由此可见,尽管古人已发现了印泥中油脂变色的问题,并通过改变油脂种类、实施陈化处理、添加辅料等多种办法改善印油性能,并形成了成熟的印油处理工艺,但是直到现在,印油变色问题仍没有被彻底解决。

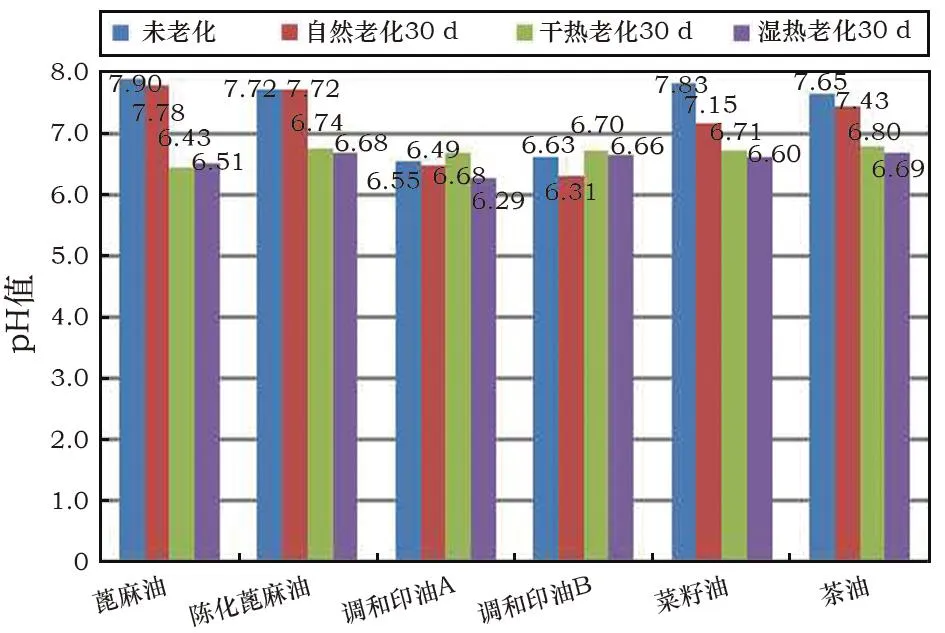

2.2.2pH值 纸张酸化会导致纤维素水解,纸张机械强度下降,严重情况下会造成纸张的脆化、粉化。本实验测定了未经老化、自然老化30 d、干热老化30 d和湿热老化30 d的涂油样品的pH值,结果如图7所示。

图7 各类涂油样品pH值Fig.7 pH values of different samples

结果表明,由蓖麻油、陈化蓖麻油、菜籽油、茶油等四种纯油脂制作的涂油样品,在酸碱度上的规律比较相似:短时间的自然老化对其影响不大,油脂pH值虽然下降但依然呈弱碱性;但采用干热或湿热老化的方法加速老化30 d,四种纯油脂的涂油样品均从弱碱性变为弱酸性。相比而言,陈化蓖麻油比新鲜蓖麻油性质稳定,说明在印泥制作工艺中,晾晒蓖麻油等脱色处理方式有助于改善蓖麻油的抗酸化性能。调和印油A和调和印油B的涂油样品,两者本身就呈弱酸性,加速老化30 d后,pH值波动不明显,依然呈弱酸性,pH值在6到7之间;两者为调和印油,虽然是以蓖麻油为主体,但是会加入蜡等物质增加黏稠度,这也导致了印油本身pH值偏低。综合而言,几种油脂在老化后都呈弱酸性,不利于纸张的长久保存。

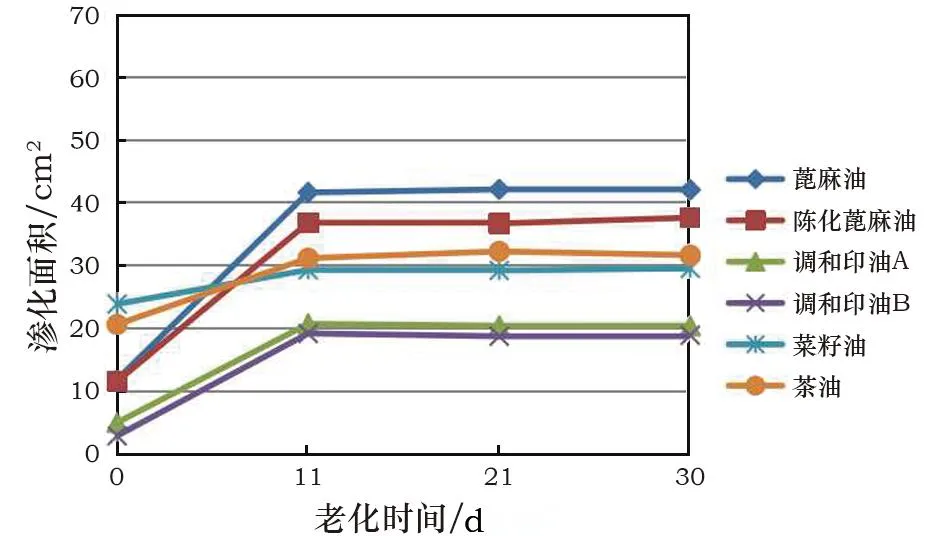

2.2.3渗化面积 渗化面积是指油脂在老化过程中向四周扩散的面积。对不同油脂样品的渗化面积进行测量,其目的在于判断不同油脂在老化过程中的渗化程度,进而判断油脂在印泥中的适用性。经过30 d自然老化、干热老化和湿热老化后,六种油脂的渗化情况如图8~图10所示。

图8 不同油脂自然老化30 d渗化面积Fig.8 Diffusion areas of different samples during 30 days of natural aging

图9 不同油脂干热老化30 d渗化面积Fig.9 Diffusion areas of different samples during 30 days of dry heat treatment

图10 不同油脂湿热老化30 d渗化面积Fig.10 Diffusion areas of different samples during 30 days of moist heat treatment

油脂的渗化面积能反映不同油脂的性能差异。静置2 d后,菜籽油的渗化面积最大,茶油次之,两者均在20 cm2以上;蓖麻油渗化面积比陈化蓖麻油略高,两者在10 cm2以上;两种调和印油的渗化面积明显小于其他四种油脂,在5 cm2左右。

这种差异与油脂的形态和黏度直接相关。蓖麻油、陈化蓖麻油、菜籽油和茶油四种纯油脂均为液体状,流动性比较好。菜籽油的渗化程度高于其他油脂,也与古人“菜油性走”的结论相一致。蓖麻油和陈化蓖麻油相比较,陈化蓖麻油的渗化面积略小于蓖麻油,说明对蓖麻油的陈化处理,不仅起到了脱酸脱色等作用,也增加了其黏性。对于调和印油A、调和印油B两种调和印油,为增加其黏度,使用了蜡等添加剂,两者在常温下均呈膏状,不具有流动性,因此渗化问题不明显。

在自然老化条件下,菜籽油和茶油的渗化面积最大,但蓖麻油和陈化蓖麻油的渗化面积呈现了较为明显的上升趋势,调和印油A和调和印油B的渗化面积最小。干热老化30 d后,蓖麻油和陈化蓖麻油的渗化面积最大,茶油和菜籽油的渗化面积次之,调和印油A和调和印油B渗化面积最小。湿热老化30 d时,蓖麻油和陈化蓖麻油的渗化面积分别为57.91 cm2和61.43 cm2——陈化蓖麻油是湿热老化后渗化面积最大的油脂。

蓖麻油和陈化蓖麻油,在干热老化和湿热老化30 d后,两者的渗化面积均明显增加;即使在自然老化情况下,渗化面积也一直呈上升趋势。说明蓖麻油和陈化蓖麻油,虽然黏度比较高,在初期渗化问题不明显,但是抗老化性能不佳,特别是在高温高湿的情况下表现更为明显。这也与大量历代印谱中存在印油渗化类病害的现象相一致。

2.3 油脂老化成分分析

通过模拟实验发现,油脂在老化过程中,色差、pH值等出现了不同程度的变化,也存在一定的渗化问题。为了探讨这些变化背后的原因,使用气相色谱-质谱(GC-MS)联用技术对油脂老化后成分的变化进行分析。这一技术在油脂检测中应用比较广泛,对于非挥发性的油脂,常常需要在分析前进行衍生化处理,如甲酯化法(将高沸点不易挥发的甘油三酯通过甲酯化反应生成相应的低沸点易挥发汽化的脂肪酸甲酯)[12]。本研究中对油脂样品进行分析时,也采用甲酯化法。

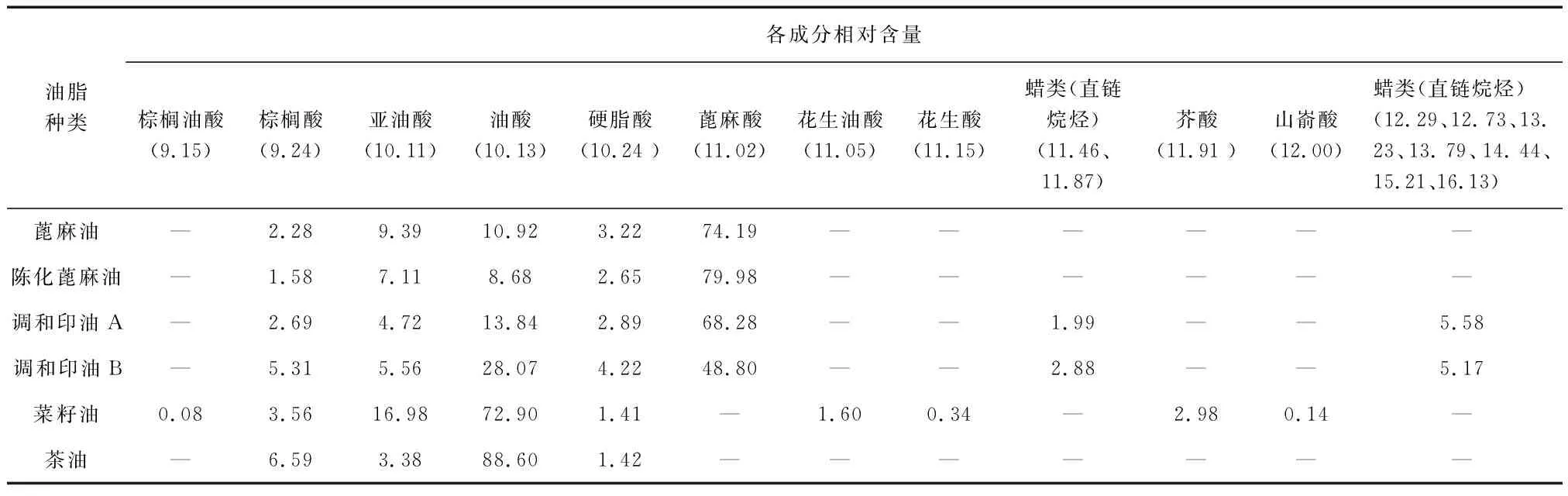

2.3.1油脂样品 为了对比蓖麻油、陈化蓖麻油、调和印油A、调和印油B、菜籽油、茶油中的具体成分,采用气相色谱-质谱联用技术,对这六种油脂样品进行分析。根据样品中不同成分保留时间的不同,通过质谱库与已知物质相对比,得到各样品所含成分。六种油脂样品所含成分与含量如表4所示。

表4 油脂样品成分与相对含量Table 4 Compositions and relative contents of oil samples (%)

GC-MS结果表明:蓖麻油、陈化蓖麻油以及调和印油A、调和印油B的主要成分是蓖麻酸,属于不饱和脂肪酸;菜籽油和茶油的主要成分是油酸,也属于不饱和脂肪酸。蓖麻酸属于羟基取代酸,“因为碳链中存在着一个羟基,所以它表现出很多独特的性质,例如黏度高,且随温度的变化小,相对密度较大。”[13]蓖麻酸的特殊性质使蓖麻油相比于其他植物油黏度较高,更适用于印泥制作。调和印油A和调和印油B,都是以蓖麻油为主要材料;但两种调和印油中油酸含量明显高于蓖麻油中油酸,而且还含有直链烷烃,说明这两种调和印油并非以纯蓖麻油做基底,而是在蓖麻油中又加入了其他油脂,然后再加入蜡以增加稠度。

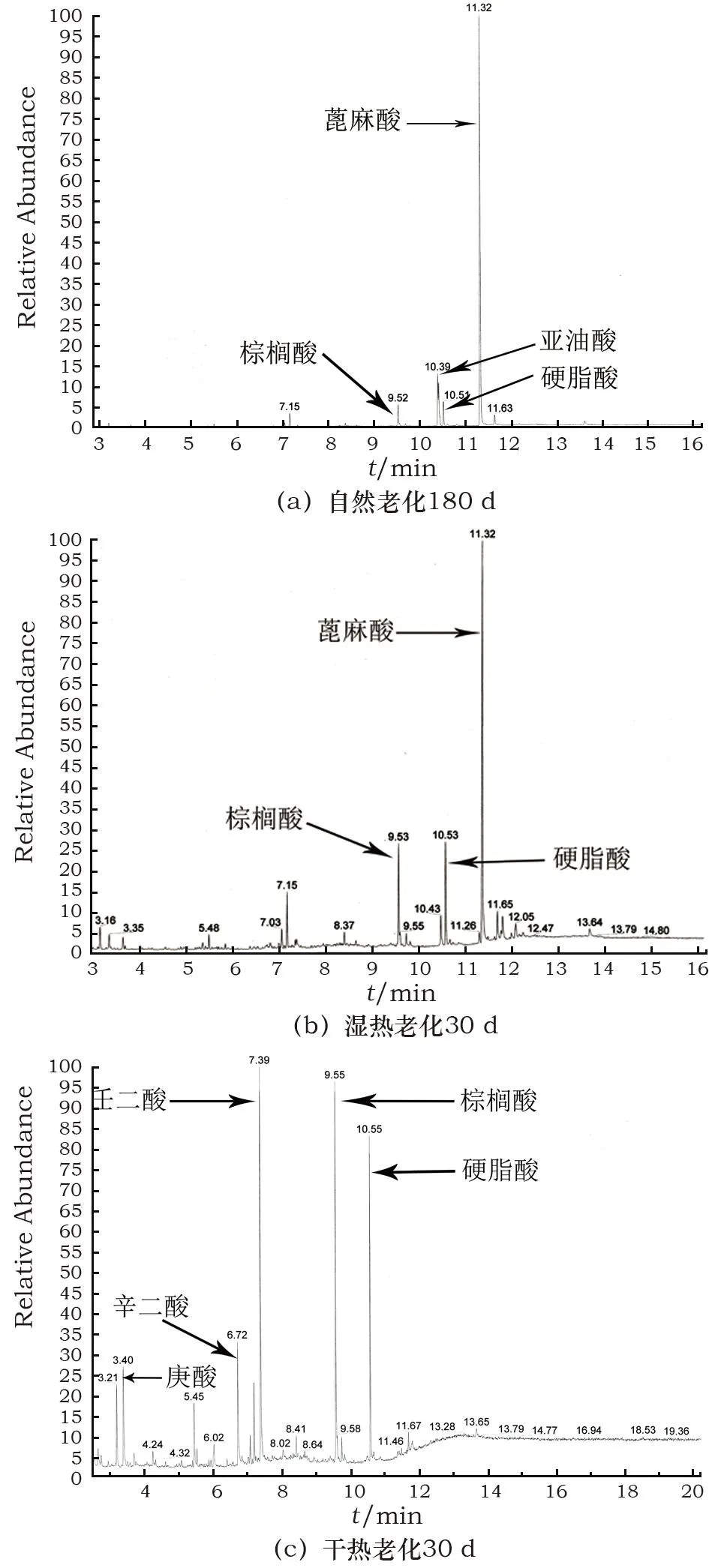

2.3.2油脂涂布纸张样品 对印油老化的成因和危害进行正确评估,需要了解油脂在与纸张结合之后,在老化过程中会发生怎样的变化,这种变化对纸张又会产生什么影响。因此,将六种油脂涂布纸张样品(以下简称“涂油样品”)分别进行自然老化180 d、干热老化30 d、湿热老化30 d,然后进行GC-MS分析,并与油脂样品进行对比。以陈化蓖麻油为例,其涂油样品自然老化、湿热老化、干热老化后总离子流图如图11所示。

图11 陈化蓖麻油涂布纸张样品老化后的总离子流图Fig.11 Total ion chromatograms of matured castor oil- applied samples after aging treatments

对比陈化蓖麻油样品和其自然老化180 d的涂油样品发现:油脂样品蓖麻酸含量为79.98%,而自然老化样品中,蓖麻酸含量为77.63%,略有降低;油脂样品中硬脂酸含量为2.65%,棕榈酸含量为1.58%,而自然老化样品中分别为3.68%和3.28%,略有上升。在湿热老化30 d的涂油样品中,蓖麻酸(59.17%)含量明显降低,但棕榈酸(12.00%)和硬脂酸(13.50%)两种饱和脂肪酸的含量增加;湿热老化后,陈化蓖麻油中还形成了新的壬二酸(1.06%)等二元羧酸。此外,干热老化30 d的涂油样品所含成分明显不同:含量最高的三种分别是壬二酸(26.38%)、棕榈酸(24.16%)和硬脂酸(19.64%);原本存在的蓖麻酸、油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸已消失不见。

由此说明:油脂在自然放置条件下,油脂中的不饱和脂肪酸所占比例略有降低;在湿热老化和干热老化条件下,油脂中的不饱和脂肪酸含量明显降低。研究表明,60℃加速氧化会导致油脂中的不饱和脂肪酸含量下降,引起油脂的氧化变质[14]。油脂的氧化过程主要是油脂中的不饱和脂肪酸因为碳碳双键被氧化,形成不稳定的氢过氧化物,然后又进一步氧化、断裂形成断链的醛、酮物质,羰基化合物再氧化形成酸,这一过程称为油脂的氧化酸败。亚油酸在氧化过程中,会不断分解成挥发性的醛、酮、醇、呋喃等(如己醛、庚醛、反-2-庚烯醛等)。

在陈化蓖麻油样品及其自然老化180 d的涂油样品中,均没有出现壬二酸;在湿热老化30 d的涂油样品中,含有少量壬二酸(1.06%);在干热老化30 d的涂油样品中,壬二酸含量已达26.38%,成为样品中含量最高的成分。壬二酸是一种二元酸,主要用于尼龙、润滑油制备以及医药方面,目前主要采用天然植物油(如茶油、菜籽油、棉籽油、蓖麻油等)制备壬二酸,通过氧化裂解这些植物油中的油酸、亚油酸、芥酸、蓖麻酸等不饱和脂肪酸的碳碳双键,得到壬二酸[15-16]。由此说明,壬二酸是陈化蓖麻油氧化的产物——蓖麻油中的蓖麻酸等不饱和脂肪酸在氧化后生成了壬二酸等羧酸。

陈化蓖麻油中的蓖麻酸在干热老化后已完全氧化,导致了陈化蓖麻油性质的变化。蓖麻酸的碳链中存在一个羟基,作为一种含有羟基的植物油,蓖麻油呈现出了黏度高等独特性。但是在干热老化后,蓖麻酸转化为其他物质,丧失了蓖麻油原本的特性。

模拟实验结果显示,干热老化后的陈化蓖麻油涂油样品,会出现pH值降低的问题,涂油样品pH值由原来的7.72降低为6.74,变为弱酸性。这可能是由于干热老化后,陈化蓖麻油涂油样品中新生成了庚酸、辛酸、壬酸、花生酸以及庚二酸、辛二酸、壬二酸等脂肪族羧酸导致的。由于羧酸中羧基的氢可以离解为氢离子,因此显示酸性。羧酸的酸性强度用解离常数Ka或它的负对数pKa表示:Ka越大(或pKa越小)酸性越强。一般羧酸的pKa在3~5之间,属于弱酸性,例如:庚酸的pKa为4.89,辛酸的pKa为4.96。饱和二元羧酸比一元羧酸酸性强。油脂老化过程中新生成的一元羧酸、二元羧酸降低了陈化蓖麻油涂油样品的pH值。

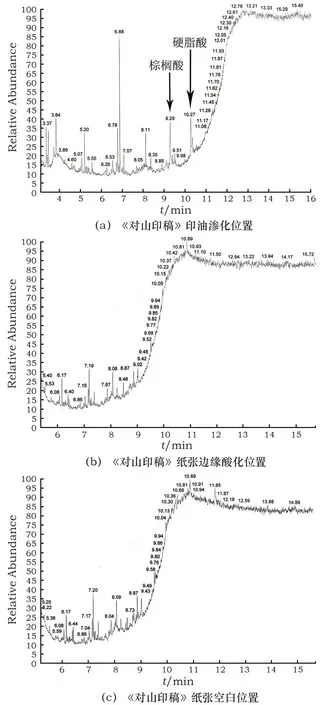

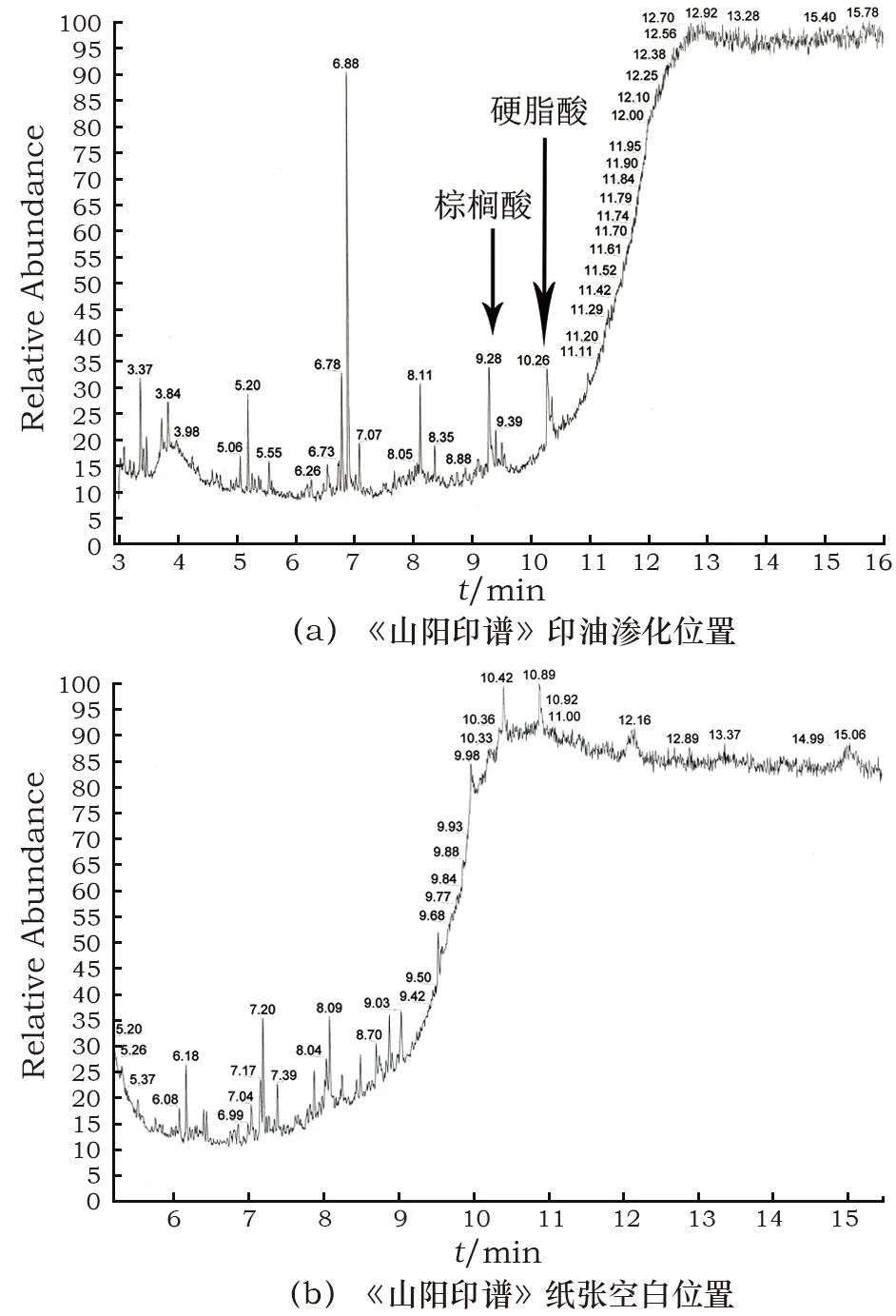

2.3.3印谱病害实物样品 在对模拟样品进行GC-MS分析的基础上,对存在印油渗化问题的印谱实物也进行GC-MS分析。五部印谱实物样品中,四部为原钤印谱,一部为锌版钤印印谱。原钤印谱中两部为清代印谱,两部为日本印谱。原钤印谱是最具代表性的印谱种类,为比较中日印谱所用材料的异同,分别选择清代原钤印谱《对山印稿》和日本原钤印谱《山阳印谱》为样品,从印油渗化位置、无印油位置分别取样分析(结果如图12和图13所示),并加以对比,以增进对印油渗化问题的认识。

图12 《对山印稿》总离子流图Fig.12 Total ion chromatograms of Duishan Yingao

图13 《山阳印谱》总离子流图Fig.13 Total ion chromatograms of Shanyang Yinpu

通过分析可知,在《对山印稿》印油渗化位置的总离子流图中:保留时间为9.29 min的峰代表棕榈酸,其含量为13.27%;保留时间为10.27 min的峰代表硬脂酸,其含量为10.89%,两者均为饱和脂肪酸。

《对山印稿》中,除印油渗化问题导致纸张变色之外,在书页的天头、地脚以及书口位置,易发生纸张的酸化,也导致颜色变黄。但是通过GC-MS分析发现,两者所含成分不同,书籍边缘酸化位置不含硬脂酸和棕榈酸,更接近纸张空白位置。由此说明,印油渗化问题和纸张酸化问题,造成纸张变色的机理应该有一定差异。

对《山阳印谱》印油渗化位置和纸张空白位置分别取样分析。结果显示,《山阳印谱》印油渗化位置的总离子流图与《对山印稿》类似,含有棕榈酸(12.47%)和硬脂酸(9.08%)。纸张空白位置不含油脂成分。

综合而言,通过采用气相色谱-质谱联用技术,对《对山印稿》《山阳印谱》中印油渗化位置、纸张空白位置和纸张酸化位置进行分析,结果显示在《对山印稿》和《山阳印谱》中,印油渗化位置的主要成分相同,均存在棕榈酸和硬脂酸。棕榈酸和硬脂酸为饱和脂肪酸,通过对模拟样品的分析发现,在未经老化的蓖麻油、陈化蓖麻油、调和印油A、调和印油B、菜籽油和茶油等样品中,只存在极少量的棕榈酸和硬脂酸。在干热老化后,油脂中的饱和脂肪酸——棕榈酸和硬脂酸的含量明显升高。《对山印稿》和《山阳印谱》的印油渗化位置纸张中含有棕榈酸和硬脂酸,说明在印油渗化位置均有油脂存在。但是尚无法推断《对山印稿》《山阳印谱》中所用油脂的具体种类。

《对山印稿》为清道光六年(1826年)的原钤本印谱;《山阳印谱》为日本印谱,出版于明治十二年(1879年),原钤本。两者制作时代和地点均不相同,但是两者的印油渗化位置所含主要成分相近,说明其印谱制作工艺和材料具有明显的相似性,所以印油渗化的原因也具有一定的相似性。

通过GC-MS分析发现,存在印油渗化问题的印谱,其渗化位置的纸张普遍含有棕榈酸和硬脂酸等饱和脂肪酸。根据模拟实验样品分析得知,油脂氧化过程中,不饱和脂肪酸含量降低,饱和脂肪酸含量增加。印泥中油脂的氧化,产生印油渗化问题,导致纸张的变色和pH值的下降。解决此问题,一方面可以从改善印油性能出发,通过对印油的处理,降低印油的氧化速度。这是印泥制作中一直探索的方向,例如对蓖麻油进行晾晒脱色等陈化处理、在印油中加入蜡以增加黏度等,但必须要在改善油脂抗氧化性能的同时,仍满足印泥制作的要求。另一方面可以从改善保存环境着手,模拟实验表明,湿热老化条件会加速油脂的渗化,而在干热老化条件下油脂变色明显。高温高湿条件都会导致油脂pH值降低。通过GC-MS分析发现,在干热老化条件下油脂中的不饱和脂肪酸蓖麻酸更容易氧化形成壬二酸等脂肪族羧酸。可见高温高湿条件会导致油脂的氧化,进而造成印油渗化等问题,因此在印谱保存中应合理控制环境温湿度,避免高温高湿的环境。

除预防性保护措施外,对已存在印油渗化问题的印谱进行保护处理也十分必要。通过清洗处理,可改善印油渗化位置纸张的变色问题,例如使用脱酸的方法提高渗化位置的pH值。

3 结 论

印谱是古籍中的特殊门类,由于制作工艺的独特性,会大量使用印泥。印泥中的油脂在老化过程中会出现渗化现象,表现为在印蜕四周形成黄色甚至棕色的油渍。经过测量发现,印油渗化问题会导致纸张变色以及pH值下降,不利于印谱的长久保存,因此印油渗化问题是印谱保护工作中需要关注的一类病害。

历史上,曾使用菜籽油、茶油、蓖麻油等不同油脂制作印泥。本研究选取在印泥中曾被使用的六种油脂进行模拟实验,结果发现在加速老化过程中,六种油脂都会出现明显的变色问题。蓖麻油、陈化蓖麻油、菜籽油、茶油等四种纯油脂在老化前呈弱碱性,加速老化后pH值下降,呈弱酸性;两种调和印油,本身呈弱酸性。

模拟实验结果还表明,在自然老化条件下,调和印油防渗化能力优于陈化蓖麻油,陈化蓖麻油优于新蓖麻油,新蓖麻油优于茶油、菜籽油。这与印泥制作发展史上对油脂的筛选和处理规律相一致。蓖麻酸的碳链中存在一个羟基,使蓖麻油呈现出了黏度高等独特性。但是随着老化过程中蓖麻酸的氧化,蓖麻油的特性丧失,高温下渗化问题突出。

通过GC-MS分析发现,干热老化后,油脂中的蓖麻酸、油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸含量下降。老化样品中出现了壬二酸、壬酸、庚二酸、庚酸等,导致了涂油样品pH值的下降。在《对山印稿》《山阳印谱》中的印油渗化位置检测到棕榈酸和硬脂酸等饱和脂肪酸的存在。

通过模拟实验还发现,目前印泥中常用的调和印油A和调和印油B,通过添加蜡等物质进行改良,很大程度上解决了印油渗化的问题,但是其pH值普遍偏低,呈弱酸性。这一问题虽然不会影响印谱的外观,但是会导致纸张的酸化,影响印谱的长久保存。在未来的印泥制作中,应特别注意印油调和后的pH值,尽量避免呈酸性。