老北京人语言中的忌讳

2024-01-03刘一达

刘一达,老北京人,笔名达城,著名京味儿作家,中国作家协会会员,北京作家协会第四届理事。

跟朋友到一个很体面的餐馆吃饭,服务员上菜的时候,我的一个朋友看了上菜的碟子一眼,突然面沉似水,把服务员喊住,让她去叫经理。

众人面面相觑,不知道发生了什么事儿,直到经理颠颠儿地跑过来,才知道原来餐厅犯了大忌,上菜的碟子是破边的。

老北京人讲究吃饭的家伙儿一定要完整,不怕旧,也不怕瓷器粗糙,但一定不能破边儿,更不能有裂纹儿。因为过去只有乞丐,也就是“叫花子”才用破了边的碗碟呢。

饭馆的经理是个年轻人,哪里懂这些,听我的朋友这么一说,才知道犯了忌讳,赶紧赔礼道歉,并且让服务员立马儿换碟子,而且重新炒了一个菜。

老北京人在日常生活中的忌讳很多,除了家里要摆什么和不能摆什么,平时身上要戴什么和不能戴什么以外,最主要的忌讳是不能说不吉利的话。

不吉利的话很多,比如杀啊、死啊、老啦、离啦、完啦等词儿,人们说话的时候都要回避,好在汉语的语言丰富,换一个词可以替代。

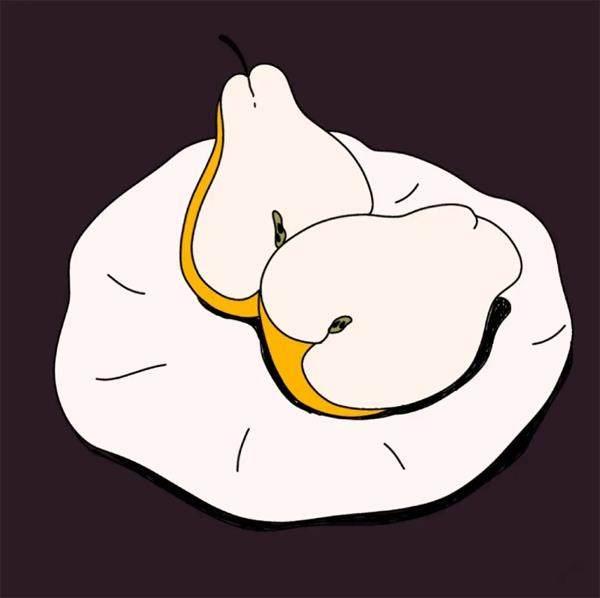

梨,是中国特有的水果,含有多种营养,水分含量也多,吃梨可以解渴,还可以去咳平喘,是北京人喜欢吃的水果。不过,人们自己买梨自己吃没问题,您要是到亲戚家或朋友家串门儿,却不能送梨,因为梨的谐音是离开的“离”。

您的朋友病了,您去看他,送给他几斤梨,这就犯了北京人的大忌:干吗?您来看我,是要跟我“分离”呀?

老北京人不“分梨”

由于梨是“离”的谐音,在老北京人的口语里犯忌,所以,平时人们吃梨,一个梨只能一个人吃。一个梨两个人吃行不行?不行,北京的三岁小孩儿都知道“二人不吃梨”。三个人吃梨行不行?也不行,因为吃的还是“离”。所以,如果梨太大,一个人吃不下,老北京人只好把梨削成片儿,放在碟里,用竹签或叉子叉着吃。

老北京人忌讳说凶狠毒辣、死亡这样的词,杀,老北京的满族人要说“省”,读音是“醒”。杀猪,老北京的满族人要说“省猪”。跟杀有关的,比如“杀头”“斩首”,北京人会说“脑袋搬家”“头朝下”“脑袋挨地了”“痛快一下”等。“枪毙”也是不吉利的词,北京人忌讳说,所以会把“枪毙”说成“吃黑枣儿”;“坐牢”,北京人会说“啃窝头去了”“进去了”,等等。

老北京人忌讳说“蛋”字。在北京话里,沾“蛋”字的词儿几乎都是骂人的,比如混蛋、滚蛋、傻蛋、扯蛋、王八蛋等。正因为如此,老北京人平时说话很少带“蛋”字,鸡蛋,北京人叫“白果”或者说“鸡子儿”。

记得有一年,我陪一位南方来的朋友到饭馆吃饭,他拿起菜谱,点了个“摊黄菜”。等到这菜上了桌,他不禁哑然失笑,把服务员叫过来问道:“我要的是‘摊黄菜’呀?”服务员告诉他:“这就是‘摊黄菜’。”“这怎么是‘黄菜’?”他十分不解地说。“你看,鸡蛋摊出来是不是黄澄澄的,像黄菜?”我笑着给他解释,因为老北京人忌讳说“蛋”字,所以才把摊鸡蛋叫“摊黄菜”。他听了恍然大悟,原来他以为“黄菜”,是南方的黄花菜。不过,他迟疑了一下说:“这名字好听,却令人费解,为什么不直截了当呢?”我说:“这就是老北京人重老礼儿、讲文明的一例。”

其实,老北京人不光是鸡蛋不说鸡蛋,叫“白果儿”,还把跟“蛋”有关的字,也找好听的字给顶替了。比如鸭蛋做的皮蛋,南方人这么叫吧?到了北京人这儿,皮蛋就改叫“松花”了。再比如,鸡蛋糕,过去叫“槽子糕”;鸡蛋炒黄花木耳,叫“木樨肉”;鸡蛋汤叫“甩果汤”,等等。

老北京人还忌讳说“完”字。“完”,就是结束了,玩完了,没有了。所以,老北京人管汆丸子,叫“狮子头”,实在怕人听不懂,在“丸子”前边加上“四喜”俩字,用“喜”来“冲”这个“完”的字音。

关于“完”字的忌讳,最有意思的是末代皇帝溥仪登基的故事。

清光绪三十四年(1908年)十月二十日,溥仪的父亲醇亲王载沣,接到慈禧太后的懿旨,让他的三岁儿子溥仪继承皇位。次日,溥仪离府进宫,但第二天,光绪皇帝就驾崩了,紧接着第三天,慈禧太后也呜呼了,俩人前后脚。

当时,光绪的灵柩停在了乾清宫,慈禧的灵柩停在了皇级殿,两丧并祭,按老北京人的讲儿,这本身就不是吉兆。他们二人的丧礼结束不到一个月,十一月初九,溥仪的登基大典在太和殿举行。

北京人把攤鸡蛋叫作“摊黄菜”

四喜丸子

三岁的孩子懂什么事儿呀!他当皇上,完全像个木偶任人摆布。溥仪的晚年,在《我的前半生》里回忆道:“我被他们折腾了半天,加上那天天气奇冷,因此,当他们把我抬到太和殿,放到又高又大的宝座上的时候,早超过了我的耐性限度。我父亲单膝侧身跪在宝座下面,双手扶我,不叫我乱动,我却挣扎着哭喊:‘我不挨这儿,我要回家!我不挨这儿,我要回家!’父亲急得满头是汗,文武百官的三跪九叩没完没了,我的哭叫也越来越响,我父亲只好哄我说:‘别哭,别哭,快完了。快完了!’”

典礼结束后,文武百官對载沣的这句话议论纷纷,认为他说的“快完了”是犯了大忌,当然也是不祥之兆,等于说溥仪的皇位,甚至大清帝国快完了。果不其然,大清帝国在三年之后就被推翻了。京城的老百姓似乎从这件事上,又找到了不能说“完”字的理由。

其实,大清帝国到了溥仪这儿,已经气数到头儿了,溥仪他爹不说“快完了”,大清帝国也照样完。两者没有什么必然的联系。

老北京有句顺口溜儿:“桑皂杜梨槐,不进阴阳宅。”

桑是桑树,因为跟“丧”是谐音,所以被老北京人给打入“另册”。“阳宅”,也就是自己住的院子里不能种,“阴宅”,家里的坟地也不能种。

“皂”,是黑的意思。“皂”有两种解释,一种是皂树,花落后会结出果荚,也叫皂角,深褐色,可入药,也可当染料,染发、染衣服。因为树皮是深褐色,被北京人认为不吉利。“皂”的另一种解释是,所有黑色的树,都不吉利,所以“不进阴阳宅”。

杜,是杜仲,这本来是药材,树生长较快,喜温耐寒,素以安泰敦厚著称。北方的院里种它,枝繁叶茂,可以遮阳蔽日。但杜仲的“杜”字,在老北京是个忌讳词儿。“杜”与“度”是谐音。“度”的字义有“过去”“过”的含义,比如僧人劝常人出家当和尚或尼姑,叫“度人”,出家叫“剃度”,人死了叫“超度”。所以,“度”被北京人视为不吉利,自然,杜仲树也跟着倒了霉。

梨,甭说了,除了自己吃,跟别人都不能一起吃,这些忌讳自然会殃及到梨树。您想,住的院里种梨树,您不得天天看着它?没辙,就因为名儿叫得不受听,好好儿的梨树就被打入了“另册”。

槐树,是北京的市树,北京的街道、宫苑、寺庙都可以看到它的身影,但唯独住家的院里忌讳种槐树,这主要是跟“槐”是“坏”的谐音有关。

人们都喜欢和追求好的事物,谁喜欢“坏”呢?所以,即便是市树,在老北京人这儿也不招待见。

不过,我倒觉得北京人院里不种国槐,跟国槐爱生虫子有关。我小的时候,胡同里种的多是槐树,一到夏天,树上就会生出许多嘴里能吐长丝的虫子,悬吊在树上。胡同里的人管这种虫子叫“吊死鬼”。您想,谁愿意住的院子有“吊死鬼”呀?

当然,这些忌讳都是老事年间的事了,现代人已经不太在乎有些忌讳了。

不过,有些民间的忌讳作为一种民俗,人们还是把它当回事儿的,例如在语言上的一些忌讳词儿,不能随便说“死”呀、“蛋”呀、“坏”呀,等等。

国槐

忌讳作为一种礼貌和礼数,现在的北京人还是很讲究的,您或许从这些忌讳中,能感觉到老北京的文化内涵。

编辑 宋冰华