高校智慧后勤背景下基于信息匹配的丢拾管理系统设计探析——以中国海洋大学为例

2023-12-01徐立翔

杨 静 徐立翔

高校智慧后勤背景下基于信息匹配的丢拾管理系统设计探析——以中国海洋大学为例

杨 静 徐立翔

[中国海洋大学]

高校人员基数大、流动性强,物品丢失情况时有发生。随着信息化系统建设的不断健全和完善,很多高校后勤或网络信息部门发布了校园丢拾管理系统(以下简称丢拾系统),这些丢拾系统虽对师生有一定帮助,但收效甚微。针对此问题,文章对校园失物情况、丢拾系统运行中遇到的困难和问题,以及师生对系统的功能需求和性能需求进行分析,并基于信息匹配,对丢拾系统进行功能再造、流程优化,以期实现图文识别、信息匹配、线上通知等的自动化、便捷化。

失物招领;丢拾管理系统;信息匹配;图文识别

一、项目背景

学校里丢失物品现象极为普遍,后勤和网络部门的管理平台以及论坛、贴吧、表白墙内经常可见各类寻物和招领启事。新时期学校规模扩张,开启多校区教学模式,校区间交流活动增多,但是在实际中,由于丢拾系统设置不集中、功能效用各异,加之学校地域覆盖范围大、失物较小、失物保管地较分散等原因,导致失物寻回率不是很高,且经常出现捡拾到东西无处归还的情况。因此,校内急需有一个统一的、信息对称的丢拾管理系统,以利于师生及时发布和收取相关消息,快速、简捷地完成失物归还。

二、现况分析

为深入了解师生丢失物品类型、寻找失物途径等相关情况,本课题组通过问卷调查、分析既有丢拾系统信息等方式对近半年来相关渠道的数据进行了收集整理,并对中国海洋大学校园不同主体的管理情况进行调查,对校内各渠道失物寻回率有了初步了解。

(一)学校失物类型及寻回途径

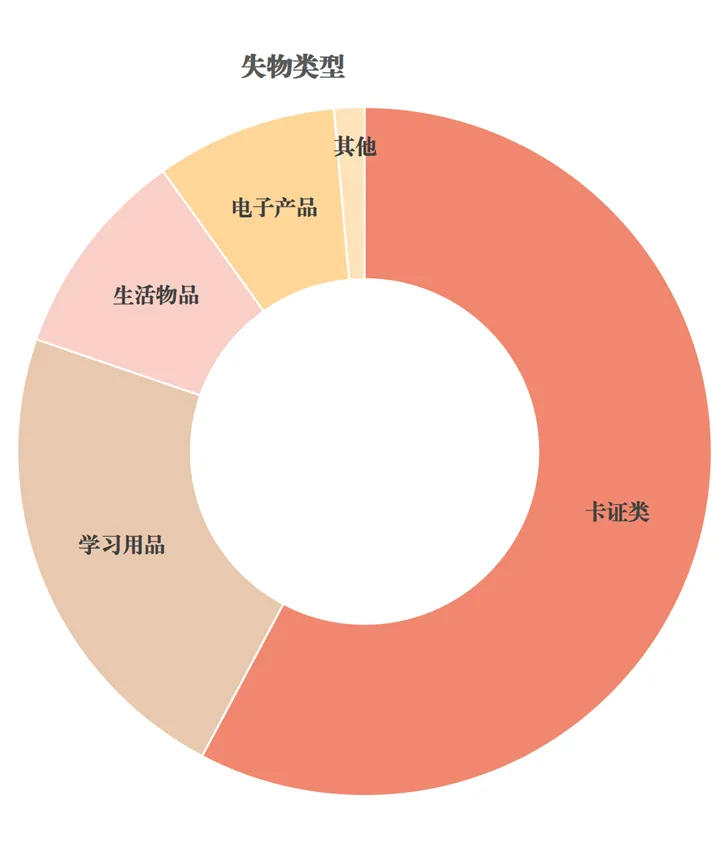

如图1所示,通过分析获知,学校师生失物多以卡证、学习用品为主,其余有电子产品以及钥匙、背包、伞、饰品等生活物品。

图1 失物类型示意图

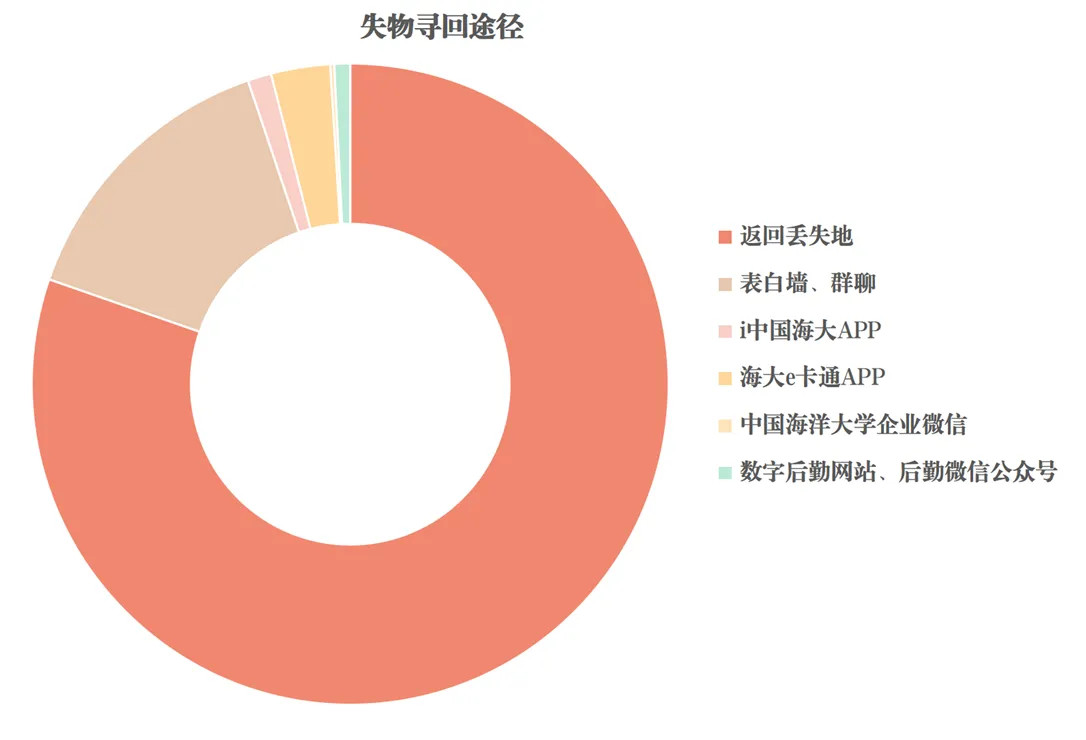

如图2所示,失主中有超八成的人在丢失物品后会返回疑似丢失地点寻找,有近一成半的人会通过表白墙、群聊寻找,剩余少数的人会通过中国海大APP、海大e卡通APP、中国海洋大学企业微信、数字后勤网站、后勤微信公众号等线上平台的丢拾系统发布寻物或者招领信息。其中,海大e卡通App中智能卡招领信息占比98%,发布者均为学校网络中心服务大厅客服人员。另据统计,只有极个别的失主会同时通过上述多种线上渠道试图寻回失物。

图2 失物寻回途径示意图

(二)失物捡拾情况

失物被捡拾后,大多被集中寄存在网络信息部门服务大厅、学生公寓值班室、生活区门卫岗亭、后勤服务大厅,以及教学区、食堂、浴室、超市、班车停靠点等场所的失物招领处,等待失主自行寻找。据不完全统计,此类失物的寻回率尚未达60%,其中还包括了捡拾者自行与失主联系,并交还失物的情况。另有不足5%的捡拾者会根据失物上的可辨识信息,主动与失主联系。

此外,在失物中有一类比较特殊,即价值较高的电子产品。这类物品在丢失后极短时间无法寻回的情况下,失主一般会向保卫处提出协助解决诉求,就不再通过其他渠道进行寻回。

(三)失物寻回率不高的原因分析

通过走访和调研发现,造成校园失物寻回率不高的原因大致有五:一是失物寄存点相对分散,特别对现代大学生来说,他们会在寻找难度和失物价值两者之间去平衡,有些认为付出的代价超出失物价值时,便会中止寻找意图;二是线上平台虽然信息发布相对便捷,但在师生范围内的知晓度不高;三是校内存在多个丢拾系统,发布途径多,必然导致招领和寻物分散,出现信息不对称;四是失物的捡拾人不一,在失物招领和保管方面的难度较大,个别捡拾人的社会责任意识尚待提高;五是既有丢拾系统建设功能性不强,缺乏及时互动,不少师生在发布信息后就很少再回头翻看。

三、系统设计概要

(一)总体思路

利用信息匹配技术,优化改进现有平台,搭建起包含信息发布和查找、关键词搜索、图片文字识别、短信微信通知等功能于一体的丢拾系统,提高平台知晓率和利用率,实现失物管理统一化、规则化和互联互通,有效避免信息分流,并建立一套合理的长期无人认领的失物处理方案。

(二)功能设计

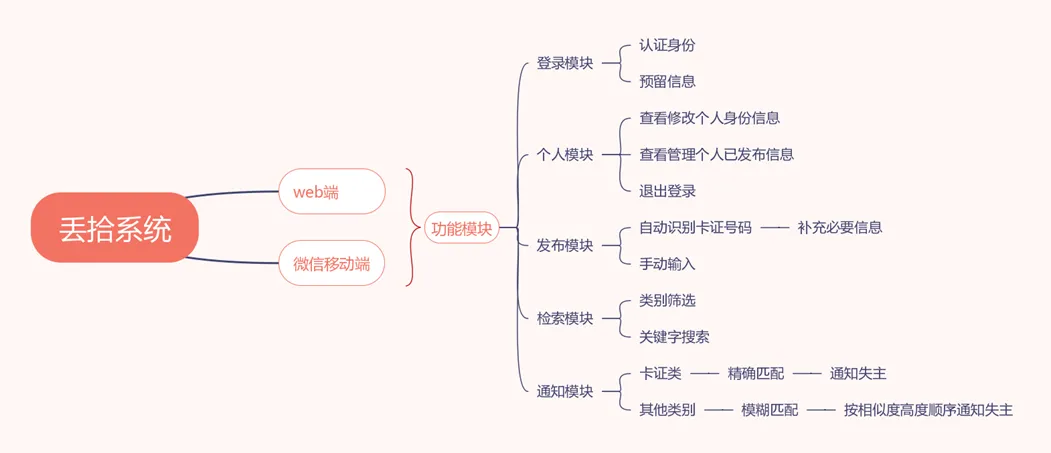

采用web端与微信移动端相结合的方式,明确应用环境,丢拾双方可以在信息发布时可以根据是否为卡证类失物,做出自动识别或手动输入的选择。对于卡证类失物,系统可以根据识别出的证件号码等信息,自动进行匹配,并向相应的失主发出通知;对于非卡证类失物,也可以根据其外部特征等,对丢拾用户双方的信息进行模糊匹配,并向失主发出疑似失物的通知。

图3 丢拾系统功能模块设计图

系统功能模块设计(如图3所示),具体如下:

1.普通用户

(1)登录模块:师生通过门户认证或微信登录系统,发布失物招领或者寻物信息。第一次登录时,用户需注册授权系统获取其学工号、手机号、微信头像和昵称等信息。如果用户未曾登录过本系统,则默认为学校学工系统数据库内的学工号、手机号等相关信息,以便于在之后的匹配过程中保证通知范围。

(2)发布模块:用户登录系统成功后,用户根据失物是否为卡证类物品对发布方式进行选择。卡证类的捡拾者、存有卡证照片的失主,上传带有号码的卡证照片,选择“自动识别”方式,填写好丢失地点、保管地点、丢拾时间等,系统对卡证号码进行识别,通过规则检测确认信息合法无误后,即可自动生成表单;其余情况可以选择“手动输入”,并可选择对失物的形状、颜色、纹理、尺寸等进行补充性填写和描述。

(3)检索模块:用户可以在登录后,通过失物类别筛选系统已发布的相关丢拾信息,点击进入查看失物细节,也可以通过输入关键词来搜索相关失物。

(4)通知模块:经识别卡证类失物中的号码信息,精确匹配到失主,向对应的师生发送提示短信或者微信;针对其他失物,系统自动对丢拾双方发布的信息进行图形或者文字模糊匹配,向失主发送提示短信或微信,内容超过一定百分比相似度的所有失物信息链接,按照相似度从高到底依次排列。以上短信或者微信,为用户在登录系统时所留的信息或学工系统内的关联信息。

如失物在一定时期内无人认领,则系统会自动向捡拾者发出通知,请其将失物于限定日期内送至后勤服务大厅。

(5)个人中心模块:用户可以在登录后,进入该模块查看或者修改个人信息,并查看和管理个人已发布的信息,或退出登录。

2.系统管理员

此类身份拥有该系统的最高管理权限,主要面向开发人员或者单位主要负责人开放。其权限包含查看注册用户列表、修改用户信息、删除恶意用户及发布的信息,以及物品寻回状态等。

四、技术实现

(一)信息填报

1.类别预设

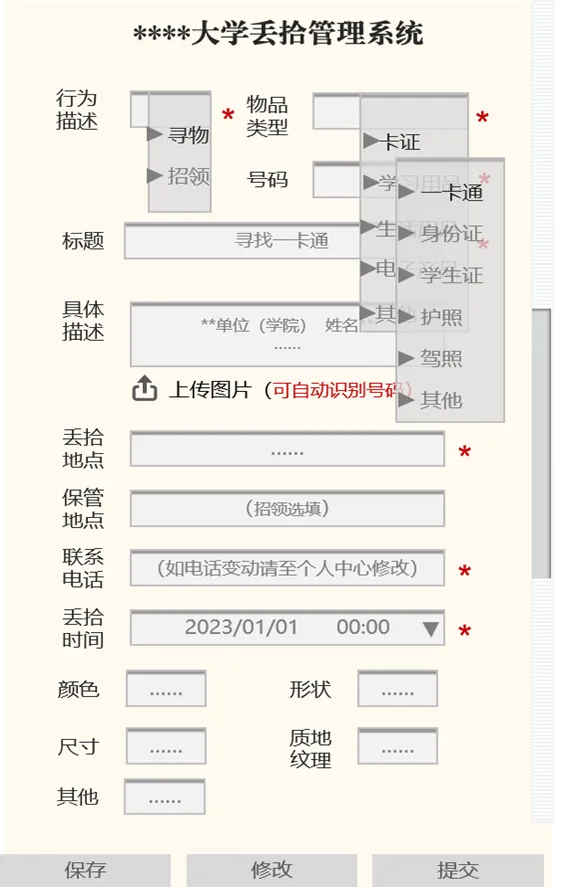

为方便用户填报信息、筛选失物,利于搜索引擎发挥高效作用,根据前期调研数据,对行为描述进行预设,分为寻物和招领两类;对失物类型进行预设,分为卡证、学习用品、生活用品、电子产品、其他。其中对卡证类进行二次分类预设,分为一卡通、身份证、学生证、护照、驾照和其他。

2.页面设计

图4 丢拾系统页面设计

页面设计如图4所示,整体简洁、明了,内容包含行为描述、物品类型、号码、标题、丢拾地点、联系电话、丢拾时间、保管地点、具体描述、颜色、形状、尺寸、质地纹理、其他14项,其中前七项为必填项,后七项为选填项(方便在对非卡证类失物进行模糊匹配时,进一步提高精准度),并在“具体描述”栏目下方设置“上传图片”功能,以方便卡证号码自动识别。页面下方设计有“保存”、“修改”、“提交”三个选项,点击“提交”,系统自动生成表单单号。

(二)图像预处理

系统中设计了图片上传和图文识别功能,但考虑到有些照片画质差,需要通过加权平均值法得出的灰度图像处理,通过图片二值化为提取目标特征做好铺垫,通过滤波降噪、图片膨胀与腐蚀,有效解决卡面模糊磨损、字符不清,以便于提升图文识别成功率和精确度。

(三)关键技术实现

通过图像OCR识别技术,快速、准确识别卡证的人员信息;并根据识别信息自动填表单,后台数据库形成查询表;利用卡证图片关键信息虚化、卡证信息缺位处理等技术对人员信息进行脱敏处理,实现前后端敏感数据差异化处理;基于深度学习的信息检索技术,对特征值、关键词进行字段限定检索,实现数据信息的快速匹配;失物信息根据匹配度,由信息推送转发平台,主动推送短信和微信信息给失主;失物逾期未完成归还的表单,系统将自动发送短信或微信至捡拾者,提醒其在限定时间内将失物提交到后勤服务大厅妥存。

五、预期结果

首先,服务师生,便捷师生。通过智能化、数字化管理,提升师生在校学习生活质量,让丢拾双方的需求在信息闭环内高效完成。

其次,提升素质,涵养美德。展现新时代高校师生良好的精神文明素养,鼓励拾金不昧的善举,发挥模范效应的正能量作用。

再次,完善机制,妥管失物。遵循民法条文相关规定,配套建立逾期无人认领的失物处理方案,促进资源再利用,解决失物在捡拾人处的积压和闲置问题。

(责任编辑:赵鹏程)