共同机构所有权与企业劳动收入份额*

2023-11-18谭丽丽黄小勇

杜 勇,孙 帆,谭丽丽,黄小勇

(西南大学 经济管理学院,重庆 400715)

一、引言

习近平总书记指出,“现在,已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段”。党的二十大报告将完善分配制度、提高劳动报酬比重作为逐步实现共同富裕的重要内容,指出“分配制度是促进共同富裕的基础性制度”,“提高劳动报酬在初次分配中的比重”。因此,提升劳动收入份额是中国经济未来调控的重要目标,对收入分配公平性具有重要作用(肖土盛等,2022)。根据Kaldor(1957)揭示的经济增长特征,劳动收入在国民收入中的占比应保持不变,即“Kaldor事实”。而大量研究表明,中国经济的高速发展并未带动劳动收入份额的增长,劳动收入份额变动与GDP增长率并不同步。1995 年以来,中国劳动收入份额持续下降,尽管2011 年开始反弹,但仍在低位徘徊(陈宇峰等,2013;郑江淮和荆晶,2021)。企业劳动收入份额的变动趋势与宏观数据测算结果基本一致,只是变动幅度更加温和(文雁兵和陆雪琴,2018;罗明津和铁瑛,2021)。对于企业劳动收入份额变动,现有研究从技术进步偏向(陈宇峰等,2013;郑江淮和荆晶,2021)、产品市场竞争(Autor 等,2020;文雁兵和陆雪琴,2018;肖土盛等,2023)以及人力资本结构调整(肖土盛等,2022)等方面进行了解释。然而,现有文献基本上将企业视为孤立的个体,忽视了企业间股权网络,特别是资本市场中的共同机构所有权网络对企业劳动收入份额的影响。

在证监会“超常规发展机构投资者”的思路指导下,我国机构投资者不断壮大并开始相互合并和多元化投资,其中一个典型的事实是机构投资者持股同一行业多家企业的情况愈发普遍,使得资本市场中拥有共同机构所有权的企业数量逐渐增加(Lewellen 和Lowry,2021;杜勇等,2021)。共同机构所有权既有可能在企业间发挥合谋效应,影响产品市场竞争(Azar 等,2018,2022);也有可能在企业间发挥协同效应,促使企业共享资源、合作共赢(He 和Huang,2017;Chen 等,2021;杜勇等,2022)。根据肖土盛等(2023)的研究,企业劳动收入份额变动包含要素市场的要素组成效应和产品市场的成本加成效应,其中要素组成效应是企业生产投入中劳动力成本的比重,成本加成效应是企业在产品市场上的定价能力。共同机构所有权的合谋效应和协同效应对企业劳动收入份额可能产生截然不同的影响。一方面,共同机构所有权的合谋效应可能提高持股企业在产品市场上的定价能力,使其获得垄断利润,从而导致劳动收入份额降低;另一方面,共同机构所有权的协同效应可能带来企业间研发创新溢出,促使企业加大自主研发投入,优化人力资本结构,从而导致带动劳动收入份额提升。因此,共同机构所有权究竟如何影响企业劳动收入份额需要进行实证检验。

本文基于合谋效应和协同效应,首先从理论上分析了共同机构所有权对企业劳动收入份额变动的影响,然后利用2007—2020 年中国上市公司数据进行了实证检验。研究发现,共同机构所有权能够显著促进企业劳动收入份额提升。机制检验表明,共同机构所有权显著促进了投资组合企业间的研发溢出,提高了企业研发人员占比和高学历人才占比,优化了人力资本结构,从而带动了企业劳动收入份额提升。拓展性讨论发现,共同机构所有权提高了企业技术人员占比,降低了生产工人占比,对其他员工的影响不显著。这进一步支持了协同效应的理论逻辑,并基于行业竞争视角排除了合谋效应。此外,共同机构所有权对企业劳动收入份额的提升作用在共同机构投资者控股企业和技术密集型行业中更加显著。

本文的研究贡献主要表现在以下三个方面:第一,以企业间共同机构协同的全新视角研究了劳动收入份额的影响因素。尽管许多文献同样以自主研发投入和人力资本结构优化作为影响机制,对企业劳动收入份额进行了研究(江轩宇和林莉,2022;肖土盛等,2022),但基本上将企业视为行业中孤立的个体,探讨的是企业“单打独斗”式自主创新如何提升企业劳动收入份额。本文基于共同机构协同视角,探讨了企业“报团取暖”式研发溢出在优化人力资本结构和提升企业劳动收入份额方面的作用,拓展了企业劳动收入份额影响因素的相关文献。第二,本文将共同机构所有权的研究拓展至劳动力市场。关于共同机构所有权的现有文献重点落脚于产品市场竞争(He 和Huang,2017;Azar 等,2018)和公司治理完善(He 等,2019;Park 等,2019;周冬华和黄沁雪,2021),而忽视了共同机构所有权对企业员工的影响。员工是企业的利益相关者,员工收入是企业收入分配的重要内容。若忽视了这个链条,则难以全面考察共同机构所有权对企业产生的影响。因此,本文以劳动收入份额为视角,将共同机构所有权的研究拓展至劳动力市场,对现有文献进行了有益补充。第三,本文从收入分配视角为当前中国对共同机构所有权的监管提供了新的经验证据。大量研究表明,共同机构所有权既有可能产生合谋效应而影响市场公平竞争(Azar 等,2018;雷雷等,2023),也有可能产生协同效应而优化企业资源配置(Li 等,2023;杜勇等,2022)。共同机构所有权究竟发挥何种效应,现有文献尚未形成一致意见。本文考察了这两种效应对企业收入分配的影响,为当前中国对共同机构所有权的监管提供了新的依据。

二、理论分析

本文通过构建古诺竞争模型,分析共同机构所有权对企业劳动收入份额的影响机理。本文首先分析企业劳动收入份额的影响因素,设置常数替代弹性(CES)函数如下:

其中,A表示生产技术,L表示企业劳动要素投入,α表示劳动要素产出弹性,K表示资本要素投入,β表示资本要素产出弹性,ρ=(σ-1)/σ,σ表示资本和劳动之间的替代弹性。根据肖土盛等(2023)对企业劳动收入份额的分解可得:

其中,w为工资率,P为市场价格,TC为企业总生产成本,c为边际成本。由式(2)可知,企业劳动收入份额变动包含要素市场的要素组成效应(wL/TC)和产品市场的成本加成效应(1/m),要素组成效应是企业生产投入中劳动力成本的比重,成本加成效应是企业在产品市场上的定价能力(肖土盛等,2023)。因此,垄断利润和劳动偏向性技术是影响中国劳动收入份额变动的关键因素(陈宇峰等,2013)。Hansen 和Lott(1996)证明,与一般投资者相比,共同机构所有权的投资目标不是单个企业的价值最大化,而是投资组合的价值最大化。在追求投资组合价值最大化的过程中,一方面,共同机构所有权可能发挥合谋效应,在企业间产生反竞争效应,从而影响企业在产品市场上的定价能力以获得垄断利润(Azar 等,2018,2022);另一方面,共同机构所有权可能发挥协同效应,促进企业合作共享,影响企业投资决策(López 和Vives,2019;杜勇等,2022),从而影响企业的劳动力配置。无论是产品市场定价能力还是要素市场劳动力配置的影响,均会作用于企业劳动收入份额。本文接下来对共同机构所有权的合谋效应和协同效应展开分析。

(一)共同机构所有权的合谋效应分析

假设一个行业中存在n(n>2)家企业提供同质的产品或服务,边际成本相同(c),没有固定成本。企业之间进行产量竞争,即各企业根据同行业其他企业的产出决策决定自身产量,双方为追求利润最大化而博弈。在没有共同机构所有权的情况下,市场需求函数为:

利润函数为:

每一家企业追求利润最大化达到古诺均衡,此时有 ∂πi/∂qi=0,由此可得:

由于企业是同质的,均衡时可得:

均衡价格为:

根据O’Brien 和Salop(2000)构建的共同机构所有权模型,每家共同机构投资者以投资组合利润最大化为目标,每家企业经理人的目标是最大化股东的投资组合利润加权平均值。假设有I个投资者,vki为投资者k所享有的企业i的所有权份额,企业i的经理人最大化共同机构投资者的投资组合利润加权平均值(即企业i的目标函数)。其中,λij=∑k vkivkj/∑k v2ki,反映了企业i的目标函数中企业j的利润相对于企业i自身利润的权重,即企业i中共同机构所有权程度。由于存在共同机构所有权,企业i会将企业j的一部分利润“内部化”(López 和Vives,2019)。λ=0 是一个独立公司利润最大化问题,λ=1则是一个完全合并问题。①λ的具体表达式参见López 和Vives(2019)的研究。企业i的目标函数可以表示为:

结合式(4),式(9)可以进一步表示为:

根据古诺均衡利润最大化条件 ∂φi/∂qi=0,存在共同机构所有权时均衡产量和均衡价格分别为:

假设1a:共同机构所有权会降低企业劳动收入份额。

(二)共同机构所有权的协同效应分析

最近的文献指出,共同机构所有权通过持股有限企业,可能扭曲行业定价机制(Lewellen 和Lowry,2021)。因此,共同机构所有权可能更多通过影响企业投资决策来实现投资组合价值最大化(Kostovetsky 和Manconi,2020;Li 等,2023;杜勇等,2022)。投资是创造股东财富和企业价值的重要路径(潘越等,2020),特别是研发投资,它不仅是企业持续获得竞争力的源泉,也是共同机构投资者实现投资组合价值最大化的重要来源(李世刚等,2022)。由于自主研发活动具有投资难度大、周期长、不确定性高等特征,单个企业依靠自身力量通常难以高效突破关键核心技术(鲁若愚等,2021)。而共同机构所有者为实现投资组合价值最大化目标,有动机通过建立战略联盟来实现研发资源共享和研发信息传递(He 和Huang,2017),从而促进企业间的研发合作,实现研发溢出,提升研发效率(Geng 等,2015;Li 等,2023)。其原因在于,同行业企业在技术和工艺上具有相似性,各自拥有不同的互补性研发资源(Geng 等,2015),因此,企业间相互合作对自主研发具有重要影响,能够改变单个企业“闭门造车”式和“单打独斗”式技术创新方式,实现“报团取暖”式协同创新,从而通过研发溢出促进企业自主研发投资(López 和Vives,2019;Kostovetsky 和Manconi,2020)。基于此,本文在上述古诺竞争模型框架下引入自主研发创新,此时企业i的边际成本为:

其中,xi表示企业i自身的研发创新投入,xj表示其他企业的研发创新投入,δ表示研发溢出系数。式(13)表明,企业自身的研发投入和其他企业研发投入产生的溢出效应均能降低生产成本。此时,利润函数为:

根据最优一阶条件 ∂φi/∂qi=0 和 ∂φi/∂xi=0可得:

求解可得:

式(18)和式(19)联立并考虑对称均衡解可得:

由∂x∗/∂λ>0可得:①受篇幅限制,文中未列示计算过程,如有需要可向作者索取。

由式(20)和式(21)可知,共同机构所有权(λ)促进持股企业研发投入(x∗)的关键在于投资组合研发溢出效应(δ)的大小。换言之,共同机构所有权发挥协同效应促进企业间相互学习和分享带来的研发创新溢出越大,其越有可能促进持股企业的研发投入,本文称之为“投资组合研发溢出效应”。本文接下来考察自主研发对企业劳动收入份额的影响。企业面临如下决策问题:

2)当x=0.4时,加权SHNN-CAD分析出全部SST,而标准SHNN-CAD分析出7个SST回波,因此加权SHNN-CAD对SST具有更好的回波检测效果,成功解决了标准SHNN-CAD对SST回波检测率低的问题。

其中,r为利率。由最优一阶条件可得:

由式(23)和式(24)可得:

由式(23)、式(24)和式(25)可得资本和劳动的相对份额:

根据陈宇峰等(2013)的研究,劳动产出弹性α和资本产出弹性β为技术偏向系数,α增大则技术变动是劳动偏向型的(自主研发创新),β增大则技术变动是资本偏向型的(引进技术)。因此,根据陈宇峰等(2013)以及郑江淮和荆晶(2021)的研究,由式(26)可得,生产成本中要素份额与技术偏向参数α和β有关。如果技术是劳动偏向型的(α增大),那么生产成本中劳动份额会增大,由式(2)可知,企业劳动收入份额(LS)提升;如果技术是资本偏向型的(β增大),那么生产成本中资本份额会增大,企业劳动收入份额(LS)降低。因此,增大自主研发投入可以提升企业劳动收入份额(陈宇峰等,2013;郑江淮和荆晶,2021)。而大量研究表明,企业自主研发提升劳动收入份额的机理是优化人力资本结构(王林辉等,2015;郑江淮和荆晶,2021;江轩宇和林莉,2022;肖土盛等,2022)。其原因在于,一方面,在研发阶段,企业自主研发投入增加会提高对研发人员和高级管理人员等高技能和高学历劳动的需求量和依赖度(江轩宇和林莉,2022),而高技能和高学历人才往往具有较高的议价能力和工资水平(肖土盛等,2022)。另一方面,技术创新在创造出新的生产力、生产方式和商业模式的同时,也伴随对旧的生产力、生产方式和商业模式的“破坏”。因此,技术创新在催生新工艺和新业态、取代落后工艺和传统业态的过程中,也会产生高技能劳动力对低技能劳动力的挤出,从而优化企业人力资本结构,提升劳动收入份额(肖土盛等,2022;江轩宇等,2023)。本文称之为“人力资本结构优化效应”。综上所述,共同机构所有权可以通过推动投资组合企业间的研发溢出,促进研发投资,提高企业对高技能和高学历劳动力的需求量和依赖度,增强劳动议价能力,从而带动企业劳动收入份额提升。基于上述分析,本文提出以下假设:

假设1b:共同机构所有权会提升企业劳动收入份额。

三、研究设计

(一)数据来源

本文选取2007—2020 年中国上市公司为初始样本,共同机构所有权数据根据CSMAR 季度数据计算得到,其他数据均来自CSMAR 数据库。本文对数据做了以下处理:(1)剔除数据缺失样本;(2)剔除金融行业样本;(3)删除机构投资者持股比例在5%以下的上市公司,本文仅包含拥有共同机构投资者的样本和虽没有共同机构投资者但有持股比例超过5%的非共同机构投资者的样本。经过上述处理后,本文最终得到14 908 个观测值。为了避免极端值的影响,本文对所有连续变量进行了上下1%的Winsorize缩尾处理。

(二)变量定义

1.企业劳动收入份额。借鉴近年研究的做法(罗明津和铁瑛,2021;肖土盛等,2022,2023;江轩宇和林莉,2022;江轩宇等,2023),本文将劳动收入占比(LS)定义为员工薪酬支付除以企业增加值,并对其进行对数化处理Share=ln(LS/(1-LS)),本文同时使用Share和LS作为被解释变量。其中,员工薪酬支付等于现金流量表中“支付给职工以及为职工支付的现金”列报的金额,企业增加值=营业收入-营业成本+员工薪酬支付+固定资产折旧。

2.共同机构所有权。借鉴现有文献(He 和Huang,2017;Chen 等,2021;杜勇等,2021),本文构建共同机构所有权联结程度指标(CIO),反映上市公司当年共拥有几家共同机构投资者,并加1 后取自然对数。共同机构投资者指在一家上市公司持股比例不低于5%的机构投资者,其同时持有同行业其他上市公司不低于5%的股份。共同机构所有权联结程度指标(CIO)为基于季度计算的年度数据,如果上市公司在任何一个季度被共同机构投资者持股,则认为其在该年度存在共同机构所有权,年度共同机构所有权联结程度指标为季度数据的均值。为了保证结论可靠,本文同时以年度数据来测度共同机构所有权(CIO_year)进行稳健性检验。

3.控制变量。参照杜勇等(2021)以及罗明津和铁瑛(2021)的研究,本文控制了可能影响企业劳动收入份额和干扰共同机构所有权的企业特征,具体包括机构投资者持股比例(Institution)、企业规模(Size)、资产负债率(Leverage)、资本劳动比(CL)、营业净利率(Flowr)、股权集中度(Toptenrate)以及第一大股东持股(Top1)。同时,本文还控制了年度和行业固定效应。

(三)模型设定

其中,Shareit和LSit表示企业劳动收入份额,CIOit表示共同机构所有权联结程度。CIOit为核心解释变量,如果β1显著为正,则表明共同机构所有权可以提高企业劳动收入份额;反之,则会降低劳动收入份额。CVsit为控制变量,Yeart和Industryj分别为年度和行业固定效应,εit为残差项。

(四)描述性统计

主要变量的描述性统计结果显示,劳动收入在企业增加值中占比的均值为28.1%,与罗明津和铁瑛(2021)的统计结果基本相同,最小值为5%,最大值为95.8%,标准差为13.3%。这表明我国上市公司的劳动收入份额整体不高,且不同公司之间存在较大差异。共同机构所有权联结程度的统计特征与现有文献基本一致(杜勇等,2021)。控制变量的统计结果均处于合理区间。

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

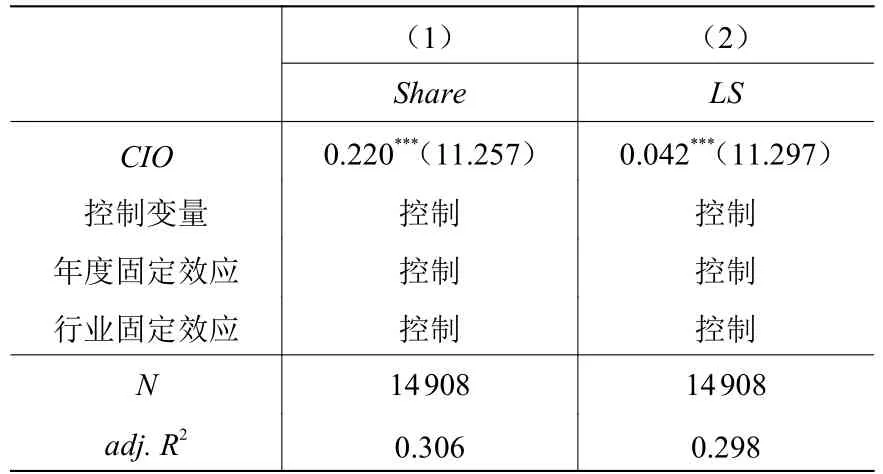

表1 报告了共同机构所有权与企业劳动收入份额的基准回归结果。列(1)以Share作为被解释变量,共同机构所有权的系数在1%的水平上显著为正。列(2)以LS作为被解释变量,共同机构所有权的系数也在1%的水平上显著为正。这表明共同机构所有权有助于提升企业劳动收入份额,假设1b得到验证,即共同机构所有权发挥了协同效应。

表1 基准回归分析

(二)内生性检验

1.工具变量法。共同机构所有权和劳动收入份额之间可能存在互为因果问题,即劳动收入份额高的企业拥有更好的社会声誉,从而更可能拥有共同机构所有权。因此,本文选择上市公司是否属于中证500 指数(D500)作为工具变量进行检验。①需要说明的是,虽然沪深300 指数选择的上市公司更具代表性,但是其标的公司以国有企业或大型企业为主,这类企业的福利待遇普遍较好,其劳动收入份额本身可能较高。一方面,中证500 指数倾向于选择市值排名靠前、财务信息质量较高和流动性较好的上市公司,这与机构投资者的持股偏好一致,满足相关性假设;另一方面,指数成分股的选样标准并不是劳动收入份额,满足外生性假设。不可识别检验和弱工具变量检验均通过,表明工具变量在统计上具有合理性。在2SLS回归中,共同机构所有权的系数显著为正。这说明在缓解互为因果问题后,共同机构所有权依然能够促进企业劳动收入份额提升,本文结论较为可靠。

2.Heckman两阶段回归。机构投资者可能存在特定的选股理念与偏好,导致更倾向于行业内某种类型的上市公司,即引起共同机构所有权较高联结程度的一个重要原因可能是上市公司的某些良好特征,影响劳动收入份额的可能是上市公司的良好特征而非共同机构所有权。为了缓解选择偏误的影响,本文参照潘越等(2020)以及杜勇等(2021)的做法,采用Heckman两阶段模型进行检验。第一阶段,将滞后一期的上述控制变量作为上市公司特征变量,并加入D500 作为排他性约束变量,由此计算逆米尔斯比(IMR);第二阶段,将IMR作为控制变量加入基准回归模型中进行检验。结果显示,IMR的系数显著,说明的确存在选择偏差;加入IMR这一控制变量后,共同机构所有权联结程度的系数在1%的水平上显著。这表明在控制选择偏误问题后,本文结论仍然成立。

3.多时期DID。为了缓解可能存在的遗漏变量问题,本文构建如下两类多时期双重差分模型进行检验:

其中,Treat(Treat1)表示是否发生共同机构所有权变更(“无变有”或“有变无”)的虚拟变量,定义如下:(1)“无变有”:将样本期间内始终“没有共同机构所有权”的样本企业作为对照组(Treat=0),将从“没有共同机构所有权”变为“拥有共同机构所有权”的企业作为处理组(Treat=1);(2)“有变无”:将样本期间内始终“拥有共同机构所有权”的样本企业作为对照组(Treat1=0),将从“拥有共同机构所有权”变为“没有共同机构所有权”的企业作为处理组(Treat1=1)。After(After1)表示企业的共同机构所有权“无变有”(“有变无”)的时间虚拟变量,变更前的年份取值为0,变更后的年份取值为1。结果显示,Treat×After的系数显著为正,表明共同机构所有权从“无”到“有”时,企业劳动收入份额显著提升。Treat1×After1 的系数显著为负,表明共同机构所有权从“有”到“无”时,企业劳动收入份额显著降低。多时期DID模型的检验结果支持了本文研究结论。

4.倾向得分匹配法。本文使用倾向得分匹配法(PSM)来进一步控制选择偏差问题。将拥有共同机构所有权的企业作为处理组,将上述控制变量作为匹配变量,使用最近邻匹配(1︰1)为处理组寻找特征相似的对照组。结果显示,企业劳动收入份额的平均处理效应(ATT)在1%的水平上显著为正。这说明与特征相似的对照组(没有共同机构所有权的样本)相比,处理组(拥有共同机构所有权的样本)的劳动收入份额显著要高。进一步地,将匹配后的对照组与处理组进行OLS回归,共同机构所有权联结程度的系数显著,本文结论依然成立。

(三)稳健性检验

第一,使用T+1 期的企业劳动收入份额(FShare和FLS)替换被解释变量;第二,更换解释变量,包括共同机构所有权持股比例(CIO_hold)、年度数据测算的共同机构所有权(CIO_year)、季度数据未取自然对数衡量的共同机构所有权(CIO1)以及将共同机构所有权的门槛下调至3%(CIO_3%);第三,控制企业层面固定效应替换行业层面固定效应;第四,仅保留有共同机构所有权的样本进行检验;第五,选择2011 年以前的样本,避免受到技术进步偏向的影响。稳健性检验结果依然支持本文结论。

五、机制检验

(一)投资组合研发溢出效应检验

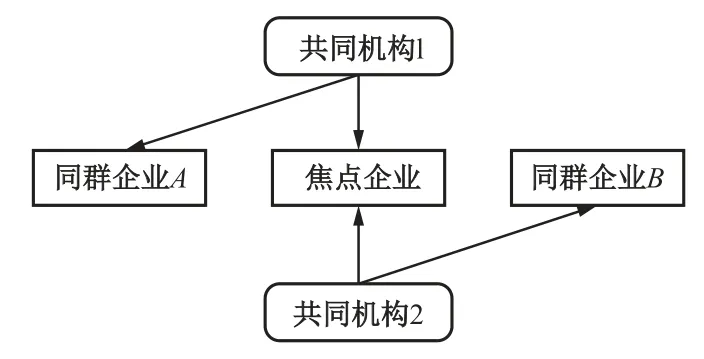

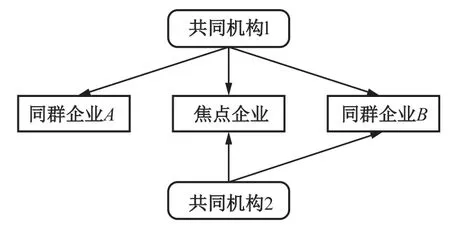

为了识别同群企业间的溢出效应,Manski(1993)提出以同群企业特征的均值来检验对焦点企业的影响。然而,与行业溢出效应和地区溢出效应不同,在共同机构所有权投资组合中,由于各个同群企业对焦点企业的影响大小存在差异,如果简单使用均值来识别投资组合企业间的溢出效应,则可能会产生偏差。本文利用图1 和图2 进行详细解释。如图1 所示,由于焦点企业与同群企业A和同群企业B均有且仅有1 家共同机构投资者,同群企业A和同群企业B的权重均为1。但现实中,图2 展示的投资组合情形更为常见,即焦点企业与同群企业B之间会通过两家及以上的共同机构投资者产生关联。此时,同群企业B的权重为2,同群企业A的权重为1。因此,在共同机构所有权投资组合中,通过计算权重来检验投资组合企业间的研发溢出效应更加合理。此外,考虑到持股比例不同,影响程度可能不同,本文同时使用共同机构投资者对投资组合企业的持股比例来计算权重。

图1 投资组合情形一

图2 投资组合情形二

参照杜勇等(2023)的研究,指标的计算公式如下:

其中,RDjt表示第t年投资组合j中除焦点企业外其他企业的研发投入,以研发投入在营业收入中的占比来衡量。Nijt表示第t年投资组合j中其他企业对焦点企业i的影响权重。RD_peerijt表示第t年投资组合j中其他企业的研发投入对焦点企业i的溢出效应,分别以共同机构投资者数量(在图2 中,NB=2,NA=1)和共同机构投资者持股比例为权重计算得到RD_peer和RD_peer1。

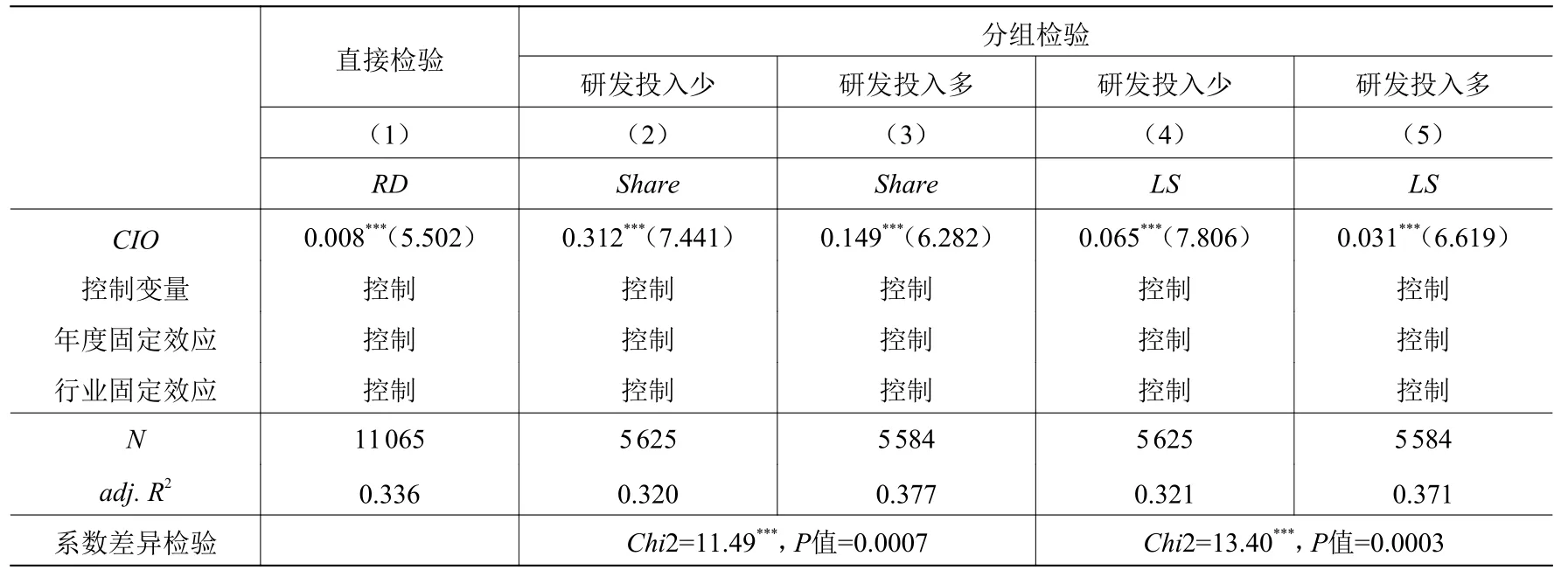

参照权小锋和李闯(2022)的方法,本文通过直接检验和分组检验来验证共同机构所有权通过研发投入作用于企业劳动收入份额,结果见表2。列(1)结果表明,共同机构所有权显著促进了企业研发投入。列(2)至列(5)以研发投入的中位数进行分组,组间系数差异显著。这说明共同机构所有权确实通过促进企业自主研发,带动了劳动收入份额提升。

表2 研发投入的机制检验

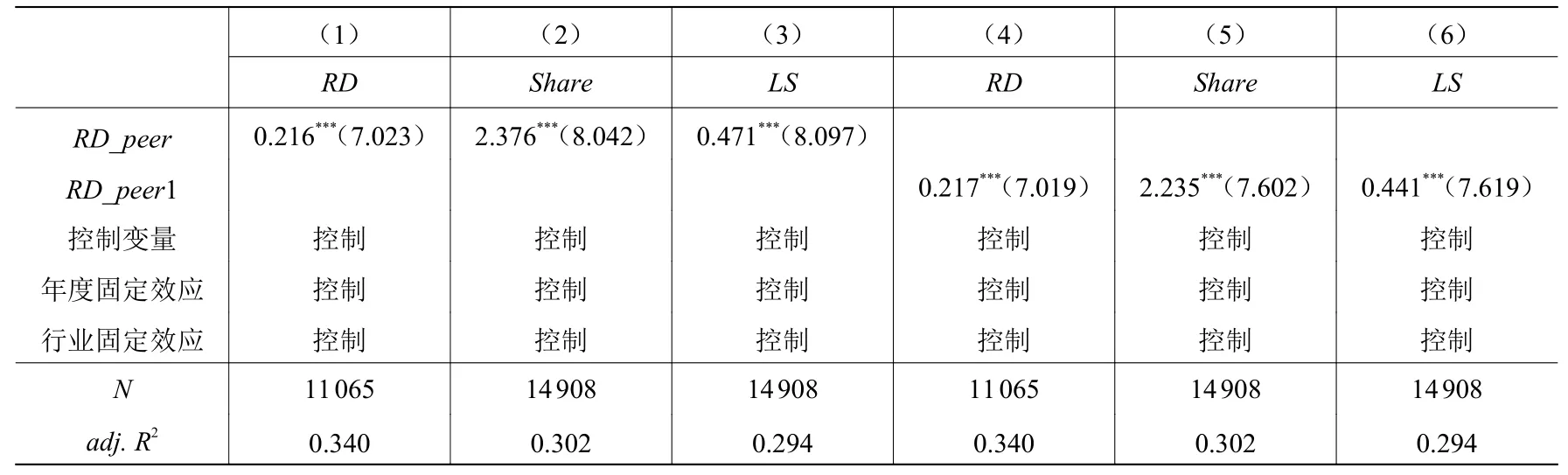

为了区别于企业自主研发的其他驱动机制,本文进一步识别了共同机构所有权投资组合企业间的研发溢出,结果见表3。列(1)至列(3)使用以共同机构投资者数量为权重计算得到的研发溢出指标(RD_peer)进行检验,列(4)至列(6)使用以共同机构投资者持股比例为权重计算得到的研发溢出指标(RD_peer1)进行检验。列(1)和列(4)结果表明,共同机构所有权投资组合的研发溢出效应是存在的,即投资组合中其他企业的研发投入(RD_peer和RD_peer1)显著促进了焦点企业的研发投入(RD)。列(2)和列(3)以及列(5)和列(6)结果表明,投资组合中其他企业的研发投入(RD_peer和RD_peer1)显著提升了焦点企业的劳动收入份额。这说明共同机构所有权推动了投资组合企业间的研发合作和信息共享,产生了研发溢出,促进了企业自主研发,从而带动了焦点企业劳动收入份额提升。

表3 研发投入的溢出效应检验

(二)人力资本结构优化效应检验

本文从高学历人员数量、研发人员数量和人力资本结构三个方面进行检验。①研发人员数量和人力资本结构的检验结果与高学历人员数量的结果一致,受篇幅限制,文中未列示这两项检验结果,如有需要可向作者索取。人力资本结构定义为高学历劳动者与低学历劳动者的比值。借鉴李逸飞等(2023)的研究,本文将大专及以上人员定义为高学历人员,除以企业员工总人数来衡量企业高学历人员情况。与上文的机制检验一致,本文同时使用直接检验和分组检验进行分析,以高学历人员占比的中位数进行分组。表4 中列(1)结果表明,共同机构所有权显著提升了企业的高学历人员占比;列(2)至列(5)结果表明,共同机构所有权通过增加高学历人员数量,提升了企业劳动收入份额。

表4 高学历人员数量的机制检验

六、拓展性讨论

(一)进一步讨论

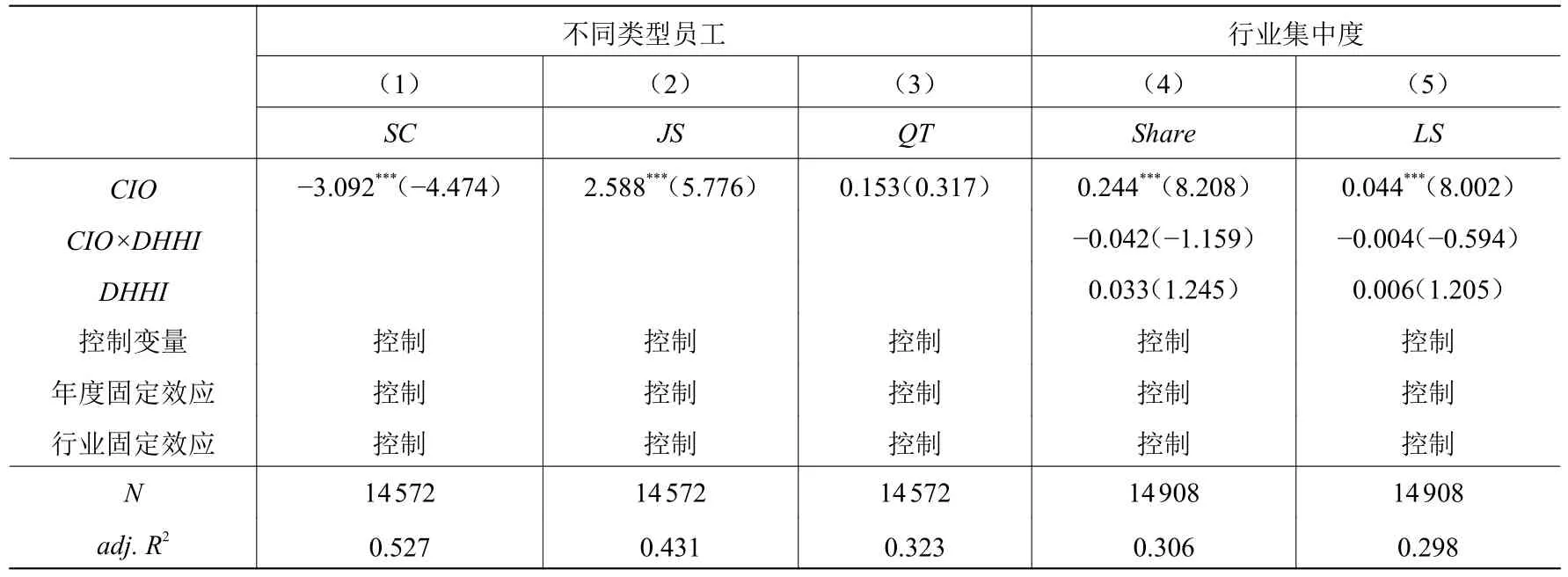

1.共同机构所有权对不同类型员工的影响。根据本文的理论框架,如果共同机构所有权可以通过发挥协同效应,优化人力资本结构,从而带动企业劳动收入份额提升,那么共同机构所有权对不同类型的员工应产生不同的影响。借鉴肖土盛等(2022)的研究,本文将企业员工细分为生产员工(SC)、技术员工(JS)以及其他员工(QT),并计算不同类型员工数量占员工总人数的比例,检验共同机构所有权对不同类型员工的影响。表5 中列(1)至列(3)结果表明,共同机构所有权显著降低了生产员工占比,提升了技术员工占比,对其他员工的影响不显著。这与肖土盛等(2022)得到的优化人力资本结构来提升企业劳动收入份额的研究结论一致,进一步佐证了共同机构所有权的协同效应。

表5 协同效应和合谋效应的进一步讨论

2.排除合谋效应检验。根据潘越等(2020)以及杜勇等(2021)的研究,如果共同机构所有权反竞争的合谋效应存在,那么合谋效应的大小必然会受到行业竞争程度(行业集中度)的影响。本文以赫芬达尔指数(HHI)来衡量行业集中度,设置虚拟变量DHHI。如果HHI小于中位数,则DHHI取值为1,表明行业集中度较低;如果HHI大于中位数,则DHHI取值为0,表明行业集中度较高。本文将CIO×DHHI和DHHI加入基准回归模型中进行检验。表5 中列(4)和列(5)结果显示,CIO×DHHI的系数为负,但不显著。其系数为负与逻辑相符,因为共同机构所有权持股行业较为集中的几家企业,确实可能导致合谋效应。Azar 等(2018,2022)发现,在银行业和航空业中共同机构所有权存在反竞争效应。但这一结果不显著,说明对于企业劳动收入份额,共同机构所有权主要发挥了协同效应。

(二)异质性分析

1.共同机构投资者的异质性分析。根据本文逻辑,如果共同机构所有权通过协同效应提升企业劳动收入份额,那么一个合理预期是,共同机构投资者的持股目的和周期不同,对企业劳动收入份额的影响应有所不同。本文考虑共同机构投资者是否对企业控股。如果共同机构控股企业,那么其在持股目的上更可能促进企业间合作,在持股周期上更可能长期持有。本文设置虚拟变量DControl,如果共同机构投资者对投资组合中的某家企业控股,则DControl取值为1;如果共同机构投资者不存在控股情况,则DControl取值为0。本文将CIO×DControl和DControl加入基准回归模型中进行检验。表6 中列(1)和列(2)结果显示,CIO×DControl的系数在1%的水平上显著为正,说明共同机构投资者控股更可能发挥协同效应,带动企业劳动收入份额提升。

表6 异质性分析

2.行业要素密集度的异质性分析。不同行业的要素密集度不同,对技术创新的依赖和应用存在显著差别。一般而言,技术密集型行业对技术创新的依赖程度更高,企业间技术创新更有可能溢出。因此,共同机构所有权的研发溢出效应在技术密集型行业中应更加显著。根据董屹宇和郭泽光(2021)对行业要素密集度的聚类分析分类结果,本文将样本分为技术密集型和非技术密集型。其中,技术密集型行业包括信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,电子,机械、设备、仪表,医药、生物制品,建筑业;其他行业为非技术密集型行业。本文设置虚拟变量DSkill,如果样本公司属于技术密集型行业,则DSkill取值为1,否则取值为0。本文将CIO×DSkill和DSkill加入基准回归模型中进行检验。表6 中列(3)和列(4)结果显示,CIO×DSkill的系数在1%的水平上显著为正,说明在技术密集型行业中,共同机构所有权更能发挥协同效应,提升企业劳动收入份额。

七、研究结论与政策建议

资本市场中共同机构所有权日益活跃,其协同效应和合谋效应如何影响企业收入分配?本文基于2007—2020 年中国上市公司数据,探讨了共同机构所有权对企业劳动收入份额变动的影响及其机制。研究发现,共同机构所有权通过促进投资组合企业间的研发溢出,提升了企业研发人员占比和高学历人才占比,优化了人力资本结构,从而带动了企业劳动收入份额提升。本文还发现,共同机构所有权的协同效应提升了企业技术人员占比,降低了生产工人占比,对其他员工的影响不显著,进一步支持了协同效应的理论逻辑,且基于行业竞争视角排除了合谋效应。异质性分析发现,共同机构所有权对企业劳动收入份额的提升作用在共同机构投资者控股企业和技术密集型行业中更加显著。

基于上述研究结论,本文提出以下政策建议:第一,要充分认识到产业内企业间协同对于劳动收入分配格局的重要意义。本文发现,共同机构所有权可以通过同行业企业间“报团取暖”式研发创新来提升企业劳动收入份额。这不仅有助于突破“卡脖子”技术,还有助于优化人力资本结构,提升企业劳动收入份额。因此,政府部门应鼓励资本市场上共同机构所有权的形成和联结程度的提高,并充分利用共同机构所有权的协同价值,特别是技术密集型行业,在促进上市公司技术进步和高质量发展的同时,带动企业劳动份额提升。第二,需持续关注集中度较高行业中共同机构所有权的合谋效应对公平竞争的影响。本文排除了共同机构所有权的合谋效应,但其在集中度较高的行业中作用更强。理论上,在集中度较高的行业中,共同机构所有权通过持股有限企业可能影响企业产品的市场定价。因此,监管部门需持续关注集中度较高行业中共同机构所有权的影响,以防止垄断对公平竞争的干扰和消费者福利的影响。第三,上市公司在引入共同机构所有权时要“因地制宜”,切不可盲目引入。本文发现,共同机构所有权对劳动收入份额的协同效应更多体现在技术密集型行业中,对于要素密集度不同的上市公司,共同机构所有权发挥的作用表现出显著差异。因此,上市公司要根据自身实际情况,有针对性地引入共同机构所有权。

* 感谢匿名审稿专家的宝贵意见,特别感谢黄天鉴在文章修改中的帮助,文责自负。