基于“一流课程”建设的航海学课程思政探索

2023-11-07王茂林

王 丹,王茂林

北部湾大学海运学院,广西 钦州 535011

1 背景与现状

为了贯彻落实习近平总书记关于思政教育的重要论述,《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》中明确要求,把立德树人成效作为检验高校一切工作的根本标准,深入挖掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育元素,建设适应新时代要求的一流本科课程。同时,把坚持立德树人、思想政治教育内化为课程内容、弘扬社会主义核心价值观纳入国家级一流本科课程的评审指标细则中。

在此背景下,专家学者和教育工作者纷纷对此展开研究、发表观点、总结经验。作者通过中国知网高级检索中的“篇名”检索方式,以“课程思政”为检索条件,从期刊中检索后发现:从时间上看,2016~2019 年,可以检索出1 981 条结果;2020~2021 年,检索出6 611 条结果。由此可见,对于课程思政的研究,从2020 年开始呈爆发式增长,这与国家大力倡导的思政教育建设保持高度一致。从内容上看,研究成果几乎涵盖了通识、专业、实践等课程,涉及文、理、工、农、医等学科,且多聚焦于“新工科”和“新文科”的课程建设。从视角上看,多集中在课程思政建设路径、元素挖掘、协同育人、教学设计、教学案例、评价方式、监督机制等方面。从刊登期刊上看,以普刊为主,中文核心期刊占比较少。关于航海类专业课程思政研究较少,具体到航海技术专业课程,有航海英语、航海气象学与海洋学、航海概论、水手英语等。

2 航海学课程思政建设研究与实践

北部湾大学(以下简称“我校”) 是我国西南地区唯一一所开设有航海类本科专业的院校。作为航海技术专业的核心必修课,航海学从2018 年开始“金课”建设,并被认定为省级线上线下混合式一流本科课程。

2.1 航海类专业课程思政建设现状

长期以来,在课程设置方面,我校航海类专业学生的思想政治教育与专业教育是各自并行的两条主线,思政课与专业课在协同育人方面未形成统一格局;在师资队伍方面,专业教师对“知识传授与价值引领”的辩证关系领悟不够深刻,“育人”和“育才”的意识和能力有待提升;在教学资源方面,专业课承载的思政元素未得到充分挖掘,不同学科间就思政教育资源没有形成共享机制;在教学管理方面,教师进行课程思政建设的积极性未被很好地调动,多部门合力推进思想政治教育的机制体制有待进一步完善。

2.2 航海学课程特点

航海学包括天文航海、地文航海和航行技术三大部分,是兼有理论和实践的一门综合性课程。其所涉及的知识点多,体系庞杂,涵盖面广,蕴含较为丰富的思政元素,且古今中外有关天文、地文、航海的故事、事迹、文化和精神相对容易获取。教学团队研讨课程目标,修订课程教学内容,收集整理船政文化、工匠精神、环保意识、人文情怀等方面思政素材,并将教师在企业实践中的所见、所闻、所经历的海上故事作为思政内容传授给学生,增强学生的信服感,提高教师的亲和力。

课程通常采取小班授课,班级人数在28~35人之间,在课堂提问、小组协作、任务完成、汇报演示等环节中,教师能及时掌握每个学生的课堂表现、思想动态、困惑诉求,方便课程思政的开展。

2.3 航海学课程思政教学设计

航海学课程的育德途径和教学设计主要通过“一转变、二优化、三挖掘、四提升”“四步走”来完成。

2.3.1 着眼当前形势,转变课程思政教学理念

深入学习习近平总书记的把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程育人,实现全程育人、全方位育人的讲话精神,由传统的讲透专业知识等于上好一门课的思想转变成讲授知识与思政教育并举,牢固树立思政课程与课程思政同向同行、育才与育人相辅相成的教学理念。

2.3.2 根据课程建设要求,优化课程目标

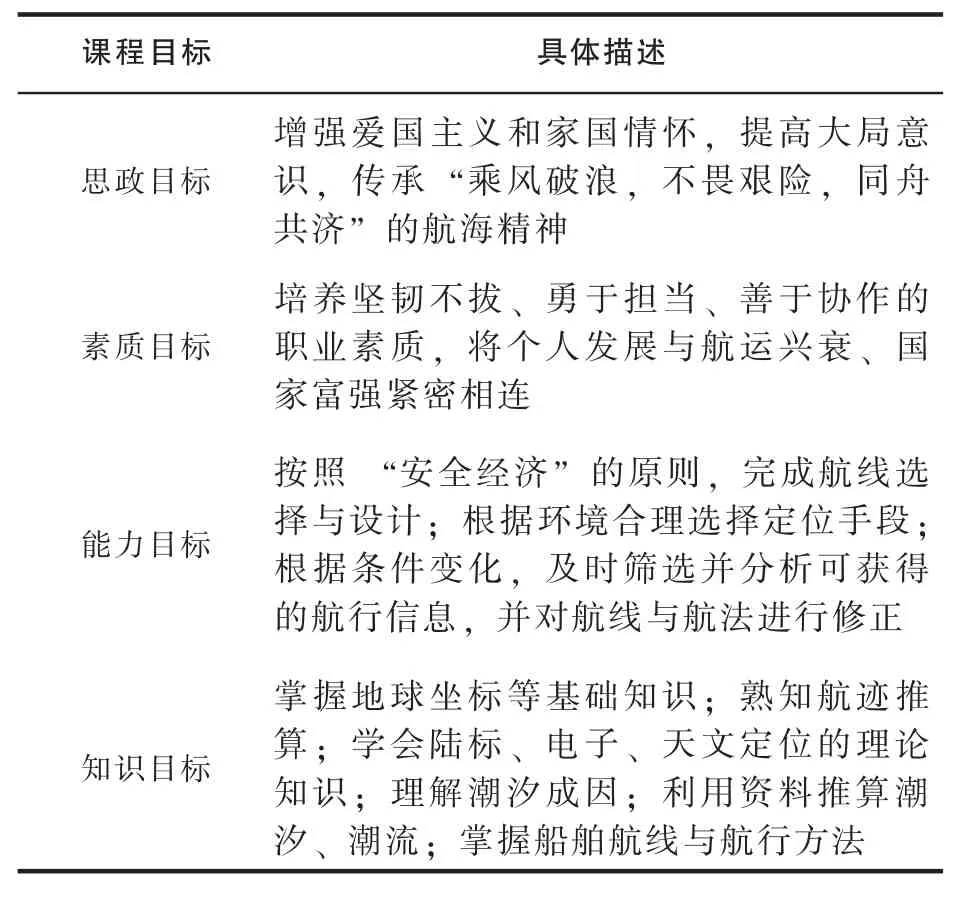

根据“一流课程”建设要求,围绕航海技术应用型人才培养目标,以学生发展为中心,设定课程目标,寓价值观塑造于知识传授和能力培养之中,如表1 所示。

表1 航海学课程目标

2.3.3 立足专业特色,深挖课程思政元素

着眼航海历史和航运业发展,结合“一带一路”国家战略,从航海文化、科学技术、时事要闻、时代楷模事迹等途径挖掘课程思政元素,通过课件、教案、视频等德育载体呈现出来[1],如表2 所示。

表2 航海学课程思政元素

2.3.4 利用线上线下混合式教学,提升课程思政教学能力

秉持“巧妙导入、强化互动、启发思考”的教学思路,结合线上线下混合式教学与学习的优势,通过时间和空间的拓展,将思政资源有机融入专业课的教学中[2]。首先,根据人才培养目标,以行业需求和岗位适任能力为导向,研究航海学知识点,并根据知识点的内在逻辑重构翻转课堂教学模块;其次,根据知识模块寻找与该模块相对应的思政元素;最后,将收集到的思政元素有机融入教学设计,并通过线上线下混合式教学的课前、课中、课后教学环节实施。以“海图”模块为例,结合“BOPPPS”教学模式,梳理教学过程如下:课前,线上慕课推送“历史长河之航海图卷,带你走进海图的前世今生”,并给学生布置线上作业,要求学生用思维导图绘制唐、宋、明、清、民国、新中国各时期的海图发展历程,使学生了解先辈们在海图制图领域对世界航海做出的贡献以及古人在制作海图方面精益求精的工匠精神。课中,以海图实验室为授课地点,以“郑和宝图”导入新课,分析明代海图的特点,与现代海图相比的异同点及其对现代航海图产生的深远影响。通过前测环节,检验学生对海图投影、识图、使用事项等知识的掌握情况。小组合作讨论墨卡托投影、高斯投影、心射投影之间的异同点并进行汇报。教师根据前测结果和小组汇报情况合理讲解重点、难点、易混淆点。随后教师现场展示不同投影的海图,演示海图改正的具体步骤、要点、注意事项、存放要求、日常维护等。通过现场教学,以身作则,潜移默化培养学生科学严谨、精益求精、标准规范的治学与工作态度及职业精神。后测环节巩固本节课所学知识。课堂小结环节,教师回顾知识点,点评学生表现。学生总结本堂课的思政内容收获与知识点收获。课后,线上慕课推送视频:百家讲坛之郑和下西洋(7) 垂问《郑和航海图》,巩固拓展,使学生进一步体会中国源远流长的航海文化、坚定文化自信。

3 航海学课程思政教学反馈

为获取航海学课程思政教学的实施效果,了解学生对思政元素融入专业课的真实反馈,随机选取45 名学生进行问卷调查。问卷内容由单选题组成,涵盖学生个人情况,对课程思政的认知程度、接受度以及对教师的期待值等方面[3]。受访者中,大二学生占57.14%,大三学生占42.86%;男生比例为88.1%,女生比例为11.9%;中共党员、团员、群众的比例分别是7.14%、78.57%和14.29%。问卷结果显示,52.38%的学生选择了“比较了解”课程思政;69.05%的学生认为“课程思政有用”;71.43%的学生认同“专业教育与思政教育相辅相成”;66.67%的学生认为“专业课教师在教学中渗透思想政治教育很有必要”;52.38%的学生“非常喜欢”课程思政;85.71%的学生希望专业课教师在加入思政时“能与专业理论知识有机融合”。由此可以看出,经过2~3 年的探索与实践,航海学课程思政教学已逐渐被学生认可,在学生群体中具备了良好的认知基础,取得了初步成效。在今后持续建设方面,学生倾向于通过开展互动讨论、播放纪录片等影视资料、邀请先进人物举行事迹宣讲会,以及教师课余时间与学生在微博、微信上互动等方式融入思政内容。

4 结语

专业课的课程思政建设是实现立德树人根本任务的必然要求,是当前推动高校思想政治工作的一个重要路径[4]。作为航海技术专业的核心必修课程,航海学以“一流课程”建设为契机,通过线上线下混合式教学,立足专业特色,重构教学模块,挖掘思政元素,将爱国主义、民族自豪感、中国航海文化、专业自信、职业素养、工匠精神等有机融入教学内容和教学过程,从专业教学视角助推思政教育,实现“育人”和“育才”的双赢。