关于城市轨道交通车辆专业机械原理课程体系的教学模式探讨

2023-10-22彭全,罗杨

彭 全,罗 杨

(1.内江师范学院,四川 内江 641000; 2.重庆工商职业学院,重庆 401520)

0 引言

随着我国经济高速发展和城镇化进程不断加快,我国城市轨道交通行业也得以快速发展,应运而生的相关高校专业也越来越多,城市轨道交通车辆专业就是其中之一。城市轨道交通车辆专业主要培养学生从事城市轨道交通车辆制造、检修、运用等专业技能,主要学习机械工程系列基础知识和城市轨道车辆专业系列知识。机械工程系列基础知识贯穿整个轨道交通系统,比如列车设计与制造、轨道系统设计与维护、信号系统设计与维护以及列车的维修及保养。整个交通系统的运行效率和可持续发展都离不开机械工程,所以机械系列基础知识是轨道交通必不可少的部分。

学生们通过机械原理的学习,可以从中了解生活或生产机器的基本机构组成,同时也可以利用所学的机构设计或运动分析来设计大型或小型机器。机械原理在培养高级技术人才的全局中,具有增强学生对机械技术工作的适应能力和开发创新能力的作用。在教学中,往往不只会学习机械原理的理论知识,还会结合相应的实验教学和课程设计进行教学,力求达到“认识机构”到“设计机构”到“设计机器”的综合效果。

鉴于机械原理课程体系对轨道交通专业的重要作用,该文将分析传统机械原理课程体系的弊端,并提出一种新的机械原理课程体系教学模式。

1 传统机械原理教学弊端

如图1 所示,传统的机械原理课程体系一共包含三大内容:理论教学、认知实验和课程设计。

图1 传统的机械原理课程体系

1.1 理论教学的弊端

传统的理论教学中,教学方法不够创新、教学内容有待完善、教学评价不够全面。以往的教学以教师为主体,教学形式多以教师讲授、学生听讲、偶尔互动和课后作业组成。同时在教学内容上,不管是机构结构分析、运动分析、力学分析或是三大机构(凸轮机构、齿轮机构、连杆机构)的设计大都以“图解法”为主,其体现出来的问题就是绘图工作量大且学生反映难学。长此以往,学生对于机械原理则失去兴趣,学习效果也更差。

所以改善传统的理论教学模式显得尤为重要。

1.2 认知实验的弊端

传统的实验教学中,实验方法僵化、实验内容不丰富、实验评价片面。机械原理的认知实验中通常以分组实验为主要形式,部分不愿学习的学生可能无法参与其中。同时,内容大部分集中于课堂所讲的简图绘制、平衡实验以及运动参数的测定,内容稍显单一。在评价认知实验时,多以报告的方式呈现,评价方式较片面。所以,完善、增强认知实验的内容和评价模式更加重要。

1.3 课程设计的弊端

传统的课程设计教学中,课程设计题目单一、实践效果差、缺乏学生创新能力培养。机械原理课程设计的授课模式大部分为教师出题、学生计算,然后形成报告,最后教师评价的教学流程。学生在做设计和计算时往往局限于教师所给的题目,而这些题目大多是用过很久的题目,对于网络发达的现在,学生很容易出现抄袭现象,甚至写成报告后都没有弄懂自己所设计的内容。所以,应该丰富课程设计内容,改变课程设计教学和评价模式。

2 新的机械原理课程体系教学模式

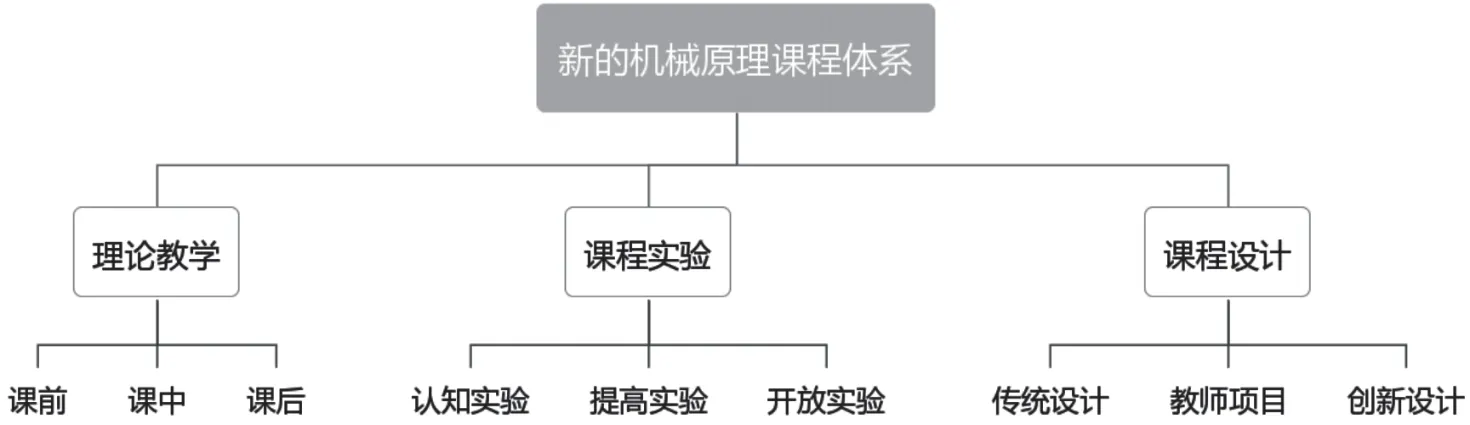

如图2 所示,为改善传统的机械原理课程体系,新的机械原理课程体系新增加了一些内容,改变了一些教学方式和评价方式,总的内容也主要包括三个:理论教学、课程实验和课程设计。

图2 新的机械原理课程体系

2.1 理论教学方式的更新

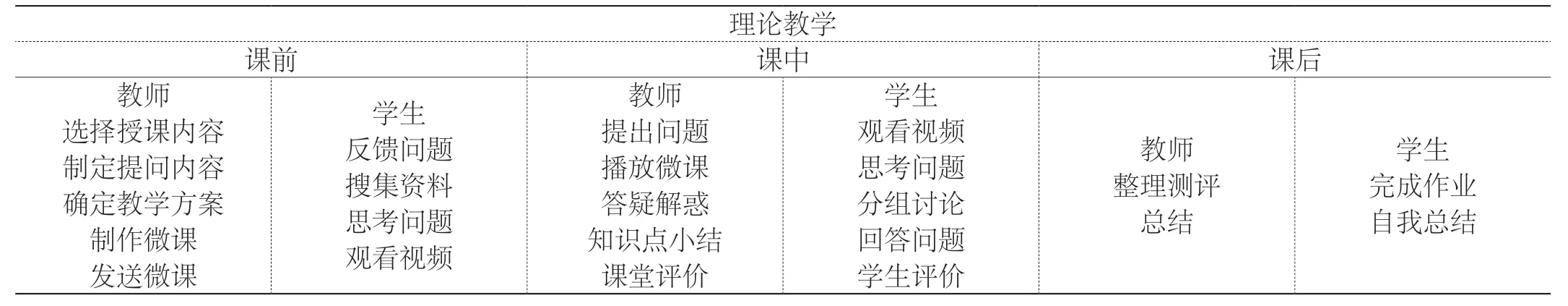

理论教学分为课前、课中、课后三个阶段,具体教学方式如表1。

表1 理论教学方式

2.1.1 课前

借助网络平台,教师在课前应确定好一个课时的授课内容,制作微课。一个微课最好包括一个知识点的内容,时间上应控制在10 min 以内,所以需要教师非常明确该微课的详细内容,做好脚本,不可有多余重复的话语,并且微课制作时应配以字幕且教师尽量不出镜,让学生更容易关注教学内容,而非教师。一个课时的微课量尽量保证在两个知识点,其余时间可用于讨论教学。

在制作微课、确定教学内容的时候,教师应注意将三维软件运用到机械原理的机构教学中,让学生更直观地清楚三大机构的设计与运行状态。同时,教师应制定好学生课前预习的问题,以便学生在预习时具有针对性,并能做好资料的搜集。

2.1.2 课中

教学时,教师应提前分组,每组确定组长,负责每组的相关事务(收取作业、发放任务等)。在教学中,让学生了解清楚基本的知识点内容时,教师再通过智慧课堂平台,发布课堂讨论问题,同时学生也可通过平台提出问题,教师一一解答。对于提出问题和回答问题的学生,可进行智慧课堂平台加分。

教师要从原来的讲授者逐渐转变成助学者和管理者。学生们在其中也锻炼了自己的自述能力、知识掌握能力和团队协作能力。

2.1.3 课后

在每个课时结束时,借助智慧课堂,学生要自评,组内学生要互评,老师根据每个学生回答问题和提出问题以及完成作业的情况,给出每组的分数和每位同学的分数,这些分数都作为平时成绩记录归案。促使学生能积极参与课堂中来[1]。一个学生一个课时的平时分数如下式:

式中,A——学生自评分数;B——组内成员评价分数平均值;C——教师课堂评价分数;D——课后作业分数。

2.2 课程实验的更新

新的机械原理课程实验包含三个方面内容:认知实验、提高实验和开放实验。认知实验主要以课本知识为基础,所做的实验部分是为巩固课本知识。提高实验是以认知实验为基础,拓宽知识结构面,增强学生的专业知识综合能力,譬如PLC 控制实验、机械传动性能测试实验、轨道交通转辙机的仿真实验。开放实验是在学生都掌握好认知实验和提高实验后,用以提高学生的创新思维能力的实验内容,譬如慧鱼机器人设计实验、机构运动方案创新设计实验。

2.2.1 改进认知实验

机构认知实验不仅仅是参观各类机构模型,不只是学习和参观单列的机构,还需清楚其机构在各类加工设备中的实际应用,使学生们更深刻地认识机构。比如连杆机构,一种常见的传动机构,在生活中运用在窗户开启、手机滑盖、轨道交通车辆车门以及转向架、雨伞、缝纫机;在工厂中运用于发动机、压力机、磨床、锻造机等。在教学过程中,可以通过视频、实物或直接进入工厂进行机构认知。

2.2.2 增加提高实验

认知实验只是做到认识和了解,而提高实验则需要探究其中原理,除了要求学生测量模型尺寸、绘制简图,还需要求学生拆卸机构、测量构件,并借助各类3D 软件制作运动仿真视频,从中进一步巩固对机构类型和自由度的认识,提高机构运动简图绘制能力,也熟悉了相关软件的操作和应用[2]。

2.2.3 鼓励开放实验

随着新工科建设和OBE 教学改革的推进,学生的创新能力越来越得到重视。每年举办的全国大学生机械创新设计比赛也激发了学生对机械创新设计的热情。“以赛促学,以赛促教”的方式在机械原理课程中起到了重要作用。所以在机械原理教学中增设机构创新设计实验以增强学生的创新、设计以及动手能力,充分发挥学生的想象力,对机构进行综合、变异或改进,通过计算可设计构件的3D 模型,通过3D 打印机打印。在这个实验中,学生得到了综合训练,也为机械创新设计比赛做好了准备。

课程实验的评价也需要进一步改进,认知实验、提高实验以及开放实验做好占比。并且每个实验的成绩组成除了提交的报告成绩以外,应该增加课堂的平时成绩以及学生小组的互评成绩,不再单纯地以报告形式体现学生的实验成绩,更能避免出现抄袭等现象,总体评价公式如下:

式中,A1——认知实验实验报告分数;B1——认知实验组内成员评价分数平均值;C1——认知实验教师课堂评价分数;A2——提高实验报告分数;B2——提高实验组内成员评价分数平均值;C2——提高实验教师课堂评价分数;A3——开放实验实验报告分数;B3——开放实验组内成员评价分数平均值;C3——开放实验教师课堂评价分数。

2.3 课程设计的更新

课程设计作为理论课程后的综合类课程,其作用主要是有利于对基础知识的理解;有利于逻辑思维的运用;有利于与其他学科的融合;有利于治学态度的培养。传统的课程设计改革力度较小,无非是新增题目类型和数量,所以需要从多个角度着手更新[3]。

2.3.1 结合传统性题目,增设创新型题目

固定选择课程设计指导书中的传统性题目,自由选择教师科研项目、机械创新设计大赛题目、创新创业项目。通过固定选择和自由选择两种方式,给予学生选择空间,提高学生创新思维能力,也提高学生的课程学习积极性和探索能力。

2.3.2 以分散为主,集中为辅的设计指导

在课程设计题目准备好后,可提前几周将题目分配给学生,以供学生收集资料。在伴随机械原理的理论教学过程中,学生不断增加对自己课程设计题目的理解,最后集中用一周时间在固定场所接受指导,此种方式可提高了学生自主思考能力。

2.3.3 多元评价形式

传统的评价形式包括平时评价和设计作品评价,但为避免抄袭现象或学生没有真实掌握课程设计内容,可增加答辩评价。用平时评价衡量学习态度,用设计作品衡量学习能力,用答辩情况衡量学生对课程内容的真实掌握情况,尽力做到全面考核评价。总体评价公式如下:

式中,a——设计作品分数;b——平时课堂表现分数;c——答辩分数。

对于优秀设计作品,还可收集进行展览,用于理论教学中。

3 结语

在实施科教兴国战略的背景下,积极开展新工科建设,如何做好工科课程教学体系是急需探讨的问题。机械原理在车辆动力输出、行驶、制动等方面都有广泛应用,所以机械原理课程体系的改善对城市轨道交通车辆专业的发展尤为重要。只有不断去探索,改进教学模式,从理论教学、实验教学到课程设计做到全面提升,才能将知识融于学生血液,让学生对其产生兴趣,从而提高其创新实践能力。