厚松散层薄基岩下开采地表变形规律—以鲁南矿区为例

2023-10-21苏丽娟朱晓峻张鹏飞姚明明王金正王庆伟司光亚

刘 辉 ,李 玉 ,苏丽娟 ,朱晓峻 ,张鹏飞 ,姚明明 ,王金正 ,王庆伟 ,司光亚

(1.安徽大学 资源与环境工程学院, 安徽 合肥 230601;2.安徽省矿山生态修复工程实验室, 安徽 合肥 230601;3.安徽大学 数学科学学院,安徽 合肥 230601;4.山东能源集团鲁西矿业有限公司 郭屯煤矿, 山东 菏泽 274700)

0 引 言

煤炭作为重要的工业原料,在中国经济社会发展中发挥关键作用[1]。开采煤炭资源造成的沉降破坏了矿区的环境、耕地和地表建筑,导致地表沉降及许多其他潜在的灾难性后果[2-3],因此,掌握煤层开采地表变形规律至关重要。大量研究表明,对一般地质采矿条件下煤层开采引起的岩土体移动变形规律的认识较为深刻[4]。在我国东部大部分矿区,由于厚松散层薄基岩赋存条件,地表沉陷呈现下沉量大、移动范围广、稳沉时间长等特征。通过现场实测或模拟研究发现,厚松散层薄基岩特殊地质条件下开采比一般地质条件下开采的地表下沉系数偏大,有些大于1.0 甚至更大[5];主要影响角正切较小,水平移动系数较大,水平移动范围大于下沉范围;上山边界角、移动角小于或接近下山边界角和移动角等[6]。一般认为产生这些特殊性是松散层较厚导致上覆岩层的综合岩性偏软、采动引起应力集中、土体压实进一步增大地表变形等引起的,而开采引起含水层失水沉降亦不可忽略[7]。

对于地表移动变形规律国内外学者进行了大量的研究,其中代表成果有:HU 等[8]根据六安煤矿地质条件,进行了厚土层薄基岩和薄土层厚基岩2 种开采沉陷模拟,分别对基岩厚度和土层厚度进行了研究,并对不同地质条件下地表移动变形规律进行了分析,结果表明:随着土层厚度的增加,地表变形迅速增加,但在一定数值(本文为100 m)后,地表变形变化不大;当土层厚度一定时,地表变形随基岩厚度的增加而减小;ZHANG 等[9]通过数值模拟表明基岩厚度对工作面上覆地层的变形和破坏有很大影响,在上覆基岩较薄的地方,冲积层底部的最大沉降和破坏显著增加;余学祥等[10]研究大采深厚松散层下地表移动变形具有下述基本特点:起动距小,煤矿被开采以后,地表很快进入活跃阶段,开始阶段仅41 d,约占总移动时间的6%,活跃阶段的时间相对较短,小于总移动时间的23%,但最大下沉值的88%以上是在该阶段获得的,衰退阶段约占总移动时间的71%,相对较长;郭玉芳等[11]探讨了巨厚松散层条件下矿区的采矿,结合FLAC3D程序数值模拟软件,研究了厚松散层采矿条件下地表移动变形的特殊规律:地表变形集中、下沉系数变大、地表破坏范围较广;学者利用数值模拟研讨了采深和松散层厚度对煤层开采后地表移动变形的影响[12],得出采深采厚比一定且较大的情况时,随着松散层厚度的增大,地表下沉量和水平位移略有增加,地表变形影响的范围也有所增大[13-14]。

以上研究为厚松散层薄基岩地表变形规律提供了参考,但由于未考虑松散层厚度、基岩厚度在埋深中的占比,研究结果存在一些不足:①对于特殊地质条件下煤层开采的岩土体移动变形规律研究较少,需要深入研究松散层与基岩不同厚度比时地表移动变形的规律;②覆岩结构中不同岩土体占比条件下开采的地表变形规律仍需进一步研究;③对于厚松散层薄基岩条件的定量分析不足,尤其是不同松散层基岩厚度比条件下地表变形规律存在明显差异性。

为准确预测厚松散层薄基岩下煤层开采引起的地表移动变形规律,达到控制地表沉陷灾害目的,需要深入研究厚松散层薄基岩条件下的地表变形参数变化规律。以山东某煤矿为研究区域,在分析4302工作面实测数据的基础上,通过FLAC3D进行数值模拟,建立了不同松基比(0.25~5.00)条件下煤层开采的地表变形计算模型,研究了地表变形特征,分析了松基比对地表变形参数的影响,并从开采沉陷的角度对厚松散层薄基岩条件进行了定量分析与探讨。

1 研究区概况

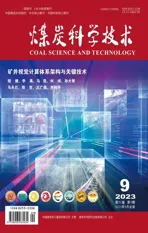

井田位于山东省境内,南北长约14 km,东西宽约13 km,面积约180 km2。井田内地层自上而下分为:第四系、新近系、上石盒子组和下石盒子组、二叠系山西组、石炭系本溪组和太原组、奥陶系中、下统,如图1 所示。该矿区井田松散层厚度一般为530~650 m,平均590 m,主要含煤地层为下二叠系山西组和上石炭统太原组,平均总厚237.75 m,含煤25 层,其中山西组含煤3 层,太原组含煤22 层。山西组煤层平均总厚10.35 m,含煤系数4.3%,可采及局部可采煤层有3 煤、15 上煤、16 上煤、17 煤和18中煤,平均厚8.67 m,占煤层总厚的84%,其中3 煤层是本矿井主要可采煤层,煤层采用长壁垮落法开采。

图1 覆岩结构Fig.1 Overburden structure diagram

该煤矿4302 工作面倾向长度为383 m,走向长度为408 m,煤层厚度为3.2 m,工作面煤层倾角为10°,平均采深为810 m,其中松散层平均厚度为572 m,基岩厚度为238 m。煤层顶板主要由粗砂岩、中细砂岩、砂质泥岩等组成,具有开采深度大、倾角小、松散层厚、薄基岩等特点。覆岩结构如图1 所示。

2 地表移动观测

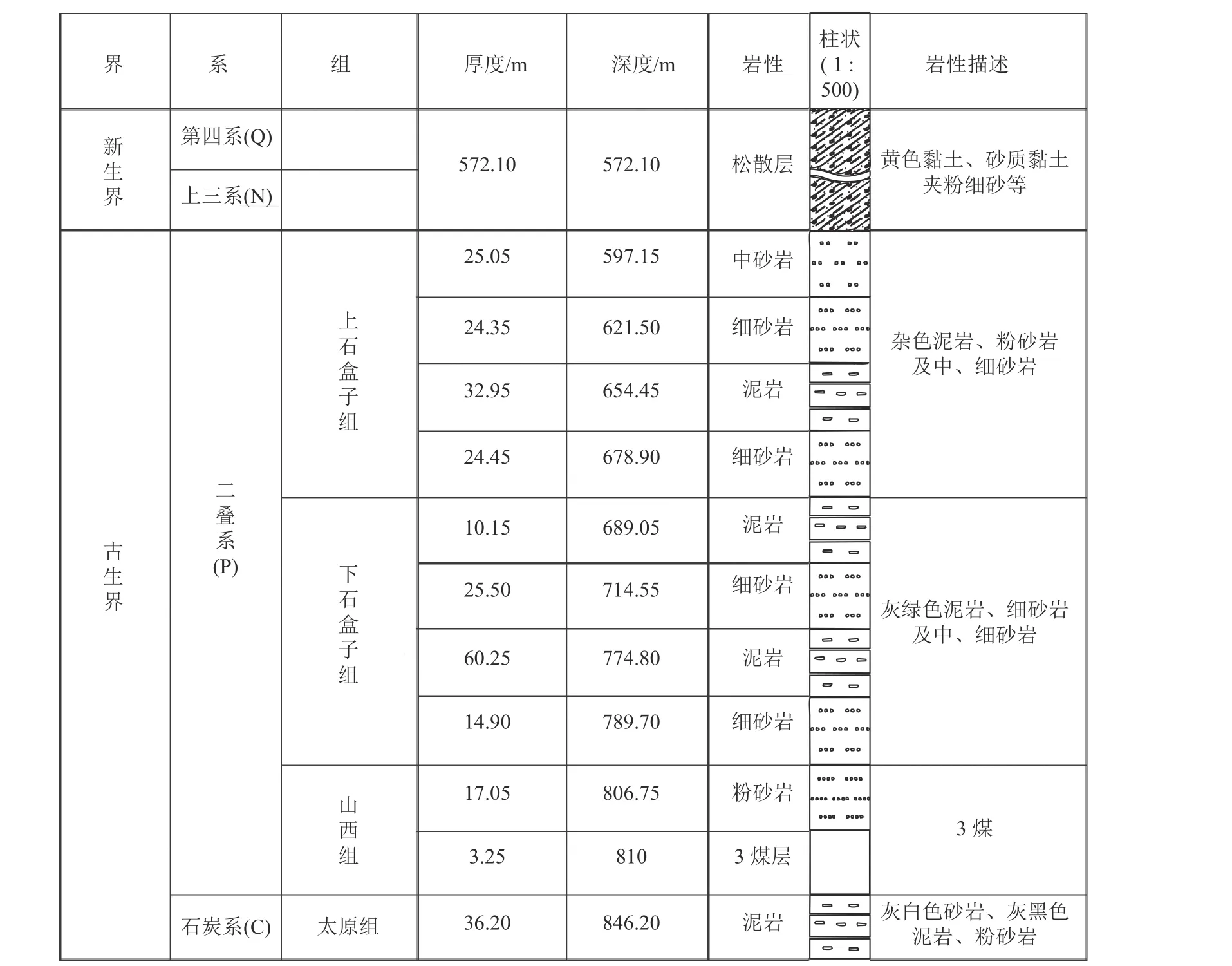

为研究该工作面开采引起的地表移动,在主断面上方根据十字线原则布设了地表移动观测站,设置了3 条观测线,其中沿走向布设1 条观测线,沿倾向布设2 条观测线,观测线长度超出工作面边界的长度均大于450 m[15],走向线布设26 个观测点,倾向线布设69 个观测点,如图2 所示。

图2 地表移动观测站示意Fig.2 Schematic diagram of a mobile surface observation station

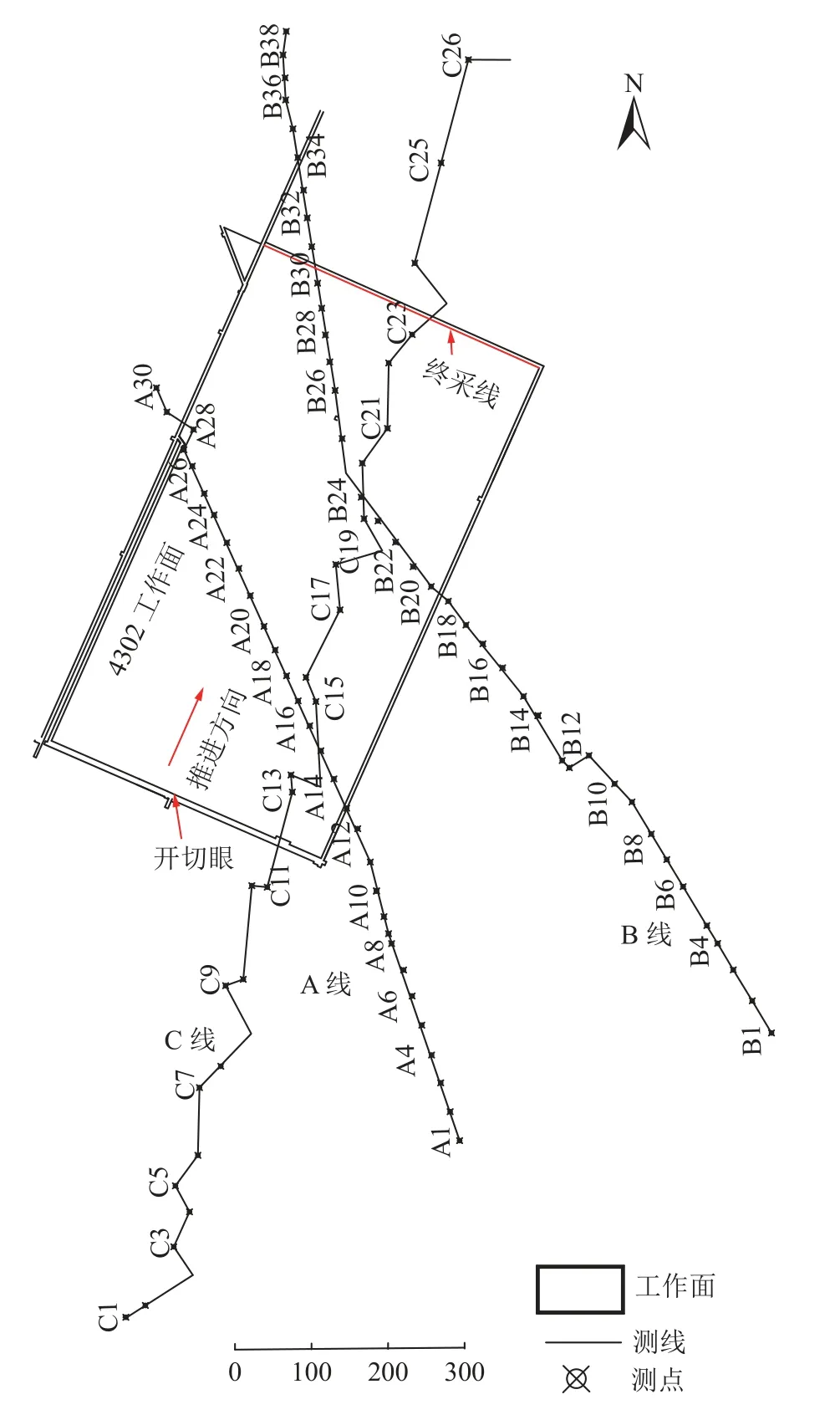

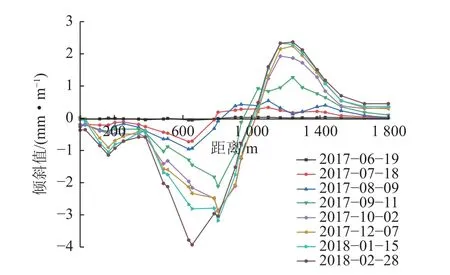

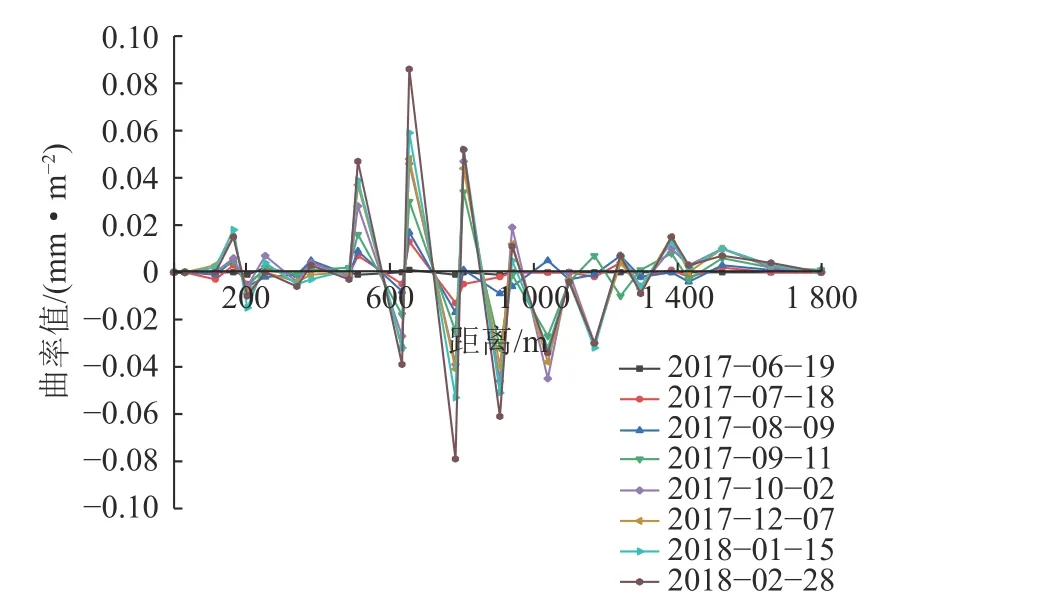

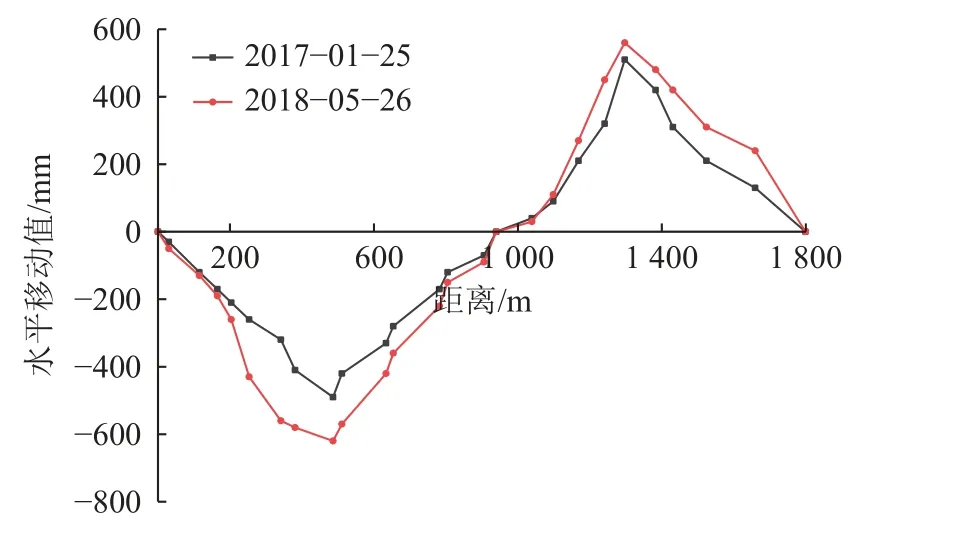

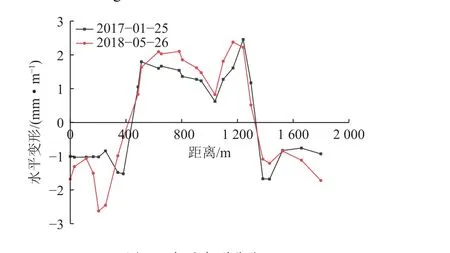

该工作面自2017 年3 月开采,至2017 年9 月结束,地表移动观测时间为2017 年5 月至2018 年9 月。平均观测周期为2 个月,其中,地表移动活跃期进行加密观测,共进行了9 次测量。根据观测结果,因4302 工作面未达到充分采动,通过计算其采动系数为0.39,获取了地表移动盆地特征参数,分别为尺寸383 m×408 m,平均采深810 m,煤层倾角10°,开采厚度3.2 m,边界角58°,移动角63°;并得到了概率积分法参数,分别为下沉系数1.21,水平移动系数0.42,主要影响角正切1.48,开采影响传播角87°,拐点偏移距54 m;分别绘制了开采各时期工作面走向方向的地表动态下沉曲线、地表倾斜曲线、地表曲率曲线、水平移动曲线和水平变形曲线,如图3-图7所示。

图3 工作面走向下沉曲线Fig.3 Working face sinking curve

图4 倾斜曲线Fig.4 Slope curve

图5 曲率曲线Fig.5 Curvature curve

图6 水平移动曲线Fig.6 Horizontal shift curve

图7 水平变形曲线Fig.7 Horizontal deformation curve

由图3-图7 可知:工作面开采过程中,随着开采范围的增大,下沉值不断增加,地表最大下沉值出现在距开切眼约222 m 位于采空区中心上方的C16号测点,最大下沉值达到1 114 mm,因未达到充分采动,下沉盆地未出现平底状态;从盆地边缘至拐点间的倾斜值逐步减小,拐点到最大沉降点间倾斜值逐渐增大,在最大沉降点处倾斜值为0。位于拐点处的倾斜值最大,并且拥有2 个正负相反的最大倾斜值。在距离开切眼约64 m 处,倾斜达到负向最大值,其倾斜值为-3.93 mm/m,在距离终采线约213 m 处,倾斜达到正向最大值,其倾斜值为2.37 mm/m;在开切眼后方约64 m 的位置处,曲率达到正向最大值,其曲率值达到0.086 mm/m2,在开切眼前方约63 m 处,曲率达到负向最大值,其曲率值达到-0.079 mm/m2;地表移动变形处于稳定状态时,水平移动曲线趋于光滑,最大负水平移动值位于开切眼后方约232 m处,其值约为-620 mm,最大正水平移动值位于距终采线157 m 处,其值约为560 mm;距离终采线约286 m处,水平变形达到正向最大值2.38 mm/m。

该工作面松散层厚,基岩相对较薄,松散层与基岩厚度比达到2.4,属于特殊地质采矿条件,因松散层的下沉机理不同于基岩,它一方面随基岩的下沉而下沉,另一方面松散层拥有深厚土体,不具抗拉强度,呈整体移动,可将松散层简化为一自由荷载作用于基岩面上,基岩所承受荷载越重[16],所以地表沉陷出现了一些特殊现象,如下沉系数偏大甚至大于1、水平移动系数偏大、地表破坏范围较广、拐点偏移距偏小等。由此证明不同上覆基岩和松散层的厚度对于研究地表移动变形规律是至关重要的,同时进一步揭示特殊地质采矿条件下岩土体的变形机理,因此,运用FLAC3D模拟不同松散层基岩厚度比,研究特殊地质条件下煤层开采的地表变形规律具有重要意义。

3 厚松散层薄基岩下开采地表变形数值模拟

3.1 模型设计

为探讨不同松散层与基岩厚度比条件下的地表变形规律,以山东某矿区地质采矿条件为原型,通过FLAC3D数值模拟软件,固定采深为900 m,模拟研究不同松基比对地表变形规律的影响,在达到充分采动的情况下,制定地质采矿条件为:开采煤层为水平开采,设计模型工作面长度2 000 m,宽度2 000 m,煤层厚度3 m,开采深度900 m,依据不同松基比分别建立数值模拟方案。

设计模型高度956 m,长度5 000 m,宽度5 000 m,根据模型水平方向情况选取每25 m 一个网格,垂直方向按照岩层厚度不同进行合理设置,其中煤层厚度选取3 m 一个网格。在工作面走向和倾向两侧各留1 500 m 的边界保护煤柱,模型如图8 所示。

图8 数值模拟模型Fig.8 Numerical simulation model

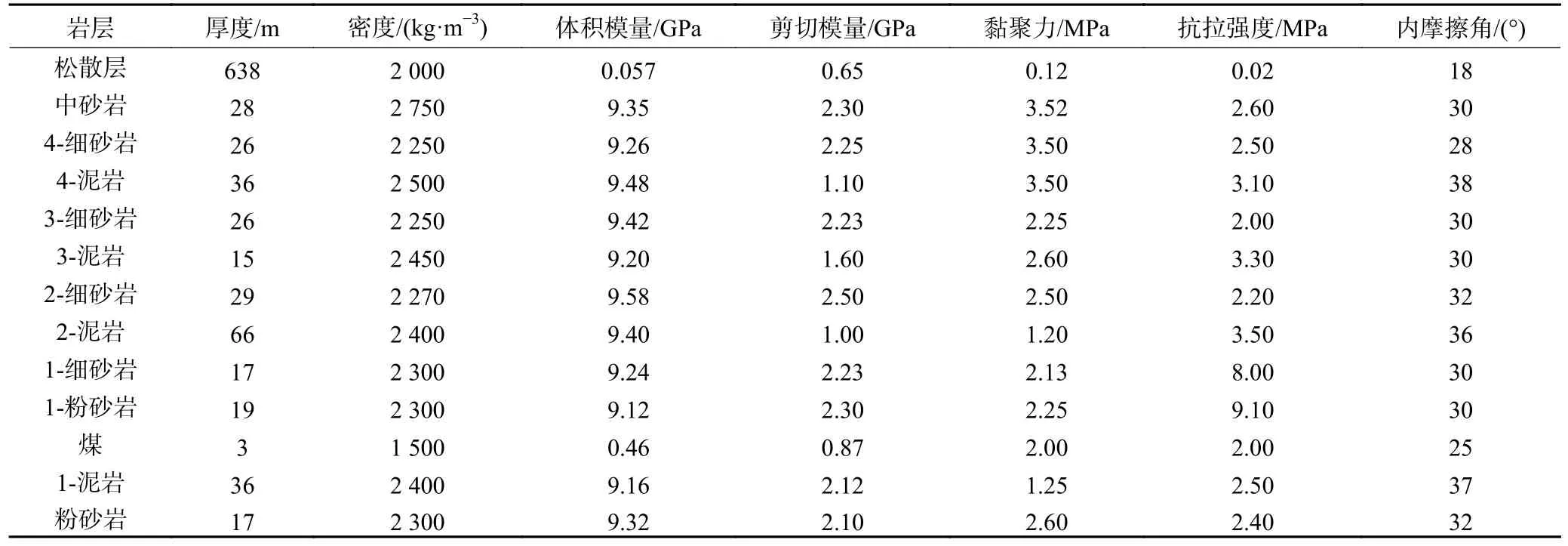

结合上覆岩层材料的力学特征和摩尔-库伦屈服准则,将地质资料经岩层概化合并,建立了与实际基本吻合的模拟模型[17],根据该煤矿的地质概况和物理力学性质,选取地质报告中相关参数进行实验室模拟模型,通过实验室多次试验获得模型的煤岩体物理力学参数,见表1。

表1 煤岩体物理力学参数Table 1 Physical and mechanical parameters of coal and rock mass

3.2 模拟方案

在常规地质采矿条件下,研究开采厚度、基岩厚度等对地表变形参数的影响时,由于松散层占采深的比例较小,经常忽略不计[17]。而对于厚松散层薄基岩矿区而言,大多煤系都被厚松散层覆盖,同时结合地表变形规律,将松散层与基岩厚度比记为松基比K,如式(1)所示。

式中:h为松散层厚度,m;H0为采深,m。

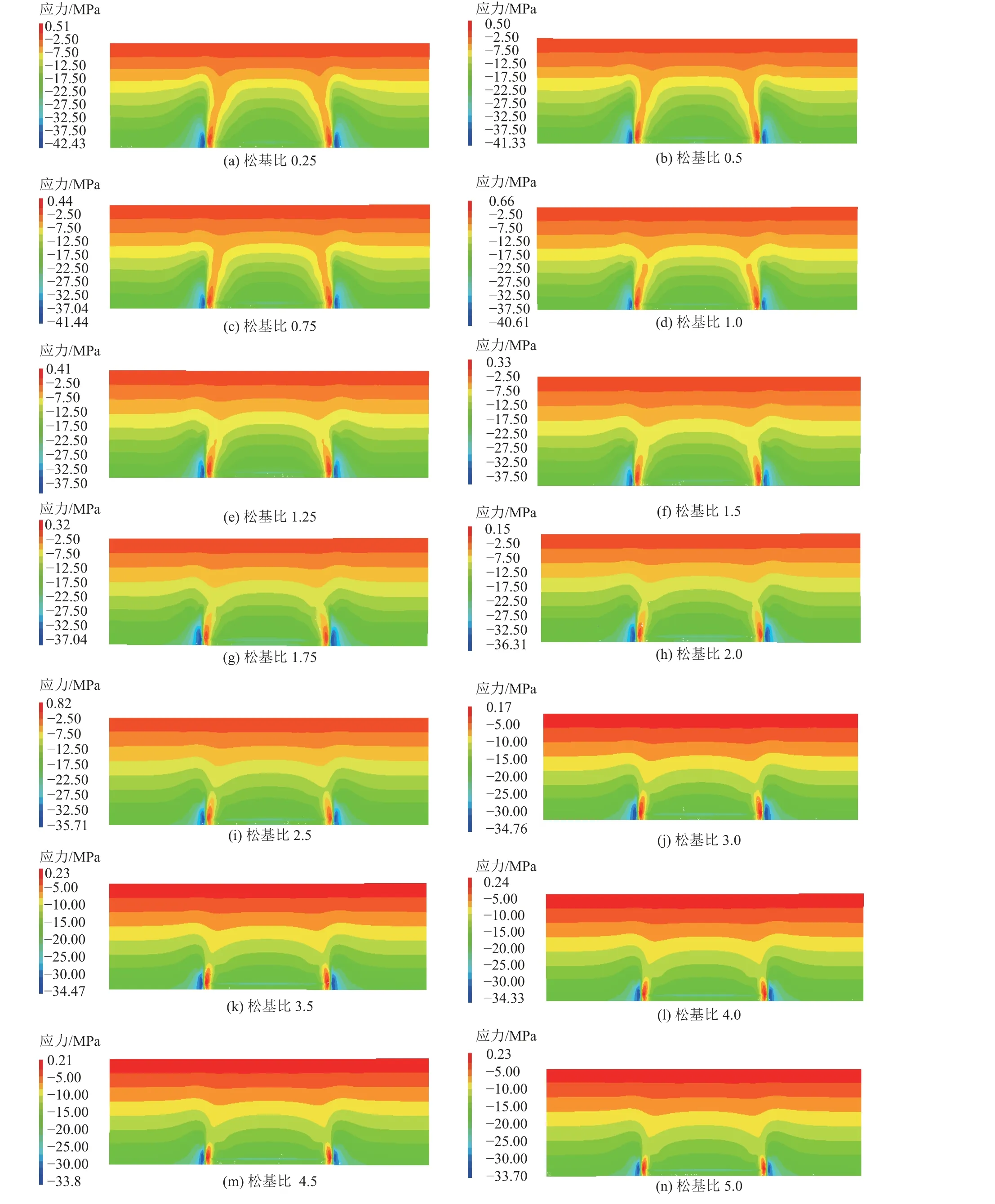

为了进一步研究松散层与基岩的耦合作用下不同松基比条件的地表变形规律,结合东部矿区实际工作面松基比情况和已有学者的研究成果建立数值模拟模型。在其他各类岩土体的岩性及比例均一致的基础上,可减少比例缩放带来的影响,通过实验室试验调整松基比,建立K为0.25、0.50、0.75、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00、3.50、4.00、4.50、5.00 的14 个数值计算模型,分别对这些模型的土体变形情况进行分析,明确不同松基比的地表变形规律。

3.3 结果分析

3.3.1 地表变形规律

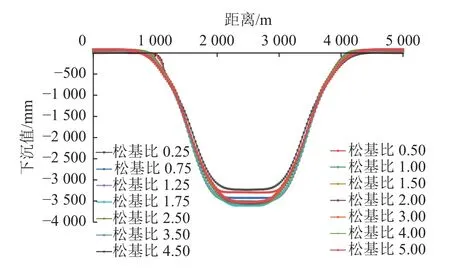

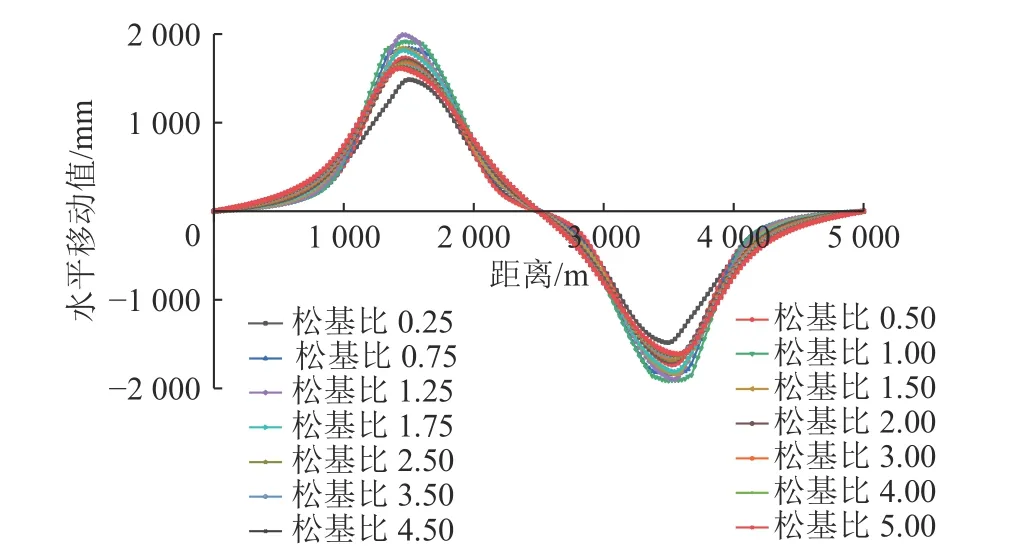

通过对上述各方案进行模拟计算,得到不同松基比地表下沉值和水平移动值,为了便于分析,绘制了不同松基比时地表下沉和水平移动曲线,如图9-图10 所示。

图9 不同松基比地表下沉曲线Fig.9 Surface subsidence curves with different pine-to-basis ratio

图10 不同松基比地表水平移动曲线Fig.10 Surface horizontal movement curves with different loose-to-base ratios

由图9、图10 可知:特殊地质条件下煤层开采,地表下沉曲线和水平移动曲线总体上与一般地质条件下采矿引起的地表移动分布曲线接近;下沉曲线出现平底,说明工作面达到充分采动,并且越靠近采空区下沉越大,随着K逐渐增大,地表下沉曲线盆地深度先增大后稳定,最大下沉点位于采空区中央,下沉曲线关于最大下沉点对称分布;从盆地边缘至拐点处的水平移动逐步增加,转折点处与最大沉降点之间的水平移动在逐步下降,在最大沉降点之间的水平移动值趋于0,当在拐点处水平位移最大时,出现了2 种方向相反的最大水平移动值,曲线在采空区的中央形成中心对称;最大下沉值和最大水平移动值随着松基比增大呈现先增大后稳定的规律,说明不同松基比对地表移动变形的作用不同,不同情况需进行不同讨论,当松散层占开采深度比重越大时,基岩所承受荷载越重,地表下沉逐渐增大,但当松散层厚度逐渐增大时,松散层对地表变形起到缓解作用,地表下沉逐渐稳定;随着松基比的增加,地表下沉值与水平移动值在边缘处收敛缓慢,范围逐渐扩大,曲线上方由陡峭逐渐变平缓;松基比等于1.75 时,地表最大下沉量达到3 608 mm,松基比等于1.25 时,最大水平位移达到1 994 mm。

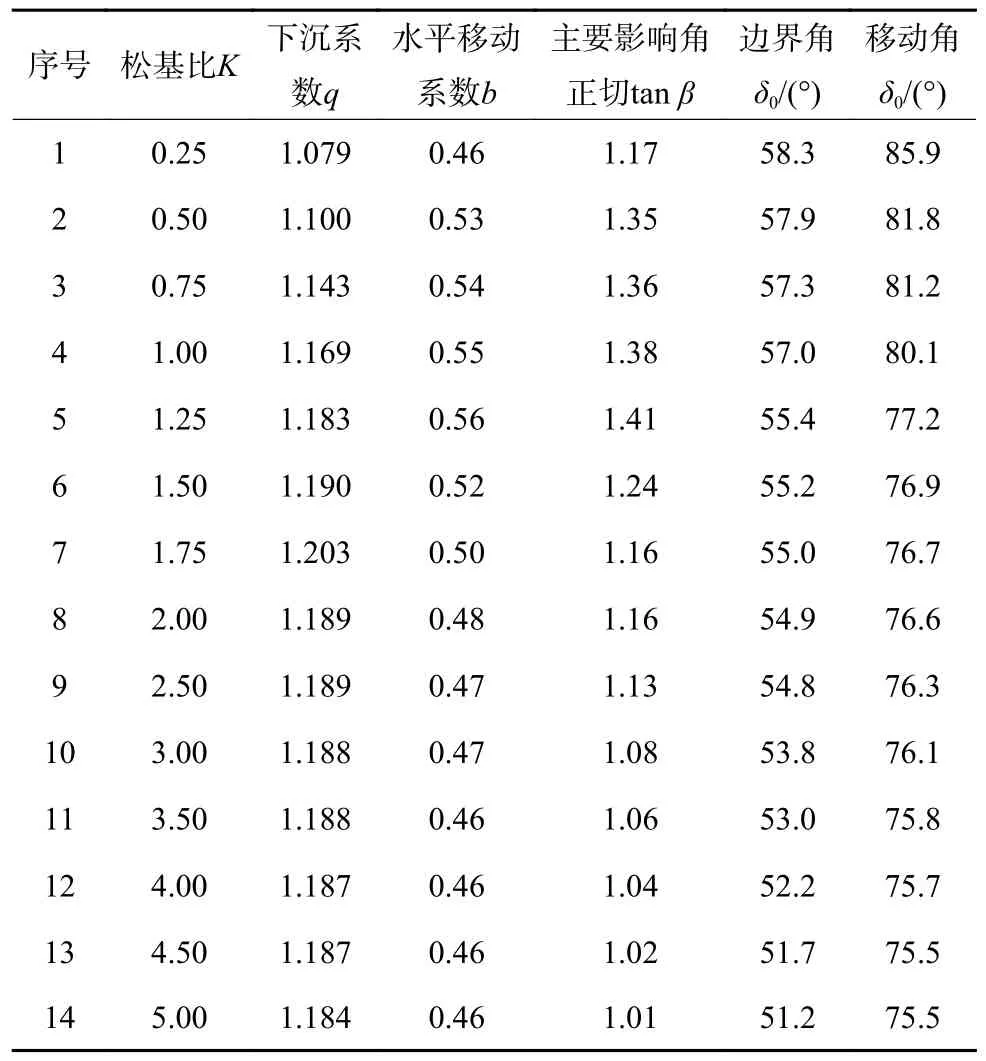

通过对不同松基比方案进行模拟计算,获取了不同松基比条件下地表下沉系数q,水平移动系数b、主要影响角正切tanβ,边界角δ0和移动角δ0,见表2。

表2 模拟不同松基比的地表变形参数Table 2 Surface deformation parameters for different pine-to-basic ratios

由表2 可知,采煤区充分开采时,松基比影响地表沉陷程度:在煤层采矿采厚相同的情况下,当松基比不断增加时,下沉系数为非线性变化,表现为先增大后逐渐稳定,其中K=1.75,qmax=1.203,当松基比达到一定限值时,采空区的破坏对地表移动变形的影响减小;随着松基比不断增加,水平移动系数呈现先增大后减小最终逐渐稳定的特点,当松基比等于1.25 时,水平移动系数最大达到0.56;主要影响角正切随着松基比增加呈现先增大后减小的特点,K=1.25 时,tanβ最大为1.41,tanβ越小,地表移动范围相对越大,下沉盆地越分散;边界角描述地表移动盆地边界特点,移动角代表了地下开采对地表移动的影响程度、大小、范围,当采深固定时,移动角、边界角与松基比之间存在线性关系,随着松基比增大,移动角、边界角逐渐减小。

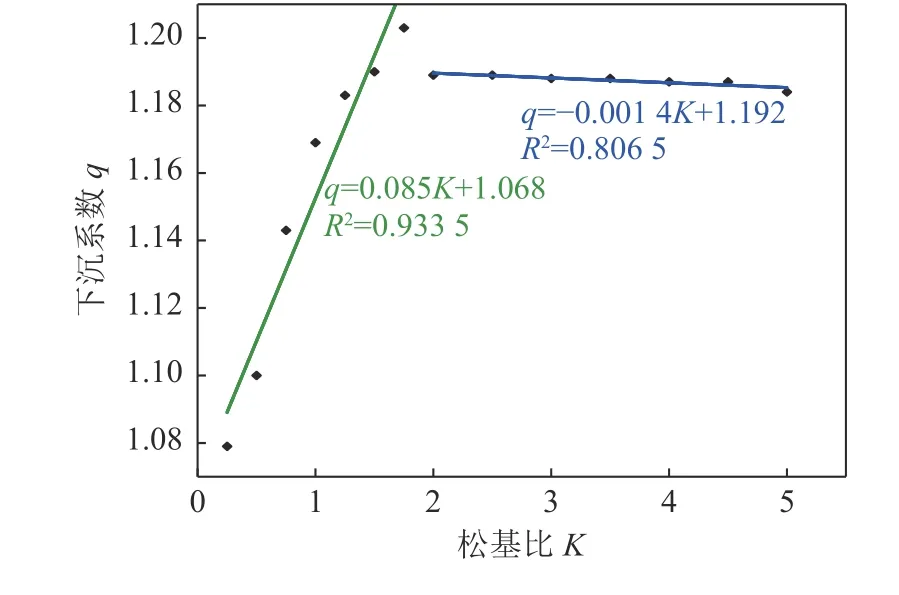

3.3.2 松基比对下沉系数的影响

通过对表2 统计的数值模拟结果进行回归分析,得到了下沉系数q与松基比K之间关系,如图11 所示。

图11 下沉系数与松基比相关关系Fig.11 Correlation between subsidence coefficient and loose-to-base ratio

由图可知:下沉系数q与松基比K之间呈现先增大后逐渐稳定的关系,K=1.75 时出现拐点。当松基比从0 增加到1.75 时,下沉系数与松基比呈线性增大关系,平均增加率为0.085,当松基比增加0.1 时,下沉系数增加0.008 5,其中K=1.75 时,下沉系数达到最大值1.203;当松基比从2.0 增加到5.0 时,下沉系数趋于平缓,q平均值为1.187,不再随着松基比的变化而大幅变化。

3.3.3 松基比对水平移动系数的影响

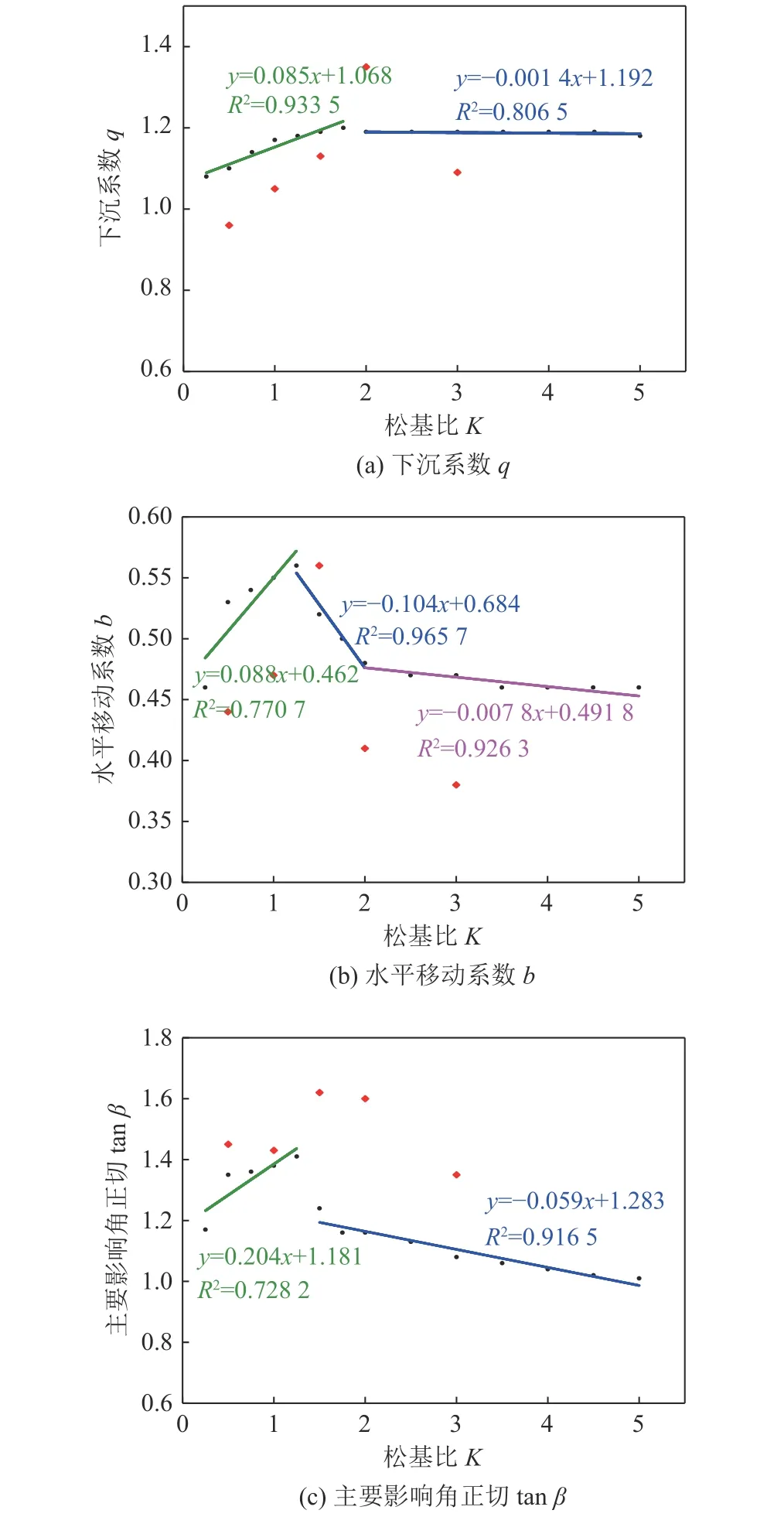

根据模拟结果表2,绘出了水平移动系数b与松基比K的关系曲线,如图12 所示。

图12 水平移动系数与松基比相关关系Fig.12 Correlation between horizontal movement coefficient and loose-to-basic ratio

由图12 可知:水平移动系数b与松基比K之间存在先增大后减小最终趋于稳定的关系,K=1.25 时出现拐点。当松基比从0 增加到1.25 时,水平移动系数与松基比呈线性增大关系,平均增加率为0.088,由0.46 增大到0.56;当松基比从1.25 增加到2.0 时,水平移动系数与松基比呈线性减小关系,平均减少率为0.104,当松基比增加0.1 时,水平移动系数减少0.010 4;当松基比从2.0 增加到5.0 时,减少速率减缓,水平移动系数逐渐呈现稳定趋势。

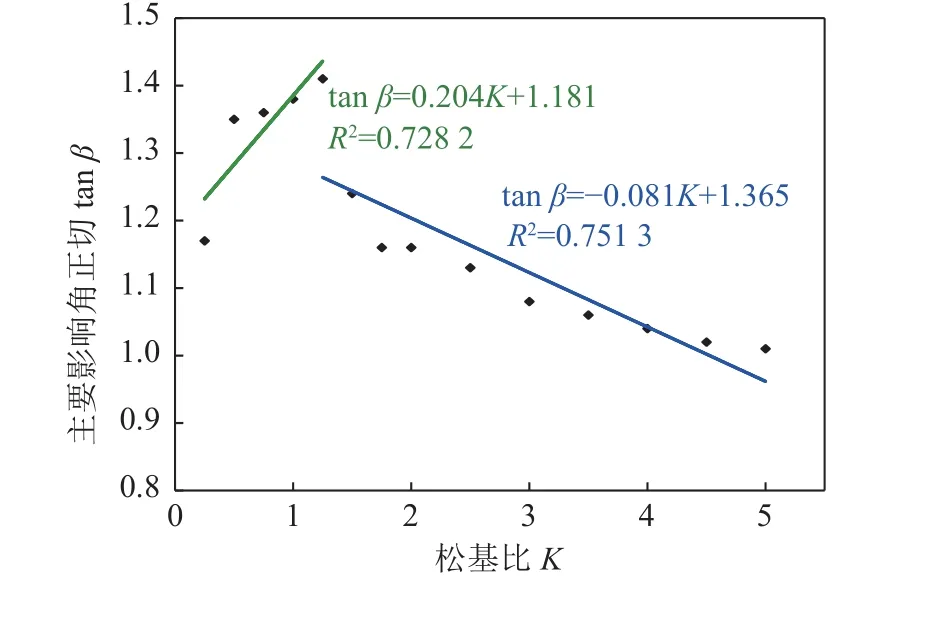

3.3.4 松基比对主要影响角正切的影响

通过对表2 统计的数值模拟结果进行回归分析,得到了主要影响角正切tanβ与松基比K之间的关系,如图13 所示。

图13 松基比与主要影响角正切相关关系Fig.13 Correlation between loose basis ratio and main influence angle tangent

由图13 可知:主要影响角正切tanβ与松基比K之间存在先增大后减小关系,其中K为1.25 时,tanβ达到最大值为1.41。当K为0.25~1.25 时,松基比与主要影响角正切呈线性增大关系,平均增加率为0.204;K为1.25~5.00 时,tanβ与K呈线性减小关系,平均减少率为0.081。

4 数值模拟与实测结果对比

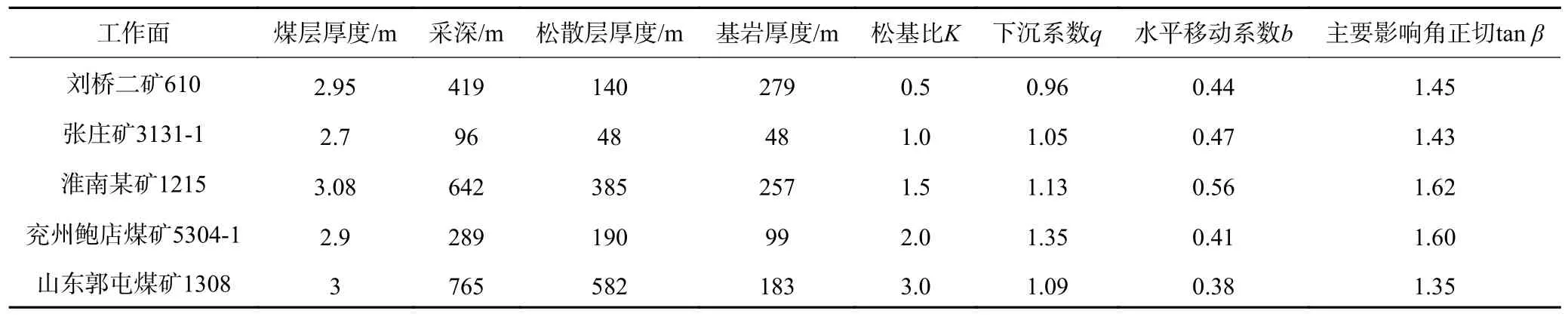

为验证模拟结果的准确性,分别选取了两淮和鲁南典型厚松散层矿区5 个工作面的实测数据进行对比分析,分别为:刘桥二矿610 工作面、张庄矿3131-1 工作面、淮南某矿1215 工作面、山东兖州鲍店5304-1 和郭屯1308 工作面。地质采矿条件和地表移动参数,见表3,下沉系数、水平移动系数、主要影响角正切实测结果与本文模拟结果的对比如图14 所示。

表3 不同矿区工作面地质采矿条件与地表移动参数Table 3 Geological mining conditions and surface movement parameters of working faces in different mining areas

图14 实测与模拟结果对比Fig.14 Comparison between the actual measurement and simulation results

其中,刘桥二矿位于安徽省淮北市濉溪县刘桥镇境内,主采为二叠系山西组 6 煤层,采深420 m,采厚3.0 m,煤层倾角3°,覆岩结构较为复杂,主要由第四系表土、细砂、泥岩、粉砂、砂质黏土组成,松散层厚度140 m,基岩厚度279 m;张庄矿位于安徽省淮北市,主采石炭二叠系煤层,采深96 m,采厚2.7 m,近水平煤层,覆岩结构较为简单,主要由第四系松散层、泥岩、砂岩组成,松散层厚度48 m,基岩厚度48 m;淮南某矿1215 工作面位于淮南煤田,主采13-1 煤,采深642 m,采厚3.08 m,煤层倾角3°,覆岩结构较为简单,主要由第四系松散层、细至中粒砂岩、泥岩、黏土组成,松散层厚度385 m,基岩厚度257 m;鲍店煤矿位于邹城、兖州市境内,主采山西组3 煤层,采深289 m,采厚2.9 m,煤层倾角9°,覆岩结构较为简单,主要由泥岩、粉砂岩、细至中粒砂岩组成,松散层厚度190 m,基岩厚度99 m[18]。山东郭屯煤矿位于山东省菏泽地区郓城县城,主采煤层为山西组3 煤层,采深765 m,采厚3 m,煤层倾角为3°,覆岩结构较为简单,主要由第四系松散层、泥岩、中砂岩组成,松散层厚度582 m,基岩厚度183 m[19]。

通过实测与模拟对比,可以看出:不同松基比工作面实测下沉系数与模拟下沉系数的平均相对误差为10.5%,最大为14.6%(松基比为0.5),最小为5.3%(松基比为1.5);实测与模拟整体趋势一致,但当松基比等于2.0 时,实测比模拟稍大,在其他松基比情况下,实测比模拟偏小,产生误差的原因可能是岩土体内部具有复杂性,进行数值模拟时无法考虑全面,加入了土体中的竖向应力,忽略了水平应力的影响;水平移动系数平均相对误差为16.6%,最大为22.6%(松基比为3.0),最小为7.9%(松基比为1.5);水平移动系数模拟和实测地表变形规律一致,但实测值大多稍小于模拟值,这是由于实际情况下的测量会受到降雨,开挖速度,人工等因素的影响,而模拟无法实现;主要影响角正切平均相对误差为16.3%,最大为27.6%(松基比为2.0),最小为3.5%(松基比为1.0)。根据上述概率积分法参数对比,可知模拟得到的主要影响角正切、水平移动系数和下沉系数与实测值之间存在较小误差,模拟结果可靠。

5 松基比对地表变形参数影响的机理分析

在没有进行采煤或者受到采煤影响之前,土体仅受到自身重力、支承力和两侧水平应力作用,这两组平衡应力,使得土体相对稳定,不会产生移动变形[18]。煤矿被采出以后,破坏了采空区周围岩土体内部原有的力学平衡状态,由此岩层发生了移动、变形。当开采面积达到一定范围后,地表遭到破坏产生波动,并发生移动变形。不同松散层基岩厚度产生的移动变形规律存在差别,并且对地表变形参数具有重要的影响:

1) 采动覆岩移动的破坏传递过程与上覆岩层的岩性密切相关,厚松散层多由黏性或砂性土沉积而成,在自重应力作用下,会对其下部基岩产生较大压力,基岩的下沉引起松散层下沉[20]。

对不同松基比情况下地下煤层开采后引起的上覆岩土体垂直应力变化进行分析,如图15 所示。在松基比为0.25~2.5 时,松散层占平均采深的比例较小,采空区上方的松散层向地表附加应力几乎全部为正值,即产生压应力,压力在逐渐减小,由0.51 MPa减小到0.08 MPa;随着松散层占的比例增加,松基比为3.0~5.0 时,垂直附加应力发生改变,变为负值,此时产生拉应力,拉力值逐渐增大,由0.17 MPa 增加到0.23 MPa,煤层开采后引起的应力影响范围逐渐减小。在采空区边界两端拥有了应力集中区域,岩土体垂直应力基本上关于采空区呈中心对称,随着松基比的增加,应力减小后趋于稳定,松基比0.25 时达到最大值42 MPa,松基比3.5~5.0 时稳定在34 MPa。由于煤炭被采出以后,岩土体原始的应力分布发生改变,煤层顶、底板应力逐渐向了采空区边界分布,形成应力集中区域,顶、底板达到承载极限值最终应力值趋于稳定。

图15 覆岩垂直应力分布Fig.15 Vertical stress distribution of overlying rock

2) 地表变形参数用于描述地表移动变形规律,其随着松基比的变化而变化,主要表现为随着松基比的增加,下沉系数呈现先增大后稳定的趋势,水平移动系数为先增大后减小最后趋于稳定,主要影响角正切呈先增大后减小特点,边界角、移动角呈现逐渐减小特征,产生影响的原因如下:①开采条件相同的情况下,基岩面下沉向松散层土体传递过程中,除了土体跟随基岩面下沉之外,传递过程中引起土体内部结构的变化,产生了附加应力,在附加应力作用下,松散层土体产生了沉陷响应,引起附加下沉。随着松基比逐渐增加,松散层占比逐渐增加,作用在基岩及采空区的应力增加,受到松散层荷载影响的采空区冒落带内破碎岩体更加压实,岩石碎胀性减小,地表下沉增大,基岩承受的荷载越大,下沉系数逐渐增大;当松基比达到一定限值时,松散层中的承载结构为松散层拱结构,基岩中的承载结构为关键层[21],即基岩层内能够形成有效支承应力层,承担了上覆附加应力,减少了开采对于松散层的影响,最大下沉量逐渐稳定,下沉系数呈现趋于平缓特点。②采空区的存在导致基岩的移动变形,进而影响着松散层,当松基比较小时,松散层存在压缩变形特性,受到松散层压缩变形的影响,水平移动范围逐渐增大,故而水平移动系数增大;当松基比越来越大时,松散层所占比例越来越大,受到开采产生的附加竖向应力的影响越来越小,采空区外侧应力值增高,因此整体变形量减小,水平移动范围逐渐减小,水平移动系数减小后趋于稳定。③主要影响角正切与主要影响半径密切相关,受到松散层、基岩厚度的耦合影响,如式(2)所示,当松基比不断增大时,最大下沉值呈现先增大后减小趋势,最大倾斜值为最大下沉值一阶导数,表现为先增大后减小,由此得到的主要影响半径呈先减小后增大特征,又因固定了开采深度,利用公式得到主要影响角正切值先增大后减小。

其中:r为主要影响半径;W0为最大下沉值;i0为最大倾斜值;H0为采深,m。④当采深较大时,表土层在平均采深中占的比例对移动角、边界角有很大的影响,移动角、边界角随着表土层厚度占平均采深比例的增加而减小[22]。

6 厚松散层薄基岩条件的定量分析及探讨

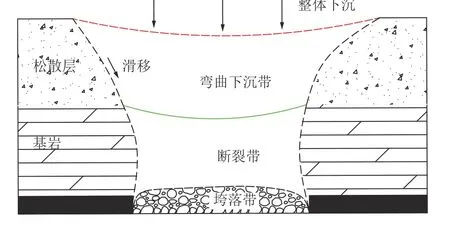

为探讨厚松散层薄基岩条件下岩层移动与地表变形,国内外学者分别从井下开采、覆岩破坏、地表移动等不同角度开展了研究:①从井下开采角度,采矿工作者认为以确定的基岩范围来区别基岩厚度,如在研究神东矿区薄基岩浅埋煤层保水开采技术时提出,通常情况下将厚度h≤30~50 m 的岩层称之为薄基岩[23];②从覆岩破坏角度,煤层开采以后采空区上覆岩层出现弯曲下沉带、裂隙带和垮落带,垮落带和裂隙带合称导水裂缝带[24]。一般认为垮落带与导水裂缝带为“两带”,通常位于垮落带内岩层。多数学者根据煤层开采后采空区上覆岩层“两带”高度与基岩厚度之间的关系,对薄基岩进行定义和分类,煤层上覆基岩厚度小于垮落带高度属于超薄基岩;基岩厚度大于垮落带高度而小于导水裂缝带高度属于薄基岩;而厚基岩是基岩厚度大于导水裂缝带高度[25]。③从地表移动角度,松散层和上覆基岩的厚度、岩性影响着地表的移动变形,松散层越薄,基岩越厚,岩性越大,对地表影响程度越小[26]。在大采深、基岩较薄的开采条件下,地表下沉盆地陡峭,移动变形分布集中,表现在参数上,移动角偏大,主要影响角正切偏大,地表下沉速度偏大,地表移动剧烈[20],但对于松散层基岩厚度没有一个统一的定义。

一般认为,厚度小于50 m 的松散层属于薄松散层,厚度大于50 m 并小于100 m 属于厚松散层,而巨厚松散层是厚度大于100 m[27]。然而,煤层开采后,采动下沉自顶板向上覆岩层传递,顶板以垮落形式冒落堆积于采空区,位于其两侧向上发生断裂,在上方形成了托梁,托梁下方岩土体应力得到释放,出现断裂、裂缝,当破坏带范围进一步增大,上方托梁延伸至松散层内,形成暂时的自稳结构,因此托梁在上方松散层荷载作用下发生失稳,造成松散层弯曲,整体下沉,如图16 所示,压覆于托梁下方的岩土体,受松散层荷载压实作用,破坏带中间岩土体采动裂隙不断弥合[28]。

图16 松散层与基岩相互作用关系Fig.16 Interaction relationship between loose layer and bedrock

基于松散层与基岩相互作用关系,考虑到实际岩土体的复杂性,无法直观地了解到当改变松散层与基岩厚度比时地表移动变形规律。同时松散层为弹塑性介质,强度较弱,容易发生塑性变形,这使得其在下沉过程中不易产生离层,因而出现地表下沉系数接近甚至大于1、盆地边缘水平移动大于沉降等独特现象[29]。因此,在综合考虑松散层基岩厚度划分的基础上,基于数值模拟结果,建议采用松基比作为厚松散层条件的定量描述。

通过以上数值模拟研究可以看出,松基比对地表变形参数的影响主要表现在以下3 个方面:

1) 松基比对下沉系数的影响。下沉系数呈先增大后逐渐稳定的特征。随着松基比的不断增大,下沉系数变化主要可分为2 个阶段:首先,当松基比从0 增大到1.75 时,下沉系数呈线性快速增长;其次,当松基比大于2.0 时,下沉系数趋于平缓。

2) 松基比对水平移动系数的影响。水平移动系数呈先增大后减小最终趋于稳定的特征。随着松基比的不断增大,水平移动系数变化主要可分为3 个阶段:首先,当松基比从0 增大到1.25 时,水平移动系数呈线性增长;其次,当松基比从1.25 增大到2.0 时,水平移动系数呈线性减小;最后,当松基比从2.0 增大到5.0 时,水平移动系数减少速率减缓逐渐呈现稳定趋势。

3) 松基比对主要影响角正切的影响。随着松基比的不断增大,主要影响角正切与松基比之间存在先增大后减小的关系;当松基比大于1.25 时,主要影响角正切逐渐减小。

随着松散层和基岩厚度在埋深中所占的比例发生变化,尤其是厚松散层薄基岩矿区,原有的经验参数已无法满足地表变形预计的需要。因此,建议提出将松基比作为厚松散层薄基岩条件的定量描述,即:随着松基比的增大,当松基比小于1.25 时,地表变形量逐渐增大,可视为常规地质采矿条件;而松基比在1.25~1.75 时,地表变形量出现极值;当松基比大于1.75 时,地表变形量逐渐减小,可视为厚松散层薄基岩条件。

7 结 论

1) 以山东某煤矿为例,利用FLAC3D数值模拟方法,建立了不同松基比(0.25~5.00)条件下煤层开采的地表变形数值模拟模型,研究了地表变形规律。结果表明:当开采厚度一定时,随着松基比不断增大,地表变形量呈明显的先增大后减小特征,但松基比达到某一限值后,地表变形趋于稳定。

2) 回归分析了松基比与地表下沉系数、水平移动系数、主要影响角正切之间的关系。下沉系数呈现先增大后稳定特点,水平移动系数表现为先增大后减小最后趋于稳定,主要影响角正切呈先增大后减小特点,拐点分别为1.75、1.25 和1.25;边界角和移动角随松基比的增大而减小。

3) 基于上述研究,从开采沉陷角度,提出了将松基比1.25~1.75 作为厚松散层薄基岩条件的临界值,为我国东部厚松散层矿区灾害预测、保护煤柱留设提供了理论基础。

本文仅针对东部厚松散层薄基岩条件,建立了理想的数值模拟模型,研究了不同松基比与岩土体地表变形参数变化规律,但是,对于岩土体的地表移动情况因受到采矿方法、顶板管理方式、岩性结构、采深、开采厚度、采空区尺寸与形态、矿层倾角、重复采矿次数、地层结构及含水层等条件的综合影响,仍相当复杂,因此各种地质采矿条件下的岩土体地表变形规律仍有待进一步的研究,期待更多更为深入的研究成果在今后陆续发表。