中华美育精神视域下碧螺春茶文化美育课程的开发与利用

2023-10-18孙媛媛

孙媛媛

(苏州旅游与财经高等职业技术学校,江苏苏州,215123)

茶文化是中国传统文化的重要组成部分,其蕴含的审美意识、文化内涵深具民族性、地域性。在“百年未有之大变局”与文化自信的时代背景下,高校美育改革亟需保护传统文化、传承民间技艺,深入发掘传统文化和传统技艺中的美育素材、审美规律,探索丰富美育教学内容、创新美育实践途径。2022 年10 月“中国传统制茶技艺及其相关习俗”成功入选《人类非物质文化遗产代表作名录》,其中就包含苏州的国家级非遗代表性项目“碧螺春制作技艺”,碧螺春种植于苏州洞庭东山、西山,至今已有千年历史,常被誉为“茶中仙子”。千余年来碧螺春承载了满满的吴文化基因,美育资源丰富、文化内涵深厚,基于中华美育视角,把碧螺春茶文化美育资源转化为美育课程并引入高校美育课堂,不仅可以丰富高校美育课程内容,提升学校人才培养的质量,还有助于引导学生形成正确的人生观、价值观,提升学生审美鉴赏能力和创新能力,促进学生全面发展。

1 中华美育精神与碧螺春茶文化中的美育元素

1.1 中华美育精神

中华美育精神这一范畴由习近平总书记在2018 年给中央美院8 位老教授回信中提出,不仅为中华美育话语体系的当代建构提供了核心理论范畴,也寓意着推进新时代人才培养实践契机的到来,彰显着中华民族的思想文化现代性研究踏入新阶段。

从范畴方面来看,当代范畴的中华美育精神是20 世纪初发生的中华现代美育话语的历史延续,是本土现代性精神的新时代呈现,其提出并不是古代话语或传统话语的回归,而是一种现代美育话语被作为一种社会理想目标及政治辅助方案提出[1]。同时,中华美育精神作为现代话语,直接激活了对传统文化的现代性阐释及对传统美育精神的淬砺,认为中华美学、中华美育精神研究应立足现代语境、针对时代问题,从根本上说中华美学、传统美育精神等命题研究,都从属于现代美育话语体系建构本身[2]。

从内涵方面来看,中华美育精神是中华优秀传统文化生命力的延续,是中华美学精神的践行之维,集中体现中华传统审美教育与中华优秀传统文化共有精神特质,是中华民族传统美学教育与中华优秀传统文化更深层次的融合,体现在人思维从低级到高级、从感性到理性的阶梯性上升,是人们日常生活中的情感表达,通过劳动实践力求知、情、意、行相统一的崇高精神境界[3]。

1.2 碧螺春茶文化中的美育元素

茶文化的审美意蕴是站在美学的立场探究茶文化的本质与功能,从茶文化发展历程中体悟茶的自然美、精神美、文化美。起初人们对茶的审美意蕴仅停留在延年益寿、提神等自然功能之上,随着茶文化的发展,尤其是魏晋后人们对茶文化的审美意蕴逐渐由自然功能转变为更高层次精神享受,开始关注采茶、制茶、泡茶、品茶等过程环节给人的精神慰藉,并以茶为物质载体关照内心“清、淡、静、和、真”的人生境界,最终形成了具有中华民族特色的茶文化审美意向。

碧螺春的茶形与茶色之美。碧螺春是一种名贵的绿茶,其具有摘得早、采得嫩、拣得净等特点,上好碧螺春通常每年春分前后采摘,取2 厘米以下芽头,经过拣剔、摊放、高温杀青、揉捻整形、搓团显毫、文火干燥等工序精制而成,炒制一斤高级碧螺春约需采七万颗芽头,可见茶叶之幼嫩,制成的碧螺春茶条索纤细、白毫、卷曲、呈螺形,茸毛遍布全身,匀齐、细嫩、紧秀,形状美观,特别是茶叶投于透明热水杯,茶叶徐徐舒展,犹如“润心莲”,此为碧螺春茶形之美。碧螺春茶色之美表现在干茶茶色、叶底颜色、汤色三个方面,碧螺春干茶色泽银绿隐翠,银绿是指茶叶鲜活的绿色,在白毫色泽的衬托下,给人以熠熠生辉的感觉。隐翠是在光线照射下,茶叶绿色有些像翡翠那样光彩夺目。碧螺春茶的叶底匀整明亮,芽叶细嫩,茶叶泡出来是嫩绿色的,茶汤浅淡如玉,清澈似碧,鲜艳耀人。

碧螺春的茶香与茶味之美。苏州碧螺春茶树与枇杷、橘子、石榴、桃树等果木交错种植,茶树与果树枝桠相连,根脉相通,茶吸果香,花窨茶味,造就了碧螺春花香果味的天然品质。当碧螺春投入杯中,马上沉入杯底,瞬时间“白云翻滚,雪花飞舞”,清香四溢。茶在杯中,观其形可欣赏到犹如雪浪喷珠、春染杯底、绿满晶宫的三种奇观。饮其味,初尝玉液,色淡、出香、鲜爽;二品如啜琼浆,翠绿、芬芳、味醇;三品醒醐,碧清、香郁回甘,如神游三山[4]。

碧螺春的茶形、茶色、茶香、茶味之美,虽相较于其他茶种具有不同且独特美学意蕴,却也饱含中国茶文化美学“清、敬、和、美”的至高追求,碧螺春美育元素的提炼不仅可以起到净化身心之功效,还可以让传统茶文化美育作用入脑信心,达到中华美育精神视角下个体与社会、道德与审美、身体与心灵、艺术与人生、自然与自由的五个维度的统一。

2 基于中华美育精神挖掘碧螺春茶文化美育课程资源的价值与意义

2.1 推动传统文化美育,促进大学生全面发展

现今高校以就业为导向,过于注重学生专业技能教育,往往忽视学生综合素养的整体提升,其中美育就是一个非常薄弱的环节,部分高校甚至片面地将美育等同艺术教育,课程开设主要以美术鉴赏、音乐鉴赏、电影鉴赏等艺术课程为主,无论在美育理念还是美育课程内容方面都存在着诸多缺陷,严重制约了大学生的全面发展。中华美育精神视域下的现代美育不是技能教育,而是审美教育、情感教育,传统文化是高校美育工作中的重要资源,与大学生的知识结构联系密切,有很强的感染力与亲和力,茶文化作为我国优秀传统文化的重要组成部分,蕴含着丰富的美育元素及人文社会常识,将其引入高校美育,对于提高新时代大学生审美素养,开阔大学生人文视野,促进大学生全面发展极具意义[5]。

2.2 有助于系统性传承保护传统文化,提升大学生的文化自信和民族自豪感

当前民间技艺等传统文化研究,大都停留在对文化资源的开发与抢救性保护上,主要是由地方文化馆、群艺馆民间收集,采用文字或视频记录形式,无论是收集方式还是记录方式都不能将民间技艺文化形态与历史内涵系统性的涵盖。以碧螺春茶文化及制作技艺为例,其蕴含人类学、民族学、社会学、中国传统哲学、中国传统美学等诸多学科信息,研究碧螺春茶文化,不仅要了解其形式内容,更要深挖其背后的吴文化基因,理清碧螺春茶文化与吴文化、吴地宗教信仰等的内在联系及互动关系[6]。在西方意识形态泛滥的互联网时代背景下,高校作为社会文化的引领者,基于中华美育精神视域探索碧螺春茶文化中的审美资源,并将这些审美资源转化为美育课程用于实践教学,通过传统文化教育与美育等跨学科构建,使学生深刻领会中国传统文化的内涵,提升其文化认同与民族自豪感,推动传统文化的传承。

2.3 以美化人、以美育人、以美培元,助力高校美育教学改革实践

新时代高校美育被赋予了更为深刻的时代内涵,在弘扬中华美育精神的命题下,落实立德树人,坚持以美化人、以美立德、以美树人、以美养性,培养社会主义合格建设者和接班人是高校美育的历史重任。立足新时代背景,高校因地制宜、因时制宜,开发利用碧螺春茶文化中的美育资源,加强各学科融合的美育改革实践,对探求中国传统文化的精神品格与价值追求,实现传统茶文化创造性复兴和完成当代转化意义重大[7]。

3 碧螺春茶文化美育课程资源转化为美育课程所面临的问题及对策

第一,从人力资源要素看,碧螺春制茶手工艺人存在断代风险,进城务工、手艺面临失传,高校对接手艺人困难,急需加强碧螺春制作技艺现有传承人的保护,建立完整的手工艺人扶持机制;第二,从思想资源来看,碧螺春制作多为手工制作,匠人思想传统守旧,以师傅带徒弟传承,需破除家族传承旧俗,以各类形式面向社会、学校开班收徒[8];第三,从知识资源看,高校课程与教学专家不了解碧螺春茶文化及制作技艺,碧螺春制作艺人无法从事茶美育课程教学大纲、教学材料等的编排工作,需将碧螺春制作艺人与高校课程专家知识经验优势互补,共同编撰课程大纲等;第四,从经验资源要素看,江苏高校开设碧螺春茶文化美育课程较少,缺乏实用、可行的经验资源,只能参考域外其他茶种美育课程经验,需鼓励各级各类高校积极开设碧螺春茶文化、制作技艺等美育课程;第五,从财力资源要素看,江苏碧螺春茶文化、制作技艺等美育课程资源开发利用尚处于起步阶段,需大量的人、财、物等资源辅助,如现阶段缺乏碧螺春制作手工艺人经费、开发茶美学校本课程经费等,需教育等主管部门完善政策法规,加大资金投入力度[9]。

4 碧螺春茶文化美育课程案例设计-以碧螺春制作技艺单元为例

4.1 课程原则

继承优秀的传统茶文化、传统制茶技艺,全面落实立德树人根本任务;基于中华美育精神加强和改进高校美育,提高对学生对美的感知、辨析与追求;弘扬劳动精神,强化学生实践能力、协作能力、创新意识。

4.2 课程目标

让学生了解碧螺春茶文化,了解碧螺春制茶技艺;剖析碧螺春制作技艺中的审美元素,培养学生审美能力及创造美的能力;培养学生的劳动精神及工匠精神。

4.3 教学实施过程

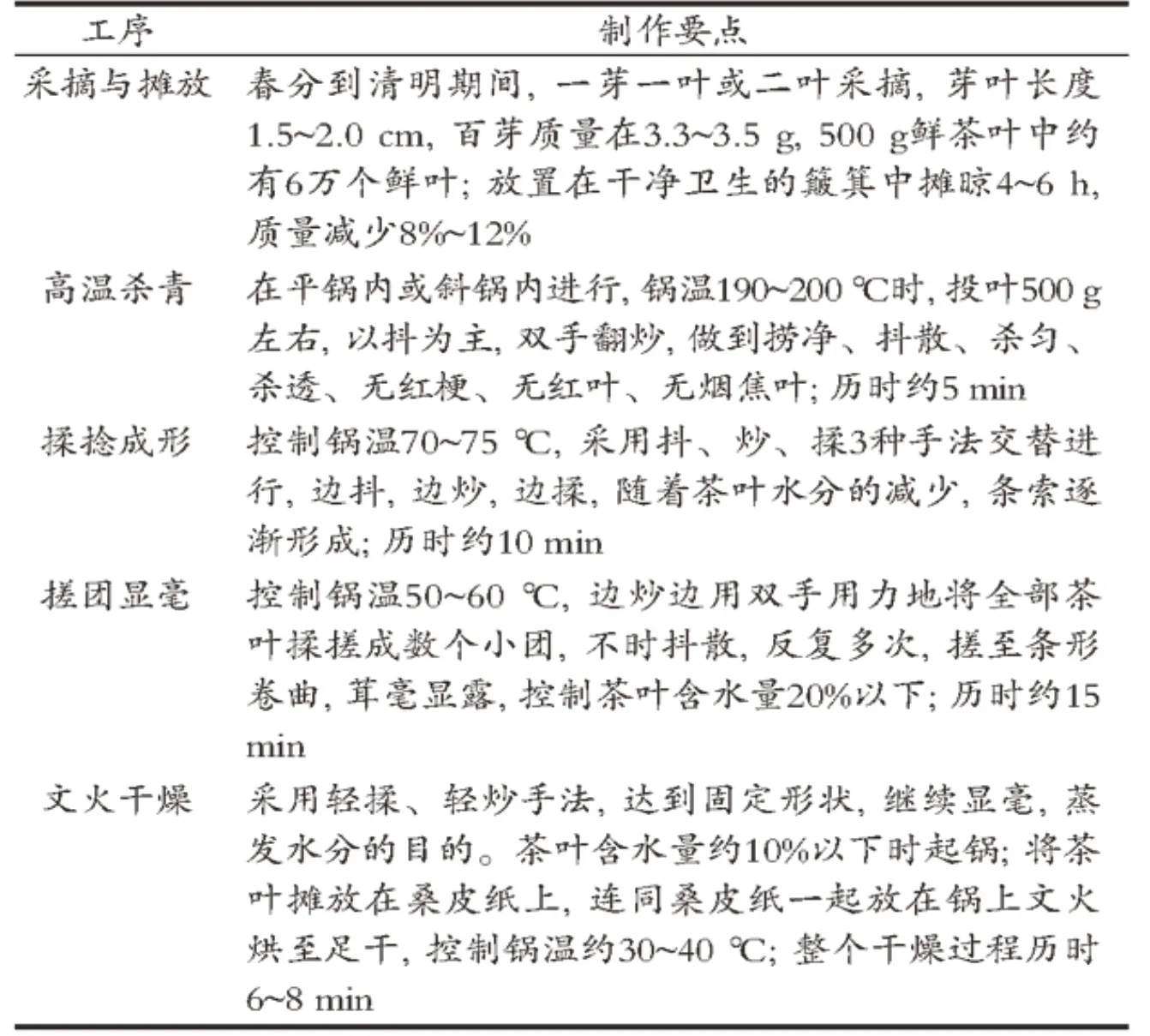

课程导入:讲述碧螺姑娘为救阿祥去世的爱情故事,从民间传说层面让学生了解碧螺春茶的由来;讲述康熙皇帝将“吓杀人香”改名为碧螺春的故事,从文献学层面让学生知晓碧螺春茶名字的出处;让学生背诵有关于碧螺春的诗,例如陈康祺、田汉《碧螺春》,通过有关碧螺春的故事、古诗等引出碧螺春茶文化、茶美学。教学内容:观看碧螺春制作技艺的有关视频,让学生了解碧螺春的制作技艺,见图1;基于中华美育精神,从人类学、民族学、社会学、中国传统哲学、中国传统美学等方面阐述碧螺春茶文化;分组讨论碧螺春制作技艺中的美学元素,如采摘、拣剔的劳动精神之美,高温杀青的色彩变化之美,搓团显毫的形态之美,整个碧螺春制茶技艺的工匠精神之美等;开展课堂碧螺春品茶情景化教学,通过泡茶、品茶、论茶让碧螺春茶文化美育功能在学生心中生根发芽。

图1 碧螺春的制作技艺[10]

改进思路:中华美育精神视域下的高校茶文化美育课程资源开发与利用,不仅要聚焦其美育功能,更要主动打破学科界限,加强与其他学科的跨学科构建;创造必要条件,将课堂搬进碧螺春茶园、制茶车间,让学生亲自动手采茶、制茶等, 采用真实情境下的任务驱动式教学,给学生打造一个自主探究、实践分享的学习环境,使学生在实践体验中深度参与课程学习,提升其发现美、认识美、创造美的能力。

5 结语

随着我国美育改革不断深入,各方学者从不同角度开展有关美育课程资源开发与利用问题的研究,文章在中华美育精神的视角下,以碧螺春茶文化、制茶技艺为例,挖掘其潜在美育课程资源,突破了传统文化、民间技艺资源转换为美育课程的现实困难,实现了中华美育精神视角下民间技艺资源到美育课程的现代转换,使中华美育话语体系构建立足新时代语境、拥抱中国意识、针对中国问题,推动高校美育教学改革,真正做到既坚守本根又不断与时俱进,呈现中华民族伟大的文化创造力。