T1-3D-GRE增强技术在脑静脉血栓影像学诊断中的价值

2023-09-26郑玉凤何明颖陈巧妮刘旭红章思竹陈秋香丁碧娇

郑玉凤 何明颖 陈巧妮 黄 莹 刘旭红 章思竹 陈秋香 丁碧娇

中国人民解放军联勤保障部队九一O医院放射科 (福建 泉州 362000)

脑静脉血栓(cerebral vein thrombosis,CVT)是一种脑血管疾病,临床发病隐匿,临床表现及体征缺乏特异性,主要依赖影像技术做出诊断,MRI联合MRV是目前最常用的神经影像诊断技术,但在显示皮层静脉血栓敏感性较静脉窦血栓低[1]。随着MR成像技术的发展,越来越多MR序列应用在CVT诊断方面[2],而T1-3D-GRE增强显示出较大的优势,本研究也通过对比不同序列的扫描结果,评价其对CVT病灶的检出价值。

1 资料与方法

1.1 临床资料回顾性分析本院自2016.5至2022.5期间108例经临床确诊的CVT患者的影像学资料,男/女:28/17,年龄17-42岁,中位年龄32.5岁,主要临床表现为头晕、头痛、肢体乏力,抽搐等。所有患者经临床有效治疗后复查血栓缩小或消失而确诊。

1.2 扫描方法采用Siemens-Magnetom stero 3.0T超导型扫描仪,8通道头颅相控阵线圈,扫描序列为MR平扫、3D CE-MRV 及T1-3D-GRE增强扫描,采用横断位、矢状位及冠状位三个方位扫描。MRV扫描运用T1-3D-CE-MRA技术,造影剂Gd-DTPA 0.2mL/kg,由肘静脉一次性注入,扫描参数:TR 3.52ms,TE 1.33ms,层厚1.0mm,矩阵224x320,FOV 204×204,FA 25°,TA 21min,图像后处理:根据所获原始图像作三维最大密度投影(MIP)。T1-3D-GRE增强扫描,全脑无间隔扫描,扫描参数:TR 2300ms,TE 3.55ms,层厚0.9mm,矩阵256×256,FOV 240×240,FA 8°,TA 5.21min。

1.3 图像后处理及影像学分析将扫描图像传输至工作站,应用syngo via后处理软件进行MIP方法重建图像,并可任意方向旋转观察,结果采用盲法,由一名主治医师及两名副主任医师共同分析图像,对所有病灶协商一致后计数。将常见脑静脉血栓分为三个组统计:静脉窦组、深静脉组、浅静脉组,静脉窦组主要分为矢状窦、横窦、乙状窦、直窦及窦汇五个区域统计,深静脉组分为大脑内静脉及大脑大静脉统计,浅静脉组主要以皮层静脉统计。

1.4 统计学分析运用SPSS 25.0软件对结果进行统计学分析,将3D CE-MRV及T1-3DGRE增强检出病灶数按静脉窦组、深静脉组、浅静脉组分别进行卡方检验,P<0.05认为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 静脉血栓(CVT)影像学特点MR 平扫时表现静脉窦流空信号消失,表现为模糊的混杂信号影(图1),合并脑损伤,表现为脑肿胀、水肿、出血等;在3D CE-MRV扫描MIP重建上表现为静脉窦和静脉形态不规则,管腔变细或未显示(图2A),经治疗后好转,静脉窦恢复显示或稍显细(图2B);而 T1-3D-GRE增强扫描显示CVT静脉窦及静脉内充盈缺损或呈“轨道征”,邻近侧支小静脉开放、代偿扩张(图3B),局部脑回肿胀,脑沟变浅(图3C),有效治疗后直观显示血栓变小(图2C)。

图1A-图1B 右侧乙状窦、横窦血栓;T1WI、T2WI右侧横窦流空信号消失,表现为模糊混杂信号影(箭);图2A-图2C 上矢状窦、右侧横窦、乙状窦及颈内静脉多发血栓;图2A 治疗前MRV示上矢状窦明显变细,右侧横窦、乙状窦及颈内静脉未见显示(箭),上矢状窦明显变细,图2B 治疗后MRV 示上矢状窦、右侧横窦、乙状窦及颈内静脉显示,右侧横窦稍细(箭);图2C 治疗后T1-3D-GRE增强直观显示充盈缺损血栓影变小(箭);图3A-图3C 孤立皮层静脉血栓;图3A FLAIR相局部脑水肿(白箭)邻近局部蛛网膜下腔出血(黑箭);图3B T1-3D-GRE增强 右侧皮层静脉细线样局部充盈呈轨道征即血栓(箭),周边见迂曲扩张小静脉;图3C 同一病例下一层面局部脑回较对侧稍肿胀,脑沟变浅(箭),局部仍可见扩张侧支小静脉。

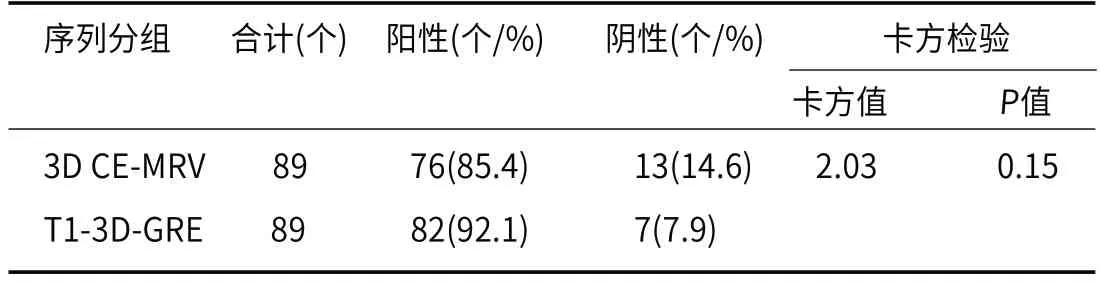

2.2 不同序列对CVT的检出情况MR平扫检出的病灶均在3D CE-MRV及T1-3D-GRE增强上有显示,但3D CE-MRV及T1-3D-GRE增强的检出病灶有部分重叠,故将3D CE-MRV及T1-3D-GRE增强检出的未重复病灶及重复病灶之和作为总检出数,不同序列检出病灶分布、数目及检出率如下(表1)。同时将3D CE-MRV及T1-3D-GRE增强对静脉窦组、浅静脉组及深静脉组的病灶检出率进行两两比较,对浅静脉组的检出率的差异有统计学意义(P<0.05),对静脉窦组及深静脉组的检出率的差异无统计学意义,见表2-表4。

表1 不同序列对CVT病灶的检出情况

表2 不同序列对浅静脉组病灶检出率的比较

表3 不同序列对静脉窦组病灶检出率的比较

3 讨论

3.1 临床病理联系CVT包括脑静脉和静脉窦血栓,深静脉血栓常见于大脑大静脉及大脑内静脉,浅静脉(皮层静脉)血栓多见于大脑上静脉。随着静脉或静脉窦血栓形成,静脉压力持续升高,继而脑组织压力升高,引起一系列的脑组织损伤,其临床症状取决于静脉及静脉窦血栓的位置和继发脑损伤的部分和程度[3-4]。而孤立性皮层静脉血栓或联合静脉窦血栓在脑病变部位和类型上常存在差异,前者容易发生出血性梗死,而联合静脉窦血栓的更可能发生缺血性病变[5]。

3.2 不同序列对CVT的诊断价值脑静脉血栓大多数是多发的,静脉窦血栓居多,目前对CVT的诊断推荐是CT或MRI平扫序列进行初步筛查、评估但阴性结果不能排除诊断,3D CE-MRV作为Ⅰ类证据,主要为明确病变的范围[6]。本组病例MR平扫表现为静脉及静脉窦内流空消失被血栓代替,血栓呈多种信号特征,与文献报告相符[7]。采用MR平扫共检出病灶100个,检出率为58.1%。孤立性皮质静脉血栓形成致出血性梗死,包括凸面蛛网膜下腔出血[8],T2WI有助于检出出血,帮助诊断,而联合静脉窦血栓的皮层静脉血栓由于平扫序列层厚较厚,对细节观察不清,对小静脉病灶容易造成漏诊[9]。

CVT在3D CE-MRV 表现为静脉及静脉窦内充盈缺损或管腔闭塞改变,3D CE-MRV由于具有良好的组织血管对比度,可以更好显示静脉及静脉窦内血栓,通过3D重建,对CVT具有更为直观和整体的显示,还可显示一些管径小的静脉[10]。对于浅静脉血栓,MIP重建表现为较对侧血管稀疏改变。本组病例3D CE-MRV共检出病灶133个,检出率为77.3%,高与MR平扫,但由于3D CE-MRV的高时间分辨率必然会牺牲一部分空间分辨率作为补偿[9],皮层静脉血栓部位不固定并且多数体积太小[11],以至于很难检出被识别。

T1-3D-GRE增强是高分辨容积成像,能直观显示静脉及静脉窦充盈缺损或轨道征,薄层扫描可显示小的静脉血栓及周边侧支小静脉扩张。同时可以清晰显示周边脑组织,如皮层出现肿胀,脑沟变浅,甚至脑出血(包括局部蛛网膜下腔出血)。回顾本组病例T1-3D-GRE增强共检出病灶155个,检出率为90.1%,在静脉窦组及深静脉组血栓的检出率与3D CE-MRV比较无明显统计学差异,这与以往报道[9]相符,可能与这两组病例的静脉血栓较大,均容易被这两种方法检出,而对大脑浅静脉(皮层静脉)组血栓的诊断来说,其检出率明显高于3D CE-MRV,二者有明显统计学差异。对皮层静脉血栓的诊断近年来常有报道[5,8,11-12],而梗阻静脉周围增粗的侧支静脉对该病的诊断及鉴别诊断具有一定的特异性[13]。T1-3D-GRE增强和3D CE-MRV在对邻近静脉代偿扩张及静脉侧支循环形成均有较好观察价值[9]。但3D CE-MRV在显示细小静脉血栓的长度和范围评估上也不准确,不利于动态了解静脉及静脉窦血栓的吸收情况,影响CVT患者的治疗效果及判断预后。而T1-3D-GRE增强技术是高分辨率容积成像,有很高的空间分辨率,该序列本身也可以减少伪影,且使用了更短的回波时间,其血管流动的相关伪影更少[14],可识别体积小的皮层静脉血栓范围,可以很好的弥补3D CE-MRV这方面的不足。另外该技术可清晰显示周围脑实质情况如出血、肿胀、水肿等,与皮层静脉血栓分布情况相对应,进一步有利皮层静脉血栓的检出。也有文献报道[15]T1-3D-GRE增强对颅内占位压迫静脉形成的CVT的显示情况好于3D CE-MRV。当然本研究也出现个别T1-3D-GRE增强假阴性,分析其原因为静脉血栓亚急性时,呈高信号,与周围强化的高信号血管信号类似影响检出[16]。

总之,从本组病例和文献来看,3D CE-MRV、T1-3D-GRE增强技术在显示CVT的能力上具有不同的特点,而T1-3D-GRE增强技术是高分辨全脑容积成像,可准确显示静脉及静脉窦血栓,特别是对皮层静脉血栓,有较高的敏感性和准确性,在脑静脉血栓的诊断和动态观察血栓治疗效果上具有较好的临床应用价值,若结合3D CEMRV的立体重建显示更为直观,可大大提高临床诊断准确率。