浅谈广州市南华西骑楼街的可持续发展

2023-09-26区颖哲

区颖哲

(广东省建筑设计研究院有限公司,广东广州 510010)

0 引言

文化是城市的灵魂,建筑是城市文化的重要载体。传统骑楼街因她独特的岭南建筑文化和历史风貌,成为广州一道不可或缺的城市景观[1]。但随着经济发展和建筑思潮的影响,广州城里绝大部分的骑楼街已不复昔日辉煌,甚至更多已失去她原有的使用功能,沦为仅供人缅怀历史的时代空壳。

今天,当“弘扬岭南文化发展绿色建筑”的理念被重新提上政府议程,我们必须慎重地考虑到:过去已形成的骑楼建筑要与现代新建设(建筑)互相协调,互利共生,彰显广州历史文化名城的新辉煌。本文以南华西传统骑楼街为例,结合上海泰康路社区与广州恩宁路永庆坊的改造实例,试探寻满载广州情的骑楼文化的可持续发展[2]。

1 南华西传统骑楼街面临的发展制约

1.1 南华西骑楼街的历史与特色

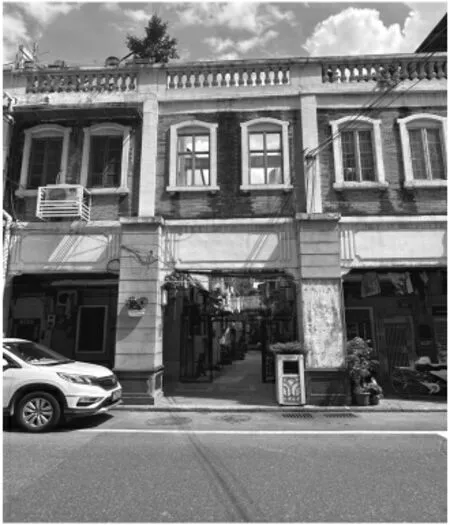

南华西街东至宝岗大道,西至人民桥引桥,南面以岐兴南约、龙庆北、兴隆里等巷道为界,面积约1.1km2。她集中了南华西路、同福西路、洪德路北段的质量较高、艺术性高、保存较完整、最为精华的160 间连片骑楼建筑。这些房屋以2~3 层的砖木结构为主,每间进深约13m,面宽10m;首层前部是3.5m 宽的人行架空柱廊,后部设店铺,二层以上为住宅。临街立面造型中西交融,风格为山花、楼身、骑楼底的三段式,细节处理上大量糅合仿巴洛克、仿哥特式等多种西方元素,极具艺术韵味。整条路的建筑浑然天成,基本保持风格的划一性[3]。仿巴洛克元素建筑如图1 所示,仿哥特式元素建筑如图2 所示。

图1 仿巴洛克元素建筑

图2 仿哥特式元素建筑

南华西骑楼街基本建于1926 年后。历史记载,乾隆四十一年(公元1776 年),以当时的广州十三行行商为首的潘氏家族和一批大商贾,在现今海珠区西面置地开村建宅起,南华西一带吸引了大批华侨、官员、富商群聚于此。全国稍有规模的五金、钢材、生铁、五金工具等各行业纷纷聚集于此,促使其成为名闻遐迩的商业旺地。

广州南华西路地块到至现在仍保留了许多从明代、清到民国年间和现代多个时期多种风格的骑楼式建筑,特别以清末到民国初年间的特色建筑为多,堪称“清末民初广州建筑博物馆”,极具历史与文化的双重研究价值。现代风格建筑如图3 所示,清末民国时期风格建筑如图4 所示。

图3 现代风格建筑

图4 清末民国时期风格建筑

1.2 传统骑楼街面临的发展困境

随着现今社会与经济环境迎来的重大转变伴与城市的飞速发展,南华西骑楼街站到了发展的分叉口,她的进一步发展面临着众多制约和矛盾。究其原因,主要有以下方面。

1.2.1 商业经营模式的变化

南华西骑楼街传统的经营方式主要为下铺上居,实行小规模销售。但经营模式单一、规模营档次低下、仓储空间不足、交通堵塞等问题尽显南华西骑楼街在现今激烈的商业化竞争中和未来可持续发展中的不适应性;同时,集团化综合经营模式为主导的大型现代商住建筑正悄然兴起,取而代之稳扎社会根基。骑楼街现有的生存模式急需转型以寻求符合现今社会环境的发展出路。

1.2.2 骑楼街自身的老化

由于城市发展的更新代谢,南华西骑楼旧街区已显现出许多不适应现代人生活的问题,例如,街区内长期缺乏维护修缮,建筑物已存在不同程度的老化;建筑密度高,市政配套与公共设施严重不足;管理难度大,治安卫生条件相对落后等现象。建筑物外墙饰面剥落如图5 所示,建筑物严重老化如图6 所示。

图5 建筑物外墙饰面剥落

图6 建筑物严重老化

2 政府对南华西骑楼街进行更新改造的历史进程

为沿承骑楼街的文化脉络,早在2005 年政府就通过了《南华西街历史文化保护区保护规划》的初审,2008 年政府投资约2.5 亿元启动南华西片区危破房更新项目(一期),该项目采用政府拆迁整理后再出让的模式达到项目经济平衡,改善居民居住环境并为后来的南华西历史文化街区装饰工程筹集了部分资金,开创广州历史街区新模式。南华西片区二期规划自2016年1 月正式开展,经过多轮专家审查和征求市直部门和相关区政府的意见于2017 年12 月14 日获得广州市人民政府批准。二期与一期的更新目标不同,是将以对历史街区的历史建筑修缮保护和活化利用为重点,通过微改造模式,以文化为导向,对划定的历史街区核心保护区进行小规模更新。拟打造成展现与传承广府文化的特色的旅游、休闲文化街区[4]。

可惜好景不长,社会企业因成本压力而纷纷退出,政府不得不接手项目,将其改为小规模更新项目,只能将整理街面、整治三线、整理街区等基本问题解决。如此一来,南华西二期改造效果大打折扣。

3 可借鉴的传统老街改造实例

3.1 上海泰康路社区的改造

19 世纪40 年代上海开放为通商口岸,受外国文化以及中国传统文化的影响,上海逐步形成五方杂处、中西交融的独特建筑风格。上海泰康路的弄堂就是其中之一,其是蕴藏深厚上海历史文化的传统建筑,与代表现代先进技艺的新建筑相交辉映处处彰显其独特魅力,形成了任一城市都无法比拟的独特“气质”,令人着迷。但旧有房屋的老化,社区功能的退化,整体缺乏活力,加上周边地区的大发展,早已让泰康路从人们的视线中消失殆尽。保留与发展,成为当时泰康路首要面临的重大难题。

上海政府也很快就把握了问题的发展方向。自1998 年底第一家文化创意产业进驻泰康路起,决策者们就意识到文化因素对社区发展的突出影响,从而推进“部分改造,产业引入,尤其以文化产业为主导”的发展模式,成功缔造了泰康路社区转型的神话。

与广州的骑楼街一样,其中的弄堂文化是上海特有。凭借沉厚的城市文化特征与政府独具匠心的发展定位,弄堂文化已经成为上海城市不可或缺的背景色。泰康路社区是弄堂文化的真实体现,其成功的规划经验,对把握南华西骑楼街的未来发展有着极高的参考价值。

成功的规划来源于对于历史和现状的了解,以及对未来发展的把握。具体的讲,泰康路地区的社区具有以下特征:居住、小空间和丰富生活的集合、特有的民俗传统和传承的艺术气息。与广州南华西骑楼街规划大相径庭的是,泰康路社区的规划,更多讲求的是建筑与人文的情感交流,自我与他人分享的人生态度[5]。只有身处于这种交织着新生活创意与温暖记忆的地方,才能真正地体会到城市文化赋予建筑带给我们最深刻的情感交流。

3.2 广州永庆坊改造

近年来广州旧城改造过程中最令社会瞩目的当属位于恩宁路的永庆坊项目。恩宁路骑楼街诞生于20 世纪30 年代,曾被誉为“广州最美骑楼街”;但随着城市的快速发展,老城区在基础设施、人文建设、地域特色等多方面呈现滞后现象,该区内危破旧房密集,经营模式单一,曾经辉煌的最美骑楼街,历经岁月后变得破败凋零。如何才能让恩宁路重新找回当年的生命力,永庆坊就是恩宁路旧改的第一片“试验田”。

政府力求通过“拆、改、留”三种改造形式实现美化、绿化、生态化,将永庆坊项目建设成为具有浓郁西关风情、延续传统生活氛围、体验岭南民俗情景的精品消费区和荔湾老城区怀旧旅游的人文休憩中心。首次采用一种新的城市微改模式“BOT 模式”(建设-经营-转让),引入社会资本,由企业负责改造、建设和运营,解决资金缺乏问题。运营期满后交回政府,以此实现政府、民众和企业的“三方共赢”。

永庆坊改造后,昔日“一湾溪水绿两岸荔枝红”的美丽景象重现两岸,置换了传统建筑功能、延续了商业氛围,升级了产业形态、激发了经济活力,项目改善了老旧社区的破败模样、引入新型产业激活了老旧城区经济,成为老城区历史文化建筑活化利用的典范工程,对于广州的旧改很有借鉴作用[6]。

4 对南华西骑楼街未来发展的建议

4.1 活化利用,提升传统建筑的“内涵”

南华西骑楼街建筑类型丰富多彩,但活化利用并非随心所欲。尊重历史风貌是原则,而其中的洋楼群与竹筒屋更应是重中之重,因此应以功能更新为主,复兴传统商业街区不能止步于“保留”。历史文化建筑的保护与发展,不是简单地保持原貌或拆除重建,而是要运用现代设计理念,将历史文化元素与现代化风格巧妙地结合起来,让这些建筑既有历史韵味,又有现代功能。这样才能让历史建筑重新焕发活力,成为解决保护与发展矛盾的有效方法,使骑楼建筑很好地找到与新经济形态下互利共生的切入点,实现传统文化的可持续发展。

4.2 发挥公众参与力量,完善配套政策

完善公众参与制度,充分发挥民间团体与非营利机构的积极性,为历史文化建筑与老旧街区保护注入新的活力。传统文化的保护不能单纯依靠政府,应明确承租人与产权所有人定期维修的义务,以鼓励传统建筑的自我微量更新。政府与公众各尽所能,取长补短,共同为达成可持续发展的总体目标而努力。

4.3 建立专职机构,探索市场运作的可行性发展

在市场化条件下,政府应从过往独揽历史文化保护大权的角色中转变过来,成立专职指挥机构,以制定政策和行政调控的手段来充分引导市场力量,组织实施方案在公众、政府、社会资本共同合作下,或借鉴永庆坊的实例把各种历史元素活化利用打造成综合博物馆形式,又或者打造成以传统骑楼风格建筑为基础、形成多元素聚合的商业街,这些都是老街微改未来的更新方向。

5 结语

传统民居建筑的保护不应只限于“保留”,还需要可持续发展。盲目的保护和限制只会导致建筑缺乏人文气息,最终沦为社会所淘汰的历史过客。因此,只有在把握适合自身发展的规划转型下,充分结合社会、经济、管理体制等共同作用,南华西骑楼街的保护与发展必将会迎来新的春天。